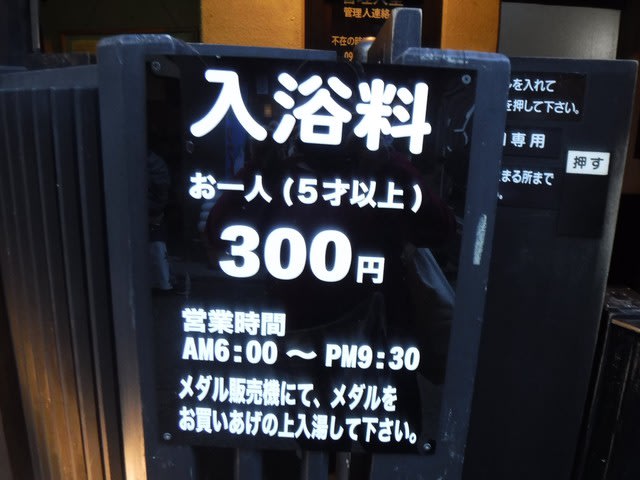

8月9日、昨日のうちに群馬県から栃木県に入った。本日は、百名山3座目、男体山へ。朝五時半に登山口の二荒山神社中宮祠へ。ちなみに駐車場、わざわざ近くの有料駐車場(300円くらい)に停めたけど、境内に無料の駐車場があったのでまた移動させた。

時間が少しあまったので境内の外をウロウロ。牛石がありました。

今日はがんばって早起きしたのに、開門時間が6時だったー、調べ切れてなかった。後で調べてみると期間も5月5日から10月25日まで決まっています。神社受付で登拝料1,000円をお納めするとお札をいただけます。

境内は登山ではなく観光だけで来られる方も多いようです。

男体山への登山道に入るといきなりの階段。1号目までは階段です。

1号目を過ぎると樹林帯の笹原の中を登ります。急な登り、お花を見ながらゆっくり登る。

3号目から4号目までは舗装路を進みます。ちょっと景色が開けるところもある。

4号目の鳥居をくぐればさらに本格的な急登。7号目まで樹林帯の中をジグザグに登っていく。

7号目を過ぎると鳥居、滝尾神社と続く。

8号目あたりからは中禅寺湖が見下ろせるようになる。でもまだまだ砂地の急登、階段など続く。

9号目のを過ぎるとやっと樹林帯を抜け、赤い石のガレ場を進む。

山頂付近に近づくと砂やゴツゴツした岩の火山らしい景色が見られる。

出発から延々と登り続け4時間半。やっと男体山頂(標高2,458m)到着です。頂上は結構広く、奥宮や御神剣などがある。

帰りは同じ道を下った。3号目付近で猿の群れに遭遇。ストックをかまえてソロソロと過ぎ去った、何もしてこなかったので助かった。2号目あたりで派手に滑ってこけた。もう疲れて足がガクガク。神社に入る前に靴洗い場があった。ドロドロの靴を洗い再び境内に入る。午後2時下山。標高差は約1,200m、今回の山で一番きつかったー。

国道120号を車で走り、栃木県から再び群馬県へ。県境から男体山を望む。

今日までの3日間天気があまりすっきりしなかったけど、今日は夕焼け。明日はいい天気になりそうです。

時間が少しあまったので境内の外をウロウロ。牛石がありました。

今日はがんばって早起きしたのに、開門時間が6時だったー、調べ切れてなかった。後で調べてみると期間も5月5日から10月25日まで決まっています。神社受付で登拝料1,000円をお納めするとお札をいただけます。

境内は登山ではなく観光だけで来られる方も多いようです。

男体山への登山道に入るといきなりの階段。1号目までは階段です。

1号目を過ぎると樹林帯の笹原の中を登ります。急な登り、お花を見ながらゆっくり登る。

3号目から4号目までは舗装路を進みます。ちょっと景色が開けるところもある。

4号目の鳥居をくぐればさらに本格的な急登。7号目まで樹林帯の中をジグザグに登っていく。

7号目を過ぎると鳥居、滝尾神社と続く。

8号目あたりからは中禅寺湖が見下ろせるようになる。でもまだまだ砂地の急登、階段など続く。

9号目のを過ぎるとやっと樹林帯を抜け、赤い石のガレ場を進む。

山頂付近に近づくと砂やゴツゴツした岩の火山らしい景色が見られる。

出発から延々と登り続け4時間半。やっと男体山頂(標高2,458m)到着です。頂上は結構広く、奥宮や御神剣などがある。

帰りは同じ道を下った。3号目付近で猿の群れに遭遇。ストックをかまえてソロソロと過ぎ去った、何もしてこなかったので助かった。2号目あたりで派手に滑ってこけた。もう疲れて足がガクガク。神社に入る前に靴洗い場があった。ドロドロの靴を洗い再び境内に入る。午後2時下山。標高差は約1,200m、今回の山で一番きつかったー。

国道120号を車で走り、栃木県から再び群馬県へ。県境から男体山を望む。

今日までの3日間天気があまりすっきりしなかったけど、今日は夕焼け。明日はいい天気になりそうです。