「その後お変りありませんでしたか?」

きょとんとする私。

「前回のあと、痛みなどありませんでしたか?」

「あ、いえ。何も…」

「では、前回と同じようにお掃除をしていきますね」

ああ、びっくりした。

2回続けて無口だった歯科衛生士さんが、のっけから優しく声をかけて下さるなんて!

今日は何かいいことでもあったのかな?

「イスを倒します」

「口を開けて下さい」

ガリガリ、ゴリゴリ・・・

「口をかんでください」

口をかむ? きっと閉じるという意味だろう。

閉じてみた。何も言われない。

よかった。前回まではずっと口を開けっぱなしだったのであごがだるかったし、

溜まった唾液が気になっていたが、それもゴックンすることができる。

もしかしたら、院内で指導があったのかもしれない。

患者への説明や対応について、先輩から助言を受けたのかな?

「口を開けて下さい」

「イスを起こします」

「うがいをして下さい」

おや、うがいも指示してくれる。わかりやすくていいな。

ん?

もしかしたら、私が不満を記した先日のブログを読んだ誰かが、彼女に密告したとか…?

アハハ、それはないだろう。考え過ぎだ。

「口を開けて下さい」

カリ、カリ、カリ・・・

(アチッ!ちょ、ちょっと、今日はかなり痛いなぁ)

前回まではとても穏やかな調子だったのに、

今回は歯間を掃除する器具の動かし方がかなり乱暴な気がする。

気のせいかなぁ。だといいけど・・

途中何度か痛くて顔をしかめたが、何も反応がない。

前の歯医者さんの場合は、ちょっと眉根を寄せただけで、

「あ、痛かったですか?」

「ごめんなさいね~少し我慢してね~」

「もうすぐ終わりますからねー」などと言って下さったものだ。。

今はしゃべれないけど、今度うがいをした後に「痛いです」と訴えよう!

そう決意した。

「起こします」「うがいをどうぞ」

ガラガラペッ! さあ言うぞ!と思った時、

「では、これから歯磨きをします」と言われ、

「あ、はい・・・」

抗議の機会を失したことに我ながら情けないな~と思いつつも、

ま、いいかー、もう痛い思いはしなくて済みそうだから、と気を取り直す。

しかし、あきらかに歯磨きも今までより乱暴だ。

前回までは小刻みのブラッシングがとても気持ちよくて、眠りそうになったほど。

今回は大きな動きで、歯ぐきがこすれて痛い。

歯ブラシの先っぽが歯ぐきの付け根に押し付けられて、これも痛い。

再び顔をゆがめてアピールするが、全く反応がない。

しかたない。今度うがいが終わったら、ぜったい抗議しよう。。

「起こします。うがいをどうぞ」

ガラガラペっ。さあ、言うぞ。

と、その時、

ポロロロ~ン、ポロロロ~ン! (携帯メール着信音)

「アららら、すみませーん!ごめんなさい!」

足元の手荷物入れの籠からバッグを取り出し、あわててスイッチを切る。

マナーモードにするのを忘れてた!

抗議をするどころか、もう小さくなるばかり・・。

「いいですか。倒しますよ」

「口を開けてください」

もう最後までなされるがまま・・。無駄な抵抗は止めた。

「はい、終わりです。また一週間後に来て下さい。お大事に」

ああ、3回目にしてやっと聞いた「お大事に」だけれど、

言葉よりも、やはり「大事に」治療してほしかった・・です。

待合室の部屋を出る時、壁に貼られたネパールの写真の、

その中で笑顔を見せる、この歯科医院の院長先生と目があった。

とうとうお目にかかることはありませんでしたね。

今もネパールですか?

歯科医はあふれるほど居るこの日本を飛び出して、ネパールでもアフリカでも、

歯科医療を必要としている場所で大いにご活躍ください。

陰ながらお祈りしています。

と、心の中でご挨拶をして、ドアを閉めた。

夕食後、歯磨きをして、奥歯のそばに2つできた小さな傷口に薬を塗る。

どうか口内炎になりませんように・・

明日は諫早へ合唱練習。

その次の次の日は、音声訳の録音日で、一日中口を動かさなければならないから。

よーし、来月になったら、また歯科医探しだ。

でも、もうブログにはぜったい書かないゾ。。

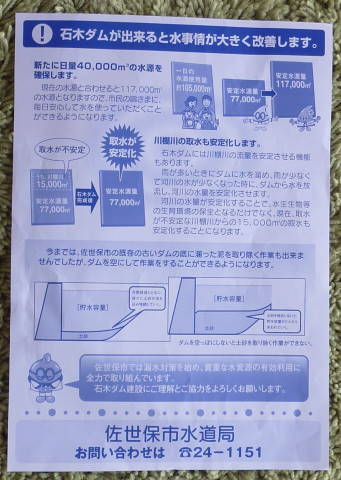

とのこと。その規模がよくわかりました。

とのこと。その規模がよくわかりました。