森羅万象、政治・経済・思想を一寸観察 by これお・ぷてら

花・髪切と思考の

浮游空間

カレンダー

| 2025年8月 | ||||||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||

| 1 | 2 | |||||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||

| 31 | ||||||||

|

||||||||

goo ブログ

最新の投稿

| 8月6日(土)のつぶやき |

| 8月5日(金)のつぶやき |

| 6月4日(土)のつぶやき |

| 4月10日(日)のつぶやき |

| 2月10日(水)のつぶやき |

| 11月12日(木)のつぶやき |

| 10月26日(月)のつぶやき |

| 10月25日(日)のつぶやき |

| 10月18日(日)のつぶやき |

| 10月17日(土)のつぶやき |

カテゴリ

| tweet(762) |

| 太田光(7) |

| 加藤周一のこと(15) |

| 社会とメディア(210) |

| ◆橋下なるもの(77) |

| ◆消費税/税の使い途(71) |

| 二大政党と政党再編(31) |

| 日米関係と平和(169) |

| ◆世相を拾う(70) |

| 片言集または花(67) |

| 本棚(53) |

| 鳩山・菅時代(110) |

| 麻生・福田・安倍時代(725) |

| 福岡五輪幻想(45) |

| 医療(36) |

| スポーツ(10) |

| カミキリムシ/浮游空間日記(77) |

最新のコメント

| Unknown/自殺つづくイラク帰還自衛隊員 |

| これお・ぷてら/7月27日(土)のつぶやき |

| 亀仙人/亀田戦、抗議電話・メールなど4万件突破 |

| inflatables/生活保護引き下げ発言にみる欺瞞 |

| これお・ぷてら/10月2日(火)のつぶやき |

| THAWK/10月2日(火)のつぶやき |

| これお・ぷてら/10月2日(火)のつぶやき |

| THAWK/国民の負担率は低いというけれど。 |

| THAWK/10月2日(火)のつぶやき |

| THAWK/[橋下市政]健康を奪い財政悪化招く敬老パス有料化 |

最新のトラックバック

ブックマーク

| ■ dr.stoneflyの戯れ言 |

| ■ machineryの日々 |

| ■ えちごっぺのヘタレ日記 |

| ■ すくらむ |

| ■ 代替案 |

| ■ 非国民通信 |

| ■ coleoの日記;浮游空間 |

| ■ bookmarks@coleo |

| ■ 浮游空間日記 |

過去の記事

検索

| URLをメールで送信する | |

| (for PC & MOBILE) | |

読売の不可解な記事;「雇用改善でホームレス大幅減少」?

不可解な記事をみつけました。雇用改善でホームレス大幅減少…厚労省、全国調査と題する読売新聞(3・31電子版)の記事です。

公園などで野宿するホームレスに関する厚生労働省の全国調査の概要が31日、明らかになった。

今年1月現在で、国内のホームレスの人数は1万8600人前後で、2003年の調査より約6700人(26%)減った。

大都市での減少が目立っており、景気回復に伴う雇用情勢の改善が影響したと見られる。厚労省は調査を基に、08年度からより効果的なホームレス支援策を実施するため、ホームレス自立支援特別措置法改正案を08年の通常国会に提出する方針だ。

全国調査は今回が2回目。03年1、2月の調査でのホームレスは581市区町村で計2万5296人に上った。ホームレスとなった理由(複数回答)は「仕事が減った」「倒産・失業」が各3割を超え、直前まで正社員だった人が4割に上るなど、安定した生活が一変して野宿生活を強いられる例が少なくなかった。

この記事の伝えたいことは雇用が改善し、ホームレスも職についてその数が減少したという、この一点にあると推測できます。不可解なのは、核心であるはずの「ホームレスも職についてその数が減少した」というところです。

たしかにこの記事は「大都市での減少が目立っており、景気回復に伴う雇用情勢の改善が影響したと見られる」と書いているだけで、断定してはいません。であるなら、こうした予測が可能となる根拠が言及されているのかというと、ご覧のようにまったくこの記事のなかにはそれに該当するであろうところは見当たりません。

だから、この記事を書いた記者が「雇用改善でホームレス大幅減少」したことを伝えたいと思っていたとすれば、その意に反して記事として成り立っていないと私は思います。雇用情勢の改善は横に措くとしても、ホームレスの雇用改善が数字で示されないと調査の結論としてそれを導くことはできないでしょう。

これは私の推測にすぎませんが、おそらく記者は厚労省の報道発表資料をもとに、そのまま記事にしたものではないでしょうか。雇用改善を厚労省自身が記者会見の場でその理由にあげたのかどうか定かではありませんが、少なくともやりとりのなかでそんな話がでたのでしょう。

ホームレスの雇用環境が改善すること事態は歓迎すべきことです。しかし、雇用改善がここに出てくるのは唐突な感じが否めません。そして、それは、記事中にもある政府が提出予定のホームレス自立支援特別措置法改正案とのかかわりがあるのかもしれません。

ともあれ、根拠の希薄なものを行政の発表をもとにそのまま記事にする。この構図が常態化しているのもマスメディアの現状のようです。

このようなメディアの現状をしっかりとらえた上で、マスメディアの報じる内容を見極める力が求められているようです。少なくとも、この記事の見出しは不適切なのはいうまでもありません。行政の伝えることをそのまま記事にするだけなら、少しも生産的でなく、そのことはメディアの存在意義そのものを自ら壊していることにほかなりません。

ワーキングプアの一面;「介護から人材が逃げる」

ワーキングプアといわれる層は特別の環境におかれている人だけをさしているのではない。人間を労働の対象とする介護職の現状も深刻であり、またワーキングプア層を生みかねない構造になっている。

介護施設職員の年間平均収入は305万円程度。低い賃金と厳しい労働条件に4人に1人が1年で辞めていきます。景気が上向いてきたことで他の職種に転換していく人が多いのです。また、若い人たちも介護福祉士の資格を取っても介護の仕事に就こうとはしません。もっと楽で高い賃金を得られる仕事があるからです。スーパーのパートのレジ係の時給でも1000円です。NHKでは介護施設で働き始めた一人の若者を5年間追ってきましたが、その彼もここにきて辞めることになりました。介護の仕事に適性を感じ、やりがいもあったのですが、この仕事では生活が成り立たず結婚もできないので決断したのです(3月11日放映分から)

これは、友人がメールで送ってくれたものだが、「医療タイムス―週刊医療界レポート」の記事から引用したものだ。そのタイトルは、「介護施設の人材が逃げていきます NHKスペシャル 介護問題取材班」。私自身はこの番組を視損ねたが、上のケースは決して特殊なものではない。 たとえば、財団法人介護労働安定センターがおこなった平成16年度「事業所における介護労働実態調査結果」 によって介護分野の賃金をみると、番組で紹介された低賃金構造があることがうかがえる。平均20万3600円。(図は同調査から)

たとえば、財団法人介護労働安定センターがおこなった平成16年度「事業所における介護労働実態調査結果」 によって介護分野の賃金をみると、番組で紹介された低賃金構造があることがうかがえる。平均20万3600円。(図は同調査から)

最近発表された06年賃金構造基本調査によれば、正社員の平均賃金が31万8800円なので、明らかな差異がある。ただし、この調査では平均年齢が41.0歳。一方の介護職は、平均年齢は示されていないが、男女比が男性が15.6%、女性が81.6%。男性で40歳未満が66.8%を占めるものの、女性は40歳以上が58%を占めている。だから、概算すると、むしろ介護職の年齢がやや高い。

この賃金構造は、上記に示したように「この仕事では生活が成り立たず結婚もできないので決断」しかねないものである。

この構造に表される介護労働にたいする社会的評価は、一つは介護報酬に反映されるだろう。ようするに介護保険制度、支援費制度などのしくみ、報酬設定に問題があると予測される。介護労働の一つひとつが報酬として評価されているか、その評価が適正なものか、という視点でとらえられないといけないだろう。一方で、この分野は、歴史が比較的浅い上に、たとえば福祉労働と同じように「利潤をうむ」ことにたいする一種の抑制が働くこともあげないといけないだろう。それは結果的にそこで働く者の自己犠牲によっているともいえる。

現状での介護・福祉職の質にばらつきがあることを指摘する声もあるようだが、本来、人間を対象とする医療や福祉、介護などの労働の評価が果たしてこれでよいのか疑問に思う。質のばらつきは専門性と無関係ではもちろんないが、広い意味では、働く環境を国民が決めることからすれば、国民、利用者もまた質を決めるのではないか。

私は過酷な労働環境を前に医者が「立ち去る」ことにふれたが(地域の医療が壊れる?)、同様に、介護から人材が逃げていかないようにするためには、利用者・家族だけでなく、国民のかかわり、関心が必要だろう。

■blogランキング・応援のクリックが励みになります。⇒

借金入学が急増-貧困と格差を反映

大学に入るにも多額な借金が必要になる-そんな調査が発表されました。

大学に入るにも多額な借金が必要になる-そんな調査が発表されました。これは2006年度「私立大学新入生の家計負担調査」で、東京地区私立大学教職員組合連合(東京私大教連)が1985年度から始めており、今回で22回目です。

調査によると、入学費用を「借り入れ」した世帯は27・7%で、前年と比べ5・8ポイントも増加しています。このうち、「自宅外通学者」の場合は三人に一人に近く、「自宅通学者」でも四人に一人が「借り入れあり」となっています。

「借入額」の平均は174万3000円で、前年比7万9000円増と過去最高を記録しています。とりわけ「自宅外通学者」の「借入額」は207万円で、「自宅通学者」と比べ68万円も高く、「自宅外通学者」の家計負担の大きさがうかがえます。

一方、「平均仕送り額」とされる6月の「仕送り額」は平均で9万9200円で、調査開始以来の最低を記録しました。また、6月の仕送り額から家賃を除いた生活費も、過去最低の3万9100円で、一日当たり1300円にしかならず、アルバイトなどの収入がなければ大学生活が困難な状況です 。

(しんぶん赤旗3・20)

教育ローンという制度が目新しかった時代からすいぶんと時がたちましたが、この調査によるかぎり、私立大学入学費用を借り入れで調達する家庭が急増し、借入額も過去最高だったわけです。

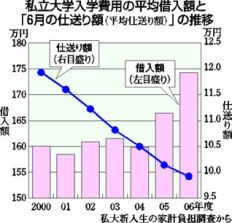

それにしても、右図ではっきり理解できるように、仕送り額が年々、減少しています。その一方での入学時の借金が160万円前後から、ここ2年ふえて、175万円に達しています。

年々、仕送り額が減少していることは、この間の家計家計の苦しさがそこに反映しているとみてよいだろうということです。

06年の総世帯の消費支出は一世帯あたり一カ月平均で25万8086円。前年比で名目3.2%減、物価変動の影響を除いた実質で3.5%の減少でした。家計調査による消費支出は総世帯のデータが公表された2000年以降、04年に若干増加しますが、一貫して減少傾向にあります。

こんなデータを考慮すると、家計の可処分所得が伸びていないのです。

一方で、2000年から04年で、年収2000万円以上の階層の人数の増え方はわずかですが、収入も消費も大幅に増えています。

一方で、2000年から04年で、年収2000万円以上の階層の人数の増え方はわずかですが、収入も消費も大幅に増えています。

たとえば、この間に3000cc超の自動車をもつ勤労者世帯は、全体で0.5%しか増えていないものの、年収2000万円以上の世帯では、約2%も増加しています。

富裕層の消費が、個人消費を押し上げている側面もあります。

所得税の最高税率引き下げや、株式配当や譲渡益にかかる所得税の軽減など、政府は高額所得者を優遇してきました。

一部大企業や富裕層だけでなく、庶民が景気回復を実感できるためには、大企業のもうけをきちんと労働者に還元させることが必要です。

私なんかは学問をしたいと思う人には、その人の置かれている環境や条件にかかわらず、すべて勉学の機会を与えることこそ政治の責任だと考えるのです。機会の均等については学説もいろいろあるようです。たとえば、どんな性・民族であろうと、

そんな環境・条件についての妨害がないばかりでなく、経済的条件で教育の機会があってはならないと考えるのです。

だから機会という言葉は、何らかの目的を実現しうる能力をもっていることをふくめて、単なるチャンスではなく、オポチュニティだと考えてよいのではないでしょうか。

借金入学の急増という一つの現象にも、この間の新自由主義が影を落としています。教育などにはもっと配分を熱くするような税金のつかいみち、ようするに「小さな政府」論はこの点でも見直されてよいのではないでしょうか。

朝日新聞は貧困と格差をとらえることができるか

朝日新聞が「分裂にっぽん 海外からの警告」というタイトルの連載を開始しました。初回の18日は「中流消え豊かさ崩壊」と題してトップで扱われています。最近のエントリーで社会の亀裂について私もふれていたので、余計に目がそこにいきました。

この記事のリードはこうのべています。

企業やお金、情報が国境を越えて駆けめぐる市場経済のグローバル化やIT(情報技術)化が、国々を覆う。波に乗った地域もあれば、それがもたらした富の偏在と貧困の放置によって社会に深い亀裂が生じた地域もある。それが日本の「未来図」になることはないのか。世界の新しい流れの中で社会の分裂をどう回避するのか。海外の教訓と模索から考える。

これが、この連載の問題意識だと考えられます。この把握に基本的なところで異論はありませんが、1つあげれば、諸外国の深い亀裂をとらえながら、それが日本の「未来図」になるという認識でよいのか、という点です。

私は別エントリーでのべたように、日本の社会にはすでに亀裂を生じていると考えています。

くりかえすと、それは、たとえば生活保護率の一定水準が保持されたまま、生活保護水準にもみたない労働者(ワーキングプア)の増加に端的に表されていると思います。それだから、国民健康保険や社会保険に加入しても、本来医療が必要なのに、診療費が用意できないなどの理由で受診できない人たち、ようするに絶対的貧困が広く存在しているのです。

一連のエントリーで強調したように、貧困と格差という問題で最も解決が必要なのは、当面、この絶対的貧困の解消だと思うのです。 朝日新聞の初回の記事では、「富裕層への富の集中度」と題した図が掲載されています。たしかに、一部の富裕層に極度に富が集中している事態は改善されないといけません。現状は、紹介いただいた資料にもとづけば右図のとおりです。所得層を5つに分けると、下位2分位の割合が日本は高いのです。この点は注目しておいてよいと思います。(右図の赤い囲み部分。クリックすると拡大します)

朝日新聞の初回の記事では、「富裕層への富の集中度」と題した図が掲載されています。たしかに、一部の富裕層に極度に富が集中している事態は改善されないといけません。現状は、紹介いただいた資料にもとづけば右図のとおりです。所得層を5つに分けると、下位2分位の割合が日本は高いのです。この点は注目しておいてよいと思います。(右図の赤い囲み部分。クリックすると拡大します)

だが、むしろ「構造改革」によってこうした富の集中のなかで、いわゆる相対的貧困も拡大しつつあり、安倍政権になってからも、こうした富裕層への税制面での優遇によって、さらに相対的格差が拡大することも懸念されるところです。

ともあれ朝日新聞がこの連載を開始したのは、日本でもいよいよ貧困と格差が無視できない社会問題として、われわれの前に立ち現れているということを示しています。

解決策は、いまの税金のつかいみちを根本的にあらため、この絶対的貧困解消のための諸施策をとることだと思います。たとえば、本来の意味で所得再分配を機能させることです。

この点で、二大政党制にのっかり、いわゆる新自由主義にたいしても批判精神がどこにいったのか、と私には少なくとも思われた朝日新聞です。「朝日」の連載がどのような切り口で、読者にどんな判断基準を示してくれるか、期待したいものです。

【関連エントリー】

分裂する「おれたちとあいつら」社会の統合

どっこい、ジャーナリズムは生きている

昨日は、時流にのってはばからない「朝日新聞」の姿勢をとりあげ批判しました。私が批判したのは、事実を正確に国民に伝えるとともに、判断の基準を示すのではなく、むしろ自らの判断を国民に結果的におしつける、具体的にいえば、国民の意識を二大政党制に収斂させようとする魂胆にありました。 さてこのエントリーで紹介するのも、同じマスコミの記事です。「西日本新聞」(2・9夕刊)のコラム記事を紹介します。(右図、クリックすると記事が拡大します)

さてこのエントリーで紹介するのも、同じマスコミの記事です。「西日本新聞」(2・9夕刊)のコラム記事を紹介します。(右図、クリックすると記事が拡大します)

このブログでは、在日米軍基地再編にかかわって一連のエントリーで紹介してきました。つい先日(5日)、基地再編にともない、私の住む福岡県の築城(ついき)基地で、沖縄県嘉手納基地からの移転訓練がおこなわれました。

空中戦を想定した日米の共同訓練というふれこみですが、F15戦闘機が築城にも舞い降りてきたのです。

まさしくこれは、記者が指摘するように「国家が起こす『気』さえ起こさなければ起こるはずのない戦争を想定しての、『戦争ごっこ』」です。

記者は、当然のことながら隣国を仮想敵とする軍事訓練が莫大な費用を消費する一方で、深刻化する貧困と格差が存在するこの国日本のゆがみに言及しています。

そんなフツーの疑問を封じ込めてしまう空気に支配されている、とも指摘しています。昨日のエントリーでとりあげた「朝日新聞」はまさにこれに加担しているといっても過言ではないでしょう。

マスメディアの現状を憂うあまり、「マスゴミ」とよぶ人びともいますが、私はこれに与しません。どっこい、ジャーナリズムは生きている、そんな意気込みが伝わる記事だと私は思います。こんな記者が少数であってもいる以上、国民との共同の可能性を追求することのほうが大事だと思うのです。

記事は短いが、補助金という名の金をばらまいてまで、米軍支配の深みになお入っていこうとする日本の現実をよくとらえています。

■blogランキング・応援のクリックが励みになります。⇒

【関連エントリー】

朝日新聞はどこに国民を導くのか

朝日新聞はどこに国民を導くのか

とくに都知事選の報道にかぎってのことではありませんが、それにしてもマスメディアの報道姿勢はおかしいと思わざるをえません。朝日新聞(3・7)の「二大政党制」の流れに乗った論調は異常でさえあります。

曰く、

浅野氏と石原氏が表舞台でぶつかるだけでなく、二大政党の対決が鮮明になったのは結構なこと

だが、これほど読者を馬鹿にした話はありません。

都議会のなかで何がおこなわれてきたのでしょうか。「二大政党」の対決がはたして議会の中でみられたのでしょうか。

事実は、都議会のなかで民主党は提案された議案すべてに賛成してきたということではありませんか。では、自民党、民主党をはじめ各政党が議会のなかでどんな役割を果たしてきたのでしょうか。都議会のなかでは、まさにオール与党体制ができあがっていたのです。朝日の記事はこの事実にまったく眼をつぶっています。

事実に反するというだけでなく、朝日の記事が醜悪なのは、すべてを二大政党制の流れに乗せていこうという意向が記事に見え隠れすることです。この記事ばかりか、朝日のこの間の政治面では強くこのことを私は感じてきました。

民主党はまず、今回、なぜ反石原の立場に立つのか、民主党はその理由を都民に説明しなければならないのです。そこから民主党は出発すべきです。

二大政党のみを視野に入れることは、必然的にもう一つ重要な問題をはらんでいます。それは、二大政党以外の政党の役割を過少に扱ったり、無視していくということにつながる問題です。これこそ、政府与党の思惑にはまることにほかなりません。このように少数派を排除していくやり方には私は断じて賛成できません。かつて日本軍国主義が侵略に突入していったときのことを想起してしまうのです。

小選挙区制の導入は、選挙制度面から二大政党化をねらったものでしたし、最近の財界は、御手洗富士夫氏の露骨な発言にみられるように、大企業・財界に都合のよい政策づくりで2つの政党を競合させ、政治資金面で二大政党政治を補完していこうとしています。

朝日の論調は、極論すると、情報面でメディアの側からいっそうの二大政党政治を促進していくものとみてよいと私は思います。

別のエントリーで、構造改革をへて、貧困と格差が社会に亀裂を生んでいるとのべてきました。支配層は、格差をいっそう広げながら、同時に社会的統合を図っていかざるをえません。そのために、彼らは、上流を社会秩序の担い手として育成する必要から社会的優遇を図りつつ、そして中下層にたいしては二大政党制をもちいて体制内化を図り、一方でそれに抵抗する勢力には治安維持体制を強めていく、分かりやすくいえばこのような方途をたどっているとのべてきました。

どうでしょうか、一連の税制改革では大企業と金持ちに驚くほどの減税がおこなわれ、一方で逆進性の高い消費税が参院後にうちだされることになっています。そして、改憲にむけた動き、共謀罪、ゲートキーパー法案などが俎上にのぼっている今、状況は上の大ぐくりの構図でとらえられると思います。

この文脈で考えると、朝日の論調はメディアの側から社会的統合を図っていくもの、つまるところ国民の意識を二大政党制に収斂させるものといえなくもありません。

マスメディアは、事実を正確に国民に伝えるとともに、判断の基準を示すことにあると、このブログでものべてきました。

この立場にあらためてメディアが立つことが強く求められているのではないでしょうか。

【関連エントリー】

都知事選-予定調和のにおい

分裂する「おれたちとあいつら」社会の統合

「ぶら下がり取材」とメディア

労働時間規制の意味

ホワイトカラーエグゼンプションは、労働時間規制の問題をあらためて考えるきっかけをつくってくれました。エグゼンプションとは、適用除外という意味ですから、現在の「1日8時間、週40時間」という労働時間規制の適用から、労働者をはずすことをむろん意味しています。要するに、これ以上働きたくないと思っていても、残業野放しの状態がつくられるということです。

日本で8時間労働制が定められたのは1947年に制定された労働基準法によってです。労働者はいうまでもなくロボットではありません。人間は、必要な休息をとって健康を維持し、社会生活を営み、仕事もする。これらがちょうどよいバランスが保たれていてはじめて人間らしい生き方といえるのかもしれません。しかし、労働者一人の力では、経営者と同等の関係をつくるのは実際に容易でないために、すべての雇われて働く人たちに「人たるに値する生活」(労働基準法第1条1項)を保障するために、最低の労働条件として1日8時間労働、週40時間労働がうちだされたのでした。労働基準法は、このように経営者が守るべき最低の基準を示したものです。

8時間労働制が定められた背景には、労働者自身の権利獲得のためのたたかいの歴史があります。たとえば、周知のようにメーデーは、8時間労働制を要求してたたかったアメリカの労働者に連帯した国際的な運動としてはじまっています。

もっとさかのぼれば、労働時間規制のはじまりはイギリスにありました。1802年、同国で「徒弟の健康および風紀に関する条例」です。そこでは、9歳以下の児童労働の禁止、徒弟の労働時間の規制(1日12時間まで)がうたわれています。

国際的には労働条件を改善するための機関として国際労働機関(ILO)が設立されています。ILOは1号条約で「1日8時間かつ週40時間」を労働時間の上限と定めています。そして、この1号条約以降も、8時間労働制の基準は発展させられています。しかし、日本政府は、この1号条約すら、いまだに批准していないのです。

労働基準法で「1日8時間労働、週40時間労働」を定めているのに、なぜ批准できないのか、奇妙な感じがします。それは、労働基準法が一方で、労使が協定を結べば残業させることができるように定めているのです。

政府がILO1号条約を批准しないのは、この残業への規制がかかるのにたいする財界の意向が働いているからです。

労働時間規制がどのような意義と歴史をもっているのか、ふりかえってみると、ホワイトカラーエグゼンプションを導入しようという政府と財界の意向は容易に推測されます。まさに残業代が問題になるのは8時間労働制があるからです。

このホワイトカラーエグゼンプションは残業代不払いと残業の野放し、労働の健康破壊をもたらすものと、労働組合から厳しく指摘されてきました。以上のこれまでの財界の対応はそこに狙いがあることを端的に物語っています。「管理職には残業はつかない」というのが日本の常識とされていますが、これとて本来の法の立場にたてば残業の適用除外の範囲はきわめて限られてくるのです。ホワイトカラーエグゼンプションは、こうした労働時間規制の歴史に逆行するものであるだけでなく、別エントリーでふれたように、賃金が労働時間によって決定されるという大原則を崩すものといえるものともいえそうです。

絶対的貧困への転落と背中合わせのいま

貧困と格差をとりあげると、「格差のない社会はない」という反論が出されます。小泉首相(当時)にいたっては「格差があって何が悪い」と居直りさえしたのでした。しかし、これは問題に迫ろうとする態度ではありません。問題があるのに、目をつぶるという態度の表明といったほうがよいかもしれません。

別エントリーで、国連児童基金(ユニセフ)によれば、日本では、平均収入の5割を下回る家庭に暮らす「貧困児童」の割合は、14・3%にのぼり、最悪の米国(21・7%)から数えてワースト9位となり、子どもを持つ「ワーキングプア」の家庭が相当数に達していることが分かったことにふれました。

そして、将来を楽観的にみるのではなく、「非熟練労働への従事」と答えた子どもたちが50%を超えるという最高値を示したことをあわせて紹介しました。

こうした結果は、貧困状態のなかで子どもたちが長期に暮らしている影響が深刻にあらわれていることを示しています。

ところが、生活保護水準以下の収入しか得ていないワーキングプア層に象徴的なように、常識的に社会生活を送れない層の急激な増加が、今日の格差問題の中心です。豊かな層が貧しい層の何倍の所得があるのかということは相対的格差とよばれていますが、この相対的格差が広がっていなくても、所得水準が等しく下がれば絶対的格差は広がります。一方では、絶対的貧困がなくても、相対的格差が大きい場合もありうることです。

でも、病気で必要な医療が受けられない事態があるとすれば、これは絶対的貧困の問題であり、私が注目したい今の問題でもあります。日本では今、これと同様な事態の広がりが懸念されるのではないでしょうか。貧困の広がりとともに国民健康保険の保険料を払えない世帯の増加が社会的な問題となっています。一部の自治体で改善されているとはいえ、少なくない自治体では保険証を出さず、受診することもできない事態がふえ、問題となりました。こうした貧困の深刻化によって絶対的貧困の拡大のなかにあるのが今の日本だということです。

本来、憲法にもうたわれているように健康で文化的な生活を営む権利がすべての国民にあるのですから、この事態はあってはならないことです。

くりかえせば、私たちは格差一般があることを批判しているのではなく、まさに絶対的貧困を、そしてその広がりを許したままにしておくことを問題にしているのです。

ところが、昨日のエントリーでもみたように構造改革がすすむにつれて、絶対的貧困は拡大し、いまや全世帯の4分の1が生活保護基準に満たない水準でくらしています。そのなかで、非正規・不安定雇用への置き換えに成功した企業の収益はふえて、一方での富裕層への富の集中をつくりだしました。

一連の貧困と格差を一連のエントリーでとりあげてきましたが、以上のように今日の日本社会を概略描くことができるのではないでしょうか。そして、貧困と格差という社会の大きな亀裂は、そこ(絶対的貧困)にいつ陥落していくのかという不安と背中合わせの状態にわれわれをしておくのです。

この不安の状態から脱出するためにも、福祉国家をどのように展望していくのか大いに議論されてよいと思います。

「貧困と格差」打開のゆくえ

貧困と格差がこれだけ広がったのは、とくに小泉構造改革が拍車をかけたからといえるでしょう。

大きな枠組みを考えると、構造改革をやめ、当ブログで言及している所得再分配本来の機能が発揮されていくような国家のあり方を展望していくには、いわゆる福祉国家といわれる国がとる諸政策をかかげる必要があります。

日本ではこれまで福祉国家体制を採用したことはありませんでした。いわゆる「高度成長」をへて、大型開発型の政治が中央でも地方でもとられ、まさに大企業を中心とした企業優先の政策が実行されてきたといえるでしょう。その後、経済のグローバル化にともない多国籍企業化によってそれに対応しようとする方向が、それまでの開発型政治に変更を迫るものとなってきたのです。まさに構造改革はこの脈絡のなかで、旧来の開発型政治の解体をめざすものでした。同時に、開発型政治の破壊だけでなく、構造改革は、それまでの社会保障や労働法制にも牙をむけ、あわせて解体をめざしてきたといわざるをえません。

その際のスローガンは、よく知られるように「大きな政府」をあらため「小さな政府」に、という言葉でした。この名のもとに、公共事業だけでなく、社会保障費や教育費をやり玉にあげ、政府のいう非効率な産業や国と地方の間の分担や財源配分も対象にいれ、切り捨ててきたのでした。むだな大型公共事業はただされてよいのですが、社会保障や教育、そして地方「行革」の名でリストラされたものについては本来、国民にとっては維持・発展させることが必要なものだと私は考えるのですが、いかがでしょうか。構造改革はまさに一部の大企業とその他の圧倒的な国民の利害が対立するものでした。

貧困と格差は、この過程のなかでつくりだされたものということができると思います。

ごく大雑把にこのように考えていくと、開発型の「大きな政府」とはまた異なる、福祉国家をめざす「大きな政府」の財源の問題にいきつきます。ようするに、どこから税金をとって財源を確保するのかということです。そのためには、高い累進率の所得税と法人税を中心にまかなうという基本線を確立することがまず大事だと私は思います。所得税については80年代に最高税率75%あったのがいまは37%となっています。これを元に戻すことも考えてよいのではないでしょうか。大いに議論されてしかるべきです。

ここまで書いて、BLOG BLUESさんが日本共産党にたいして西欧型社民党に変身せよと迫っていることを思いだしました。変身はともあれ、彼の主張が西欧型福祉国家への強い思い入れにあることはそのいくつかのエントリーからもうかがえることです。BLOG BLUESさんが日本のとるべき方向を福祉国家を念頭において主張されていることに、この意味で共感します。

むろん日本には日本にあった福祉国家の方向を探し出すべきでしょう。そして、いまの政党の枠内で考えると、福祉国家をめざすにたる政策をもちうる可能性 は共産党と社民党以外にはないだろうと私は考えています。

参院選は格差社会が争点だとも一部でいわれてきました。それならば、まさに貧困と格差に本質的にたちむかう政策を各政党は国民に提示しなければなりません。

むろん、それを提示できるかどうかは、構造改革路線がうちだされて以後の、それぞれの施策に各政党がどんな態度をとってきたか、ということとけっして無縁ではないはずです。

国会での論戦に注目しながらも、参院選にむけて各党がどのような対応をしていくのか無関心ではおれません。

■blogランキング・応援のクリックが励みになります。⇒

貧困と格差是正の処方箋 -最低賃金見直し

最低賃金制の緊急でしかも「大幅な引き上げ」を労働組合や一部の研究機関が提唱するのも、それだけ今日の日本社会のなかに貧困と格差が存在することの反映でしょう。

当ブログの最低賃金制にふれたエントリーにかかわって、いま2度目の議論が交わされています。

そもそも当ブログで最低賃金問題をとりあげたのは、フルタイムで就労する単身労働者が社会保険料や所得税を支払い、就労に必要な経費を差し引いて、はたして生活保護基準並みの収入を確保できるかどうかという問題意識からでした。少なくとも生活保護基準並みの収入は保障すべき、これは大方の人が一致できるのではないでしょうか。

この際の必要な年収額とは、たとえば生活保護制度に依拠して考えると、2級地1では230万円程度となります。

2級地1・・・函館・福島・静岡・奈良・熊本などの地方都市

年間労働時間をやや多めにとって2000時間としても、最低賃金は1150円になるのです。

最低賃金が規制するのは、これまで実態としてパート労働者(女性や学生)という「暗黙の了解」があったと思われます。しかし、これらのパート労働者は自らの賃金だけで生活している人ではなく、男性労働者の補填部分にすぎない、したがって、それだけの賃金でなくてもよいという認識があったはずです。その意味で賃金は生活を確保できる水準を満たす必要はないという考えが主流だったと考えるのです。これまで日本の最低賃金制が生活費原則がいきていないといわれるのはこのためです。

しかし、こうした考え方は今日の日本ではすでに成り立たないということがはっきりしました。非正規・不安定雇用がいまや普通の存在になったからです。

最低賃金は、いうまでもなく見習い労働者や不熟練労働者のものです。だから、職種や産業によっては上乗せが必要ですし、熟練工ではなおさらです。その意味では、賃金全体のあり方を変えていくことにもなるものです。

そもそもの日本における絶対的貧困の存在をどう解消していくのか、そしてその処方箋の1つとして提起されている最低賃金制の見直しについて、国民的な議論を期待したいものです。

最低賃金を1000円に引き上げると・・・

最低賃金を1000円に引き上げると、2兆6400億円の波及効果が生まれる、こんな試算が発表された(労働運動総合研究所・牧野富夫日大教授)。試算のとおりだとすると、日本経済は着実に発展することを、しんぶん赤旗(2・27)が伝えている。

時給1000円は年収になおすと、生計費最低水準の200万円に相当する。最低賃金は全国平均673円。時給1000円になれば、以下のようになる。

時給1000円は年収になおすと、生計費最低水準の200万円に相当する。最低賃金は全国平均673円。時給1000円になれば、以下のようになる。

- パート(1日6時間、月20日勤務)の77.9%が月額2.5万円の賃金増加

- 一般労働者(1日8時間、月22日勤務)の13.6%が2.9万円の賃金増加

また、賃金総額は年間2兆8056億円増加。このうち1兆3230億円が消費支出に回る。これが各産業に波及し、国内総生産額を2兆6425億円拡大させる。消費需要の2倍の波及効果をもたらすという結果になる。試算は、厚生労働省の2006年賃金構造基本調査にもとづいている。(図をクリックすると拡大します)

生産波及効果は、試算では、高所得者よりも低所得者の賃金を引き上げたほうが1.64倍の効果があるとされている。収入増を消費にまわす傾向が低所得者が強いためだとされている。

私たちはこれまでも医療や社会保障の経済効果が意外と大きいことを知らされてきた。たとえば、厚生労働省の「社会保障と経済について」という資料では、「社会保障の経済波及効果は全産業平均よりも高い」と報告されている。絶対数が多いことに加えて、その需要傾向も低所得者が強いことが共通しているということだろう。

私たちはこれまでも医療や社会保障の経済効果が意外と大きいことを知らされてきた。たとえば、厚生労働省の「社会保障と経済について」という資料では、「社会保障の経済波及効果は全産業平均よりも高い」と報告されている。絶対数が多いことに加えて、その需要傾向も低所得者が強いことが共通しているということだろう。

さらに試算では、低所得者の賃金増は、中小零細業者の多い食料や繊維、自動車などの分野で消費増が予想されるとしているのもうなづける。

最低賃金を引き上げれば、中小業者の経営を危うくするという懸念も表明されるところだが、試算では中小業者がその恩恵を受けることが示されている。

「日本が中国に負ける日」

中国の著しい経済成長は、日本の支配層にとって一時も目を離しがたい脅威らしいのです。つい先日、朝日新聞(2・10電子版、写真)は直截に「中国に負ける日」という記事を掲載しました。勝ち負けをすぐにネタにするメディアらしい記事です。(クリックすると拡大します)

中国の著しい経済成長は、日本の支配層にとって一時も目を離しがたい脅威らしいのです。つい先日、朝日新聞(2・10電子版、写真)は直截に「中国に負ける日」という記事を掲載しました。勝ち負けをすぐにネタにするメディアらしい記事です。(クリックすると拡大します)そして、あらためてそう感じさせる報道にふれました。

自民党の中川昭一政調会長は26日、名古屋市での講演で、軍事費拡大を続ける中国について「軍事費が年15%、18%で成長している。あと15年で台湾がおかしくなったら、ここ(日本)は中国の何番目かの省になるかもしれない」と述べ、中国の軍拡が台湾有事に発展すれば、その影響が日本に及びかねないとの見方を披露した。 (朝日新聞2・26電子版)

中川氏は中国の軍事費について直接には言及しているのですが、この中川氏の発言について問われて、安倍首相はつぎのとおり答えたといいます。

昔よく日本は米国の何番目かの州、51番目の州になるんじゃないかと言われた。講演の一部の言葉をとって議論してもあまり意味がないんじゃないか(同上)

日本がアメリカの51番目の州というとき、日本のアメリカへの従属の深刻さをもちろん表しています。これをもちだす安倍氏の的をはずした回答は嗤われてしかるべきですが、中川政調会長の発言は東アジアの平和と安定をめざす努力にたいして水をさすものといえるでしょう。

世界各地で、平和な国際秩序をめざして自主的な地域共同体の動きが発展しています。地域共同体の動きは、ラテンアメリカ、アフリカで、そして東南アジアでの東南アジア友好協力条約(TAC)には世界の人口の53%を擁する諸国が参加する大きな流れになって「東アジア共同体」を展望する地点にいま、たっています。

朝鮮半島の非核化をめざす六カ国協議という枠組みもさまざまな曲折や逆行もありながら、北東アジア地域の平和と安定のための共同の外交的努力が払われているようです。

そこで、ではこれまでのアジアの歴史と現在の政治状況をふまえて、日本はどんな役割を果たせばよいのか、私は考えてみるわけです。

大ぐくりにいえば、つぎの点で日本はその役割を果たすべきだと考えます。

- 日本が過去におこなった侵略戦争と植民地支配を正当化をやめること

- アメリカ一辺倒でなく、日本の政府として、アジア諸国との平和の関係を探求すること

- 軍事偏重でなく、外交による問題解決に徹する姿勢を確立すること

- 国連憲章にもとづく平和秩序をまもること

外交的な努力は、回り道のようでも平和秩序を保つ唯一の道だといってよいでしょう。そのためには社会制度の異なる諸国の平和共存と異なる価値観をまず認めることです。そうしてはじめて対話と共存の緒につくことができると考えています。

ほとんど世界の常識になっている、世界有数の軍事力をもつ両国が、そっちの計算にはこれが入っていない、ごまかしだといってもはじまらないでしょう。あにはからんや中国はすぐさま、これに反論しました。

こう考えるならば、やはり中川氏の発言は対話と共存を視野に入れたものとはいえないでしょう。 日本は、憲法9条をもっています。そして世界で唯一の被爆国です。戦争放棄と核兵器廃絶という緊急の課題で日本が尽力する、ここにその役割があると思うのです。

キヤノンを告発-偽装請負=違法派遣は貧困と格差もたらす

衆院予算委員会は2月22日、公聴会を開きました。ここで、あの経団連会長を務める御手洗富士夫氏のキヤノン・宇都宮工場で働く大野秀之氏が、同社の偽装請負を告発しました。

御手洗経団連会長は、労働者派遣法の派遣社員を直接雇用にする期間制限を見直すよう政府・与党に圧力をかけていますが、「いつまでも、使い勝手よく、派遣労働のまま、低賃金で派遣企業がなんらの雇用責任も負わず、労働者を使用させろと、まるで奴隷のように働けといわれているように聞こえる」という大野氏の指摘は、何ものにもまさる、これに反論する現場の声です。

労働者派遣法は1986年に施行されました。弁護士・中野麻美氏によれば、職業安定法で違法とされた労働者供給事業の一部を、派遣元が労働者の雇用主として労働法上の責任をまっとうでき、派遣される労働者の権利をきちんと保障することが可能と考えられるスタイルを労働者派遣として合法化したものです。

99年にはそれまで26業種に制限されていたものを原則自由に。国会では自民、公明だけでなく、民主、自由(現民主)もさらに社民もこれに賛成したのです。これが今日、1700万人ともいわれる非正規雇用労働者を拡大する契機になりました。

そもそも労働者派遣法には根本的な欠陥があります。違法派遣にたいして派遣元事業主に許可取り消しや処罰が適用されることはあっても、派遣で生活する労働者にたいしては派遣先に何の責任も生じないというものでした。99年、03年の改定時に期間制限違反にたいする雇用責任が規定されるにとどまり、違法労働を告発すると、派遣先から就労を拒否され働き場を失うことにもなります。第三者からの労働者を受け入れるということは、派遣先が指揮命令権をもつ使用者として労働法上の責任をもち、また労働者派遣法にも拘束されなければならないはずです。

だが、この間の問題となっている偽装請負は、請負という形式をとりながら、労働法上の使用者としての責任を免れる、請負を偽装した違法派遣というべきものです。だから、労働者派遣法に則った「健全な」労働者派遣にくらべると派遣先にとってはまことに使い勝手のよい偽装請負がはびこることになったのです。

労働者派遣は第三者にたいして労務を供給するという形式をとり、商取引的性格をもつ、派遣元と派遣先の契約が成立します。労働者にとってはその契約に直接関与するわけではないので大きなリスクを引き受けることになるのです。一方で、労務の供給を受ける派遣先にとっては、自分の必要なときに供給を受け、また、排除することもできる、これほど使い勝手のよいものもない。規制緩和の名のもとに拡大されてきた労働者派遣、とくに偽装請負の実態は、まさに今日の貧困と格差をもたらした大きな要因といえるでしょう。

先の中野弁護士はこう語っています。

「格差」が問題になっているが、こうした中立的な言葉は、そのなかにある絶対的貧困化と差別を隠蔽してしまう。格差の大きな部分は雇用から生み出されるものだが、生活できない低賃金不安定雇用の拡大が社会的差別と暴力を生み出しているその現実を見る必要がある。それは人々を社会から排除するもので、世代を超えて拡大再生産されるものである(『賃金と社会保障』1429号)

まことに至言だといわざるをえません。

■blogランキング・応援のクリックが励みになります。⇒

【関連エントリー】

格差社会 -労働ダンピングで何が起こるか

分裂する「おれたちとあいつら」社会の統合

前エントリーで、分裂する社会についてふれました。

でも、分裂する社会を前に、支配層が手をこまねいてこのまま黙認しておくわけではむろんありません。「『再チャレンジ』策はだれを『救う』のか」でふれたのは、事実上、上流中心に社会を統合していくということでした。

支配層が社会的な秩序を保ち、安定的に政権を維持していくためには、いくつかの対策が考えられます。

その1つは、上の例のように上流を中心に社会的秩序を図っていくというものでしょう。そのためには上流を社会秩序の担い手として育成する必要があります。そして中下層にたいしては二大政党制をもちいて体制内化を図り、一方でそれに抵抗する勢力には治安維持体制を強めていく、分かりやすくいえばこのような方途をたどると理解できるでしょう。一連の構造改革によってこの基盤はつくられつつあるように思います。

もうひとつは、イデオロギー的な側面です。社会秩序を保つためのしかけは、私たちはこれまで「歴史教科書をつくる会」の活動にその典型をみることができると思います。地方議会への教科書採択をめぐり共同体意識を収斂させていくような圧力をどこでもみることができたのではないでしょうか。この「つくる会」だけでなく、最近の教育基本法改悪に際して、それに血道をあげてきた自民党議員など保守派も、この流れにつながると考えることができるでしょう。あえていえばこれは新保守主義的な統合の方向といえるかもしれません。

このような文脈で考えた場合、安倍政権のかかげる政策は、これら2つの面がお互いに拮抗しながらも共存している、と私はとらえたいと思います。

そこで、支配層にとって上流を社会秩序の担い手として育成する必要があるとのべましたが、そのためのしかけが、たとえば所得税の累進率の軽減と社会保障や教育での制度的格差だと思うのです。こうして上流への徹底した優遇配慮をおこないながら、社会の秩序維持と自らの権益確保が同じレールの上にあることを動機づけることが不可欠なのです。

小泉の構造改革5年間とその後の一連の動き、そして今年に入ってからの財界総理・御手洗富士夫の際立って目立つ動きの連関をこのように描きたいと思うのです。

■blogランキング・応援のクリックをお願いします。⇒

「おれたちとあいつら」の分裂社会はごめんだ

格差を是認する人たちの、このブログでいう絶対的貧困の中におかれている人たちをはじめ、いわゆる下流へのまなざし、共感のなさを一連のエントリーでも深く感じてきました。

『下流社会』の著者・三浦展はこうのべています。

日本でも、フリーターやニートと、大企業で働くビジネスマンが、すでに「おれたちとあいつら」のような関係になっていないとは言い切れない。

上流が下流のだらだらした生き方をどこまで許容しうるかという問題が起こりつつある。上流が下流の生き方を、自分にはできない自由な生き方として憧れることがなくなり、単に自堕落で無責任な生き方として否定するかも知れない。

このように三浦が語るとき、はたして彼の眼に下流はどのように映っているのでしょうか。読者のみなさんはどう思われるでしょうか。

叙述にしたがえば、なるほど大企業で働くビジネスマンの眼で日本の現状がとらえられ、そして今後予想されるであろうことがふれられています。けれど、このビジネスマンの眼こそ、実は三浦自身の眼ではないでしょうか。

下流を「だらだらした生き方」としてとらえ、「単に自堕落で無責任な生き方として否定」しようとしているのは、ほかならぬ三浦ではないか、と私は思うのです。

このような下流へのまなざしを欠いた、共感のなさ、あるいは否定しようという姿勢は、この三浦のような言論人だけではありません。冒頭にのべたようにエントリーへのコメントにもそれが散見されました。ということは、このような下流への共感のなさは、日本のいまの社会の中に一定のひろがりをもっていると考えないといけないでしょう。

くりかえしのべていますが、格差と貧困を考える上での最大の論点は、絶対的格差の解消だと私は考えるのです。

三浦が想定する日本の今後は、「おれたちとあいつら」に分裂した社会でしょう。そして、少なくとも構造改革をすすめた小泉前政権と、それを引き継いでいる安倍政権のかじとりをみていると、どうやらこの三浦がのべる分裂した社会を、一部の上流と、それ以外の中・下流にいっそうゆがめていく方向をめざしているといっても過言ではないようです。

ましてや、いよいよ財界が表に出て、大企業・財界への優遇をさらに政府・与党に迫り、政治に直接介入しようとする意思をあらわに表明していることを考えれば、その思いはなお強まるのです。

それをあらためるには、まず当面のいっせい地方選と参院選で、格差と貧困の打開策を示しうる政党・会派をえらび抜くことです。そのために国会と地方議会の監視を強め、選択されるのではなく、選択する自由を行使することです。

むろん、私は有権者としての一票を行使するだけでなく、地域のなかで広く多くの人びとと貧困と格差の問題で交流し具体的な行動が起きればなおよいと考えています。

たとえば北九州市は、生活保護申請を断られ孤独死にいたる事例が相次いだ、全国にも悪名高い生活保護行政がおこなわれてきました。市のとった対応は「水際作戦」とよばれました。けれど、新しく市長になった北橋健治氏は、これまでの生保行政を批判し、あらためるための調査をおこなうと表明しました。北橋氏の発言は評価されてよいと思います。今後、実際に発言どおりの行政の対応を望みたいものです。

つけ加えると、北橋市長は前民主党衆院議員でした。国会議員ですから、自らの地元の北九州の実情を知らないはずはなかったろうと思いますが、同氏が国会議員時代に生活保護行政に関してとりあげたことを寡聞にして知りません。そうであるなら、北橋氏が豹変したのでしょうか。世に、立場が変われば態度もかわるといいますが、そうなのでしょうか。そうであるかもしれませんが、北九州の生保行政をあらためようとする市民をはじめとした運動があったことを私は知っていますので、結論づければ、市民の運動が市政を動かしたと思うのです。全国的な調査団が組織され、行政との粘り強い折衝がこの間おこなわれてきたのです。北橋氏といえども、この一連の経過を無視することはできなかったのだと思います。

このように小さなことかもしれませんが、地域での貧困と格差をなくすための市民的な交流が具体的にもっと広がればいいと思います。そして、国会内、地方議会内の論戦と結合していくことが一歩、二歩であっても解消にむすびつく道だと考えるのです。

| « 前ページ | 次ページ » |