森羅万象、政治・経済・思想を一寸観察 by これお・ぷてら

花・髪切と思考の

浮游空間

カレンダー

| 2006年10月 | ||||||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||

| 29 | 30 | 31 | ||||||

|

||||||||

goo ブログ

最新の投稿

| 8月6日(土)のつぶやき |

| 8月5日(金)のつぶやき |

| 6月4日(土)のつぶやき |

| 4月10日(日)のつぶやき |

| 2月10日(水)のつぶやき |

| 11月12日(木)のつぶやき |

| 10月26日(月)のつぶやき |

| 10月25日(日)のつぶやき |

| 10月18日(日)のつぶやき |

| 10月17日(土)のつぶやき |

カテゴリ

| tweet(762) |

| 太田光(7) |

| 加藤周一のこと(15) |

| 社会とメディア(210) |

| ◆橋下なるもの(77) |

| ◆消費税/税の使い途(71) |

| 二大政党と政党再編(31) |

| 日米関係と平和(169) |

| ◆世相を拾う(70) |

| 片言集または花(67) |

| 本棚(53) |

| 鳩山・菅時代(110) |

| 麻生・福田・安倍時代(725) |

| 福岡五輪幻想(45) |

| 医療(36) |

| スポーツ(10) |

| カミキリムシ/浮游空間日記(77) |

最新のコメント

| Unknown/自殺つづくイラク帰還自衛隊員 |

| これお・ぷてら/7月27日(土)のつぶやき |

| 亀仙人/亀田戦、抗議電話・メールなど4万件突破 |

| inflatables/生活保護引き下げ発言にみる欺瞞 |

| これお・ぷてら/10月2日(火)のつぶやき |

| THAWK/10月2日(火)のつぶやき |

| これお・ぷてら/10月2日(火)のつぶやき |

| THAWK/国民の負担率は低いというけれど。 |

| THAWK/10月2日(火)のつぶやき |

| THAWK/[橋下市政]健康を奪い財政悪化招く敬老パス有料化 |

最新のトラックバック

ブックマーク

| ■ dr.stoneflyの戯れ言 |

| ■ machineryの日々 |

| ■ えちごっぺのヘタレ日記 |

| ■ すくらむ |

| ■ 代替案 |

| ■ 非国民通信 |

| ■ coleoの日記;浮游空間 |

| ■ bookmarks@coleo |

| ■ 浮游空間日記 |

過去の記事

検索

| URLをメールで送信する | |

| (for PC & MOBILE) | |

「個人的発言」なら容認 -核保有論議

自民党政調会長・中川昭一がまた、核保有問題で発言した。

これだけ注目をあびたなかでの再々度の話だから、相当の意図をもっていると推測できる。かたや政府および自民党の対応はどうか。安倍晋三が考えをのべたのにつづき、中川秀直が自民党の「見解」を30日、明らかにした。

中川の発言は、北朝鮮核実験実施を受けた核武装論について「憲法の政府解釈では、必要最小限の軍備の中には核も入るとしている。その片方で非核三原則がある。現実の政策としては核は持たないということになるが、憲法上は持つことができると政府は言っている」(毎日新聞)とのべたもの。

自民党幹事長・中川秀直は安倍の考えをひきつぎ、つぎのようにのべている。

| 中川政調会長がいろんなことを言って、政府も与党もそういう核(保有)論議はしないと見解を統一している。 |

その上で、「それぞれの政治家が個人として中長期の(課題についての)意見を自ら研さんすることまで封殺することがあってはいけない」と強調した。

これが「統一見解」なのか。おかしな話である。これでは政府も与党も少しも「縛る」ことにはならないだろう。非核三原則を守るのはいったいだれなのか。まるで閣僚や自民党の要職にある者のほかに政府、および与党という固有の人格があるかのようである。

問われているのは、政府は非核三原則を守る姿勢はかわらないといっているが、政府や与党の表向きの態度ではない。閣僚や自民党の要職につく人物がたびたび核保有について語る意味である。個人の言論は封殺できないといって、安倍もこれを容認しているにすぎない。ここに重点があると私は思う。別のエントリーでのべたように、彼らこそ、公権力の行使にかかわり、なおかつ社会的に大きな影響力のあることを最も熟知しているわけだから、安倍や中川秀直の発言も白々しく聞こえてしまう。発言を放置し、世論喚起しようという戦略的な意図は明白だろう。

トラックバックピープル・安倍晋三もよろしかったらご覧ください。

教育基本法質疑はじまる

教育基本法改悪法案は30日、安倍首相も出席し審議が再開する。与党側が最優先課題として今国会成立をめざしているが、野党4党はすでに幹事長・書記局長会談で、今国会での成立阻止で一致している。

弊ブログでは、日本教育学会の歴代四会長(大田発、堀尾輝久、寺崎昌男、佐藤学の各氏)の見解を紹介したが、ここでは現会長・佐藤学氏のコメントを紹介したい(しんぶん赤旗から引用)。教育基本法の問題点が簡潔にふれられている。

| 教育基本法の「改正」には日本社会全体を戦後の枠組みから転換する、そのために教育を変えていこうという狙いがあると思います。教育基本法は憲法と同じ精神で成り立っています。平和主義、民主主義、平等主義です。「改正」案ではこの三つがすべて削られています。 個人の幸福の実現でほなく国家戦略に有益な人材育成を教育の目的にし、民主主義・平等主義から能力主義・競争主義へと、一気に変えようというのが「改正」の基本方向です。 ◇国家規範強制 なかでも大きな問題は、道徳や規範を、国家規範として法律に書いて強制することです。現在の教育基本法は前文や第一条こ価直的内容を盛り込んでいますが、これは戦前の教育勅語に変わるものが必要だったために盛り込まれた最小限のもので、いずれも憲法に裏付けられたものです。 今回の「改正」案には30以上の規範が書きまれていますが、憲法との関係は一切無視されています。「愛国心」など憲法のどこにも書いていません。ありとあらゆる規範を法律で強制する。しかもこれが学校教育から家庭教育、社会教育まで全部の目標になっています。 これは"心の管理国家"といっていい。人の心の部分、価値や道徳を法律で強制し、管理するというのは、近代法の立憲主義にそむく前代未間の法律です。全体主義国家ならいざしらず、自由で民主的な社会をめざす現代においてほ考えられないことです。 教育基本法は国家や行政の政策はこうでなけれぱならないと、国家をしばるものです。それを国家が国民をしばるものに、大きく性格を変えようとしています。一人ひとりの学ぶ権利が保障され、平等で民主的な教育が保障されなければならないという憲法の大原則が根幹から崩されようとしています。 安倍内閣は「教育再生会議」を国会の審議もなく設置しました。文部科学省や中央教育審議会、地方の教育委員会、教育学者、教師がこれまで積み上げてきた議論や研究はまったく反映されません。安倍音椙が考える「理想の教育」が一挙に政策化できます。非常に危険なやりかたです。 改革を進めるには、あらゆるものについて事実がどうなのか、きちんと検討すべきです。われわれ教育研究者はその蓄積を十分もっています。それを踏まえて改革すべきなんです。ところが安倍首相が打ち出しているのほほとんど、彼の思いつきや寄せ集めです。 話題になっている教育バウチャー制度は、ひとことでいえば公費による学校の民営化ですが、これは一つの実験です。いくつかの国で試みられていますが、ほとんど破たんしています。貧富の差を拡大し、公教育を破壊してしまうのです。それをいきなり、なんの調査・検証もなしに導入しようとしています。 事実を踏まえないどころか、事実をゆがめたり、間違った認識にもとづいた「改革」をやろうとしてます。フリーター、ニートが多いのは、勤労意欲や社会貢献の意識が低下したからだとして、6カ月間の奉仕活動義務付けなど、徴兵制まがいのことまでやろうとしています。フリーターが多いのは勤労意欲が低いからではなく、働きたくても仕事がないからなのにです。 ◇創意的な実践 私は各地の学校の改革にかかわっていますが、そこで大切にしているのは、教師が目主的に創意的な実践をする、専門家としての資質や能力を発揮できる学校づぐりです。教師が相互に率直に批判でき、学び合える学校、そういう民主的な基.盤を学校に確立することこそ行政は支援をするべきです。 さまざまなところで、さまざまな研究者や教師がそういう方向で、実際に現場から改革を進めています。そうした人たちの意見を聞くことなしに、上から一挙に「改革」をして、安倍音椙が理想とする「美しい国」に国民を持っていこうとしている。これでは現場の混乱を深めるだけです。 |

トラックバックピープル・安倍晋三もよろしかったらご覧ください。

沖縄県知事選と民主党

沖縄県知事選が間近に迫ってきた。

沖縄県知事選が間近に迫ってきた。私はこれまで、自民党の勝利で終わった2つの衆院補選以上にこの沖縄県知事選の意義は大きいといってきたが、自民党幹事長・中川秀直がこの県知事選に取り組む自民党の意気込みを語っている。

| 自治体のガバナー、長を選ぶ選挙で、あくまでも当該県民が選ぶ選挙。中央が前に出るのではなく、側面からサポートしていく 執行部の代表として沖縄に張りついて水面下でいろんなことをする |

さらに「明日28日から投票日の来月19日まで沖縄に滞在し、懸命に県知事選挙に取り組む。もしこの選挙を失敗すると日本の将来にとって大変だ」と、竹下副幹事長は27日、語ったといわれているが、このように自民党は沖縄県知事選を明確に位置づけているのだ。幸いなことに、沖縄県知事選挙では、我われをやきもきさせたが、野党共闘が成立した。私は諸手をあげて、これに賛成する。大型の首長選で勝利する条件の1つがこの野党共闘だからである。いわば首長選での今日の勝利型は全野党共闘だと私は考えている。だから民主党の果たす役割は当然、大きくなる。

さて、その民主党だが、この政党がさまざまな潮流を糾合した政党であることは誰もが等しく認めるだろう。

一般的にいえば種々の意見を包み込めるというのは、包容力があるようにみえ、それだけで何か民主的であるように思えるし、民主党の間口の広さを評価する向きも現実にある。だが、政党であるわけだから、果たしてそれでよいのか、問われなければならないという問題が残る。しかも、間口の広さは、少なくとも民主党という政党の政策的根幹をなすところで表れている。たとえば、それは憲法改定や日米軍事同盟、あるいは「周辺事態」の認定など。同党の吉良州司は衆院外務委員会での質問にたち、「日本人みずからの手で自主憲法をと訴え続けている民主党の吉良州司」とのべるほどの議員だ。与党からは自民党席に移れとラブコールが起こる始末だ。こんな光景をみせつけられると、はたして民主党はと首をかしげたくなる。

だから国会内での重要な対決法案を前にした場合、民主党がどのように対応するのか、私には率直にいって不安がある。おそらく少なくない部分がそう思っているはずである。勇ましい掛け声がいつまでもつのか、不安なのである。そして、これは国民にもみすかされている気がしてならない。もっといえば、国民のなかには民主党は烏合の衆だと思い込んでいる人も少なくないだろう。

その結果が、たとえば私は今回の神奈川、大阪、2つの衆院補選にも表れていたと考えている。たしかに北朝鮮核実験問題が起こり、いわば自民党の攻勢がマスメディアの力をかりて大々的にしくまれたので、野党にとっては有利ではなかったことはうなづける。こんな情勢のなかでは、核実験問題を契機にして日本の安全保障・防衛問題が争点とならざるをえなかったであろう。そうなると、民主党は1つの党でありながら、いくつもの枝分かれをきたしてしまうのだ。これでは、ほんとうに民主党に任せられるのかどうか、安全保障・防衛問題1つをとってみても、右の立場から民主党を支持する人も、あるいは左の立場から支持する人も不安でたまらなくなってしまう。このような政党には任せられないのではないか、と。

衆院補選にからんで政党間の共闘や、あるいは他の政党が民主党候補者を支持せよという意見が散見されたが、こんな民主党の党内の状態ではどんな政党であれ、その政党の綱領などで政党の存在意義を明確にしているのだから、ほんとうに自らの主張するところに責任をもち、それを大切にするのであれば、そこで妥協はできないだろう。妥協するにはルールの相互確認、約束、ようするに政策協定が最低必要となると私は考える。どの立場をとるのか明確にしなければならないのは民主党であって、民主党は国民にとっての根幹だと受け止められる問題で少なくとも党内で一致しなければ、他党へ俺を支持せよとは到底いえない、これが理屈だと私は考えている。事は国民にとって、憲法にしても、安保にしても重要すぎることなのだから。

だから民主党にがんばってもらいたいのだ。

沖縄県知事選ではぜひ最後まで反安倍で民主党に貫きとおしてほしい。そして、そのリーダーシップをとってもらいたい。沖縄県知事選挙は、とりわけて米軍基地再編が争点となり、だから憲法改定や軍事同盟の是非についても問われる選挙だといえそうだ。2つの衆院補選を軽視したつもりは毛頭ないが、これらの諸点が争点として考えられるだけに、県知事選挙が沖縄県だけの問題ではなく全国的な意義をもつ選挙だといえる。

私は、予想図を描くとすれば、その「最悪の姿」として自民党の揺さぶりの前に早晩、遅くとも参院選までに民主党は分裂をするのではないかとさえ考えている。その兆候は前にみたようにすでに現れている。二大政党論の是非は措くとしても、そのことはいまの政治局面に少なからぬ影響を与えるものだ。

しかし、仮にそうだとしても、沖縄県知事選では最後まで安倍政権に真正面から立ち向かう民主党の姿をみせてもらいたい。今回の野党共闘はそれだけ大きい意味をもつものである。民主党は、その意味で正念場にたっていると思う。

【参考エントリー】

中川核保有発言を問う沖縄県知事選

安倍政権と衆院補選、沖縄県知事選

安倍政権の今後占う沖縄知事選

■blogランキングに仲間入り。あなたのクリックが励みになります。もっとガンバレの声を右記バナーのワンクリックで。⇒

- トラックバックピープル・安倍晋三もよろしかったらご覧ください。

- AbEndフォーラムもあわせてご覧ください。

中川昭一、核保有で世論喚起

中川昭一がまたも核保有を語った。以下、引用。

中川昭一がまたも核保有を語った。以下、引用。自民党の中川昭一政調会長が、日本も核保有論議が必要だとする持説を米国でも要人相手に繰り返した。安倍首相が各国から疑念を招かぬよう早々と封印した日本の核保有論議だが、政権党の政策責任者が米国から改めて発信した格好だ。発言には北朝鮮の動きを牽制(けんせい)する狙いがあるが、日米安保体制の根幹にかかわる問題を当の米国で持ち出しただけに、日本政府・与党の幹部も不快感を隠さない。

中川氏は一連の会談後の記者会見で、核保有論議について「ゼロからのスタート。核の傘とは何ぞやという歴史的経緯から勉強していきたい」とし、「目的は北朝鮮の暴挙を一刻も早くやめさせること。情報や歴史を整理し、総合的に判断する問題だ」とも語った。 (以上、朝日新聞)

中川自身は、朝日がいっているように、一連の発言に国内での議論を喚起する意味を込めているのは明らかだ。「政府としても自民党の機関でも議論する考えはないが、それ以外の議論を封殺することはできない。非核3原則を堅持する方針は不動だ」と語ったのは安倍晋三だが、いよいよ自民党役員や閣僚は言い放しである。これをふつうなら無政府状態というのだろうが、安倍はそれを放置し、世論喚起しようという戦略的な意図が透けて見える。

中川の発言が政局に重大な影響を及ぼすという受け止めなら、安倍が観劇に足を運ぶこともないだろう。

一方、公明党代表・太田昭宏は分けの分からぬ、というよりちっとも面白くない発言をしている。

| 「国の基本にかかわることはセンター前ヒットが基本だ。右翼線二塁打もたまにはいいが、何でもかんでも右翼線二塁打ばかりでは、幅広い国民の支持は得られない」。公明党の太田代表は25日の日本記者クラブでの講演で、安倍首相に「右寄り」「タカ派」との評価があることを念頭に、自公連立政権では中道路線を目指すよう求めた。 太田代表は、首相が就任後、歴史認識などで持論を封印していることについては「安倍総理、安倍総裁として考え、発言している」と擁護した。 一方、日本の核保有論議について「中川(昭一)政調会長にしても、麻生外相にしても、刺激的なことをにおわすような発言がある。しかるべき立場にいる人たちが、それを研究していいと言うような状況にはない」と名指しで批判した。 (朝日新聞) |

トラックバックピープル・安倍晋三もよろしかったらご覧ください。

下村発言に「言論封殺はできない」? -安倍首相

従軍慰安婦問題で旧日本軍の関与を認めた「河野官房長官談話」の内容を再検討する必要性に側近の下村博文が言及し、さぞかし安倍晋三も頭を痛めているだろうと、思ってはならない。たしかに、官房長官・塩崎恭久が打ち消しに回っている。

従軍慰安婦問題で旧日本軍の関与を認めた「河野官房長官談話」の内容を再検討する必要性に側近の下村博文が言及し、さぞかし安倍晋三も頭を痛めているだろうと、思ってはならない。たしかに、官房長官・塩崎恭久が打ち消しに回っている。曰く、「個人的な考え方ということで講演で触れたと聞いている。河野官房長官談話を受け継いでいくことが政府の基本的な立場だ」。また、「個人的な見解であれば問題ないのか」と問われたのに対し、「政治家、下村さんの判断することだ」と語っている(朝日新聞)。

下村発言以後の一連の政府の対応をみて、塩崎のコメントも表向きの、いわゆる公式発言にすぎないと思うようになってきた。要するに、真意はちがったところにあるのではないかと疑いたくなるのである。

こんな局面で安倍晋三が27日、 共同通信加盟社編集局長会議で講演し、日本の核保有をめぐる論議に関して語っている(共同通信)。

この報道にふれて私の疑いはいっそう強くなった。安倍はこのようにのべている。

| 政府としても自民党の機関でも議論する考えはないが、それ以外の議論を封殺することはできない。非核3原則を堅持する方針は不動だ。 |

来年1月に結審するNHK報道封殺事件などに自身深くかかわっているのに言論封殺をいうとは不思議だが、安倍の発言は奇妙だ。安倍は上の発言で2つのことをいっている。整理し直せば、つぎのようになるだろう。

・非核三原則を堅持する方針は政府としても、自民党としても不動で、議論する考えはない。

・政府や自民党の機関での議論以外の議論には関与せず、議論を封殺できない。

けれども、ここには1つの論点が隠されていて、いま下村、あるいは麻生太郎や中川昭一の発言で問われるのはこの点にかかわってである。すなわち、政府や自民党の機関の枠組内の人物が、政府や自民党の機関での議論以外で発言した場合である。安倍はこの点を峻別して語ってはいない。

だから、つぎのようなおかしな問題を私は想像するのだ。安倍内閣の閣僚は安倍を除きつぎの17人である。

▽総務・郵政民営化 菅義偉▽法務 長勢甚遠▽外務 麻生太郎▽財務 尾身幸次▽文部科学 伊吹文明▽厚生労働 柳沢伯夫▽農林水産 松岡利勝▽経済産業 甘利明▽ 国土交通 冬柴鉄三▽環境 若林正俊▽ 官房・拉致 塩崎恭久▽国家公安 溝手顕正▽ 防衛 久間章生▽沖縄・北方 高市早苗▽ 金融・再チャレンジ 山本有二▽経済財政 大田弘子▽ 行政改革 佐田玄一郎

そこで、仮に菅が下村と同様に「河野談話」の内容を再検討する必要性に言及したとする。そうすると、塩崎が「河野官房長官談話を受け継いでいくことが政府の基本的な立場だ」とのべ、「政治家、菅さんの判断することだ」と語るだろう。次に、長勢が菅と同じように「河野談話」の再検討の必要性を説いたならば、再び塩崎は政府の基本的立場をのべ、政治家長勢が個人的に判断するだろうと語るのである。このようにして次々に、閣僚でもある政治家個人が「私的発言」を重ねていき、安倍と塩崎を除き全員が「河野談話」の内容を再検討する必要性に言及したとしても、安倍の見解からすれば、政府の見解は「河野官房長官談話を受け継いでいくことが政府の基本的な立場だ」ということになるのだ。

もっとも、安倍や、塩崎自身が「私的発言」を求められたらどのように語るのか、興味は尽きない。安倍の論理では、安倍や、塩崎が仮に「河野談話」の内容を再検討する必要性に言及した場合であっても-その場合は閣僚全員が「再検討」の必要性に言及したことになるが-それでも政府の基本的な立場はかわらないという、とてもおかしな結論になってしまう。以上が私のシミュレーションである。

首相をふくめて閣僚全員が政府公式見解と異なる「私的発言」をしても矛盾はないとするのが、いまの安倍政権の論理だ。このような詭弁をもってし、そしてこれで「内閣不統一はない」といってのける安倍政権にまったくあきれてしまう。内閣そのものが確信犯だとも考える。

トラックバックピープル・安倍晋三もよろしかったらご覧ください。

官房副長官・下村博文の「私的発言」

官房副長官・下村博文の発言が波紋をよんでいる。

官房副長官・下村博文の発言が波紋をよんでいる。問題とされているのは、従軍慰安婦問題で旧日本軍の関与を認めた「河野官房長官談話」の内容を再検討する必要性に言及した発言だ。

ことが発覚して下村は27日、衆院外務委員会での質問にこたえて、政治家下村博文としての発言だとのべ、官房副長官としての見解ではないとの考えを示した。

おかしな話である。政治家下村博文と副官房長官下村博文は同一人物ではないのか、まるで2人の人物がいるかのようである。だが、我われが確認したいのは、下村博文個人が、河野談話の見直しが必要だと考えているという事実である。それで十分だ。しかも、安倍が組閣する際にも取沙汰されたように下村は安倍のいわば腹心的存在といえる人物である。こんな人物が副官房長官にすわっていることを問うてみる必要がある。

下村個人にとって、「個人的政治家」を強調しなければならない機会があるとすれば、それは広くとってみても自民党内、あるいはせいぜい後援会の枠内であろう。それ以外の機会では、おそらく公人として、つまり官房副長官として下村は国民の前に出てくることが圧倒的に多いだろう。

下村の言い訳を先に記したが、下村はこのようにも言っている(読売新聞)。

| 公的立場と個人の立場を使い分けることの是非に関し、「過去の事例においても、(内閣の構成員による)個人的政治家としての発言はあり得たと理解している」と述べた。 |

これまでにも私たちはいくどとなくこの種の政治家の「私的発言」を経験している。検索をしてみると、こんな過去例がみつかった。そういえば、こんなこともあったと記憶がよみがえってくる。

扇千景の「私的発言」が問題になった。途中をすべて省略し、提出された質問書とそれにたいする政府の答弁書を全文、以下に示してみよう。

―――――――――――――――――――

平成十三年二月十九日提出 質問第二六号

国務大臣の私的発言に関する質問主意書

提出者 伴 野 豊

平成十二年九月六日、扇大臣(当時建設大臣・国土庁長官)が外国人記者クラブにおいて個人の意見として、「首都機能移転するより、移転に使うお金を東京に注ぎ込むことによって国際都市東京に相応しい都市整備を改めて考える時期に来ていると思う」という趣旨の発言をおこなった。それを受けて衆議院国会等の移転に関する特別委員会委員長から「国務大臣に公・私の区別はつけがたく、内外に誤解を与えることになった」という声明が出されるなど様々な反響があった。

平成五年中西啓介防衛庁長官(当時)が勉強会における憲法改正発言により衆議院予算委員会審議が空転し、その責任をとる形で長官を辞任した。この例だけではなく、私的な発言とことわりつつも、現職国務大臣が内閣の方針と違うことを言及したことの責により辞任する例も少なくない。

従って、次の事項について質問する。

1 国務大臣の国政に関する私的発言という概念はそもそも存在するのか。

2 国務大臣の私的発言というものがあるとすれば、具体的にはどのようなものか。

3 国務大臣の私的発言が政府の方針と異なった場合、国務大臣はその責を問われないのか。

4 扇大臣の当該発言はどのように解釈しているのか。また、閣内不一致としてその責は問われないのか。

右質問する。

―――――――――――――――――――

平成十三年三月二日受領 答弁第二六号

内閣衆質一五一第二六号 平成十三年三月二日

内閣総理大臣 森 喜 朗

衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員伴野豊君提出国務大臣の私的発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員伴野豊君提出国務大臣の私的発言に関する質問に対する答弁書

1から4までについて

政府としては、特にお尋ねのように「国務大臣の国政に関する私的発言」という概念を設け、その定義をしているわけではないが、国務大臣の地位にある者が国務大臣の地位を離れて一政治家あるいは政党の一員としての立場から見解を述べることは当然にあり得る。

このように国務大臣の地位にある者が一政治家あるいは政党の一員としての立場から見解を述べたとしても、国務大臣の立場において政府の方針に従うということである場合には、いわゆる閣内不一致の問題を生ずることはない。

お尋ねの扇大臣の発言は、個人の意見と断った上で行われたものであると承知しているところ、同大臣は国務大臣としては政府の方針に従うとしていることから、当該発言について閣内不一致の問題を生ずることはないと考える。

―――――――――――――――――――

あえて注釈の必要はないと思われる。今日の政府の答弁も基本的に当時の答弁書を引き継いでいる。安倍は下村発言について記者にとわれ、こう答えている。

| わたしも官房長官時代に議員の資格でいろんな意見を言った。議員個人の責任で言っているのだから、全く問題ない。 |

安倍が首相になって、わずかに1カ月経ったところである。この間に中川昭一と麻生太郎が北朝鮮核実験にふれて核保有についてのべ、今度はこの下村の発言である。不用意な発言だとはいいきれない、こう私は考えている。まさに、閣僚や首相を補佐する立場にある「個人的政治家」の一連の発言は、公人であることを逆手にとった発言だと思う。公人とは、公権力の行使にかかわり、なおかつ社会的に大きな影響力のある人物(ウィキペディア)だとすれば、彼らこそがそのことをいちばん知る立場にあるからである。

トラックバックピープル・安倍晋三もよろしかったらご覧ください。

教育基本法改悪阻止で野党が結束

教育基本法改悪法案をめぐる国会での攻防は30日から委員会審議が開始される。予断は許さない。政府与党は、別エントリーでふれたようにすでに50時間の審議をやったので、採決にもちこみたいという考えだ。

日本弁護士会の見解が指摘するように、①教育基本法は、憲法に密接に関連する教育法体系の根本理念を定める法律、②教育基本法の名宛人は、憲法と同様、国家、③憲法と同様、教育基本法の改正には、特に慎重でなければならない-の3つの点にてらしても、軽々に「出口」を見出そうとする自民・公明の態度は認められない。

民主党、共産党、社民党、国民新党の野党4党は26日、幹事長・書記局長会談を開き、政府が提出している教育基本法改悪法案について、今国会での成立阻止のために結束して取り組むことで一致した。このことを大いに歓迎したい。

このほか会談で一致した点は以下のとおり。

◇麻生外相ら政府・与党から相次ぐ「核武装発言」は許されない◇前国会から問題となっている「格差社会」、官製談合、日銀・福井総裁にからむ投資問題など内政課題での追及に力を合わせる◇沖縄県知事選で糸数けいこ氏の勝利のために力を尽くす

共同通信は以下のように伝えている(こちら→教基法成立阻止で一致 野党、対決姿勢強める)。

| 民主、共産、社民、国民新各党は26日午後、国会内で幹事長・書記局長会談を開き、政府が最重要法案と位置付ける教育基本法改正案の成立を阻止し、11月19日投開票の沖縄県知事選で野党統一候補の勝利を目指して共闘する方針を確認した。4党は衆院統一補選で2勝した与党が強気の国会運営に出ることを警戒、対決姿勢を強める構えだ。 民主党の鳩山由紀夫幹事長は会談後の記者会見で、政府の教育基本法改正案について「安倍政権の教育再生会議設置やいじめ問題などの新しい状況を踏まえれば、拙速に議論を進めるべきではない。4党とも反対だ」と述べた。 |

院内での一致点での共闘を前進させるべきだ。同時に、院外での共闘と多様な国民の運動で国会を包囲することが、教育基本法改悪を阻止しうる最低の条件となっている。各政党や衆院教育基本法特別委員会委員など国会へのはたらきかけだけでなく、各地の改悪反対集会にも出よう。

トラックバックピープル・安倍晋三もよろしかったらご覧ください。

教育基本法改悪急ぐ政府・与党

教育基本法が審議入りした。

安倍晋三首相が23日、最優先するよう自民党・二階俊博国対委員長に指示した教育基本法改悪法案。政府・与党は「共謀罪」法案の先送りを決めて、文科省も「推進本部」で協議するなど改悪への態勢づくりを急いでいる。

衆院教育基本法特別委員会・理事懇談会では、すでに通常国会で50時間近く審議をおこなっているとして、与党は「出口」、つまり法案の採決を考えながら審議を再開したいとのべている。

法案を提出した内閣は小泉内閣だったし、担当の文科相も交代し、特別委員会の構成もかわっている。だから審議は最初からやりなおすことが必要だろう。なにしろ、教育基本法は教育の憲法的な存在と考えることができる。慎重な審議が求められるのはいうまでもない。

日本弁護士連合会は、「日弁連が取り組む重要課題」として共謀罪法案などとともに、以下のとおり教育基本法改正案に反対している。日弁連の見解を以下に示す。

◆教育基本法改正案 このままでは反対です

◇教育基本法改正問題に対する日弁連の考え

日本弁護士連合会では、教育基本法改正問題について継続して議論・検討に当たっており、2006年9月15日には「教育基本法改正法案についての意見」を発表しました。

そのポイントは以下の通りです。

教育基本法改正法案についての意見ポイント(PDF形式・13KB)

◇現行教育基本法の立憲主義的性格

・教育基本法は、憲法に密接に関連する教育法体系の根本理念を定める法律です。

・加えて、教育基本法の名宛人は、憲法と同様、国家です。

・憲法と同様、教育基本法の改正には、特に慎重でなければなりません。

◇現行法10条「改正」の問題

・現行法10条は、国家による教育内容への介入を抑制するための大切な歯止めです。

・改正法案16条への「改正」は、「法律の留保」にしか過ぎず、歯止めにはなりません。

(注)「法律の留保」という言葉は、「権利・自由を制限するには法律によらなければならない」ということを意味するとともに、「法律によればどのようにでも制限できる」ということをも意味する場合に用いられます。

・教育振興基本計画(改正法案17条)は、計画の達成度評価や予算配分などを通して、教育に対する国家的介入を促進する恐れがあります。

・個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきことを求める憲法の下において、このような歯止めをなくする「改正」は許されません。

◇精神的自由が侵される危険

・「教育の目標」(改正法案2条)として定められた「徳目」は、多様で多義的なものです。本来、一義的には決められません。

・しかし、改正法案の下では、これらが、一義的に決められて、子どもたちに植え付けられることが懸念されます。

・現行法10条の「改正」によって、その懸念は一層大きくなり、教育振興基本計画(改正法案17条)は、更にその危険を高めるものです。

| 当連合会は、 提案されている内容で、このまま教育基本法を改正することには、強く反対します。 衆参両院に「教育基本法調査会」を設置し、同調査会のもとで、教育基本法の改正 の要否をも含めた十分かつ慎重な調査と討議を行うことを求めます。 |

トラックバックピープル・安倍晋三もよろしかったらご覧ください。

国民投票法案、教育基本法が審議入り

憲法改正の手続きを定める国民投票法案が本日26日、審議入りする。

衆院憲法調査特別委員会・理事懇談会で24日、先の通常国会で与党と民主党がそれぞれ提出し継続審議となっていたもの。民主党は、与党が提案した小委員会を設置してテーマごとに審議する方式にも同意。自民党は小委員会設置で審議を促進したいもよう。

民主党の合意の一方で、共産党が反対、社民党は態度を保留しており、26日の理事懇談会で再度協議する。

一方、朝日新聞によれば、衆院教育基本法特別委員会は25日、審議を再開し、継続審議になっている政府提出の教育基本法改正案と、民主党提出の「日本国教育基本法案」の趣旨説明を改めて行った。実質審議は30日から始まる。

趣旨説明で、伊吹文科相は政府案について、教育の目標を「公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する」「我が国と郷土を愛する」などの態度を養うことと位置づけている点を述べた。

続いて民主党の高井美穂氏が同党案について「日本を愛する心の涵養(かんよう)」「宗教的感性の涵養」などと政府案にない文言を盛り込んでいることや、普通教育の最終責任が国にあるが、運営は地域が主体的に行うとしていることなどを強調した。

与党は、先の通常国会ですでに延べ50時間弱の審議をしていることから、数回の質疑を経て採決に持ちこみたい考えだが、野党は慎重審議を求めている。

◆教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会「あんころ」が意見広告をよびかけています。

10月29日には、教育基本法改悪反対の意見広告を全国紙に掲載する予定です。

まだ費用が不足しています。是非、ご協力をお願いします。詳しくは、こちらへ。

*教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会は、「教育基本法改悪反対」で一致した人でできた、超党派のゆるやかなネットワークです。 2004年4月24日に、大内裕和さん、小森陽一さん、高橋哲哉さん、三宅晶子さんの4人の呼びかけで発足しました

◆「教育基本法に関する特別委員会」では、与党は、早々にこの委員会審議を終えて、11月上旬の衆議院本会議の採決を目指しています。

それをくいとめるために、皆さんの声を特別委員に届けてください。事務所への手書きのファックスの方が効果的です。

全国連絡会で、連絡先入りの特別委員名簿(随時委員が入れ替わっています。)を作成しました。ご活用ください。

また、昨年の9月11日の衆議院選挙の際に、全国連絡会が行ったアンケートの結果を再掲します。議員要請の際の参考にしてください。こちら。

国会内外の取り組みへの参加、協力をお願いします。

トラックバックピープル・安倍晋三もよろしかったらご覧ください。

格差社会の一面 -4 貧困の現実に直面する「階級社会」

格差社会といわれる日本の社会。どんな現象にいま我われが直面しているのかについて弊ブログではふれてきた。弊ブログのこのような魂胆にたいして、いくつか丁寧なコメントを頂戴した。

そのなかで、かつての地方の生活格差をとらえたコメントを頂戴した。田舎育ちの私だが、それでも予想をはるかに超える内容だった。ご本人の了解をえたので紹介したい。

――――――――――――――――

格差社会の固定化は今に始まったことではありません。

田舎では、戦前よりずっと昔からおきていたことのひとつです。

私の家は田舎にあるので、理由としてあげますが、昔の農家は農業の働き手を増やすため子沢山でなくてはという理由がありました。

でも、国からの援助などひとつもありませんでした。

いつまでたっても、暮らし向きが豊かになることはない、むしろ酷くなるばかりでした。

だから、田舎では口べらしのために、子供がある時期にきたら丁稚奉公に出される仕組みがあったわけです。

酷い場合、女衒がくる家もありました。

実際、うちの祖母の実家は農家をしてましたが、貧困のため祖母を買うために女衒が来ました。

間一髪、親戚の反対で、別の奉公に出されましたが。

貧困のため、祖母は学校に行けず、勉強する機会を与えられませんでした。

そのため、今も文盲です。

それと、父の兄弟が10人近くいます。

代々、農家をしていたこともあり、どうしても子沢山にならざるおえなかったためです。

父も、暮らしのために義務教育を受けたくても受けられないような時もあり、貧乏に喘ぎ泣かされました。

そのせいか、父は、可愛がってた末の妹を家族の反対を押し切り高校に行かせました。

そして、自らの家族が貧困から脱出するために、欲しかった三人目の子供をあきらめました。

社会格差の固定化は、地方から始まってると私は思います。

そして根が深く、今現在いる高齢者のおかれた子供時代の制度や文化から見ていかないと見えない問題のような気がします。

今、格差社会が騒がれ始めているのは、東京でおき始めたからではないでしょうか?

こういう問題が、東京に住む人たちの生活が深刻になってわかるというのは、あまりにも遅すぎると思います。

社会格差は少子化にも拍車をかけているだけでなく経済にも影響してくるでしょう。

もっと多面的に見れば、政府の無為無策が原因なんだと私は思います。

――――――――――――――――

コメントしていただいた方が私より年長なのかどうか、それを知る由はない。だが、記された世界は、田舎で育った私の知らない世界であって、実に生々しいものである。戦前からの封建的な土地所有制の名残りも残していたのであろう農村部での生活のありさまは胸を打つ。

いまの日本は、これと同様ではないかもしれないが、また形の違いこそあれ、格差の実態が国中に蔓延し、貧困に苦しむ人びとがどこにでもいるという現実にたちすくんでいるのではないだろうか。さしずめかつてのこのような農村部での階級的な格差が、別の言葉でいえばかつての田舎での生活間格差が普遍化していく過程にいま、日本があるように考えるのだ。

こんななか学問の世界では、格差がいちじるしく広がっている実態をとらえて新しい視角から分析がなされている。

橋本健二が『階級社会-現代日本の格差を問う』で、現実をもとにして労働者階級と資本家階級、旧中間階級、新中間階級の3つの階級の間の格差の広がりを説いている(*)。分かりやすくいえば、さまざまな要素のなかで階級間格差がそのウエイトが高くなっていると説明するのだ。すでに日本が「小さな政府」であることは別エントリーでのべたが、橋本は格差の是正のために賃金政策や社会保障制度の拡充をあげている。いわば「小さな政府」とは相対する立場からの打開策である。

安倍政権には発足時から小泉政治の継承という課題が課せられている。そして現に「教育再生」論議などに端的にみられるように、「小さな政府」をめざしてかじがとられている。「小さな政府」論はおのずと一方での防衛・治安の強化と結びつくだろう。

当面は、国のかじとりをめぐって、どのような政府をめざしていくのか、沖縄県知事選やいっせい地方選、参院選でじっくり考え、「小さな政府」論にも審判をくだす必要がある。

(*)橋本は、つぎの4区分をもとに検討している。①資本家階級-経営者・役員・自営業者・家族従業者で従業員規模5人以上、②旧中間階級-同5人未満、③新中間階級-被雇用者で専門・管理・事務職、④労働者階級-被雇用者で③以外。

■blogランキングに仲間入り。あなたのクリックが励みになります。もっとガンバレの声を右記バナーのワンクリックで。⇒

格差社会の一面 -3 階層が固定化する

2つの衆院補選は自民党の勝利に終わった。この2つの当選者はいずれも世襲議員である。

弊ブログでは「格差社会のなかの『政治家の息子とプロ野球選手の息子』」で「階層の固定化」について考えた。世襲とは、まさに橘木俊詔がいう「階層の固定化」の一現象にほかならない。橘木はプロ野球選手の息子と比較して、政治家の世襲のもたらしかねない問題にも言及していて興味深い(『格差社会-何が問題か』)。

あらためて取り上げると、それは

| 野球選手の場合と同じく、親が優秀な政治家であっても、子どもが優秀な政治家とは限りません。にもかかわらず、野球選手と違って、わかりやすい形でその能力を判断することは難しいのです。したがって、プロ野球選手の息子の場合のように、自然と淘汰されるということはありません。 |

ということだった。私の感想は、別エントリーに示しているので参照していただければありがたい。

そこで、橘木が『日本の経済格差』を著して以降、今日ではどこでも格差問題が話題にのぼるようになった。小泉「構造改革」のなかで格差の拡大と不平等の実態が明らかにされると、小泉はそれを打ち消しに回った。曰く「格差の拡大は見かけだけ」。つまり格差の拡大とよばれるものは高齢化にともなう「見かけ」上のことであるというものだ。それに橘木も反論しているが、高齢者の貧困が存在しているのは事実であり、それを実証し小泉らの主張に反論を加えたのだった。橘木は、高齢者だけでなく、ニートやフリーターなどの若者、生活保護世帯の増加、貯蓄ゼロの世帯の増加などをあげて、貧困の現実を明らかにしたのだ。

それだけではない。話をもう一度、元にもどす。階層の固定化という問題である。

格差が固定化されるとどうなるか。固定化されてしまうとなると、格差という言葉はもはやふさわしくない。それを橘木は「階層の固定化」と表現したのだ。ようするに、親の格差がその子どもまで引き継がれていく、そのことが固定化されると、たとえば教育はどうなるか。何人かの人からこの点に関するコメントをいただいたが、関心の強さがうかがえるように思う。

1つの例だが、教育の機会の平等を考えてみると、親の所得によって本人の望む教育が受けられるか、受けられないのかが決定されてしまうという問題が現に存在する。義務教育を終え、高校へ進学し、あるいは大学などへ進学する際、親の所得という要素が影響することが論じられている。

たまたま昨日23日、東京大学の小林雅之がこの問題を論じていた(日本経済新聞23日付「家庭の所得格差 進学に影落とす」)。小林らの調査によれば、

| 高等教育全体(大学・短大・専門学校)への進学率をみる限り、所得1000万円超の高所得層(男72.5%、女87.6%)と、400万円以下の低所得層(男62.4%、女69.0%)の間に差は小さい。だが高等教育機関別にみると大きな格差が浮かび上がる。 私立大学進学者は、高所得層では48.1%、女69.7%もいるのに対し、低所得層では男31.2%、女20.8%にとどまる。対照的に短大・専門学校進学者は、中低所得層ほど高い傾向にある。国公立大学進学率に関しては、男女とも所得階層間に大きな差はみられない。 |

というのだ。

そして、日本の進学格差が米国などと比較しはるかに小さい要因の1つに、子どものために教育費を負担している家計の存在をあげている。つまり自分の娯楽や生活を犠牲にして教育費を捻出している「子供のためにむりする、けなげな家計」の存在が、低所得層でも大学進学を可能にしているという。

小林はつぎのように指摘している。

| 所得格差が事実だとすれば、進学率にも様々な影響を与えるはずだ。「無理する家計」のムリもいずれ、きかなくなるかもしれない。さらなる所得格差の拡大が、大学進学の格差もより拡大し、その結果、子世代の所得格差がいっそう拡大するという悪循環が起こるかもしれない。 |

格差の拡大は、このような形で階層を固定化する。

トラックバックピープル・安倍晋三もよろしかったらご覧ください。

格差社会の一面 -2 非正規雇用はなぜ増えるか

リストラや解雇はいまや高年齢の労働者だけのものではなくなってしまった。「明日から来なくていいよ」と、クビを切られた若者は意外と多い。それだけではなく、たくさん残業しているのに残業代をもらわない青年労働者や、就職はしたものの入ってみると労働条件がちがっていたりと、自分の働く条件にかかわって泣いている若者はけっこう多いのだ。ルール無視のいまの社会もあいまって若年層をとりまく雇用環境の一端を垣間見ることができる。

それに加えて、格差社会とあわせて非正規雇用問題がさまざま、取り上げられるようになった。

非正規雇用は、とくに青年労働者のなかでふえているという。ふえるのはなぜだろうか。働いていても生活が困難な層をあらわすワーキングプアという言葉もよくマスメディアに登場することになったけれど、そのワ-キングプアを構成している主な部分が非正規雇用労働者である。

話をすすめるために、非正規雇用がふえた要因をみてみる。

橘木俊詔はその著書『格差社会-何が問題なのか』のなかで、非正規雇用がふえた要因として以下の4つの点をあげている。

・低賃金で雇用することが可能

・社会保険料の事業主負担分の削減が可能

・解雇が比較的容易

・フレキシブルな雇用形態が可能

非正規雇用を思い浮かべると、以上の4つの点は多くの人がなるほどとうなずけるものばかりだろう。雇用する上で、低賃金、保険料などの負担が少なくても済む、解雇も簡単、どうにでも使える、こんなことが可能ならば、企業の利益追求にとってこれほどうまい話はない。このように非正規雇用労働者を雇う背景として不景気を橘木はあげているが、一言でいってしまえば、これらの点は労働コストを削減することがそのねらいだといえるだろう。

◆80年代以降、不況が失業率を高め、結果として格差が拡大し、所得分配の不平等がすすむということになった。いま日本は景気が回復基調にあるといわれている。メディアでは、それをいざなぎ景気と比較して論じているところもあるようだ。いざなぎ景気時に労働者個人の所得も大幅にあがってきたのだが、いま景気回復をうんぬんされても、むしろ所得低下あるいは横ばいの現実のなかでは、庶民にとってそれを実感できないのが正直なところではないだろうか。景気の回復も大企業や一部の業種など部分的に限られているという問題がある。地方や中小企業が景気回復を実感できるのにはほど遠いのではないだろうか。

それなら景気が回復しているのであれば、格差は縮小されるのだろうか。非正規雇用から正規雇用に転換させる条件が果たしてひろがるのだろうか。

だが、こう推測されるのではないか。いったん低賃金、保険料などの負担減、解雇も簡単、どうにでも使える、など味をしめた企業がこれを止めるとは考えにくいのである。

企業は非正規雇用を拡大していくなかで、そのメリットを十分に身につけてきたのだ。費用削減をなしとげたものを、みすみす手放すことはない。非正規雇用労働者はそのまま温存されると考えたい。さらに、熟練度などを企業は考慮するだろうから、フリーターとよばれる人たちが正規雇用になる可能性は少ないと思われるのだ。

したがって、景気回復にむかえば、今後、正規雇用がふえるとただちに期待することはできない。

正規雇用者の数は1990年半ばまでゆるやかな増加をたどった。そののちは減少している。一方の非正規雇用者は95年に1000万人を超え、05年には1600万人にのぼっている。05年、雇用者数のほぼ3人に1人は非正規雇用者というほどである。

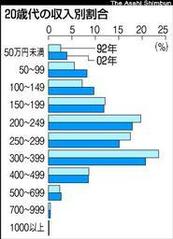

総務省「労働経済白書」によれば、職をもつ20代のうち、年収が150万円に満たない層は92年から02年までの10年間で15.3%から21.8%にふえている(経済労働白書)。一方で、500万円以上の収入層も2.9%から3.2%に増え、格差が広がっている。朝日新聞掲載の図表を下記に示した。

それによれば、男性正規雇用者が40代後半に年収700万円弱まで増えるのにたいして、フリーターは30代で頭打ちになる。50代前半でも200万円にもみたない。女性では、30代でピークとなり120万円程度で頭打ちだ。

◆景気回復にむかえば、今後、正規雇用がふえるとただちに期待することはできないとのべたが、非正規雇用労働者は能力開発も思うようにできない。先にあげた橘木もいうようにフルタイムで働けない人のなかには自ら非正規雇用を望む人もいるだろうが、しかし9割近い人が正規雇用を望むと答えているというデータもあるように、多くは正規雇用を切実に望んでいる。

こうしたフリーターをはじめ非正規雇用労働者は、いまでこそ若年層に多いが、今後を少し考えると、深刻な問題につきあたる。親と同居している若年のフリーターが10年、20年の歳月をへたとき、自ら高年齢の非正規雇用者になるだけでなく、親と同居しながら、彼らの収入では親の介護など到底考えられない社会的課題がそこに浮かび上がる。

そこで、いま一度、UFJリサーチ&コンサルティングの調査を引用する。

非正規雇用労働者が正規雇用労働者になれないことによって、どれだけの社会的影響があるのかを分析している。それによれば、税収は1兆4000億円、社会保険料が1兆9000億円、可処分所得は5兆8000億円減少する。その結果、GDP(国内総生産)成長率は1.2%押し下げられるというのだ。

逆にいえば、これは企業がどれだけ潤うのかということを示していると考えることができる。

低賃金で、企業負担が少なくて済み、解雇も簡単で、どうにでも扱うことのできる非正規雇用労働者が、企業の高い利益の一端を支えている状況がみえてくる。

FONT color=#ff3333 size=2>■blogランキングに仲間入り。あなたのクリックが励みになります。もっとガンバレの声を右記バナーのワンクリックで。⇒

- トラックバックピープル・安倍晋三もよろしかったらご覧ください。

- AbEndフォーラムもあわせてご覧ください。

南北非核化宣言順守を表明 -金正日が唐国務委員に

中国の唐家☆国務委員が金正日と会談した際の内容が小出しに報道されている。

伝えられるところによれば、金正日は「南北非核化共同宣言」順守の立場を表明したという。

「南北非核化共同宣言」は、核兵器の試験、製造、生産、授受、貯蔵、配備、使用をしないことを盛り込んだもの(以下に全文)で、1991年の南北代表者協議で仮調印、翌年2月の第6回首相会談で発効された。この中では、核再処理施設とウラン濃縮施設を保有しないことも約束されている。

1992年1月には、北朝鮮はこの宣言にもとづいてIAEA(国際原子力機関)とのIAEA保障措置協定にも調印した。

しかし、2002年に北朝鮮は核開発否定発言を翻して高濃縮ウラン施設の建設などの核兵器開発を継続していることを認めている。

以下、共同通信を引用。

北朝鮮の金正日総書記が19日に中国の唐家☆国務委員と会談した際の発言として中国政府が日本に説明した内容が21日、分かった。金総書記は父・故金日成主席の「遺訓」との表現で1992年発効の南北非核化共同宣言順守の立場を表明。核問題をめぐる6カ国協議復帰は明言せずに「米国の出方を注視する」と述べ、復帰条件として米国の「金融制裁」解除を要求した。日中関係筋が明らかにした。

この発言に関し中国政府は、現時点で北朝鮮には核実験を再び実施する意思はない、との受け止め方を6カ国協議関係国に説明した。しかし再核実験に関する金総書記の具体的発言の連絡はなく、日米両政府は「北朝鮮の基本的立場は変わっていない」(日本政府筋)などとして、発言の真意や北朝鮮の今後の動向を慎重に見極める構えだ。

日中関係筋によると、金総書記は唐氏に「朝鮮半島の非核化を目標とすることは金日成主席の遺訓である」と言明、南北非核化共同宣言を順守する立場を表明した。

(注)☆は王ヘンに旋

――――――――――――――――

南北の非核化に関する共同宣言

南と北は朝鮮半島を非核化することにより核戦争の脅威を除去しわが国の平和と平和統一に有利な条件と環境を作りアジアと世界の平和と安全に貢献するために次のように宣言する。

1.南と北は核兵器の実験、製造、生産、受け入れ、保有、貯蔵、配備、使用をしない。

2.南と北は核エネルギーを平和目的にのみ使用する。

3.南と北は核再処理施設とウラニウム濃縮施設を保有しない。

4.南と北は朝鮮半島の非核化を検証するために相手側が選定し双方が合意する対象について南北核統制共同委員会が規定する手続きと方法により査察を実施する。

5.南と北はこの共同宣言の履行のために共同宣言が発効した後一ヶ月以内に南北核統制共同委員会を構成・運営する。

6.この共同宣言は南と北がそれぞれ発効に必要な手続きを経てその正本を交換した日から効力を発する。

1992年1月20日

南北高位級会談南側首席代表 大韓民国国務総理 鄭元植

北南高位級会談北側代表団団長 朝鮮民主主義人民共和国政務院総理 延亭黙

格差社会の一面 -相対的貧困層比率

先進国のなかで貧困層の割合が2番目に高い。これは、日本のことである。

OECD(経済協力開発機構)が7月20日に発表した「対日経済審査報告書」はこう明らかにしたのだ。2000年の数字(最新)だ。

可処分所得の広がりを分析した結果、平均値と比較して所得が半分未満の「相対的貧困層」の割合が加盟30カ国のうち2番目だったという。1番目はアメリカだ。

すでに、この報告書についてはshigeto2004さんが「OECDが懸念する『格差拡大』」で詳しくのべられているので、ぜひそちらもご覧いただきたい。

上位の5カ国は以下のとおり(カッコ内の数字は相対的貧困層の割合)。

| 国名 | 比率 |

|---|---|

| アメリカ | 13.7(%) |

| 日本 | 13.5 |

| アイルランド | 11.9 |

| イタリア | 11.5 |

| カナダ | 10.3 |

日本が2番目に高かった理由として、景気低迷で正社員が減少する一方で、賃金が低く抑えられたパートなど非正社員が増えていることを、報告書はあげている(下記に関連部分を掲載)。

また、報告書はつぎのようにも指摘している。

| 貧困を固定化しないためにも、所得が低い世帯の子どもが質の高い教育を受けられるようにすることが重要 |

その上で①非正社員への社会保険の適用拡大、②低所得世帯への財政支援の強化などを提言している。

報告書のいう「貧困の固定化」とは、別エントリーでとりあげた橘木が指摘する「階層の固定化」とほとんど同義語だといえるだろう。橘木は著書『格差社会-何が問題なのか』で「政治家の息子とプロ野球選手の息子」という面白い比較の上で、階層の固定化を説いたのであった。親の所得や階層、職業などが子どもの教育水準などに影響を与え、やがて子どもは階層や職業がそれによって決定づけられるという現象がいま日本に広がっている。

格差を広げ、不平等をつづけていくと、結局は、親の階層を子どもが引き継いでいかねばならないという階層の固定化に向かっていくのである。低所得世帯は経済的にも社会的にもフレキシブルでない。そのため、社会的なしくみのなかで排除され、階層も固定化されていく。

報告書の13.5%という日本の相対的貧困層比率は、働く現役世代を対象にしているが、全世代をふくめると15.3%にはね上がる。

格差拡大が階層の固定化、さらに貧困の固定化に向かっていくとふれたが、この数字は小泉政権誕生前の数字であることに注目する必要があるだろう。小泉「構造改革」でさらに格差は拡大した。そして、安倍もまた、それを継承することをのべている。つまり、推測されることは、現状はもっと悪化しており、今後さらに悪化するということである。

―――――――――――――――

どうすれば不平等や貧困の拡大を反転できるか? (OECD 対日経済審査報告書 2006 年版)

税制改革においては、近年、生産年齢人口においてより拡大している所得格差への影響も考慮すべきである。実際に、ジニ係数は、1980 年代半ば以降大幅に上昇し、OECD 平均をやや上回るまでに上昇し、日本の相対的貧困率は今やOECD 諸国で最も高い部類に属する。人口高齢化は、賃金のばらつきが比較的大きい50~65 歳の労働力の割合を高めるため、格差拡大の一因となっている。しかし、主な要因は労働市場における二極化の拡大にあると考えられる。10 年前には全労働者の19%だった非正規労働者の割合は、30%以上に増加した。パートタイム労働者の時間当たり賃金は平均してフルタイム労働者の40%にすぎない。この格差は、生産性の差で説明するには大きすぎると考えられる。

非正規労働者の増加は部分的には景気循環要因で説明されるが、非正規労働者から正規労働者になった者の割合が低いことを考慮すれば、労働市場の二極化が固定化するリスクがある。所得格差や貧困の拡大を反転させる重要なひとつの鍵は、労働市場の二極化の緩和である。これには、正規労働者に対する雇用保護を緩和するなど、企業の非正規労働者雇用のインセンティブを低下させる包括的なアプローチが必要とされる。また、臨時雇用者に対する社会保障の対象範囲を拡大し、非正規労働者の雇用見通しを改善することが重要である。

トラックバックピープル・安倍晋三もよろしかったらご覧ください。

国民投票法案の質疑入りを自民提案

共謀罪強行採決の動きを、多くのブロガーのみなさんが紹介されている。

衆院憲法調査特別委員会では、改憲手続き法案(国民投票法案・与党案、民主党案)をめぐり今後の日程が協議された。これは、平和志向法律屋「DANZO」さんも紹介されているが、次の記事が目にとまったので紹介したい。

衆院憲法調査特別委員会では、自民党の保岡興治が①法案の26日からの質疑入り②テーマごとに議論を進める小委員会の開催―を提案したという。(しんぶん赤旗20日付)

船田元はまた、手続き法案について「法案の中身はほとんど一致している。一致しない部分も今後の話し合いで十分一致が可能な状況だ」とのべている。また、衆院通過、参議院での審議を急ぐよう語ったそうだ。

自民党のこうした動きは、たとえば以下の、野党の党内事情をふまえたものでもあるように思う。

安倍・小沢の党首討論は盛り上がりを欠き、評判は芳しくなかった。

討論のなかで、小沢一郎は「日本有事を想定した法律を一般的な制裁行為にするのは無理だ」と民主党の立場を主張。民主党幹部の会談でも「核実験を行うだけでは周辺事態ではない」という内容で一致していたという(日経新聞)。

ところが、前代表の前原誠司らが19日、会合を開き、その中で「周辺事態と認定できる」と政府が検討している周辺事態法の適用を肯定する意見が相次いだ。外交・安全保障では意見が分かれ、足並みがそろわない民主党だが、その弱点がはっきりでてきた。

朝日新聞によれば、鳩山由紀夫はすでに、北朝鮮が2回目の核実験を実施した場合について、「周辺事態」の認定を容認することもあり得るとの認識を示している。以下、朝日から引用。

| 鳩山氏は「北朝鮮が(国連安保理の制裁決議を)『宣戦布告だ』という言い方をし、さらに核実験を行った場合はレベルが変わったとみることができる。1回目の状況とは違う」と語った。鳩山氏は17日の小沢代表らとの協議では現状について「周辺事態とは言えない」と結論づけていた。 |

野党の、たとえば民主党の上のような党内の足並みもみすえ、この機に乗じて、悪法を一気に通そうという思考が自民党にはたらいてもおかしくはない。民主党は野党として踏ん張れるかどうかが問われることになりそうだ。

自民党への要請とともに、野党への激励と要請が不可欠だ。

トラックバックピープル・安倍晋三もよろしかったらご覧ください。

| « 前ページ |