2018/05/07(月曜日) 晴れ後曇り

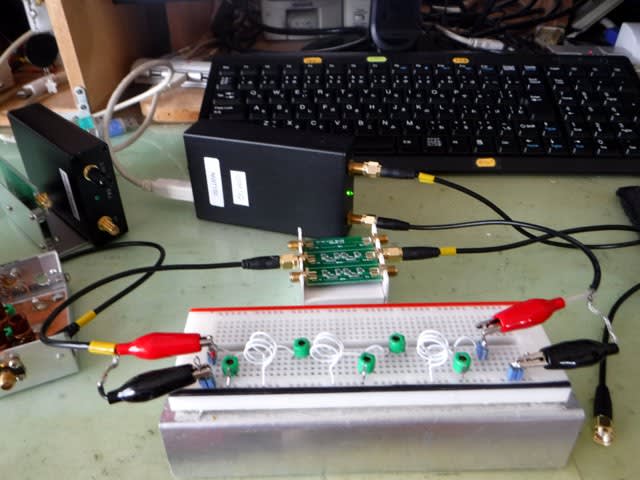

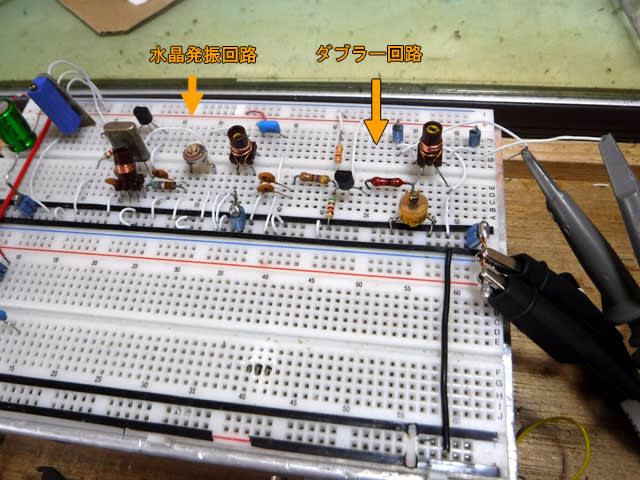

SDRドングルで短波放送を受信してみようと、受信した短波帯の電波をVHF帯に持ち上げる

コンバータを工作しようと思っている。

SDRドングルは地デジ用のワンセグチューナーなので短波放送のような低い周波数は受信できない。

そこでコンバーターでSDRドングルが受信できる周波数に変換しようというわけだ。

変換する周波数の元になる周波数は100MHzとかキッチリしたものがいい。

変換後に出てくる周波数の本当の周波数を確認しやすいからね。

それに元になる周波数は安定でなくてはならない。

周波数がフラフラと変動するようでは短波放送を受信しずらい。

安定な周波数を発振するとなると水晶発振にしなくてはならない。

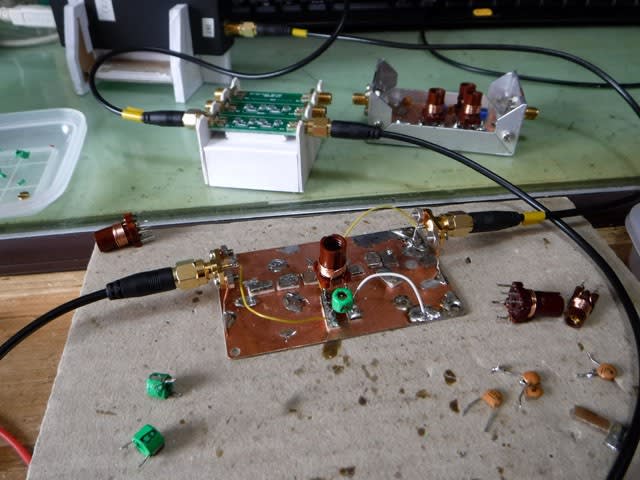

100MHzを発振する水晶発振子を買ってくればいいのだが、「手持ちのジャンク品で作る」という

趣旨に反する。(ジャンク品が無い場合はしかたがないので購入するけど・・・)

ジャンク箱をかき回したら10MHzの水晶発振子がみつかった。

これをオーバートーン発振とダブラーで100MHzを作り出す。

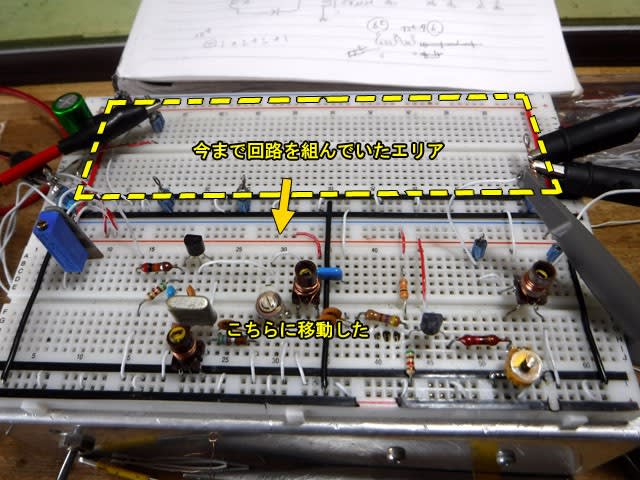

とこんな具合に今日まで悪戦苦闘してきた、というわけです。

(以上、前置きです。 「いじょう」を漢字変換したら「異常」とでてきた。

やってることが確かに異常ですからね。)

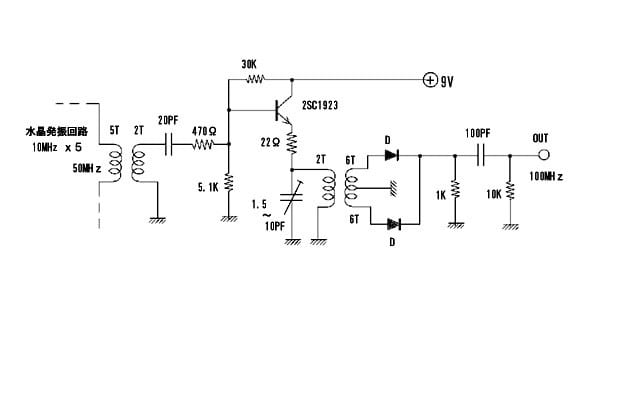

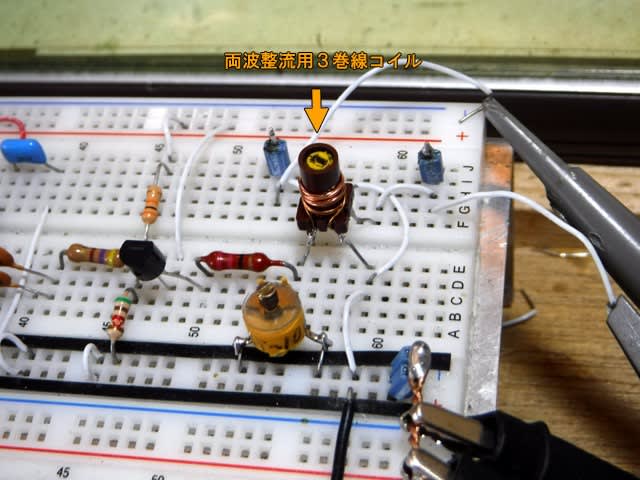

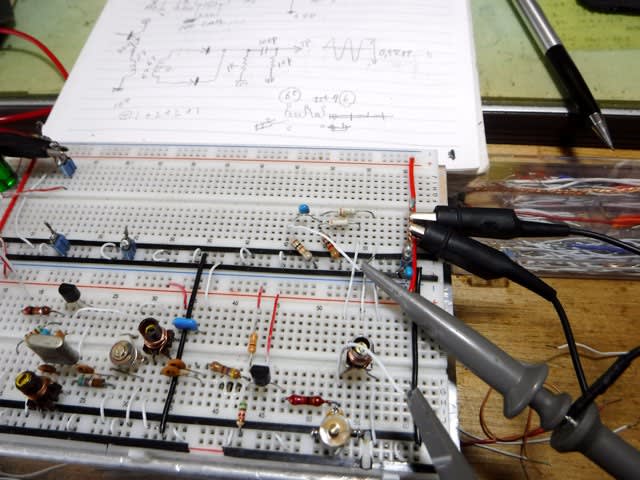

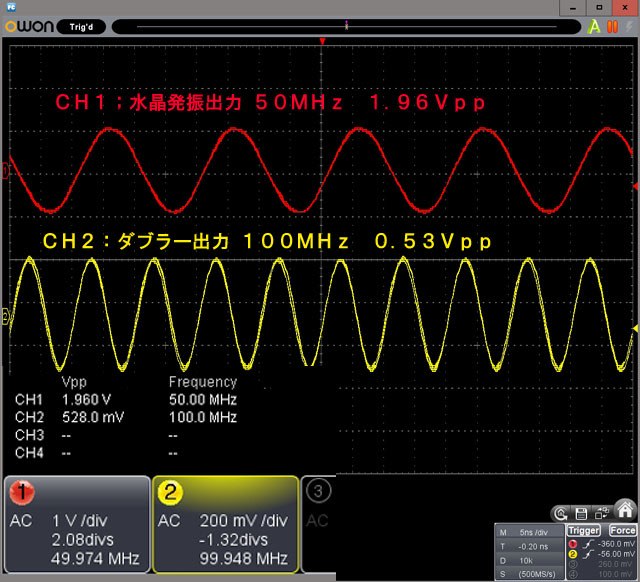

10MHz水晶振動子を5次オーバートーン発振させ(今まで「5倍・・」と言っていたが正式には

「5次・・」というらしい。)それをダブラーで2倍して100MHzを得た。

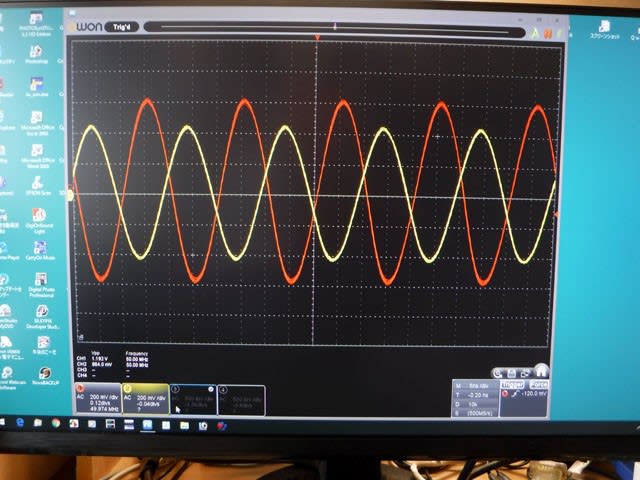

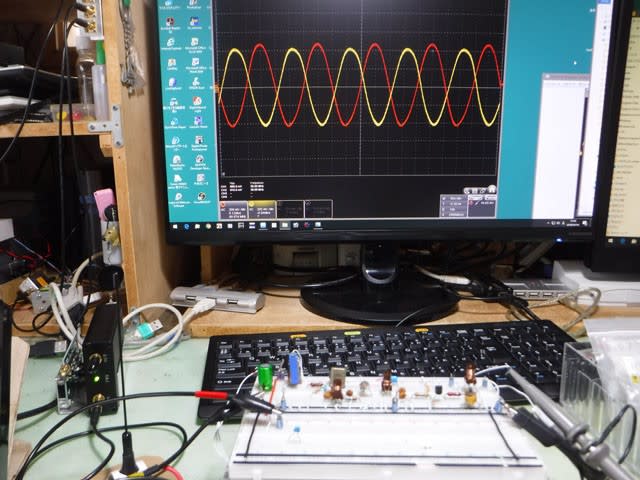

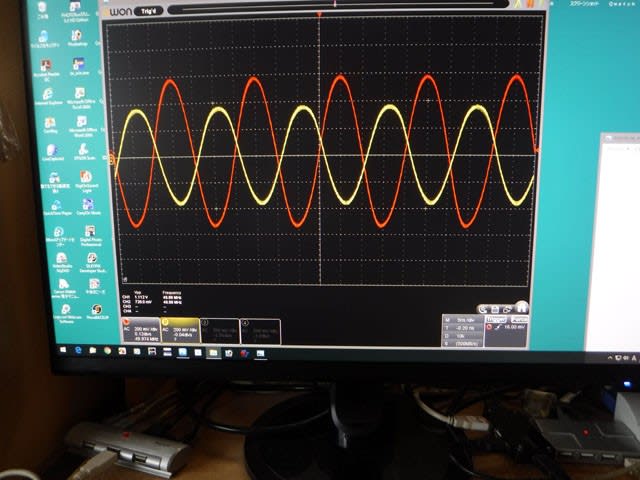

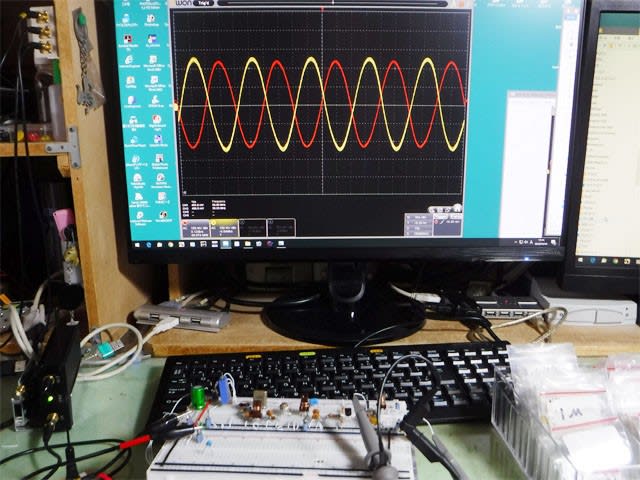

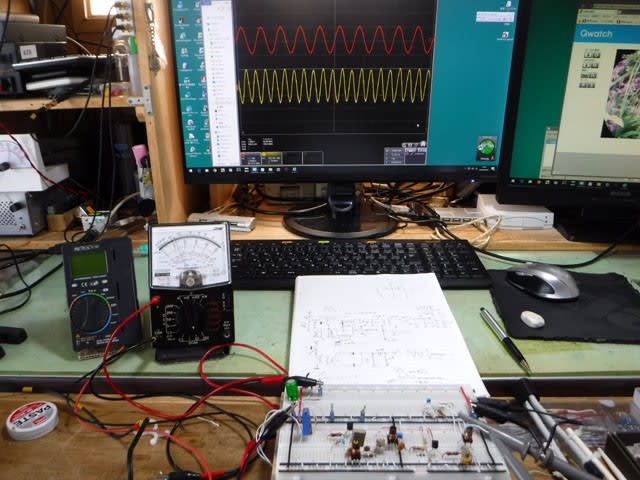

オシロスコープの波形観測ではちゃーんと100MHzを表示しているからこれでOK・・・かと

思ったらそれだけではダメらしい。 「きれいな100MHz」じゃないとだめなんだそうな・・・・

なるほど・・・「汚い100MHz」では受信した短波放送の信号があちこちで現れてきて何が何だか

分からなくなるそうだ。

それじゃーきれいか、汚いかを最近手に入れた簡易スペアナを使って調べてみよう。

(実習生はこういう波形を見るのが大好きです・・・・・)

発振回路が放射する電波(100MHz)を小さなアンテナで受信して簡易スペアナに入力した。

35MHz~1GHzの間をスイープしてみたグラフです。

先日、逓倍回路で2倍にしたときのグラフ(下の画像)と比べるときれいな感じですが・・・・・

逓倍回路で2倍にして得た100MHzのスペクトラム。

出力が大きいのかもしれない。

ダブラーで2倍にした信号の出力は弱い感じだ。

受信アンテナを回路に接近させてみた。

アンテナを接近させて得たスペクトラム。

表示されるスペクトラムは増えたが、それでも逓倍方式に比べると穏やかな感じだ。

ダブラーで2倍にした100MHzは出力が弱いのかもしれない。

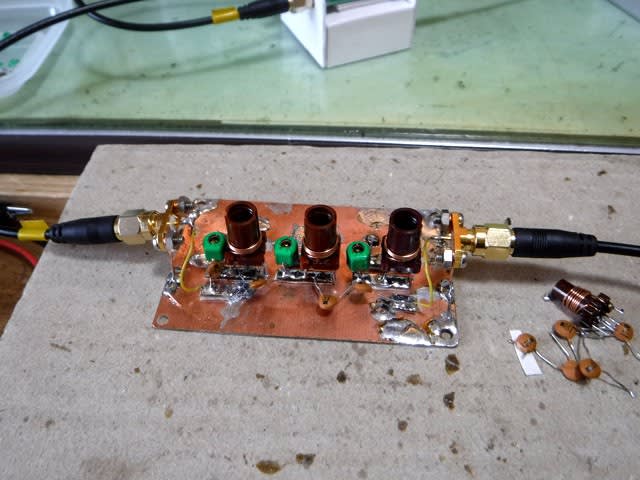

簡易スペアナの入力を直接に接続することにした。

ダブラーの出力を-6dB(1/2倍)のATTをかませて接続コードでスペアナに入力した。

そのときの35MHz~1GHzをスイープしたスペクトラム。

更に35MHz~300MHzとスイープ範囲を狭めた時のスペクトラム。

やっぱりいろいろな周波数のスペクトラムが表示されている。

ダブラー方式で得た100MHzは逓倍方式で得た100MHzより穏やかな感じだ。

それでも50MHz付近や150MHz、200MHz、250MHz、300MHzに

大きな信号が出ている。(スプリアスっていうのかな?)

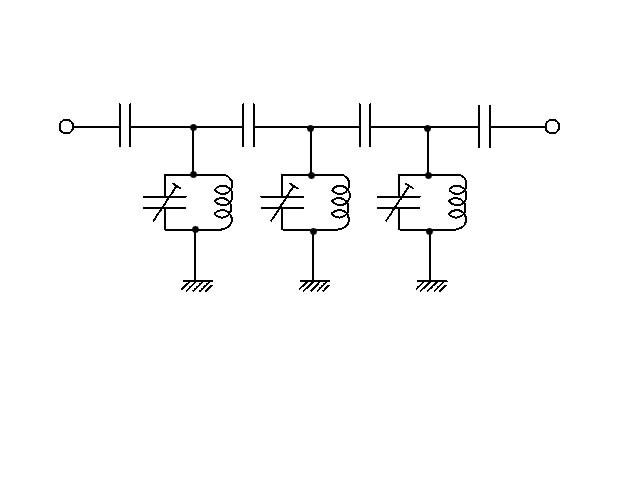

試しに手持ちのバンドパスフィルターを入れてみた。

35MHz~1GHzをスイープしたときのスペクトラム。

100MHzに一本だけが立っている。 これは良いぞ・・・・・・

35MHz~300MHzをスイープしたときのスペクトラム。

50MHzに余分なスペクトラムがある。

BPFの特性はこんな感じです。

BPFの特性では50MHzも150MHzも通過帯域内にある。

だから50MHzに信号が現れるのはわかるが、150MHzの信号は消えている。 なぜだろう?

何だかわからないけど50MHzさえ消せれば「きれいな100MHz」になれるかもしれない。

フィルター工作をガンバローっと・・・・・