2016年11月16日(水)、神護寺(高尾、たかお)→西明寺(槙尾、まきのお)→高山寺(栂尾、とがのお)の「三尾」紅葉めぐり

高山寺の境内図と歴史

指月橋から20分くらいで、高山寺入口が見えてきます。周山街道の左脇から坂道を登って行く。落ち葉の散乱するなか、ゆるやかな山道を登る。参道の雰囲気はありませんが、この道が高山寺への表参道なのです。現在では、バス停に近い裏参道が”表”になっていますが。「世界文化遺産」の碑もある。平成6年(1994)、高山寺だけが「古都京都の文化財」として世界遺産に登録されたのです。

指月橋から20分くらいで、高山寺入口が見えてきます。周山街道の左脇から坂道を登って行く。落ち葉の散乱するなか、ゆるやかな山道を登る。参道の雰囲気はありませんが、この道が高山寺への表参道なのです。現在では、バス停に近い裏参道が”表”になっていますが。「世界文化遺産」の碑もある。平成6年(1994)、高山寺だけが「古都京都の文化財」として世界遺産に登録されたのです。表参道を進んで行くと入山受付小屋がある。ここで入山料:500円支払う。8時半~17時、無休。

通常は無料で境内に入れるそうですが、紅葉の季節になると表参道、裏参道共に参道の途中に小屋が設けら、入山料を徴収される。

高山寺境内略図(受付でのパンフより)

寺伝によれば、宝亀5年(774)光仁天皇の勅願によって華厳宗寺院「神願寺都賀尾坊(しんがんじとがのおぼう)」と称し開創されたのが始まりとされる。弘仁5年(814)には「栂尾十無尽院」に改称。深い山中の山寺で、隠棲修行の場所であったらしい。

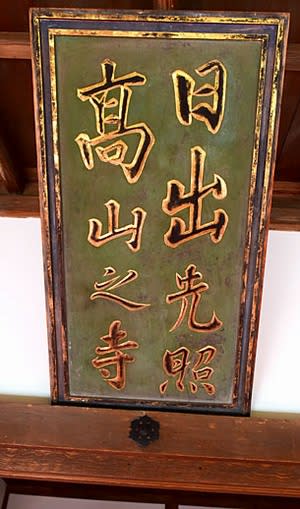

荒廃していたが、神護寺の文覚の弟子であった明恵(1173-1232)が入り、建永元年(1206)後鳥羽上皇から「日出先照高山之寺」の額を下賜された。これにより寺名を「高山寺」と改称した。これが実質上の高山寺の開基とされる。

その後、藤原氏から厚い保護を受け栄えたが、室町時代の戦乱で石水院以外の伽藍を焼失する。江戸時代に入って復興が進められ、現在のような姿に再建されたのは寛永13年(1636)になってから。

平成6年(1994)年世界文化遺産(古都京都の文化財)に登録された。

石水院(国宝、鎌倉時代)

受付所から真っ直ぐ進む参道は「金堂道」と呼ばれ金堂へ達する。右に折れる道は国宝・石水院へ行く。まず石水院から訪れることに。

「石水院」は明恵上人が後鳥羽上皇から学問所としてら賜った建物で、「五所堂」とも呼ばれた。13世紀前半鎌倉前期の建築で、明恵上人時代の唯一の遺構といわれている。明恵の住房だったとも、経蔵だったとも伝わる。

創建以来、何度も移築と改造を繰り返されてきた。現在の石水院は、明治22年(1889)に金堂横から移築されたもの。

こうして変遷多い石水院だが、国宝に指定され続けているのは、明恵上人の時代唯一の遺構であることと、鎌倉時代の初期における寝殿造の特徴を残していることによる。

先ほど受付で入山料500円徴収されたが、石水院に入るには、さらに800円の拝観料が必要である。ネットで数年前のデータでは600円だったのだが・・・。入山料は紅葉時期だけだが、石水院の拝観料は通年です。

履物を脱ぎ客殿に上がる。左に畳に間を見ながら、渡り廊下をでつながっている石水院へ。廊下の先では、一人の女性が座り込み、しばらく動かないまま室内を見入っていました。

渡り廊下の先が石水院の西面で正面にあたる「廂(ひさし)の間」です。この「廂の間」は立ち入ることが出来ず、外側の廊下を通ることに。板敷きの間で、壁のようなものは無く、菱格子戸と吊り上げられている蔀戸(しとみど)によって開放的になっている。

「廂の間」の中央に「善財童子(ぜんざいどうじ)」の小さな木像がぽつんと置かれている。陰影を落とす薄暗い板敷きと、愛くるしい小像のポーズとが何ともいえない絵を作り出しています。開け放たれた蔀戸からみえる遠景の紅葉も良い。何時までも見とれていたいシーンです。

善財童子は「華厳経」という経典に出てくる求法の旅をした童子で、菩薩行の理想者として描かれている。 インドの裕福な家に生まれたが、仏教に目覚め文殊菩薩の導きによって旅に出る。53人のさまざまな人々(善知識)を訪ね歩き、知恵や経験を学びました。そして修行を積み、最後に普賢菩薩の元で悟りを開いた、と伝えられています。

こうした善財童子を明恵上人は敬愛し、住房に善財五十五善知識の絵を掛け、善財童子の木像を置いていたという。あの徳川家康も、善財童子の話に感銘し、江戸から京都までの宿駅を五十三と定めたという(東海道五十三次)。ホンマかいな?

ここに置かれている善財童子像は、西村虚空氏(1915~2002)が 石水院に過ごしながら彫った一木造りの像。西村虚空氏は、熊本県出身の彫刻家、画家ですが、尺八の世界でも有名な方です。

高山寺で紅葉の楽しめるのは、開山堂とこの石水院周辺だけです。ここ以外は杉林に囲まれ、鬱蒼とした山中という風景。石水院拝観料:800円は、仏像の拝観と錯覚しそうですが、仏像はありません。紅葉の拝観料です(紅葉がなくても拝観料とられますが・・・)。ですから800円分紅葉を鑑賞することになる。他の人に迷惑かからない程度に、足を投げ出し寝転んで鑑賞します。ただ神護寺、西明寺の素晴らしい紅葉を見てきた後だけに、それほど・・・。

右のガラスケースには鳥獣人物戯画の二~四巻の縮小版を展示している。

南縁の奥の間には、幾つか展示物が置かれている。欄間には「日出先照高山之寺(ひいいでて まずてらす こうざんのてら)」の扁額が掛っています。これは後鳥羽上皇(1180-1239)自筆と伝えられ、寺名の起源となったものです。「華厳経」に由来し、「日が昇って、真っ先に照らされるのは高い山だ」という意味で、そのように光り輝く寺院であれとの意が込められているそうです。

この南縁の室内に入った所にガラスケース入りで、高山寺を代表する宝物・鳥獣人物戯画が展示されている。もちろん模写品です。国宝で教科書にも載り、誰でも名前だけは知っている。オリジナルは、甲・丙巻が東京国立博物館に、乙・丁巻が京都国立博物館に寄託保管されている。現在(10/4~11/20)は九州国立博物館で、”九州初上陸”と銘うって特別展が開かれている。

「鳥獣人物戯画」は甲乙丙丁の4巻からなる墨絵で彩色はない。甲巻、乙巻は平安時代後期(12世紀後半)、丙丁巻は鎌倉時代(13世紀)の制作と推定されている。昔、学校で鳥羽僧正作と習ったが、現在では4巻それぞれ作者は異なり、作者未詳のようです。

高山寺(茶園、開山堂、金堂)

石水院とは参道を挟んで反対側に、日本最古の茶園といわれる茶畑があります。竹柵で囲われ、入口に「日本最古之茶園」の石柱が建つ。

石水院とは参道を挟んで反対側に、日本最古の茶園といわれる茶畑があります。竹柵で囲われ、入口に「日本最古之茶園」の石柱が建つ。ここが我が国のお茶の発祥地。鎌倉時代初期、臨済宗の開祖として知られる栄西(1141-1215)は、留学していた中国の南宋より茶の種と茶を抹茶にして飲む喫茶手法を日本へ持ち帰った。明恵上人はその栄西より茶の種を分けてもらい、それを高山寺の境内に植えて茶園を開いた。山内で植え育てたところ、修行の妨げとなる眠りを覚ます効果があるので衆僧にすすめたという。当初は薬、覚醒用に利用されたが、その後、宇治へ伝わり、そして日本各地へと広まっていった。

現在この茶園は宇治の篤志家により管理され、5月中旬に茶摘みが行われ、毎年11月8日には新茶が明恵上人廟前に献上されるそうです。

参道を少し登ると、右手に紅葉に覆われた開山堂が見える。前はちょったした広場になっており、ここも紅葉が美しい。

開山堂は、明恵上人が晩年を過ごし、入寂した禅堂院(禅河庵)の跡地に立つ。建物は室町時代に兵火をうけて焼失し、江戸時代の享保年間(1716-1736)に再建されたもの。明恵上人坐像(重要文化財、鎌倉時代、木造彩色)が安置されている。開山堂裏の、石段を登った小高い所に明恵上人御廟があります。

明恵(みょうえ、1173-1232)上人は、高山寺の中興の祖であり、実質的な開基とされる。紀州有田郡吉原(現在の和歌山県有田川町)の生まれ。8歳で両親を亡くした孤児となり、1181年9歳で生家を離れ、母方の叔父に当たる神護寺の僧・上覚のもとで仏門に入った。東大寺や建仁寺で学んだ後、建永元年(1206)34歳の時に後鳥羽上皇から栂尾の地を与えられ、また寺名のもとになった「日出先照高山之寺」の額を下賜された。これにより寺名を「高山寺」と改称した。これが実質上の高山寺の開基とされている。

境内で最も奥の、鬱蒼とした杉木立の中に金堂が建てられている。一重入母屋造、銅板葺で、本尊「釈迦如来像」が安置されている。元々はここには本堂があったが、室町時代に焼失してしまう。現在の金堂は、寛永11年(1634年)に御室仁和寺から古御堂を移築したたものである。

金堂右手100m位の所に、以前の石水院の跡が残されています。

サァ、帰ろう

金堂からそのまま真っ直ぐ下れば表参道ですが、帰りは裏参道へ降りてみます。石水院のすぐ横に細道があり、栂ノ尾バス停へ降りる近道になっている。かなりの急坂で、下りるとすぐ目の前が栂ノ尾バス停です。バスでやって来て、この坂を登ってお参りされる人もおられるので、途中に入山料徴収小屋も建てられ、「裏参道」と呼ばれています。最近ではバスやマイカーで来られる人のほうが多く、表裏が逆転しているようだ。紅葉の見ごたえは裏が断然です。

金堂からそのまま真っ直ぐ下れば表参道ですが、帰りは裏参道へ降りてみます。石水院のすぐ横に細道があり、栂ノ尾バス停へ降りる近道になっている。かなりの急坂で、下りるとすぐ目の前が栂ノ尾バス停です。バスでやって来て、この坂を登ってお参りされる人もおられるので、途中に入山料徴収小屋も建てられ、「裏参道」と呼ばれています。最近ではバスやマイカーで来られる人のほうが多く、表裏が逆転しているようだ。紅葉の見ごたえは裏が断然です。

栂ノ尾バス停。バスから降りると、すぐ目の前が高山寺の裏参道。表参道の方は距離も長く、紅葉もありません。裏参道を利用する人のほうが断然多い。裏表が逆転しています。ただ裏参道は急坂ですよ。

高山寺前の栂ノ尾バス停から帰りのバスに乗ってもよかったのだが、高雄バス停の坂道の紅葉を見たかったので神護寺まで引き返すことにした。30分くらいで神護寺前の高雄橋に着く。高雄バス停へ登る階段がある。七曲の坂道を登って行きます。この坂道を降りてくる人も多い。バス停や駐車場があるからです。

見下ろしても、見上げても紅葉一色。普通に歩いて5分程度の坂道ですが、この景観ですので3倍ほどかかりました。バス停には多くの人が並んで待っている。紅葉シーズンですが、30分に1本位しかありません。ですからかなり混みます。14時20分発のJRバスで四条大宮へ。四条大宮まで40分ほど。阪急電車で大阪へ。16時日本橋着。紅葉を満喫できた一日でした。

古文書「阿不幾乃山陵記」(あふきのさんりょうき、重要文化財)について

高山寺に残されていた「阿不幾乃山陵記」についてチョットばかり興味があった。

古文書「阿不幾乃山陵記」を知るには、まず天武・持統天皇御夫婦のお墓について説明しなければならない。天武天皇は土葬で、持統天皇は天皇として初めて火葬され、御夫婦そろって同じ「大内陵(おおうちのみささぎ)」(日本書紀、「延喜式」では「檜隈(ひのくま)大内陵」)に合葬されたと伝わる。問題はその「大内陵」がどこかです。有力地が二つあり、江戸時代から論争されてきた。一つが明日香村にある野口王墓古墳、もう一つが近鉄吉野線の岡寺駅前にある見瀬丸山古墳。両者のどちらが、天武・持統合葬陵であるかは、以降明治時代まで混乱が続いた。

見瀬丸山古墳は、奈良県では最も大きく全国でも六番目の大きさを誇る全長318mの前方後円墳。内部の横穴式石室に巨大な家形石棺が二つ納められていた。また幕末の著名な山陵家である蒲生君平や北浦定政などが主張したことから、幕末から明治の初めにかけて、見瀬丸山古墳が天武・持統天皇の合葬墓で、野口王墓古墳は文武天皇陵とされてきた。

この天武・持統天皇陵は、鎌倉時代の文暦2年(1235)に大規模な盗掘にあい、多数の副葬品が奪われたことが知られていた。当時、京の都でも大騒ぎになったという。「新古今和歌集」の選者・藤原定家も日記「明月記」の中に、人づてに聞いた話として「持統天皇の遺骨を納めていた骨蔵器が銀製であったため、盗賊がこれを墓の外へ持ち出し、持統天皇の遺骨を路上に捨てて銀製骨蔵器だけを持ち去った」と記している。その後、盗掘者は逮捕され京の街を市中引き回しにされたという。

明治13年(1880)、ここ高山寺で「阿不幾乃山陵記」(あふきのさんりょうき)という古文書が見つかった。これは上記の盗掘事件後、勅使(鎌倉幕府の役人か、あるいは天皇の勅使が)が派遣され実地検分した時の記録です。「阿不幾」は「青木」と同音で、野口王墓古墳が昔から「青木御陵」と伝承されていたことからくる。この古文書は、高山寺の僧・定真(じょうしん)が書き残したもの。明恵上人亡き後、直弟子たちがそれぞれ塔頭を持って高山寺を守ってきた。その中の一人が方便智院の定真です。この方便智院に保存されていたそうです。

陵墓内の石室・棺の大きさ・形状・配置などが寸法入りで詳しく記されている。金銅製の棺台の上に置かれた漆塗り木棺と、金銅製の外容器に銀製の骨臓器があったと記される。このことから前者が天武天皇で、後者が火葬された持統天皇のものだと断定された。

明治政府は翌明治14年2月、天皇陵の変更を行い、野口王墓古墳を天武・持統合葬陵である「檜隈大内陵」として正式に治定し、塚穴古墳(高松塚古墳のすぐ南)を文武天皇陵に治定し直した。なお、治定からはずされた見瀬丸山古墳は、今なお後円部の一部を陵墓参考地として宮内庁の管理下においている。

現在、天皇陵古墳は宮内庁の「静安と尊厳を維持」の方針によって、研究者の調査どころか立ち入りさえ認められていない。ほとんどの古代天皇陵は謎のままで、被葬者さえ確定されていない。そうしたなか野口王墓古墳は、「阿不幾乃山陵記」によって天皇陵内部の詳細な様子が判明している唯一の天皇陵で、唯一被葬者が確定できる古墳だそうです。

このような貴重な歴史資料だが、高山寺を訪れ、何も得られなかった。案内にもパンフレットにも載っていない。ところが九州で開催されている「特別展 鳥獣人物戯画」のパンフレットが置かれていた。現在(10/4~11/20)九州国立博物館で、”九州初上陸”と銘うって「鳥獣人物戯画」の特別展が開かれているのです。その出品目録の中に

●「阿不幾乃山陵記 (作者)定真筆 1巻 鎌倉時代 13世紀 (所蔵)千葉・国立歴史民俗博物館」

とあった。そこで「千葉県の文化遺産」をネットで調べると

●「9221 阿不幾乃山陵記(方便智院本) 古文書 鎌倉 国立歴史民俗博物館」とあります。

国の文化財データのサイトにも載っており

●「所在地:国立歴史民俗博物館 千葉県佐倉市城内町117、所有者名:大学共同利用機関法人人間文化研究機構」となっている。

何らかの事情で高山寺を離れ、関東に流れてしまっています。昭和39年(1964)、国の重要文化財指定を受ける。

詳しくはホームページを

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます