★2024年4月5日(金曜日) 南禅寺を出て、哲学の道へ向かいます。

哲学の道 1(熊野若王子神社(にゃくおうじじんじゃ))

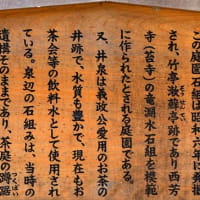

南禅寺を出て、これから哲学の道へ向かいます。南禅寺境内を北側に抜けると、一車線の車道が通っている。「鹿ケ谷通(ししがだにどおり)」と呼ばれ、哲学の道に沿って銀閣寺まで続いています。珍しく車道に山門がかかっている。南禅寺境内図を見れば、この辺りも境内になっているので、南禅寺の門でしょうね。

南禅寺を出て、これから哲学の道へ向かいます。南禅寺境内を北側に抜けると、一車線の車道が通っている。「鹿ケ谷通(ししがだにどおり)」と呼ばれ、哲学の道に沿って銀閣寺まで続いています。珍しく車道に山門がかかっている。南禅寺境内図を見れば、この辺りも境内になっているので、南禅寺の門でしょうね。奥に見える白い建物は、明治元年創立で浄土宗系の私立男子校「東山中学校・高等学校」。スポーツで有名で、岡島秀樹(プロ野球:巨人)、鎌田大地(サッカー)、髙橋藍(バレーボール)など著名スポーツ選手を輩出する。甲子園で雄姿を見たい。

しばらく行くと右手に「もみじの永観堂」と賞賛される堂宇が見えてくる。正式寺名は「禅林寺」だが、中興の祖とされる第七世永観律師(1033-1111)の時に大きく発展したので、現在でも「永観堂」と呼ばれています。ここの紅葉は文句なしに京都一だ(ココを参照)

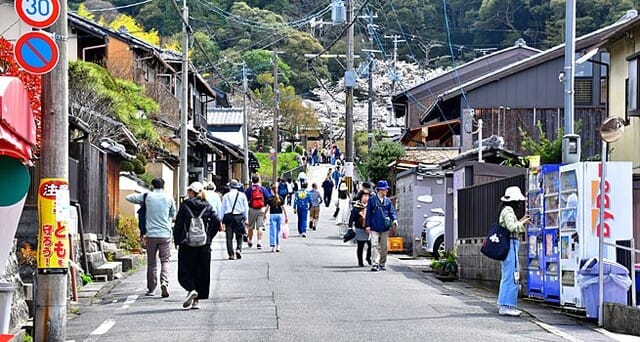

永観堂から少し行くと、右へ入る道の角に一本の樹木と標識があり、哲学の道へはここを入って行く。目印や標識が無くても、人の流れに身を任せて行けばよい。ほとんどの人が哲学の道へ行く人、来る人なのだから。300mほどの緩やかな坂道で、両側には洒落たお店が並ぶ。

坂を登りきると、哲学の道の最初の橋「若王子橋(にゃくおうじばし)」があり、ここが哲学の道の南側のスタート地点になる。橋を渡った先が熊野若王子神社なので寄ってみます。

熊野若王子神社(にゃくおうじじんじゃ)は、熊野信仰に厚く、生涯34回も熊野詣をした後白河法皇が、永暦元年(1160)に熊野権現を勧請し禅林寺(永観堂)の鎮守社としたことに始まる。

京都には「京都三熊野」といわれる神社があり、それぞれ新熊野神社は熊野本宮大社、熊野神社は熊野速玉大社、熊野若王子神社は熊野那智大社というように熊野三山に対応している。上皇をはじめ修験者は熊野詣に出かける際、若王子神社に寄り背後にある滝(那智の滝を表している)で身を清めてから熊野へ出発したのです。

応仁の乱で荒廃したが、豊臣秀吉により再興され、江戸時代には修験道の本山で門跡寺院の聖護院に属した。明治時代になり神仏分離令より聖護院より離れ現在にいたる。

境内入口の階段脇に、樹齢400年で京都府で最も古い御神木の梛(ナギ)の木がある。倒木の恐れがあったため、平成29年(2017)に見てのとおりの姿にされてしまった。梛の木は、縦方向に多くの平行脈をもち、強靭で光沢がある。そのため、熊野詣などで苦難から守ってくれる縁起のよい植物とされた。神木として神社に植えられることがおく、熊野地方では神木とされていた。

右が、国常立神、伊佐那岐神、伊佐那美神、天照皇大神の四神を祀る本殿。社名「若王子神社」は、天照皇大神の別名「若一王子(にゃくいちおうじ)」にちなむものです。もともと本殿は、本宮、新宮、那智、若宮の四棟で構成されていたが、昭和54年(1979)に一社相殿の形にまとめられた。左は恵比須社。

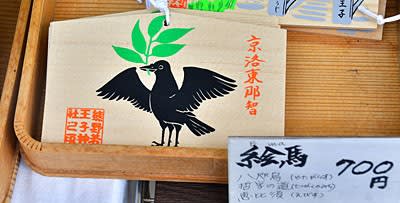

社務所に八咫烏の絵馬が販売されている。八咫烏(やたがらす)が梛の葉をくわえるマークはこの神社のシンボルだそうです。

境内の横に階段が設けられ、10分ほどかけて裏山へ登ると広場「桜花苑(おうかえん)」に出る。赤色に近い濃いピンク色の桜が咲き、数十本の桜木が乱立する。地面には絨毯のように花弁が敷き詰められている。もう満開を過ぎてしまったのでしょうか。

「陽光桜(ヨウコウザクラ)」の説明版が立っています。「戦前、愛媛県下で青年学校の教員となり、教え子たちを出征させた高岡正明さん(1909-2001)が、戦病死した教え子らの鎮魂と平和を願って作出した桜です。落命の地となったアジアなどの寒暖差の多様な気候に適応し、海外でも人目につく濃いピンクの一重咲き桜が三十年がかりで誕生。陽光の花には「美しい桜を見れば、人類は争う気にならない」との期待・・・」と書かれています。

階段の横をさらに奥へ行くと、熊野御幸の際に身を浄めたとされる「千手の滝」があるのだが、時間と体力を考えパス。さらに同志社創立者の新島襄と八重のお墓もあるという。

哲学の道 2(大豊神社)

熊野若王子神社前の若王子橋を哲学の道の南側のスタート地点とし、ここから北へ伸び、銀閣寺のある銀閣寺橋までの約1.5kmの遊歩道を「哲学の道」と呼んでいます。遊歩道に沿って約450本の桜が植えられ、もはや死語となりつつあるお堅い「哲学」の語とは対照的に、華やいだ雰囲気を醸し出している。

明治23年(1890)に琵琶湖疎水工事が完成した。その時、疎水は蹴上から分流され、南禅寺水路閣を通って北へ向かって流された。高野川をくぐり、さらには賀茂川へ続いているのです。この道は、疎水分線のの流れに沿って続く管理用道路として設置されたもので、芝生が植えられている程度の小径だったという。

明治時代、この近辺に多くの文人が移り住んでいたため「文人の道」と呼ばれていた。また京都大学にも近く、西田幾太郎(きたろう、1870-1945)、田辺元、河上肇などの学者が、思索を巡らせながら散策していたことから、「散策の道」「思索の道」「哲学の小径」とも呼ばれるようになっていった。

戦後、地元の方たちによって保存運動が進められた。そうした中で京都市により散策路として整備され、昭和47年(1972)に「哲学の道」が正式名称とされたのです。

「大豊橋」です。名前のとおり大豊神社へ通じている。

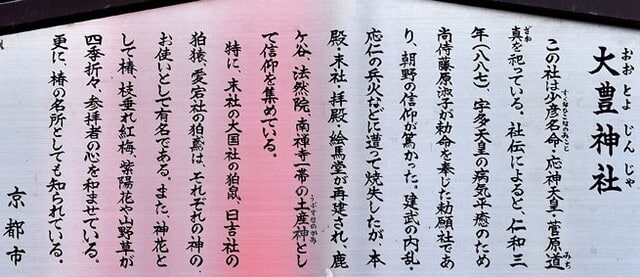

大豊神社(おおとよじんじゃ)の創建は、仁和3年(887)、宇多天皇の病気平癒のために尚侍藤原淑子が東山三十六峰の第十五峰目にある椿ヶ峰に、医薬の神である少彦名命を祀ったのが始まりである。また、宇多天皇の信任の厚かった菅原道真公も合祀されました。寛仁年間(1017 - 1021)に椿ヶ峰から現在地の鹿ケ谷へと遷され、後一条天皇から大豊大明神の神号を賜わり、以来この地域一帯の産土神として祀られている。南北朝の戦いや応仁の乱で焼失するが、その都度再建されました。

大豊神社公式サイト「京都哲学の道の「狛ねずみの社」として全国より多くの参拝者を迎える今日となりました。」

写真に見えている範囲が、神社境内のほぼ全て。正面が拝殿で、その後ろに本殿がある。背後の山が「椿ヶ峰」で、その名の通り、古くから椿の木が多く自生していた。神社も椿の名所として知られ、境内各所に椿が咲き誇っています。

写真右の椿の大木は、「大豊八重神楽」と命名された樹齢400年の銘木。本殿に覆いかぶさるように咲く枝垂れ桜は、円山公園の桜の3代目だそうです。

少彦名命、応神天皇、菅原道真を祀る本殿。医薬の祖とされている少彦名命にちなみ、社殿前には治病健康長寿・若返り・金運の象徴である「狛巳」が鎮座しています。私はヘビが大嫌いだが、紅白の椿で着飾ったこの巳は愛くるしくていい。

本殿右には、五穀豊穣、商売繁盛の稲荷社があります。稲荷神の使いがきつねなので、社の両脇に「狛きつね」が建つ。このキツネさんは額に椿を載せているが、右のキツネは咥えている。

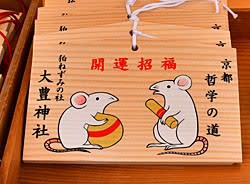

さらに右手に大国社。大国主命がネズミに助けられたという神話から、椿の髪飾りをした「狛ねずみ」が置かれている。右の狛ねずみは巻物を抱え、学問に御利益があり、左は水玉を抱え、子授け・安産に御利益があるという。「狛ねずみ」は全国でここしかなく、ねずみ年の正月にはメディアに取り上げられ、初詣客で長蛇の列になるそうです。

本殿左側には愛宕社と日吉社が一つ屋根の下に並ぶ。愛宕社は火伏せ(防火)の守護神を祀り「狛鳶(とび)」が、日吉社は本殿の北側鬼門除けで「狛猿」を置く。

大豊神社は動物に優しい神社です。

大豊神社から哲学の道に戻り、さらに北へ歩きます。

小径に、そして小川に覆いかぶさるように約400本の桜が並びます。ほとんどがソメイヨシノですが、八重桜、ヤマザクラも一部あるようです。右手には、雪柳も彩りをそえてくれている。

哲学の道の桜は「関雪桜(かんせつざくら)」と呼ばれています。これはこの道に桜が植えられるきっかけになったことからくる。

近くに居を構えていた神戸市生まれの日本画家・橋本関雪(1883-1945)は、長年活動の場を与えてくれた京都市に報いたいと妻・よねに相談した。よね夫人は桜を植えてはどうかと発案、その結果大正10年(1921)に京都市に300本の桜の苗木を寄贈したのです。それがこの小径沿いに植えられ、桜並木となった。当初の木が老い果てると順次植え替えられ、現在の景観となっていったのです。

哲学の道に沿って流れる川には、大小30ほどの橋が架けられています。幅が狭く、テスリもない簡素な橋が多く、川向うのお店、住居へのために設けられたもののようです。名前の付いたしっかりとした橋は3分の1くらいでしょうか。これら大小の橋は哲学の道の良いアクセントになっている。歩を止め橋で一服し、桜を見上げ、そして川面を見下ろすと、そこにもまた桜が咲いています。橋は、桜と小川を撮る格好の場所となっているのです。

ホームページもどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます