その登場によって、戦場の様相を劇的に変化させた武器があった。

またその武器がもたらした変化は前線のことだけではなく、

戦争そのものの形態をも変えてしまうものだった。

今では各国にあるのが普通だが、かつてそれほどの大きな衝撃をもたらした武器。

今日は機関銃についての歴史。

機関銃・マシンガンとは言うまでもなく、トリガーを引き続ければ弾丸が発射され続ける自動火器である。

今では自動火器にも色々細分化された種別があり、機関銃という名称は具体的には据え置きで使われる重機を指すことが多いが、

本来の意味的に連射できる銃器全般を機関銃というなら、広義的には今の歩兵が持つ主力装備のアサルトライフルも全て機関銃の一種である。

機関銃が猛威をふるい、真にその威力が世界中に認識されたのは

ちょうど100年前にあたる1914年の第一次世界大戦だが、

構想自体は火縄銃が登場したルネッサンス期から既にあった。

火縄銃が出現し始めたのが1400年代、

まだ歩兵の主力となる性能を持つには至らず、

日本の戦国時代を見ても火力部隊の一種にすぎない。

それから少し進化したマスケット銃は、

特に19世紀にもなると槍や剣に代わる主力武器として、

今のように大半の歩兵が銃を持つようになる。

しかしそれでも、火縄銃もマスケット銃も装填時間に問題があった。

先進的なマスケット銃ですら1分に1発というのが常識的な発射速度であった。

そんな時代なら誰もが考える、もしも弾丸を連射できたらすごい武器になるんじゃないか?

つまり機関銃を実用化しようという構想はそれこそ1400年代から1800年代までずっとあったのだ。

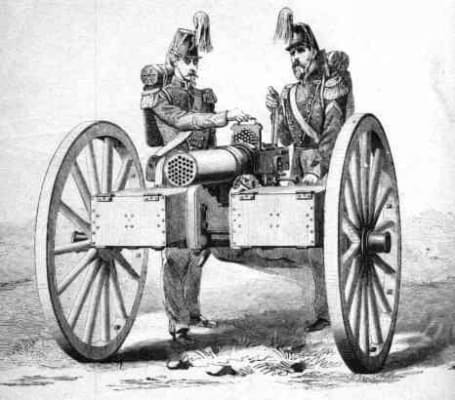

ミトラィユーズ

そして年月は進み1870年、ドイツの大元となるプロイセン王国とフランスが衝突した戦争が起こった。

この普仏戦争に於いてフランス軍は初期の機関銃を実戦投入した。

ミトラィユーズというこの機関銃は、簡単に言えばマスケット銃を束にしたようなものである。

弾丸を先込めしておいた筒をひとまとめにし、ハンドルを回すとそれらが順番に発射される。

最初期の機関銃といっても良い。

想像の上では従来のマスケット銃よりも斉射で圧倒でき、強力な兵器に思えたが、

結論から言うとミトラィユーズは実戦で成果を挙げなかった。

理由はいくつかある、まずミトラィユーズの運用が歩兵ではなく砲兵扱いとされたこと。

つまり大型で運搬に手間がかかる為に、砲兵扱いの火力支援武器とされたせいで、

銃弾で狙うには相手との距離が遠すぎることが多かったので効果を発揮できなかった。

そしてこの動作方法では、たくさんの銃弾を撃つ前にそれだけの銃弾を先込めしなければならない。

一度撃ち尽くした後は再装填にも手間がかかり、また装填時間は装填手の技量に大きく左右された。

結果として、ミトラィユーズの実戦経験は評価されず、そのおかげでヨーロッパでは機関銃そのものが

「想像ではいけるかと思ったがいざ実現したら大して役に立たなかった兵器」とされた。

この経験は後に尾を引くのだ。

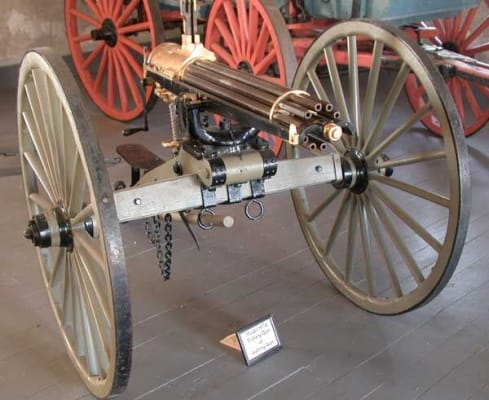

ガトリング砲

ヨーロッパでは機関銃への幻想が崩れる中、アメリカでは事情が違った。

1861年に発明家リチャード・ジョーダン・ガトリング氏が画期的な機関銃を発明。

束ねた砲身に装填は後装式、クランクを回せば砲身が回転し銃弾が次々と発射され続ける。

これは先込めの手間がないし、砲身数に関わらず、弾丸を用意してる分だけ発射し続ける。

つまりミトラィユーズよりも圧倒的に先進的であり、現代でも通じるこの兵器はガトリング砲と呼ばれる。

ガトリング砲は1861年のアメリカ南北戦争で猛威をふるった。

ガトリング砲に兵隊たちがなぎ倒されるので、それを補充する為に大動員をかけ、

また産業革命が起き始めていたので、ガトリング砲の量産体制も戦争に大きな影響を与えた。

中世然とした戦争から近代戦争へ、南北戦争は間違いなくその節目であった。

この戦訓から、アメリカでは機関銃が高く評価された。

ガトリング曰く「機関銃は鎌に代わる刈り取り機、縫い針に代わるミシンに匹敵する。」

1904年の日露戦争でも日本軍とロシア軍は機関銃を効果的に使い、

この新兵器は特に防衛戦に於いて、少兵力で大兵力の攻撃を退けることを実現できるものとした。

機関銃の威力は世界中に示された。

また1899年の第二次ボーア戦争でも、植民地イギリス軍は南アフリカに於いて機関銃の威力を実証した。

大勢で迫り来る現地民に対して植民地を守る少数のイギリス軍は機関銃の効果の高さを知った。

つまり、南北戦争や日露戦争やボーア戦争などで機関銃が威力を実証していたにも関わらず、

1914年に第一次世界大戦が勃発するまで、ヨーロッパ諸国は機関銃を軽視し続けた。

アメリカや日本など辺境での出来事などヨーロッパには適合しない。

先進諸国同士の戦争では条件が違うので機関銃は使い物にならない、という思想がまかり通っていた。

ボーア戦争当事国のイギリスですら、植民地軍から機関銃についての報告が上がってくると、

「辺境で土民連中との戦いで何がわかる、諸君がフランスやドイツなどと戦う本物の戦争を知っていると?」

と本土を守る軍人がまるで無知を諭すかのように握りつぶしたのだ。

先進的なはずのヨーロッパ諸国は機関銃に対しての認識がもっとも時代錯誤的であった。

ヨーロッパ諸国が現実逃避ともいえるほど機関銃を忌避したのには理由がある。

南北戦争や日露戦争の結果は当然知っていた、機関銃によりたくさんの人たちが感慨もなく死んだと。

つまり敵軍を崩し大勢の人間を殺すのに必要だったことは、

勇気あるリーダーが率いる決死の騎兵突撃かけるでも、

傑出した英雄が敵兵を何人も斬り伏せるでもなく、

ただの一般歩兵がクランクを回すだけの作業であった。

それは人間と人間がぶつかり合う戦争は終焉し、機械が戦う戦争へと変遷しつつあることを意味し・・・

長らく騎士階級が名誉であり、勇気と規律をもった軍人を敬うべきとの

長い伝統を持ったヨーロッパ諸国はこの現実を受け入れがたかった。

戦争に必要なのは勇気を誇る人間ではなく、ただの機械とその操作手などと。

ならば我々軍人の栄誉はどうなる?我々は機械を回すだけの存在となるのか?

それはそれまで人々から受けていた尊厳と尊敬、社会的優位性を捨て去ることを意味していた。

有象無象を感慨もなくなぎ倒す機関銃を認めてしまうと、兵士たちの戦場での個性や手柄を否定してしまう。

面白い話だが、第一次世界大戦まで機関銃をもっとも理解していなかったのは当の軍人たちなのだ。

保身の為には機関銃の価値を無視するしかなかったのである。

もちろん普仏戦争でのミトラィユーズの失敗の影響もあるだろうし、逃げ口上にも使われたと想像できる。

南北戦争や日露戦争の結果をもって機関銃の重要性を説く人がいたら、

「君は普仏戦争を知っているか?近代諸国同士では条件が違うので機関銃は意味をなさないだろう。」

と言った風に。

しかしそんな状況も一変する。

1914年第一次世界大戦が勃発。

この緊急事態を戦っていくうちに、ヨーロッパ諸国も機関銃の有用性に気づく。

戦争に勝つにはプライドも何も捨て去るしか無い、機関銃を大量生産するしかない。

一例としてヴィッカース社の場合、大戦前はイギリス軍から年間11丁の機関銃しか受注していなかった。

しかし大戦勃発後は需要が爆発し、たった4年間で6万丁も受注することとなった。

イギリス軍は他社製のも含めると4年間で一気に25万丁も購入したこととなり、

第一次世界大戦前までいかに機関銃を軽視していたか、

それがいかに非現実的であったかが証明されたのだ。

ヨーロッパ諸国も認めざるを得なかった、戦争は機械の時代へ移ったのだ。

第一次世界大戦による機関銃需要で、各国は工業化を推進しなければならなくなった。

産業革命が起こったといえど、実はヨーロッパの工業化はイメージに反してうまくは進まなかった。

何故なら、機関銃に対する伝統的な軍人の反抗心と同様のことが職人にも起こっていたので。

つまり伝統的に誇りをもって仕事に打ち込む職人が多いヨーロッパでは、

手作業こそが丁寧で高品質な製品に結びつき、機械が作る心も通ってない量産品など軽視されるべきであった。

また完成された製品の出来栄えには関係なく、職を失うまいとする職人層の必死の抵抗もあったろう。

自分たちがやってきたことが機械がやってくれるとしたら、俺たちの仕事はどうなる?

何年も修行して覚えてやっと作れるようになるものを、

ただの雇われ工員が機械を動かすだけでハイペースで量産できることを、

認めてしまったら俺たちは職も社会的立場も全て失ってしまうのではないか?

なので案外産業革命は効率良く進まなかった。

ヨーロッパに先んじてアメリカや日本が機関銃の価値を認めたことは驚くに値しない。

長い歴史の中でゆるやかに発展してきたヨーロッパと違い、急伸して世界情勢に台頭してきたアメリカと日本は、

ヨーロッパのようにこだわるべき伝統を持つ層が多くはいなかったのだ。

だから産業化も急激に進行したし、戦争の中で合理性を追求した為に機関銃の価値にも気づいた。

だが第一次世界大戦の機関銃需要は、もはやそんな精神的な事情の介在を許さなかった。

国家存亡の危機であったのだ、ヨーロッパ諸国は国を挙げて工業化に取り組んだ。

つまり機関銃の必要性によって、ヨーロッパは真の工業化を遂げた。

戦争は機械と産業と量産の時代に入り、機関銃は戦場だけでなく国家構造にも大きな影響を与えたのだ。

| 軍事記事目次へ |