またジャンクのUHER CRを入手した。前回のCR210もそうだったのだがフランスから。UHER製品はフランスでは結構売れていた(らしい)。通電してみるとモーターは回り巻き戻し、早送りはするが再生レバーを倒しても無反応、欠品もあるというもの。

再生モードに入るとソレノイドが動いてヘッドブロックが動くのと同時にアンプ部も稼働する。ところがホワイトノイズもなくこれは通電されていない、、と考えてチェックするとカセットテープをレバーで押し込んだ時に入るスイッチ部分が不良で調整することで通電されるようになった。

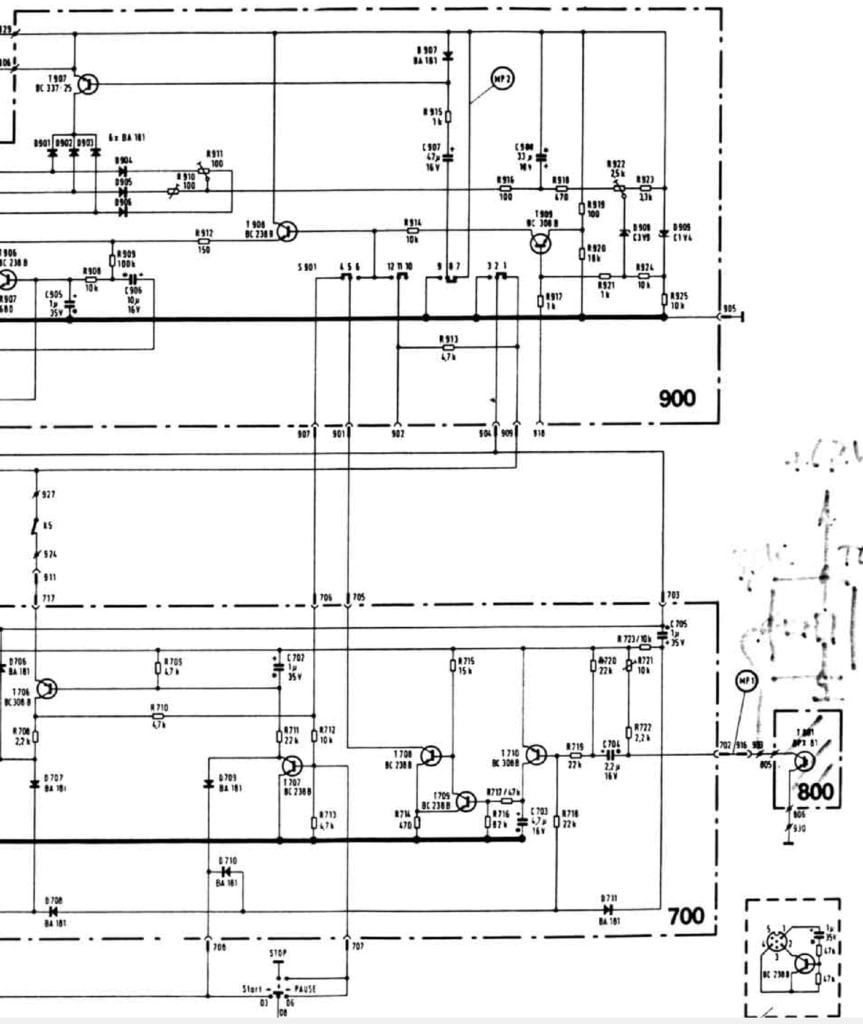

この部分のトラブルは度々見られる。ところが再生はされるのだが再生レバーを離すと回転も停止する。このトラブルもよくあり前回の原因は800基板のLEDの不良だったので今回もそれを疑ったのだが不具合は認められない。チェックポイントの波形もありこれは回路そのものの問題らしい。

動作原理がよく分からないままに波形を追ってみる。。チェックポイントのMP1に低周波発信機で50Hz程度の信号を入れてみるも途中で途切れてしまう。また信号を色々な所に入れてみるが不動の原因が分からない。前回の修理でドナーになってしまったCR240AVがあるので基板ごと移植してみた後に気づいたのは

なんと回路が異なっている!半固定VRがない方がAVでこのボリュームはフォトTrにかかる電圧調整用、AVはもともとこのTrは存在しない。

2018年7月6日から7日にかけての大雨で中国地方を中心に大水害が発生して200名以上の尊い命が奪われました。私の居住する地域は幸いにも被害はなかったのですが市内の真備町では死者51名という大災害になってしまいました。報道されているように堤防の決壊により2階までの濁流で屋根に登って救助を待つ人も多く見られた。水が引いてからは一面泥に埋もれた状態で復旧にはかなりの時間がかかりそうです。この3連休には全国からボランティアにより泥に浸かった家具、畳の運び出し、泥かきなど猛暑の中で行っていただきました。私も昨日まで4日参加しましたが泥が乾燥することによる粉塵、悪臭に加え連日の猛暑で避難所生活をされている多くの被災された方々の健康と今後の生活が心配です。個人でできることには限界はありますができるだけ協力しようと思っています。

基板のスワップは断念して改めて原因を探るがなかなか掴めない。だいいち動作原理が理解できていない。。なぜソレノイドは2系統あるのか?スタートスイッチは何をする?MP1の波形はこれでいいのか?

数日悩んでわかったのはTrとダイオードが各々1個づつ不良だったということ。

ここから備忘録

シマシマとLED、フォトTrで発生させた信号を増幅してソレノイドをONにする回路。stopとpauseは信号を遮断することで行われる。スタート時はシマシマは回転していないので信号は発生していない。スタートスイッチを入れるとパルスが生じてソレノイドON、ピンチローラーがキャプスタンに接し巻き上げ軸の回転が始まりパルスが発生することでスイッチを戻しても持続される。テープが終端になり回転が停止するとパルスが発生しなくなりストップする。当初スタートスイッチを入れたままだと回転が持続したのは途中で発振回路を形成していてそこからの信号で後半部分が反応するものと思われる。 回路図はCR240とCR240AV両方があるがセンサー部分は共通。しかし実機とは異なるのでCR240AVは途中で信号検出ヘッドを用いた仕様に変更されたものと思われた。

軽く考えていたのだが(毎度のことながら)途中で別の不具合が発生したりで解決まで結構時間がかかってしまった。ネジ類を移植してベルトも交換して完了した。

幸いに外観は良好。基板など内部も品位を保っている。

しばらく稼働させてみます。

不具合が出ました。

その1

早送り、巻き戻しレバー操作し終点に到達すると「レバーは戻らないがモーターの回転は停止する」という機能が働かず回転が停止しません。シマシマからのパルスは再生録音を維持するのに関与するが巻き戻し、早送り時にはモーターの回転のON,OFFもコントロールする。

ここから備忘録

モーター基板(900)のS901スイッチは巻き戻し、早送り時にレバーで押される。回路図は再生録音時の接続。シマシマからの信号はS901を介してモーターをコントロールする。ところが信号が出ていない。T710を交換するも破損、再交換する。しかし再生録音時にはBで確認できるが巻き戻し、早送り時には信号が確認できなくなる。DCは9V台。R718の値は回路図では22kΩだが基板図では33kΩになっている。実装は22kΩ。この抵抗値を変化させてとにかく信号が検出されるようにした。これでモーター部のコントロールが復活した。

その2

再生時にメーターが両ch動かない。

アンプ及びメータードライブの300基板を見ると

メーターへのコードの付け根の箔が剥がれている。また以前修復した跡もみられた。喜び勇んで修復するも片hは動くがもう片方は不動。。最初に入手したCR240がそうだったのでヘッドの断線が頭をよぎる。

原因は幸いなことにこれもコネクター部の断線でした。

やはり修理も難航して手探り状態になってくると正常部分まで悪影響を受ける。とにかく動くようになったとしても信頼性の低下は避けられない。診断〜施術はなるべく的確に行いたい所だが私のような経験の乏しいアマチュアはいじり壊してしまうことが多々ある(と思います)

思いのほか時間がかかってしまった修理だった。甘くみていたのが祟って今回も難儀しました。

この間の西日本の大水害で地元も大きな被害を受けました。被災された方々は昼は酷暑の中の作業、夜は環境は良いとは言えない避難所での休眠とご高齢の方も多い中で心が痛みます。3連休中には全国から大勢のボランティアの方々に来て頂き地元民としても感謝申し上げます。大勢のボランティアを振り分け、誘導される方々も他の自治体やNPOから多く来られていて連日の頑張りに頭が下がります。私もできる限り大勢のボランティアの一人として参加するようにしています。現場はやはり混乱していて効率よく物事が運ばないこともあります。指示が適確に出ない時には混乱していることを察して休憩や次の作業のために邪魔にならないようにしながら出番を待っています。そんな中でも声高に「指示が悪い!」だの「段取りができていない!」などと文句を言うおじさん(たいていが)にはむかっ腹が立ちますが文句を言われているNPOの方々には申し訳ないと思いながらも「この人も善意で来ているのだから」と自分の心を鎮めるようにしていますし、またNPOの方々の腹の据わった対応にも感心しきりなのです。この歳になってこんな貴重な経験ができるとは、、。

ボランティアセンターからのバスの窓越しに撮影した小田川支流の堤防決壊した現場。小田川の南側にあたります。

お読みいただきありがとうございました。

追記 1

シマシマの無いセンサーの仕組みですが4トラックのヘッドの信号を感知しているのではなく巻き上げリールにあるゴム製磁石の磁気を感知していることがわかりました(一目瞭然なのですがなぜか気がつかなかった。別のCR240の修理をしていて気づいた)。信号が異なるのでその後の処理も異なっているようでやはり互換性はない。シマシマの時にあった半固定ボリュームもなくなっているので検出された信号は安定している。確かにLEDとフォトトランジスターは(特にLEDは)経年変化で特性が変化するため調整が必要になるかと思われます。磁気センサーは回路図が入手できていないので良くわかりませんがコイルには違いない。この機構はCR240とCR240AV両方に見られたので機種の違いではなく後発の変更点のようです。

CR240(米国) 備忘録

不具合点と対応

・カセット装填不能 レバーおりず → ローディングメカ交換

・ヘッドブロックの位置不良 → レバー修正

・カセット窓、ボリュームつまみ、ネジ類欠品 → 補充

・ライト4ヶ所不点灯 → カウンターとカセット窓は直列。カウンター球交換 メーター球は両方切れ メーターごと交換

・メーター不動 → 2個とも交換(1個はムーブメント不良、2個とも球切れなのでもう1個も交換

・ベルトのび → メインベルト交換するも少し短くテンションが高い。カウンターベルトは小径なしでゴムバンド流用 → その後小径ベルト入手して交換

・カウンターリセットせず → 自然治癒。まあまあ使える範囲。

外観はまあまあだが乱暴に(?)扱ったらしく各所に不具合あり。ドナーのパーツをかなり消費したがおかげで短期間で復帰した。

ところが数日間使ってみるとテープによっては走行が安定しないことがある。ゴムベルトを疑って新たに注文して交換、その際ピンチローラーなども脱脂、清掃を行うもほとんど変化なし。モーターそのものを疑ったりヘッドブロックの位置を疑ったりテープがよれているのでは、、など長時間試行錯誤した。他のCR240と比較したやはり走行時の駆動力が足りない。ピンチローラーをドナーと交換するも変化なし。。本当に困ってしまい今日はもう寝ようか、、という時間になってドナーその2からピンチローラーを持ってくると、、解決した。なかなか見た目と手触り(?)だけでは判断できない。

おまけ1

今年は家電の当たり年で春からエアコン2台、洗濯機の入れ替えで出費に渋い顔、、だったのですがここに来て今度はお風呂の混合栓と掃除機が壊れてくれました。。

この混合栓は31年使いました。10年くらい前に温度調節機能が壊れて苦労して修理してその後は問題なかったのですが今度は定量止水機能がイカれた。早速分解して見ると

流量計部分は水車時計みたいになっていてかなり複雑です。トラブルはプリセットダイヤルが空回りするというもので残念ながら樹脂製のギアが2個ダメになっていて修復は断念した。

再度組み立ててしばらくタイマーと人力で止めていたのだがやっぱり不便。近くのホームセンターで見るとこの機能の付いたのは置いていない。メーカーカタログで調べるとなんと8万円以上もする!そりゃホームセンターには置けないだろう、、と思いながらも実売価格を調べると半額以下で売っている所もあって購入を決意した。この業界の価格設定はちょっと古い(?)のかもしれない。以前ウォシュレットを自分で交換した時もかなり安く入手できた記憶がある。調子に乗って一番高いのを自分で取り付けて以来快適に使っている。

相変わらずすんなりとは行かなかったが無事完了した。取り付け説明書を熟読するのが結局はや道だった。説明書の中で「重要!項目」は「古い蛇口を取り外した後の配管内部の掃除」で確かに黒い水が結構出た。

古いのを頑張って修理して使い続けるのもいいと思うが大量生産の工業製品はやはり新しいのが快適だし使い易い。普段半分壊れたものばかり扱っていると時に新鮮に感じます。

水が自由に使えることにも感謝。

おまけ2

Dysonのコード付き掃除機の断線修理は以前このブログにも書いたがまたトラブル発生。原因は完全に自分にある。中央にあるフィルターを水洗いして乾燥すべきだったのだが(取説には「24時間乾燥せよ」とある)適当に絞って取り付けてスイッチ入れたら瞬時に不動でそれっきり。ホームセンターでトルクスレンチ探して来て早速分解。

狭い空間に3角形の基板があるがどうもここがアウトっぽく修復を諦めた。この掃除機の型番は「CD48」なのでオークションで本体のみ出していたのを(送料が安くなるので)入手して基板もしくは程度がよければ本体ごと交換する目論見。ところが、、

なんとホースが装着できない。ここには3Pのコネクターがあるのだが入手したのは2P!分解して見ると同じ「CD48」なのだがモーターヘッドは無い仕様らしく基板も全く異なっている。コネクターを改造してなんとか接続できたが期待したホースのスイッチも反応なし。。

結果的に「モーターヘッドなし、スイッチは本体のみ」仕様にグレードダウンしてしまった。Dysonはコード付き掃除機は売る気は無さそうなので決定的に壊れるまでは使えるだけ使って(もしくは被災家屋で使っていただいて)買い換えようと思います。

最新の画像[もっと見る]