今日から暫く近江路です。お付き合いをお願い致します。

湖北まで来ると琵琶湖の水も綺麗です。

車で近畿自動車道、名神高速道路、北陸道を経由して長浜まで来ました。

長浜と言えば秀吉公が初めて国持ち大名になり統治した所、また、後に豊臣家の命運を握る事になる石田三成との出会いの場所でもあります。

11時30分の琵琶湖汽船に乗り竹生島へ。

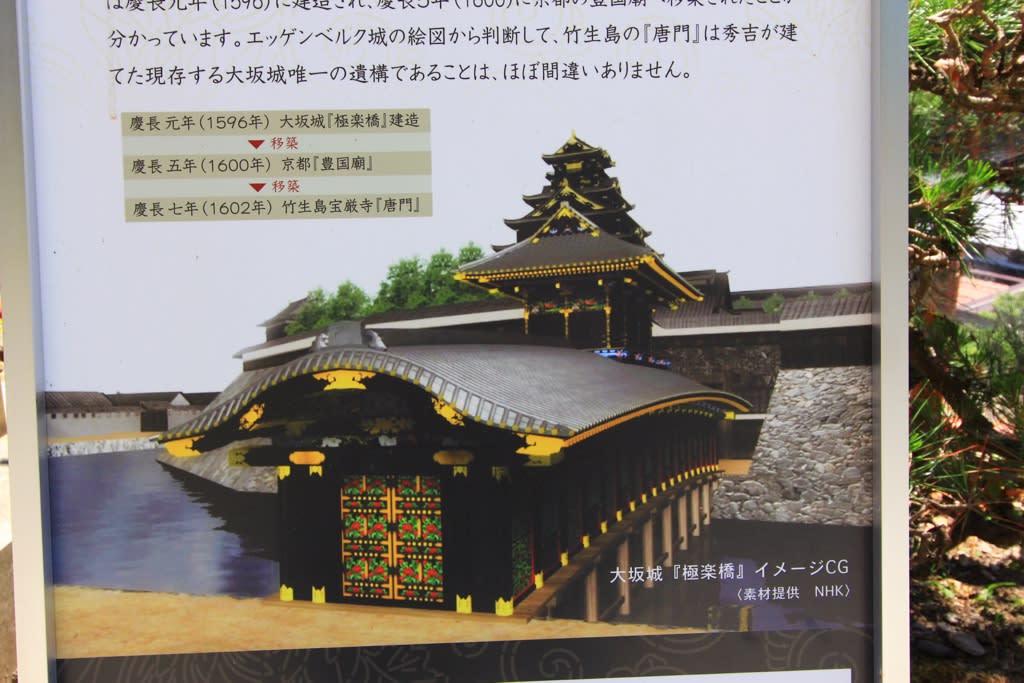

この春に宝厳寺観音堂の修復が終わり、また、新聞で唐門、舟廊下が秀吉公時代の大坂城の遺構である事が実証されたとの記事を読んでやって来た次第です。

(あと、ふたつメインの目的もありますが)

湖北まで来ると琵琶湖の水も綺麗です。

約30分の船旅で竹生島に到着。

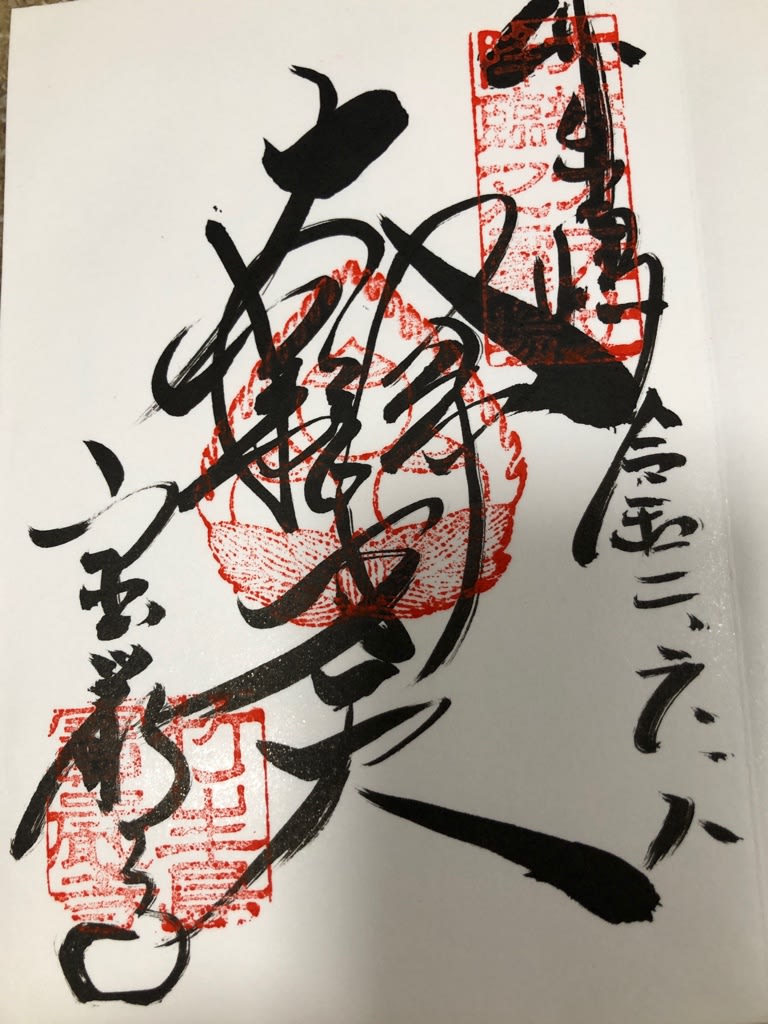

まずは西国三十三ヶ所観音巡礼の第三十番札所の宝厳寺へ。

本堂のご本尊は弁才天で、江の島、宮島と並ぶ「日本三弁才天」のひとつです。

724年に聖武天皇の勅命で行基菩薩が開眼した由緒ある弁才天です。

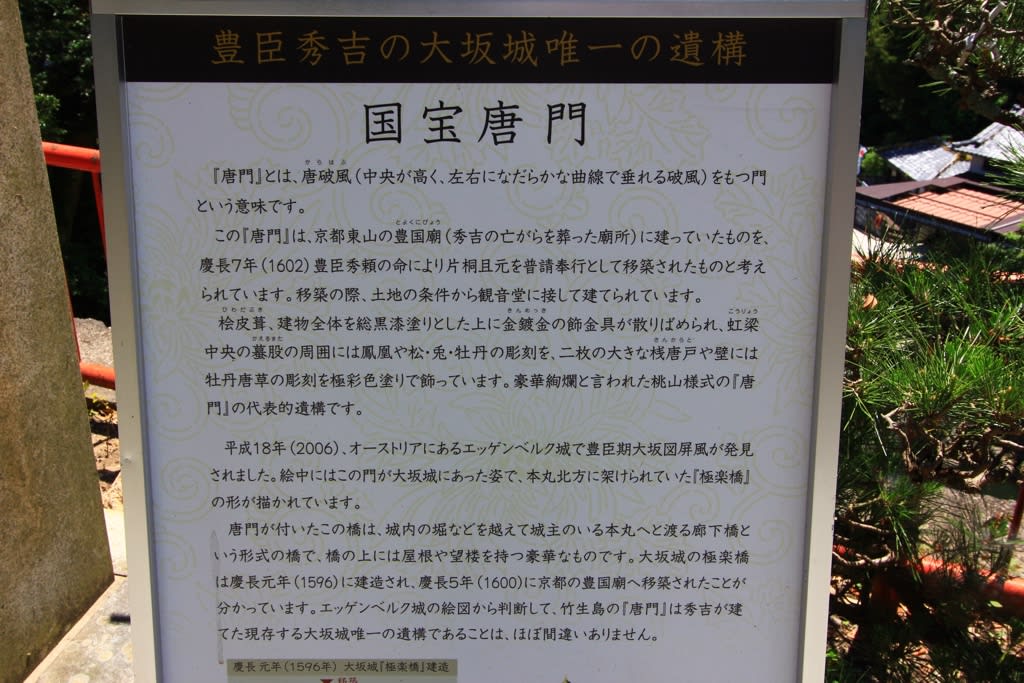

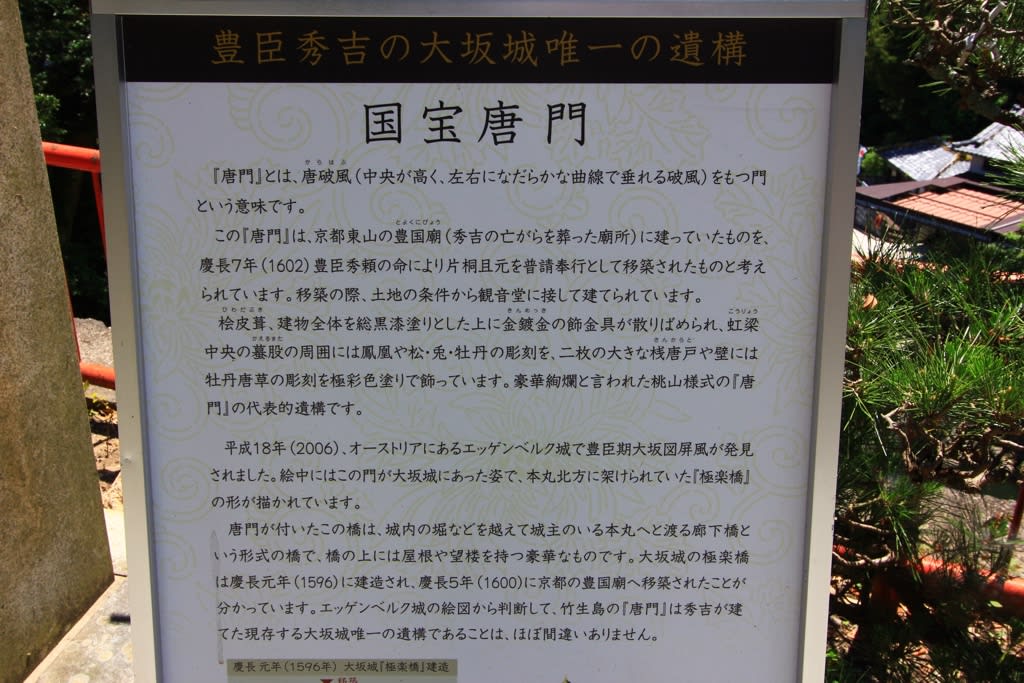

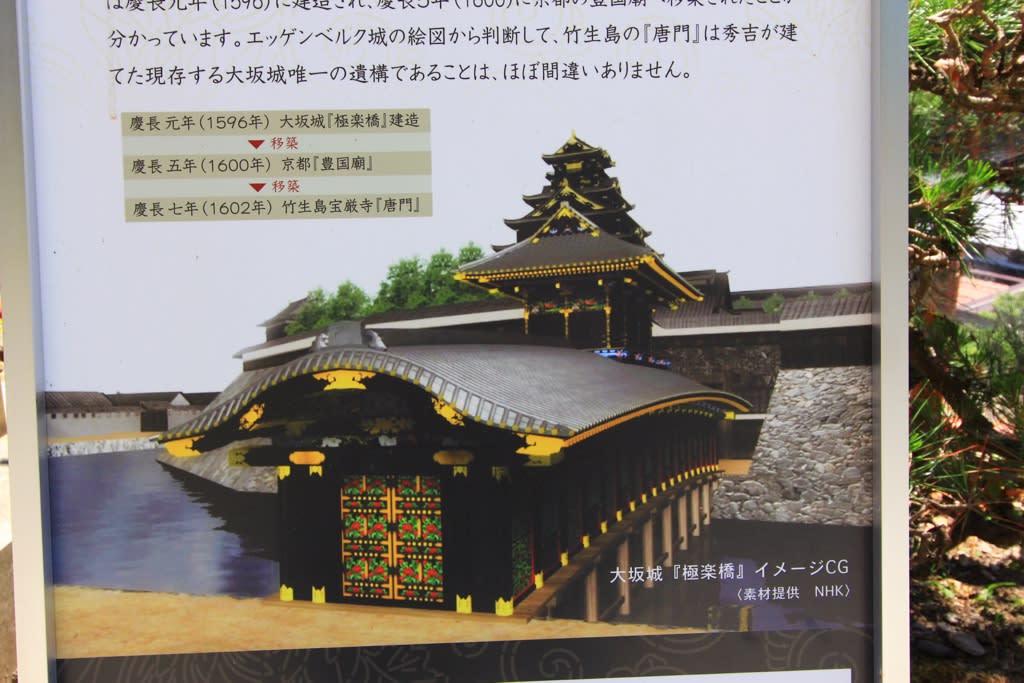

国宝唐門です。

秀吉公時代の大坂城極楽橋の一部で唯一現存している建物です。

当時の姿に修復され、その贅を尽くした豪華さに桃山文化の豪華絢爛さと、豊臣家の豊富な財力を思います。

当初は京都東山阿弥陀ヶ峰にある豊国廟に移築されましたが、秀頼公の命で竹生島に移築されたようです。

続いて観音堂(重文)です。

西国巡礼のご本尊千手観世音菩薩はこちらにお祀りされています。

観音堂も当時の彩色が復元され豪華な建物です。

さらに舟廊下(重文)へと続きます。

観音堂の移築と共に掛けられ、秀吉公の御座船「日本丸」の骨組みの材料を転用したものです。

断崖に掛けられている為に清水寺の舞台と同じく懸造(かけづくり)構造で廊下を支えています。

当時の大坂城は、この様に豪華絢爛な城だったのですね。

三重塔は文明19年(1487)に建立されました。江戸時代初期の落雷で焼失しましたが、当時の図面が発見され平成12年に再建されました。

宝物殿はコロナの影響で閉鎖されていました。

五重石塔(重文)。

比叡山から採掘される小松石の石塔で初層の四面には仏が彫られ各層の屋根には反りが見られ鎌倉時代の特徴を示しています。

重文指定の石塔は7基しかなく、この五重石塔はその内のひとつです。

次に舟廊下のさらに先に鎮座する都久夫須麻(つくぶすま)神社へと参ります。

ホント、見違えるようになりました。

国宝なので大きな修復は出来ないと思っていました。