朝目覚めると、夜中に降ったのでしょう、屋根に少し雪が積っておりました。

朝目覚めると、夜中に降ったのでしょう、屋根に少し雪が積っておりました。その後も時折雪がちらついておりました。寒いです!

が、時々陽が射したりもして、変な天気です。

そして、今日もインターネットがつながらず、午後1時過ぎになってやっとつながりました。相変わらず改良されておりません。

そんな試練に耐えながらの本日の投稿です。

正月以降、夕方のウォーキングに行った際、ふと気づいたのですが、集落の道沿いの石垣の所々にお札が挿されています。

正月以降、夕方のウォーキングに行った際、ふと気づいたのですが、集落の道沿いの石垣の所々にお札が挿されています。

【写真右上の石垣にお札】

そういえば、子供の頃から見たことがあったなあ・・と。

お札が挿されたその場所には、特段石仏などがあるわけではないのです。

では何のため?

【家の近くの四辻に挿されたお札】

【ここにもお札】

そして、ここにも石垣にお札が挿されております。

【ここでも三叉路の石垣にお札が挿されている】

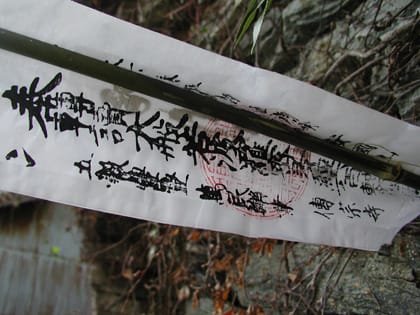

【お札のズームアップ】

お札には、大般若の時、各家々でいただくお札と同じ文言が書かれているようです。

『奉轉讀大般若・・・・・』

どうやら、このお札が挿されている場所の共通点は、三叉路または四辻のようです。

ということは、もしかして沖縄あたりのT字路でしばしば見かける「石敢當」と同じ意味合いがあるのではないだろうか・・・と想像しました。

魔よけ、厄除けといった類の・・。

【こちらが沖縄の石敢當】

沖縄の「石敢當」とは、

『石敢當などの文字が刻まれた魔よけの石碑や石標。

沖縄県では未だに根強く続いており、当地ではT字路や三叉路が多いことから、現在でも沖縄県の各地で新しく作られた大小様々の石敢當を見ることができる。これらの地域では、市中を徘徊する魔物「マジムン」は直進する性質を持つため、T字路や三叉路などの突き当たりにぶつかると向かいの家に入ってきてしまうと信じられている。そのため、T字路や三叉路などの突き当たりに石敢當を設け、魔物の進入を防ぐ魔よけとする。魔物は石敢當に当たると砕け散るとされる。』

【以上『ウィキペディア』より引用】

きっと、当地区のこのお札も同じような意味合いのものだろうと、ほぼ確信しております。

災いや疫病・・・その他、それらを排除するおまじない、願いを込めたものでしょう。

この魔よけの力で、インターネットもサクサクつながるといいのですが・・・。

この魔よけの力で、インターネットもサクサクつながるといいのですが・・・。ところで、ここ名取地区にはどれだけ三叉路があるのだろうか?

本日もご訪問ありがとうございます。

本日もご訪問ありがとうございます。

「プチッ」と応援よろしくお願いいたします。

「プチッ」と応援よろしくお願いいたします。