【東京・港区】紀州徳川家の「芝御屋敷」は、明治四年(1871)に四親王家の一つの有栖川宮家の邸宅となったが、同八年(1875)、第121代孝明天皇の女御・英照皇太后の非常御立退所として宮内庁(皇室)が買い上げ、翌年「芝離宮」となった。 外国貴賓の接客が行われた「浜離宮」の石造り洋館の「延遼館」が老朽化のため取壊しとなった後の明治二十四年(1891)、迎賓館として木造二階建ての洋館が芝離宮に建設されたが、大正十二年(1923)の関東大震災で被害に遭い建物と樹木のほとんどを焼失した。

■八つ橋の近くに宝形造り瓦葺の「あずやま」が建ち、その東側に「九尺台(九盈台)」と呼ばれる2つの築山がある。 明治天皇が行幸で訪れた際、この築山に上って海の景色を楽しんだとされる。 九尺台から少し南下すると、園内最大の大島の北側に架かる石橋に。

石橋は大きな板石を2枚ずらして繋げた八ツ橋。 ここから大島に渡らず、東側の池畔に続く園路を進むと「唐津山」と呼ばれる石組がある。 更に進むと左側に「根府川山」、右側には大島の南側に架かる「鯛橋」がある。 鯛橋はまさに鯛の形をした石橋で、頭を北に、尾びれを南に向けた姿だ。

△庭園の東側に建つ宝形造瓦葺の「あずまや」(四阿)

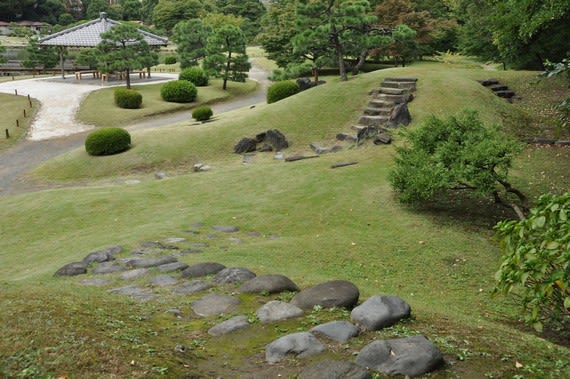

△「あずまや」の東側の築山は「九尺台(九盈台)」

△九尺台(九盈台)から眺めたあすまや

△九尺台から眺めた大島

△築山には2方向に石段があり、途中に石組が配されている

△明治八年(1875)、明治天皇がこの高台から海で漁をする様子や海の景色を楽しんだとされる

△2つの築山からなる九尺台(九盈台).....案内板によると「九尺」は高さ、「盈」とは水や月が満ちるという意味

△九尺台の上から眺めた西湖の提

△九尺台の裾から眺めた大島と大島の北側に架かる石橋

△東側園道から眺めた石橋と中央にベンチが置かれた大島は園内最大の小島

△大島に架かる石橋は八つ橋

△園路から眺めた「唐津山」....唐津山の石組は大久保忠朝が以前唐津藩主であったことに因んで冠した

△大島の東側の池に沿った園路から眺めた大島の南側に架かる石橋は「鯛橋」.....左手に「根府川山」がある

△「鯛橋」は根府川石(輝石安山岩)で作られた鯛形の一枚岩の橋/鯛橋は鯛が頭を北に,尾びれを南に向けた姿で大島に架かっている

■鯛橋を渡って大島に…大島の真ん中の狭い広場に多くの観光客がいて少し喧騒だったので、対岸に立ち並ぶ「石柱」を眺めてからそそくさと退散。

鯛橋を渡った正面に「根府川山」と呼ばれる築山があり、配された黒々とした多くの石組は荒々しくも迫力がある。 根府川山の山麓から続く根府川石を敷いた飛石の園路を進んで対岸に向かう。 対岸から鯛橋、大島、九尺台そして”あずまや”を眺めながら石柱に。 見晴らしのいい所に4本の石柱が方形に立ち、ところどころに穴が掘られている。 調べたら、門柱は後北条氏に仕えた戦国武将の邸から移築されたものだが、この庭園で何に使われたのかはっきりしない(茶屋との推定がある)ようだ。

△「鯛橋」は根府川石で作られた鯛形の橋

△庭園南側から眺めた大島全景

△大島から眺めた対岸に立ち並ぶ石柱

△大島から眺めた「鯛橋」と「根府川山」....大島の鯛橋側の園路に敷かれた飛び石は根府川石

△荒々しさを感じさせる根府側山の豪壮な石組群....中央の石を囲むように周りに石が配されているように見える

△根府川山の山麓から続く園路に敷かれた飛び石は小田原の根府川石(輝石安山岩)

△「石柱」付近から眺めた大島とあずまや

△「石柱」がある対岸から眺めた大島に架かる鯛橋

△池畔に方形で立ち並ぶ4本の石柱

△石柱は大久保忠朝が小田原藩主だった頃、後北条氏に仕えた戦国武将・松田憲秀旧邸の門柱を運び入れたものとか

△石柱は見晴らしのいい所に立っているので、茶室などの建物の柱に使われたか?

△「西湖の堤」側から眺めた石柱

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます