【横浜・港北区】江戸時代、徳川将軍家の庇護を受け、徳川幕府から寺領10石7斗の御朱印を拝領し、多くの末寺を擁する本寺格の寺院に。 三代将軍徳川家光が開基した寛永寺(関東天台宗の中心・徳川家の菩提寺)の末寺となり、関東の檀林寺に指定され、末寺五十二ヶ寺を統轄する中本山として栄えた。 慶長八年(1603)に徳川家康・秀忠父子により寄進された梵鐘を有している。

本堂左手の地蔵堂の前を通って本堂左後方に建つ辯天堂に....。 辯天堂は上下屋根に唐破風を設けた重層で、下層は極彩色の彫刻や絵などでけばけばしく装飾されている。 下層の階を上ると、狭い平地に丹塗の明神鳥居を従えた稲荷社と石祠が鎮座。 そこから四段ほどの階段を上り、辯天堂上層の回廊を進んで正面に....堂内を拝観すると本尊の弁財天が安置され、弁財天に寄り添うように打出小槌を持つ大黒天と天邪鬼を踏みつける毘沙門天が鎮座している。

辯天堂から裏山の中腹にある奥之院不動堂に向かう....参道には朱塗りの社に青面金剛庚申塔と日吉山王権現が鎮座、また山裾の岩窟内に奥之院弁財天、更にその先の岩窟内に不動明王像を中心に左右に千手観音像と聖観音像が並んで山麓の本堂を見守るように鎮座している。 奥之院不動堂に安置されている石造不動明王像に合掌して堂宇境内に戻る。

墓所側に建つ観音堂の周りにたくさんの石造物や石仏が佇んでいるが、中でも特に、鎌倉時代と室町時代に造立された古い3基の板碑、そして初めて見る珍しい四方仏型飾手水鉢と読誦塔に興味を引かれた。

本堂左奥に建つ重層の辯天堂..上下層に獅子口を乗せた軒唐破風を設けている

虹梁上下に彩色された龍、鳳凰、飛天などの装飾彫刻が施されているが、白っぽい彫刻は鏝絵のようにみえるが..

下層内の壁面と天井に装飾画や装飾彫刻が施されている/辯天堂の上層に擬宝珠高欄を巡らし、開閉式の脇障子が設けられている

.露盤宝珠を乗せた宝形造銅板葺の辯天堂の上層/上層に祀られている本尊の弁財天、左に大きな袋を背負い打出小槌を持つ大黒天、右に邪鬼(天邪鬼)を踏みつける毘沙門

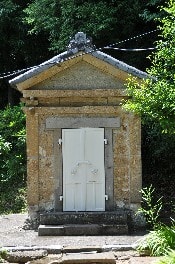

辯天堂の下層の階を上った狭い平地に鎮座する丹塗の明神鳥居を従えた稲荷社と石祠

奥之院不動堂への参道入り口に鎮座する青面金剛庚申塔と日吉山王権現

天保八年(1837)造立の奥之院弁財天/岩窟内に鎮座する弁財天の石祠/岩窟に鎮座する不動堂

左から寛永十九年(1642)造立の舟後光型千手観音像、火焔光背の不動明王像、寛文元年(1661)造立の舟後光型聖観音像

本堂裏手の山腹に建つ入母屋造桟瓦葺の奥之院不動堂/磐石座に鎮座する舟後光型不動明王像

本堂前の左手に建つ入母屋造桟瓦葺の観音堂

入母屋造桟瓦葺の観音堂/四方仏形の飾手水鉢..挙身光に彫り窪めた中に如来坐像が浮き彫り

観音堂脇の塀際に佇む石造物群

5基の石塔..右端は安永三年(1774)造立の尖頭角柱形「敷石供養塔」

2基の大乗妙典六十六部供養塔..右の笠付角柱形は安永九年(1780)、左の平頭角柱形は文化十四年(1817)造立でいずれも日本廻國と刻む/造立年不詳の異形の笠を乗せた宝篋印塔型読誦塔/享保七年(1722)造立の石塔..「法界一切含識」の刻..上に如意宝珠を持つ地蔵尊像が鎮座

阿弥陀の梵字キリークが薬研彫りされた3基の板碑..右は室町時代嘉吉四年(1444)造立、中央は鎌倉時代建武元年(1336)造立、左は鎌倉時代嘉暦元年(1326)造立で三尊阿弥陀仏

墓所への門前にある三界萬霊塔..多くの墓碑が積み上げられている

観音堂の後方に鎮座する7基の宝篋印塔等の石造物群

宝篋印塔の右手に4基の供養塔が立つ..右から2基目は角柱型供養塔で上の蓮華座に与願印と施無畏印の如来立像(多分釈迦像)が鎮座、右の燈籠型供養塔は笠部に梵字、竿部に「地蔵尊」の刻

文政五年(1822)造立で唐破風形笠付の「百番供養塔」..西国、秩父、坂東を刻む..右側面に天保十一年(1840)の刻/文化七年(1810)造立で唐破風形笠付の「百番供養塔」..出羽三山(月山、湯殿山、羽黒山)を刻む..右側面に文政七年(1824)の刻

入母屋造銅板葺の客殿の玄関か..照り起り屋根のように見える