【横浜・港北区】江戸時代の慶安二年(1649)、大曽根大乗寺の第3世生外意鉄大和尚によって創建されたとされる曹洞宗の寺院。 曹洞宗の本山は永平寺と総持寺で、九州鹿児島の薩摩藩主島津公の信仰が厚く、本堂正面に、島津斉宣公の筆による瑠璃光明界の額が掲げられている。 宗旨は曹洞宗(禅宗)、本尊は木造薬師如来坐像で、行基作と伝える。 武蔵都筑十二薬師霊場第11番札所。 由緒ある「横浜七福神」のひとつで布袋尊を祀っている。

門柱の傍に赤い前垂れをした駒型光背六地蔵尊像や正面合掌の青面金剛庚申塔が鎮座....本堂に向かって参道を進むと、眩しいほどに紅葉した枝を広げた1本の銀杏の古木が聳え、弥勒の化身とされる布袋尊が満面に笑みをたたえて迎えてくれる。

正面に鮮やかな緑青屋根の本堂が建つが、高い基壇の上にさらに高床式の造りに建てられていて、なにか上から目線のような威圧を感じさせる。 亀腹の大きさが気になったが、回縁下は全面が格子で覆われていてよく見えない。 登高欄のある階を上って本堂に....正面は古民家風で、白壁にガラス入り格子戸と格子窓とがあるだけの簡素な造りだ。 太い鎖樋が下がる向拝屋根があるものの、向拝は参拝するような雰囲気がない。

境内に2つの手水鉢が置かれているが、いずれも水口がないので飾手水鉢のようだ。 飾手水鉢の一つは初めて見る形で、ブロック状に石を組み合わせたような珍しい造り。

聖観世音菩薩像の台座を囲む擬宝珠を乗せた石柵の傍に、元禄や寛延の元号が刻まれている十数基の無縁墓塔が地面に並べられているが、置かれた状態から少し 粗末に扱われているようにみえる....気のせいかな、合掌。

門柱越しに眺めた境内/門柱の傍に佇む赤い前垂れをした駒型光背六地蔵尊像/門柱前でホウキをもって参詣者を迎える小坊主

門前から眺めた境内..銀杏の巨木と満面に笑顔をたたえる布袋尊像が目に入る

門柱近くの参道脇に鎮座する青面金剛庚申塔と赤い帽子と前垂をした地蔵尊像/正徳四年(1714)造立の駒型青面金剛庚申塔(日月瑞雲、2鶏、邪鬼、3猿)

参道から眺めた境内と本堂

本堂前境内の隅に鎮座する赤い帽子を被り前垂をした六地蔵尊像/昭和四十三年(1968)造立の布袋尊像..石碑に「港北七福神」とある

満面に笑みをたたえて参詣者を迎える布袋尊像

本堂前の切石敷参道に「薬師香」と刻まれた常香炉が置かれ、六地蔵尊像が線香を供える参詣者を見守っている

入母屋造銅板葺の本堂..大棟中央に桐紋、左右に文字紋

流れ向拝から鎖樋が蓮花形の天水桶に下がる/手前の石には彫像と文字が刻まれているが摩滅が激しく不鮮明/階上の向拝縁の両側に獅子の狛犬、右に小坊主像が鎮座

本堂正面は白壁と腰高ガラス格子戸..入り口に「東照禅寺」の扁額

擬宝珠柱を設けた登高欄の高い階

本堂左手の擬宝珠高欄付き縁に設けた小さな屋根下に釣り下がる半鐘

半鐘に「南無釈迦如来」の刻/昭和五十七年(1982)造立の聖観世音菩薩像/昭和五十七年(1982)造立の生物慰霊碑

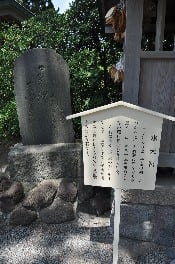

文化元年(1804)造立の石坂敷石供養塔..上に舟光背型如意輪観音像が鎮座

聖観世音菩薩像を囲む柵傍に置かれた無縁墓塔群..板碑型、箱型、舟形光背型、起り舟形光背型、角柱型などに元禄や寛延の元号が刻まれている

境内に置かれた2つの飾手水鉢..手前は石を組み合わせたような珍しい造りだ/「灌浴」と刻まれた手水鉢越しに眺めた本堂

境内に聳える銀杏の巨木越しに眺めた本堂/境内に置かれた円形方孔形式銭貨の形をした石造物

本堂右手に建つ近代建築の庫裡