肺炎を始めとする感染症を長年診てきたものにとって、数日間安定していて「これは行けるのでは・・」と思っていると突然、「Hoursの単位」で悪化して呼吸不全となるCOVID-19には違和感がある・・・「通常の細菌やウイルス自身のVirulenceのみによる経過とするには何となく合わない。何か別の病態による第2波が生じている」と感じるのは編集長だけではないでしょう。

「Hoursの単位」で患者の生命を奪う感染症といえば髄膜炎菌による電撃性紫斑病や連鎖球菌によるトキシックショック症候群などを想起させられますが、これは四肢末端の壊死を伴うDICが本態・・といった印象です。実際、脳梗塞、急性腎障害、EFの急激な低下など他臓器不全を伴う凝固の問題がCOVID-19でも注目されています。↓↓

Anticoagulation Guidance Emerging for Severe COVID-19

by Crystal Phend, Senior Editor, MedPage Today 4月8日(水)付け

Elevated D-dimer, a fibrin degradation product indicating thrombosis, at admission has also been linked to substantially higher odds of death in hospital among COVID-19 patients in Wuhan, China.

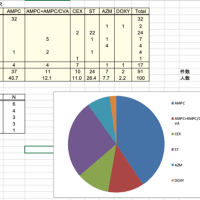

アメリカの施設ではCOVID-19症例で以下のCriteria( D-dimer >1,500 ng/mL and fibrinogen >800 mg/mL)を満たすとLMWH(prophylactic-dose low molecular weight heparin (LMWH), unless they have contraindications (active bleeding and platelet count <25×109/L).)をやってるらしいのです。

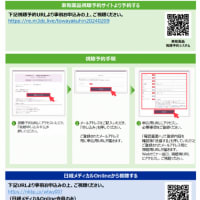

東京医科大学臨床検査医学科教授の天野先生から教えて頂いたのものですが、国際血栓止血学会が発出している「ISTH interim guidance on recognition and management of coagulopathy in COVID-19/ 札幌東徳洲会病院 救急集中治療センター 丸藤 哲 (Orcid ID : 0000-0002-3525-0750)」もあるようです。 図はそのアルゴリズム

ミズーリ州の大庭先生から:DICになると血栓症に傾きやすいとか、透析カテが詰まりやすい、剖検でPEやmicrothrombosisが見られた、antiphospholipid ab symdromeの合併が見られたなどいろいろな報告が出ているようですが、全てのケースでfull anticoagulationというのはやりすぎだと思います。VTEの予防量なら禁忌がない限りコロナに限らず入院ケースだとまず全例というのは普段どうりです。

群馬でCOVID-19症例に積極的に取り組む病院は前橋日赤、伊勢崎市民、利根中央、だけ・・といった話しに落ち込んでいた編集長を少しだけInspireしてくれるNewsでした。