車内で仮眠を取っただけで帰路についたので、ほとんど日帰りドライブだったのだが、とにかく新東名高速~東海北陸自動車道を経由して、越中五箇山合掌集落まで行ってきた。

中でも行きたかったのは、五箇山IC近くにある菅沼合掌集落にできた「塩硝の館」という、16世紀後半から五箇山集落が製造基地となった塩硝(硝石)作りの資料館を見学するのが目的であった。

塩硝の館

塩硝の館

以前から、白川郷の合掌造り集落を訪れてみたいと思っていたが、1995年にユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されて以降、連日観光客が押し寄せていることをニュースなどで知り、急激に動機が薄れてきていた。

私は、何度かブログのネタにもしてきたが、ユネスコ世界遺産とか、ミシュランとかいう外国のお墨付きなど大嫌いで、地元の富士山なども世界文化遺産登録が抹消されればいいと思っている、不埒者である。

ユネスコの世界文化遺産登録も、「白川郷・五箇山の合掌造り集落」という名称で登録されていたなどとは、露知らずであった。

五箇山・相倉集落

五箇山・相倉集落

菅沼集落は、庄川沿いにあるわずか12棟の集落で、そのうち9棟のみが合掌造り家屋である。江戸時代から、和紙作り、養蚕、そして塩硝作りが主な産業で、このうち私がもっとも関心があったのは、和紙でもなく、合掌造りの家屋でもなく、火薬の原料である「塩硝(硝石)作り」のみであった。

心休まる風景だ

心休まる風景だ

何かで読んだ記憶があった。「合掌造り」の家屋は大家族であり、人糞の量が多い。これが塩硝作りに必要な材料の供給に合致して、五箇山・白川地区での主な産業になった、という内容。

たったこれだけの情報しかなかったところに、最近見た、とある youtube の動画で、1543年種子島に伝わった2丁の鉄砲を、当時の藩主は今のお金で一丁5000万円払って買い取ったと知り、俄然その後の歴史に興味が湧いてきたのだった。

真っ先に向かった「塩硝の館」はこじんまりした藁葺きの建物で、入口で300円を払ってスリッパに履き替え中に入った。

その時、訪問者は私以外に若い女性が3名で、意外に少なかったが、集落の来訪者はほとんどが高齢者の集団で、多分「塩硝」のことなど関心が無かったのだろう。300円払ってまで中に入ろうとする人は拍子抜けするほど少なかった。

塩硝の館、入り口

塩硝の館、入り口

中に入ると、入口の切符売りの老女が、私たち4名のために、展示品を解説しようと近づいてきた。

塩硝とは硝石(硝酸カリ)のことで、黒色火薬の原料であること。他に硫黄と炭の粉末で火薬が作られること。年貢米の代わりに塩硝を収めていたこと。

五箇山の塩硝は、囲炉裏のまわりに深さ2mくらいの穴を掘って、そば殻や麻などを干したもの、蚕の糞、土などを何層にも重ねて積んでいき、途中何度か切り返しをしながら4~5年発酵させて作ると説明してくれた。

風情ある囲炉裏

風情ある囲炉裏

私が、「何かで読んだんですけど、合掌造りの家屋は大家族で、糞尿が大量に確保できるので、塩硝の生産基地になったそうですね。」と聞くと、その老女は俄かに、「五箇山ではそれは使いませんでした。」と否定した。

私は、その断定の仕方にどうも胡散臭さを感じた。老女はいかにもインテリ風で、何となく以前は中学か高校の社会化の教師でもやっていた雰囲気の方だった。しかも、バリバリの日教組メンバーという雰囲気を漂わせていた。

ともあれ、彼女は解説を続けてくれた。

掘っては切り替えして空気に触れさせ、また埋めては発酵させるのだそうで、4~5年後に「塩硝土」に水をかけてその水溶液を釜で煮詰める、さらに草木の灰を入れてろ過して、これを繰り返してしだいに結晶化していくのだそうだ。

私は、「そういう作り方はどこから習ったんですか?」と疑問を感じたままに質問すると、彼女は即座に、「それは当時の農家の方が考えたんです。」と答えた。

思わず私は、「そんな馬鹿な・・・! 硝石の需要が生じたからどこかから習ったんじゃないんですか?」と少し大きな声を出してしまった。

その声に驚いたのか、一緒にいた女性三名は先の展示を見に先へ行ってしまった。同時に新たな訪問者達が入ってきたようで、解説者の老女は入口に戻っていった。

かすかな私の記憶で、中世のフランスなどでは家にトイレがなく、カメや大きめの瓶に排泄物を入れておき、一杯になったら二階の窓から下の石畳の道路に投げ捨てていた。

そのアンモニアが石の間で硝石に結晶化した、と何かで読んだ事があったので、人の排泄物は必須材料のような先入観があったのだった。

私の受けた印象は、この合掌造りの集落は「世界遺産」のブランドを得たことで、何となく気取り始めて、その文化を美化しようとする意識が芽生え、嫌な印象を来訪者に感じさせないようにするところがあるのでは・・というものだった。

村人の英知を過大評価しているような点や、塩硝造りに人の排泄物など用いなかったと断定する態度などに、私は「世界遺産効果」を感じ取ったのだった。

それにしても、なぜここが火薬に欠かせない硝石の生産基地になったのか。その利益は加賀藩を潤し、「加賀百万石」の源泉になったという。

なぜ、北陸の加賀藩だったのか。

鉄砲と同時に硝石の製造法は伝来されなかったのか。

ヨーロッパではどうやって硝石を確保していたのか。

疑問は次々に湧いてきた。

そして、調べていくと様々なことが新たに分かってきた。フィリピンに赴任していた時に見た、マニラ市内にあったキリシタン大名の高山右近の像。あの目を背けたくなるほどの落書きだらけで汚くなっていたマニラで病死した高山右近の石像も一連の硝石の歴史に関わってきたのだった。

以下は引き続きブログに綴っていきたい。

中でも行きたかったのは、五箇山IC近くにある菅沼合掌集落にできた「塩硝の館」という、16世紀後半から五箇山集落が製造基地となった塩硝(硝石)作りの資料館を見学するのが目的であった。

塩硝の館

塩硝の館以前から、白川郷の合掌造り集落を訪れてみたいと思っていたが、1995年にユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されて以降、連日観光客が押し寄せていることをニュースなどで知り、急激に動機が薄れてきていた。

私は、何度かブログのネタにもしてきたが、ユネスコ世界遺産とか、ミシュランとかいう外国のお墨付きなど大嫌いで、地元の富士山なども世界文化遺産登録が抹消されればいいと思っている、不埒者である。

ユネスコの世界文化遺産登録も、「白川郷・五箇山の合掌造り集落」という名称で登録されていたなどとは、露知らずであった。

五箇山・相倉集落

五箇山・相倉集落菅沼集落は、庄川沿いにあるわずか12棟の集落で、そのうち9棟のみが合掌造り家屋である。江戸時代から、和紙作り、養蚕、そして塩硝作りが主な産業で、このうち私がもっとも関心があったのは、和紙でもなく、合掌造りの家屋でもなく、火薬の原料である「塩硝(硝石)作り」のみであった。

心休まる風景だ

心休まる風景だ何かで読んだ記憶があった。「合掌造り」の家屋は大家族であり、人糞の量が多い。これが塩硝作りに必要な材料の供給に合致して、五箇山・白川地区での主な産業になった、という内容。

たったこれだけの情報しかなかったところに、最近見た、とある youtube の動画で、1543年種子島に伝わった2丁の鉄砲を、当時の藩主は今のお金で一丁5000万円払って買い取ったと知り、俄然その後の歴史に興味が湧いてきたのだった。

真っ先に向かった「塩硝の館」はこじんまりした藁葺きの建物で、入口で300円を払ってスリッパに履き替え中に入った。

その時、訪問者は私以外に若い女性が3名で、意外に少なかったが、集落の来訪者はほとんどが高齢者の集団で、多分「塩硝」のことなど関心が無かったのだろう。300円払ってまで中に入ろうとする人は拍子抜けするほど少なかった。

塩硝の館、入り口

塩硝の館、入り口中に入ると、入口の切符売りの老女が、私たち4名のために、展示品を解説しようと近づいてきた。

塩硝とは硝石(硝酸カリ)のことで、黒色火薬の原料であること。他に硫黄と炭の粉末で火薬が作られること。年貢米の代わりに塩硝を収めていたこと。

五箇山の塩硝は、囲炉裏のまわりに深さ2mくらいの穴を掘って、そば殻や麻などを干したもの、蚕の糞、土などを何層にも重ねて積んでいき、途中何度か切り返しをしながら4~5年発酵させて作ると説明してくれた。

風情ある囲炉裏

風情ある囲炉裏私が、「何かで読んだんですけど、合掌造りの家屋は大家族で、糞尿が大量に確保できるので、塩硝の生産基地になったそうですね。」と聞くと、その老女は俄かに、「五箇山ではそれは使いませんでした。」と否定した。

私は、その断定の仕方にどうも胡散臭さを感じた。老女はいかにもインテリ風で、何となく以前は中学か高校の社会化の教師でもやっていた雰囲気の方だった。しかも、バリバリの日教組メンバーという雰囲気を漂わせていた。

ともあれ、彼女は解説を続けてくれた。

掘っては切り替えして空気に触れさせ、また埋めては発酵させるのだそうで、4~5年後に「塩硝土」に水をかけてその水溶液を釜で煮詰める、さらに草木の灰を入れてろ過して、これを繰り返してしだいに結晶化していくのだそうだ。

私は、「そういう作り方はどこから習ったんですか?」と疑問を感じたままに質問すると、彼女は即座に、「それは当時の農家の方が考えたんです。」と答えた。

思わず私は、「そんな馬鹿な・・・! 硝石の需要が生じたからどこかから習ったんじゃないんですか?」と少し大きな声を出してしまった。

その声に驚いたのか、一緒にいた女性三名は先の展示を見に先へ行ってしまった。同時に新たな訪問者達が入ってきたようで、解説者の老女は入口に戻っていった。

かすかな私の記憶で、中世のフランスなどでは家にトイレがなく、カメや大きめの瓶に排泄物を入れておき、一杯になったら二階の窓から下の石畳の道路に投げ捨てていた。

そのアンモニアが石の間で硝石に結晶化した、と何かで読んだ事があったので、人の排泄物は必須材料のような先入観があったのだった。

私の受けた印象は、この合掌造りの集落は「世界遺産」のブランドを得たことで、何となく気取り始めて、その文化を美化しようとする意識が芽生え、嫌な印象を来訪者に感じさせないようにするところがあるのでは・・というものだった。

村人の英知を過大評価しているような点や、塩硝造りに人の排泄物など用いなかったと断定する態度などに、私は「世界遺産効果」を感じ取ったのだった。

それにしても、なぜここが火薬に欠かせない硝石の生産基地になったのか。その利益は加賀藩を潤し、「加賀百万石」の源泉になったという。

なぜ、北陸の加賀藩だったのか。

鉄砲と同時に硝石の製造法は伝来されなかったのか。

ヨーロッパではどうやって硝石を確保していたのか。

疑問は次々に湧いてきた。

そして、調べていくと様々なことが新たに分かってきた。フィリピンに赴任していた時に見た、マニラ市内にあったキリシタン大名の高山右近の像。あの目を背けたくなるほどの落書きだらけで汚くなっていたマニラで病死した高山右近の石像も一連の硝石の歴史に関わってきたのだった。

以下は引き続きブログに綴っていきたい。

五箇山菅沼集落

五箇山菅沼集落 五箇山相倉集落

五箇山相倉集落 主題歌もいい!

主題歌もいい! 豊かな自然はうらやましい

豊かな自然はうらやましい 最も好きなカット

最も好きなカット お目当ての「死体」を発見

お目当ての「死体」を発見 独特の字体に趣がある

独特の字体に趣がある 白川郷、遠景

白川郷、遠景 晩秋の白川郷

晩秋の白川郷 一丁、5千万円相当

一丁、5千万円相当 大家族制で糞尿も多い

大家族制で糞尿も多い 煙硝の館(五箇山)

煙硝の館(五箇山) 将棋棋士・村山聖を題材とした映画

将棋棋士・村山聖を題材とした映画 疑惑の三浦弘行九段

疑惑の三浦弘行九段 人間はソフトに連敗している

人間はソフトに連敗している 対局中は挙動不審だった??

対局中は挙動不審だった?? 登山家、田部井淳子さん、77歳

登山家、田部井淳子さん、77歳 雷サージプロテクター

雷サージプロテクター

静岡県富士宮口の案内所

静岡県富士宮口の案内所

消防署山岳救助隊員

消防署山岳救助隊員 県警山岳救助隊員

県警山岳救助隊員 a few yen ??

a few yen ??

大人の色気が・・・

大人の色気が・・・

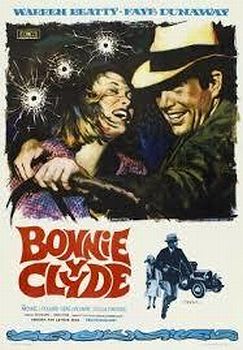

車も二人も蜂の巣に・・

車も二人も蜂の巣に・・ 主演はウォーレン・ビーティとフェイ・ダナウェイ

主演はウォーレン・ビーティとフェイ・ダナウェイ

まるで絵画のようなラストシーン

まるで絵画のようなラストシーン 実に「カッコイイ!」

実に「カッコイイ!」 ボギーもカッコイイ!

ボギーもカッコイイ!