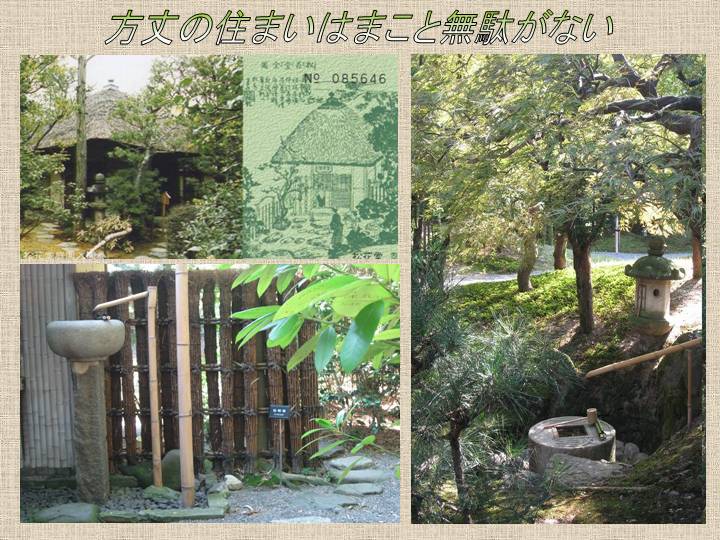

松花堂昭乗(1584~1639)は石清水八幡宮の社僧であったが書道、絵画、茶道の奥義を極めた、その晩年に作った庵が「松花堂」でたった二畳の広さの中に茶室とくど(竈)に持仏堂を備え、屋根は茅葺きのいたってシンプルな建物です。この建物や庭園は当時のまま保存されていますがこの域は写真撮影も禁止です。さて方丈記を記した 鴨長明(1155~1216)は京での数々の災いのあと、60にして建てた家は方丈の庵にふさわしく1丈四方(3.3m四方)立って半畳、寝て一畳とここで思索の日々を過ごした。鴨長明から400年を経て、「松花堂」で見事に実践されているのを見て。WAKIは大いに興味が湧いた、自然の素材で、これだけ住み易く自然流の生活の智恵にあふれたシンプルな建物にひとり感動した。

![これからが冬本番 「この冬は格別寒さが堪えます」]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/16/13/fb8ef709c68e1f740067d37cde23b5a3.jpg)

![これからが冬本番 「この冬は格別寒さが堪えます」]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/2a/1d/a447b817f019af272978bc3b879d758d.jpg)

これを見ていると自分の家が手狭だなどと文句を言う前に,住環境を見直す工夫こそ必要なのだと思う.

日常生活では,余りにも無駄なものが多い.方丈にはきっと無駄なものが無いだけではなく,不思議なゆとりもあるのだろう.故人の知恵は凄い.

小生のしたこと、汗顔のいたりです。又、続きを掲載してください。勉強になります。

日本の数奇屋造りに似た感じの家屋がある。

今日は東莞へ移動の予定。少し時間の余裕が出来て良かった。明日は香港へ出て、その足で帰国の予定。