【罹災千日目の朝】

東日本大震災から千日を前に、朝日新聞社が、東京電力福島第一原発事故の避難民を聞き取り調

査をしたところ、福島県を含む19都府県の185人から回答を得た結果、震災前に住んでいた地域へ

の帰還希望者が初めて半数を割り、生計のめどが「立たない」との答えは4割を超えるが、望み

をつなぐ人たちは少なくなかったという。警察庁によると、死者は1万5,883人で、今なお2,651人

が行方不明となっている。現在も全国で、およそ27万8,000人が、仮設住宅などでの避難生活を余

儀なくされているという。こちらの勝手な思い込みかもしれないが、阪神大震災の経験から、精

神的な苦痛は癒えるどころか日々増長しているのではと思っている。思い切った手を次々打って

いかなければと。それにしても、"放射性物質の除染の進捗の見える化"に準じた情報開示が整備

されるべきだと考える(これが秘密情報に該当するとは思えないが)。

【テレメトリック・ロボット進化続々】

広大な大学の構内は慣れない人にとっては迷宮のようなもの。米マサチューセッツ工科大学(M

IT)の研究所はこのほど、空飛ぶ案内ロボット「スカイコール」を開発し、道案内の試験運用

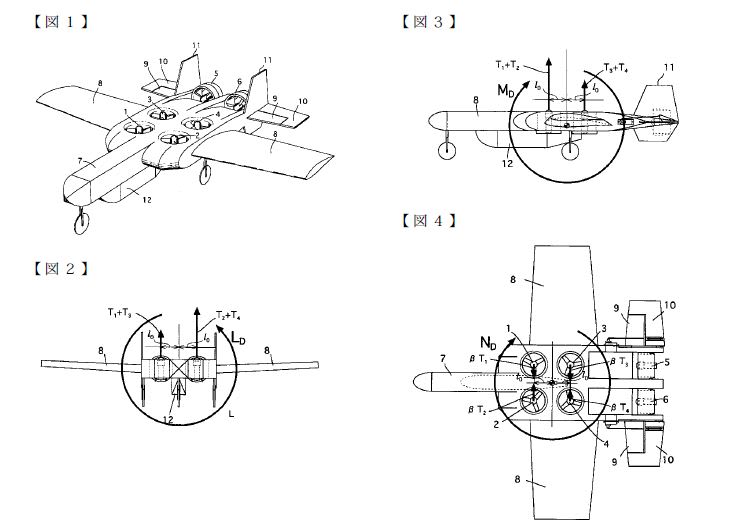

を始めた。また、デンソー技術開発センタは四つのプロペラを持つ「クアッドコプター」をベー

スに、独自の制御法を開発し、垂直、水平方向に飛ぶのに加え、陸上で自力で垂直に立ち上った

り、本体を斜めに傾けたまま転がり走行したりする災害調査専用ロボット「夢輪(ムーワ)」を

公開したという。さらに、ドイツのE-volo社は、ラジコンの電動クアッドコプター二人乗りモデル

の飛行実験に成功している。つまり"テレメトリック・ロボット時代"の幕開けということなんだ

ろう!?

特開2013-212832 複数のローターを有する回転翼無人機用の高度推定器 パロット

特開2013-212832 複数のローターを有する回転翼無人機用の高度推定器

特開2013-144539 遠隔制御装置によって無人機を直観的に操縦するための方法

特開2013-139256 外乱を引き起こす動きを最小化しながら搭載型カメラによる撮影を行うための

回転翼無人機の操縦方法

特開2013-010499 フリップ型運動を自動的に実行するための無人機の姿勢の動力学的制御方法

特開2012-198883 曲線ターンを辿るように複数のローターを有する回転翼無人機を操縦する方法

特開2012-106721 複数のローターを有する回転翼無人機を操縦する方法

特開2012-006587 無人機、特に自動操縦下でホバリング飛行を行うことができる無人機の水平速

度を評価する方法

特開2011-251678 クアッドリコプター等の遠隔制御回転翼無人機の電気モーターの同期制御の方

法

特開2009-083798 電動垂直離着陸機の制御方法

【最新リチウム空気キャパシター電池技術】

それだけでない。急速充電できるリチウムキャパシター技術も進化をとげている(下図参照)。これについ

ては今夜も時間がないので、後日、まとめて掲載してみたい。

細かい雨が降り始め、みさきは何度かワイパーを動かした。「それで家福さんには理解で

きたんですか。どうして奥さんがその人と寝たのか?」

家福は首を振った。「いや、理解はできなかったな。彼を持ち合わせていて、僕が持ち合

わせていないものは、いくつかあったと思う。というかたぶん、たくさんあったんだろうと

思う。でもそのうちのどれが彼女の気持ちを捉えたのか、そこまではわからない。僕らはそ

んな細かいピンポイントのレベルで行動しているわけじゃないから。人と人とが関わり合う

というのは、とくに男と女が関わり合うというのは、なんていうか、もっと全体的な問題なんだ。

もっと曖昧で、もっと身勝手で、もっと切ないことだ」みさきはしばらくそのことについ

て考えていた。それから言った。「でも、理解はできなくても、その人と友だちではあり続

けたんですね?」

家福はもう一度野球帽を取り、今度はそれを膝の上に載せた。そして手のひらで頭頂部を

ごしごしと撫でた。「どう言えばいいんだろうな。いったん真剣に演技を始めると、やめる

きっかけを見つけるのがむずかしくなる。それがどれほど精神的にきついことであっても、

その演技の意味がしかるべき形をとらないうちは、流れを止めることはできないんだ。音楽

が、ある決まった和音に到達しないことには、正しい結末を迎えられないのと同じように…。

「僕の言ってることはわかる?」

みさきはマールボロを一本箱から取り出して口にくわえたが、火はつけなかった。車の屋

根が閉じているときには彼女は決して煙草を吸わない。ただロにくわえるだけだ。

「そのあいだも、その人と家福さんの奥さんは寝ていたのですか?」

「いや、寝ていなかった」と家福は言った。「そこまでやると、なんというか……あまりに

技巧的になり過ぎる。僕が彼と友だちになったのは、うちの奥さんが亡くなって少ししてか

らだ」

「彼とは本当の友だちになったのですか?それともあくまで演技だったんですか?」

家福はそれについて考えた。「両方だよ。その境目は僕自身にもだんだんわからなくなっ

ていった。真剣に演技をするというのは、つまりそういうことだから」

家福はその男に、初対面のときから好意のようなものを抱くことができた。高槻という名

前で、長身で顔立ちの良い、いわゆる二枚目の俳優だった。四十代の初め、とくに演技がう

まいわけではない。存在に味があるというのでもない。役柄も限られている。だいたいはナ

イスガイの役だ。いつもにこやかだが、時折横顔に憂愁を瀋ませる。中年女性に根強い人気

がある。家福はたまたまテレピ局の待合室で彼と顔を合わせた。妻が亡くなって半年後のこ

とで、高槻は彼のところにやってきて自己紹介をし、悔やみを言った。奥様とは一度だけで

すが、映画でご一緒したことがあります。そのときにいろいろお世話になりました、と高槻

は神妙な顔で言った。家福は礼を言った。時系列的に言えば、彼の知る限りでは、高槻は妻

が性的な関係を持った男たちのリストの末尾に位置していた。彼との関係が終わった少しあ

と、彼女は病院で検査を受け、既にかなり進行した子宮癌が発見された。

「ひとつ勝手なお願いがあります」と家福は挨拶がひととおり終わったあとで切り出した。

「どんなことでしょう?」

「もしよければ、高槻さんの時間を少しいただけませんか。お酒でも飲みながら、家内の思

い出話なんかをできればと思うんです。家内はよくあなたのことを話していました」

急にそう言われて、高槻は驚いたようだった。ショックを受けたと言った方が近いかもし

れない。彼は端正な形の眉を軽く寄せ、用心深く家福の顔をうかがった。何か話の裏がある

んじゃないか、というように。しかしそこに特別な意図は何も読み取れなかった。家福は長

く連れ添った妻を亡くしたばかりの男がいかにも浮かべそうな静かな表情を浮かべていた。

波紋が広がり終わったあとの他の水面のような表情だ。

「私としては誰か、妻のことが話せる話し相手がほしいだけなんです」と家福は言い添えた。

「うちに一人でじっとしていると、正直言って時々きつくなります。高槻さんにはきっとご

迷惑だとは思いますが」

それを聞いて高槻はいくらかほっとしたようだった。どうやら関係を疑われているわけで

はなさそうだ。

「いや、迷惑なんかじゃありません。そういう時間なら喜んで作りましょう。僕みたいなつ

まらない話し相手でよろしければ」。そう言って、彼は軽い微笑みを口元に浮かべた。目尻

に優しげなしわが寄った。なかなかチャーミングな微笑みだ。もし自分が中年の女性であれ

ば、きっと頬を赤らめるところだろうと家福は思った。

高槻は頭の中で素遠くスケジュール表を繰った。「明日の夜ならゆっくりお目にかかれる

と思いますが、家福さんのご予定はいかがですか?」

明日の夜なら自分も空いていると家福は言った。それにしてもずいぶん感情の読み取りや

すい男だ、と家福は感心した。両目をじっと覗き込んだら、向こう側まで透けて見えてしま

いそうだ。屈折したところも、意地の悪そうなところもない。夜中に深い落とし穴を搦って、

誰かが通りかかるのを待つようなタイプではない。俳優としてはおそらくそれほど大成しな

いだろうが。

「場所はどのあたりがよろしいですか?」と高槻は尋ねた。

「場所はまかせます。どこでも指定してもらえれば、そちらにうかがいます」と家福は言っ

た。

高槻は銀座の有名なバーの名前をあげた。そこのボックス席を予約しておけば、誰かに話

を聞かれることなく、心おきなく会話をすることができる、と彼は言った。家福はその店の

場所を知っていた。そして二人は握手をして別れた。高槻の手は柔らかく、指はほっそりと

して長かった。

手のひらは温かく、僅かに汗で湿っているようだった。緊張のせいかもしれない。

彼が立ち去ったあと、家福は待合室の椅子に腰を下ろし、握手をした手のひらを広げ、し

げしげと見つめた。そこには高槻の手の感触が生々しく残っていた。あの手が、あの指が妻

の裸の身体を撫でたのだ、と家福は思った。時間をかけて、隅から隅まで。それから彼は目

を閉じ、深く長く息をついた。いったい自分はこれから何をしようとしているんだろう、と

思った。しかしいずれにせよ、彼はそれをしないわけにはいかなかった。

村上春樹 『ドライブ・マイ・カー』

文藝春秋 2013年12月号掲載中