概略図。 中津川IC出て左方へ木曾街道をひたすら木曽大橋を向けて走る。

木曽大橋で361号線に乗ると開田高原に到着。

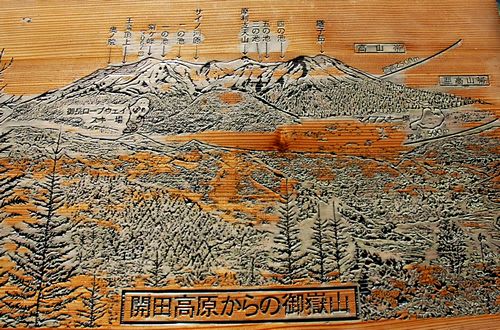

看板が挨拶してくれました。

そば処「まつば」で、まず腹ごしらえ。「まつば」は彩菜館付近やや上辺りに

位置し大畑野バス停前。 彩菜館では(焼きとうもろこしを食べました。)

末川辺りで御嶽山が目の前に飛込む。

開田高原で一番のそば栽培地

一番のそば栽培地

木曽馬放牧地

人慣れしているのか、柵から乗り出して草を食べている。

そばと白樺

スズキが穂をだして

木曽馬の厩舎へ 木曽馬の由来

木曽馬の特性と将来について

厩舎近くの木曽馬の放牧と御嶽山

再度、そばの栽培地と白樺へ(1)

そばの栽培地と白樺へ(2)

白樺林

そばの栽培地

そばの栽培地(後ろに見える御嶽山)

おいしいブルーベリーの摘み方

ブルーベリー畑

地蔵峠

地蔵様

開田高原 地蔵峠展望台

展望台からの御嶽山

開田高原からの御嶽山

帰路に咲くコスモス

「寝覚の床」を上から見ました。

小野の滝

「小野の滝」の説明板

紅白のサルスベリ:色合いがよくて掲載しました。

氣をつけてお帰りください、またのお越しをお待ち申し上げます。

姓

姓