2025年3月30日(日)、本日の朝のことです。「図書館感謝会」は4箇所で開催されるのですが、私共は下宿図書館に行ってきました。一番利用しているのは中央図書館ですが、ここは午後4時に開催するということで、参加できないからです。

開始時間の11時より十数分早く会場に着いたので、図書館を見学することにしました。図書館は下宿体育館と同じ建物ですが、2階にあることは知りませんでした。体育館にはスポーツや選挙開票見学でよく訪れたのですが。

図書館の入口に持ち帰り自由の除籍図書が数冊並べられていました。そこにはなんと見覚えのある『小さい劇の本』があるではありませんか。私が長年所属していた日本演劇教育連盟編集の脚本集です。とても見捨てられずにいただいてきました。

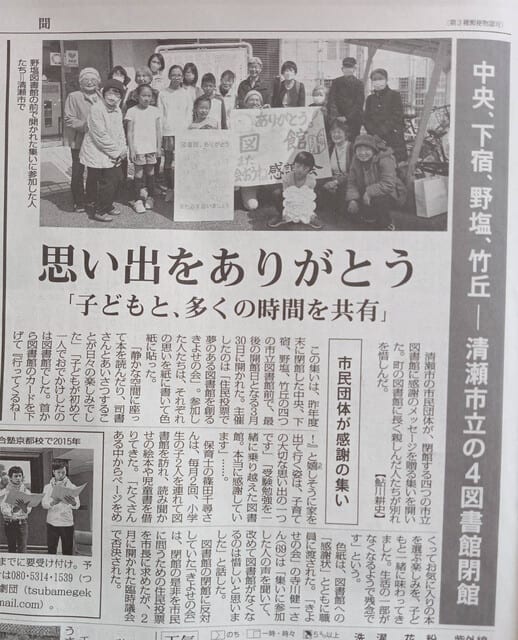

11時丁度、集会が始まりました。40名はいたでしょうか。顔出ししたくないという人は集合写真に写っていませんが。毎日新聞記者も来ていたようです(写真に写っている方のようです)。

新聞といえば、なんと良いタイミングでしょう。朝日新聞の本日の朝刊に清瀬市の澁谷市政による図書館4館閉館にまつわる記事が掲載されていました。「図書館のあり方を話し合う有識者会議の発足前に、市が一部閉館の方針を委員に伝えていた疑いがあることがわかった。」というものです。

さもありなん、最初から結論ありきで有識者会議を開催し、4館閉館を明記しないでパブコメを求めたのです。有識者会議もパブコメもアリバイ的に行ったことになります。ならば住民投票をすべきだったのです。定足数の6倍以上の署名が集まったのですからね。

集会参加者が円になり、それぞれの思いを語りました。最後に図書館の人(館長さんのようです)に感謝状を渡して集会は終了しました。

集会参加者やスポーツをする人が駐車場を数多く利用したのでしょう、満車でした。しょうがないので近くのコンビニに駐車したので、帰りにそこで売られていた野菜やお弁当を買いました。この日は絶好の桜日和で、柳瀬川の桜並木を眺めながらお弁当を広げましたとさ。

毎日新聞が記事にしてくれました。

箭本啓子さんが紹介してくれた長田弘さんの次の詩ご存じですか。

ベルリンの本のない図書館 長田弘

ここが、そこだった。

そこでできることは二つだった。

立ちどまること。しゃがみこんで、

黙って、足下を覗きこむこと。

清潔な敷石だけの、静かな広場の真ん中に、

窓のように、一メートル四方の

ガラス板が敷かれている。

ガラス板の下は、明るい光の部屋だ。

誰も入れない、地下の、方形の部屋の、

四面はぜんぶ真っ白な本棚で、

本棚に本は一冊もない。

ここが、そこだった。

ベルリン、一九三三年五月十日夜、

空疎な精神は火に投じられなければならないと、

そして本を自由に読むことは犯罪であると、

二万冊の本が、ナチスの突撃隊の手で、

集まった大勢の人びとの前で

深更まで燃やしつづけられた、

オペラ座広場、いまベーベル広場の、

ここが、そこだった。

日の暮れ、薄闇が忍んでくると、

樹木一本、街灯一つ、ベンチ一つない、

灰色の石畳だけの、石の広場の、

本のない本棚しかない地下の部屋の、

(その部屋は「図書館」とよばれている)

明るい光が、赤い心臓のように、

そこだけ、いよいよ明るくなって、

敷石の上に滲むようにひろがってきた。

本は文字を記憶に変えることができるのだ。

だから一冊の本もない図書館がある。

ここが、そこだった。