本日、二話目の投稿なのだ

ストラトのトレモロアームを使った『プチ音源』をお聴きいただけただろうか?

私の言葉に前向きにご協力くださる読者の皆さんに感謝したい

実はブログ村ランキングが昨日の3位から2位へと上昇したのだ

ジワジワと上り詰めている感じも悪くないと思う

読者の皆さんの中にもストラトを使っている方が多いと思う

トレモロユニットを活用しているだろうか?

ボディにアームを付けたままにしているが・・・

”ここ数年は使った事がない・・・”

という人も実は結構いるようだ

アームを取り外しているクラプトンの影響も大きいと思う

以前にもお話したが・・

クラプトン本人はレスポールのような感覚でストラトを使っているのだ

「ネックはストラト、音はレスポールが好きだね・・」

ギター単体でレスポールの音を求める故にアクティブ回路(ブースター)を組み込むに至ったのだ

レスポール的なギター・・という流れから自然とアームが取り外されたというわけなのだ

ブルースを主体とする演奏ジャンルも大きい

ブルースの楽曲の中ではアームの使いどころが少ない

演奏の最後で和音を軽く揺らす程度の使い方がせいぜいなのだ

クラプトンのストラトは完全なベタ付けではないようだ

わずかにボディに触れる程度にブリッジを調整しているのだ

ブリッジの後方に詰め木を入れる事でブリッジを固定しているのだ

巷に『クラプトンモデル』が多く流通しているが・・・

厳密にはこの板までも再現しているのが本物の証だといえる

カスタムショップ製のクラプトン限定モデルではこの特殊な板がセットされている

クラプトンが使用するすべてのギターがこの仕様ではないのも微妙なところなのだ

ちなみに不器用な人がギター購入後にこの板を自作するのは困難だと思う

板が薄ければブリッジ固定の意味がない

板が厚ければブリッジは動かないが限度を越えればブリッジを支えているネジを痛める

むしろバネだけでブリッジを固定した方が『怪我』がない

”何故にアームを使わないのか?”

憧れのギタリストが使っていない・・

というのも理由の一つになっている

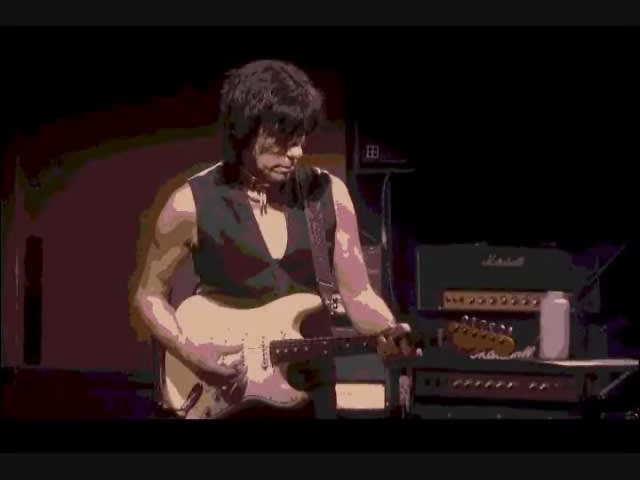

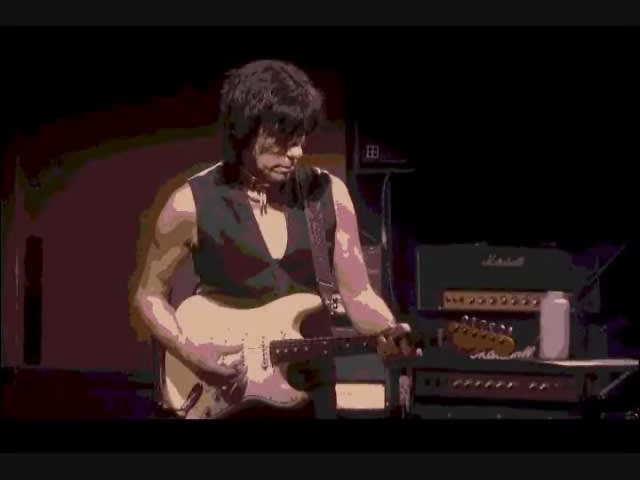

近年、積極的にアームを奏法に取り入れているギタリストは

私が知る限りではジェフベックとスティーブヴァイだけだと思う

特にジェフベックはアーミングに『音程』を持たせたところが他のギタリストとは大きく異なる点なのだ

単なるギミックではない

指によるビブラートとアームを使い分けている

さらにはチョーキングとアームアップも状況で使い分けるという拘り様なのだ

ジェフベックのコピー譜は難解なのだ

従来のArmという表記だけでは表現しきれない世界観がある

指弾きの繊細なタッチと相まって唯一無二のプレイを展開するのだ

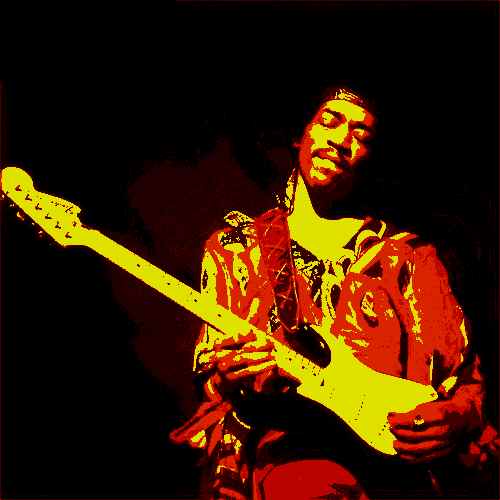

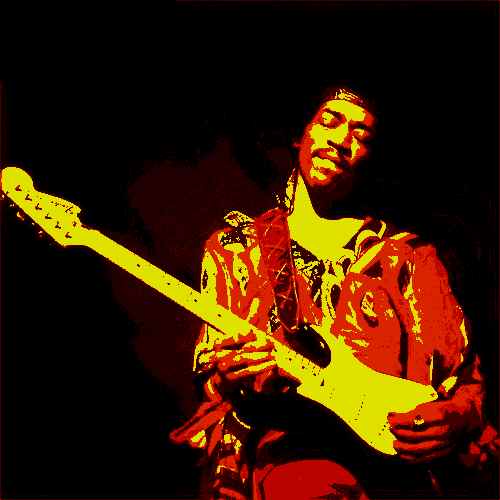

アーミング発祥のジミヘンからの大きな進歩なのだ

ジェフベックはアームのみだがヴァイはさらにワウペダルを絡めるという特徴が見られる

各々が独自性を追求しているのだ

音譜を追いかけるだけでも必至な人にとって、さらにアーム、ワウペダルが加わるのは辛い

逆に言えばこれらをそこそこ巧みに操れればライブや仲間内でも簡単に目立てるのだ

速弾きが苦手という人も実はチャンスが潜んでいるのだ

私も数年前までは速弾きマスターを目指していたのだ

私はゲイリームーアタイプなのだ

すべての音をオルタネイトで弾き切る『マシンガン奏法』なのだ

ゲイリーの弟子?であるジョンサイクスもこのタイプなのだ

実はこの奏法には人間の限界があるのだ

物理的にこれ以上は無理・・という速さに突き当たる

壁を乗り越えるべくイングヴェイが得意とするスィープ奏法が生まれたのだ

元々スィープはブルースの定番リックなのだ

速く弾く為ではない

チョップと呼ばれるニュアンス付けの一環なのだ

イングヴェイが考えついた奏法ではない

昔から行われていたのだ

しかしながらロック音楽にあのスピード感を導入した事は称賛に値する

何においても世界観を『確立』した人が勝ちなのだ

タッピング(昔はライトハンド?)もヴァンヘイレンよりも早い段階で弾いていたギタリストがいる

しかしながら、ライブにおける単なるギミックだったのだ

それを音楽に昇華させたのがエディなのだ

脱線してしまった・・・

素人ギター弾きの場合、アームを使わないのではない

”使えない・・・”

というのは正確なところだと思う

”使いどころが分からない・・”

という声も良く耳にする

解決策はアームを多用するギタリストの楽曲を熟聴する事に尽きる

特にコピーする・・真似る・・・というような意識は無用なのだ

ただ何も考えないで聴いているだけでも十分に意味がある

日本人ギタリストの多くはストラトの使い方があまり上手くない

欧米の天才たちと比較するのも酷ではあるが・・・

その中でもダントツに上手いのは日本屈指のストラトマスターであるChar氏なのだ

氏の場合、若い頃からアームを積極的に活用してきた

ジェフベックとお友達である偉大なギタリストだがアームに関してはベックの影響は薄い

むしろベックが憧れたジミヘンの影響を強く感じる

”アームダウンの美学・・・”

なのだ

アームを使わないならば他のギターという選択もある

私は決して使いこなしているとは言い難いが・・

アーム活用派だと自覚しているのだ

コードを揺らすだけも意味があると思う

隣で弾いているレスポール弾きを圧倒する事がストラト弾きの使命なのだ

以前のストラトは

”線が細い音・・・”

だと言われていたのだ

もともとはカントリー音楽の為に作られたギターなのだ

スチールギターという楽器をご存じだろうか?

ハワイアンなども用いられるあのギターなのだ

台の上に横置きで弾く独特のプレイスタイルを持つ

ステージで動き回りたい・・

というニーズに応えるべくしてストラトが生まれたのだ

ストラトのアームはスチールギターのスライドの音をイメージしているのだ

レオフェンダーが目指した音が想像できると思う

ジミヘンの爆撃機のようなアームダウンではない

ジミヘンはストラトをブルース使いからロックへと導いた功労者だが・・

実はその音には少々の不満を抱いていたらしい

先にも述べた音の細さや軽さなのだ

それがシングルの特徴なのだ

それを克服すべくファズを使い始めたのだ

今でこそブースターという概念は定着したが・・

歪み系をブーストに用いた最初の人物がジミヘンだったのだ

何でファズなのか?

特にジミヘンがファズを好んでいたのではない

その時代にはファズしかなかったのだ

今から50年近く昔の話なのだ

のちにディストーション、オーバードライブが必要に応じて生まれるのだ

ジミヘンの時代にキメが細かいオーバードライブ系のエフェクトがあったら?

そんな想像をする事があるのだ

おそらくジミヘンのギターフレーズも変わってきたと思う

ファズを粗い歪みと称するする人がいる

間違いではないが・・・

ギター側のボリュームを絞った時の鈴のような繊細な音もファズ特有なのだ

ジミヘンのような『いなたい音』を嫌う人には無用なエフェクトだが・・・

ギター弾きとして知っていて損はないエフェクターだと思う

ファズは温度変化にも過敏に反応するのだ

物理的な構造は文系の私には説明できないが・・・

音程変化でも色々な表情を見せるのだ

ジミヘンにおける数々の要因は

”偶然の賜物・・・”

”神様のプレゼント・・・”

だと思っているのだ

若い頃にはジミヘンの名前を知っていたがまったく興味がなかった

当然だと思う

私が若い頃のロックの王道、カリスマは前回もご紹介したリッチーなのだ

面白いことにリッチーがストラトを使うきっかけになった人物がジミヘンなのだ

後発のリッチーもジミヘン同様にストラト(シングル)の音の細さに悩んでいたのだ

普通にストラトをマーシャル(当時の1ボリューム仕様)に繋ぐとジミヘンのような音になる

リッチーのようなハードロック向きの音とは程遠い

リッチーはマーシャルに改造を加えた上、ストラトのピックアップも交換していたのだ

自らピックアップのコイルを巻き直したという伝説もある

実はリッチーは相当に器用だったのだ

指板を削るスキャロップドフィンガーボードもリッチーが自分で削ったのだ

もともとクラシック音楽に精通していたリッチーがクラシックの弦楽器からヒントを得たのだ

クラプトンも3本もストラトを分解して伝説の『ブラッキー』を作り上げた

ハンダ付けやパーツの取り付けも自ら行ったのだ

当時のギタリストは往々にしてみな器用だったのだ

ギター弾きとしてはベストなのだ

他人が調整したギターを弾くよりも自分が一番なのだ

現代の素人ギター弾きにも言えることなのだ

大がかりな調整や修理はプロに任せるとして・・

日常的なメンテは自身で行うのが理想なのだ

読者の皆さんは如何だろうか?

自分自身のギターの管理が出来ているだろうか?

日々、メンテを含め自分のギターに触れているとあらゆる『変化』に気付き易い

故障に結び付くような不具合を早期に察知する事で出費を最小限に抑える事もできる

特にネック周辺のトラブルは早期発見が不可欠なのだ

変化には良い部類のものもある

経年変化によって弾き心地や音色が変わる事も多い

徐々にという場合もあるが・・・

いわゆる激変という事も多々あるのだ

私のストラトが後者のタイプだったのだ

ここ数カ月で激的に弾き心地と音色が向上している

理由は明確なのだ

以前よりもかなり弦高を高く調整し直したのだ

闇雲に弦高を上げれば良いというものでもないが・・

そこは弦楽器なのだ

兎にも角にも弦の振動を最大限に引き出すという処方が必要になってくる

若手のプロの中には弾き心地を最優先するあまり活かし切れていない人も多いように感じられる

プロの友達がいるわけではないが・・・

ギター雑誌などで各プロのセッティングが紹介されている事があるのだ

「ストラトでこの調整はないんじゃない?」

こんな場合には動画サイトなどでそのギタリストの演奏を確認するのだ

素人の私がプロを評価するのも何だが・・・

プロにも色々とあるのだ

申し訳ないが・・イケメン?という事だけでプロになってしまったバンドもいると思う

あくまでも私の個人的な感想なので読み流していただきたい

ジミヘンをはじめとする魂のギタリストの名演に触れているうちに私自身の耳が肥えてしまったのだ

まぁ、テクが伴えば尚良いが・・・・

話をギターアームに戻そう・・

デフォルトのアーム棒が完璧という事もない

個々人、手の大きさやプレイスタイルが異なるのだ

弾き難いと感じた場合には他のタイプに付け替えてみるのも一考だと思う

ストラトの場合、『ヴィンテージタイプ』と『カレントタイプ』に大別出来る

「カレントって何?」

という方も多いと思う

アーム棒の先端部分の角度の違いなのだ

比較的真っ直ぐなアームがカレントなのだ

角度が急になっているアームがヴィンテージなのだ

実際に取り付けてみるとかなり雰囲気も異なる

概ね、近年のストラトはカレントタイプを採用する事が多い

可動範囲も大きく、アームの効きが良いのが特徴なのだ

ストラトから派生したフロイタイプも概ねカレントを採用している

現代のストラトでもヴィンテージを復刻したモデルは当然ながら角度が急なヴィンテージを用いる

キャップを付け替えるだけでも雰囲気が変わる

これにもフェンダー純正とその他があるのだ

純正は値段も高いが質感も高いのだ

結局、何処に妥協点も見出すか?なのだ

ちなみにアーム周辺のパーツはある意味では消耗品という扱いなのだ

二点支持のブリッジなのだ

これだけで安ストラトよりも高いのだ

とにかくUSA製は値段が高い

しかしながら良い音が出せた時の満足度も相当なものなのだ

ギター信者?の私も過去には多くの散財を後悔した時期があった

「安いギターでも一緒だったかな?」

「何で俺、こんなに無駄遣いしているんだろう?」

ポイントはギター購入を『無駄遣い』と感じている部分なのだ

つまりは思ったようにギターが鳴らせていない証なのだ

頭でイメージしている音がまったく聴こえてこない

ここは辛抱の時なのだ

ある日、開眼する時が訪れる

”棚からぼた餅・・・”

という事はあり得ない

それなりにギターを鳴らす努力を惜しまない事は大前提なのだ

”待てば海路の日和あり・・・”

その他にも似たような諺があるが・・・

趣味でも精一杯極めた方が楽しさも倍増する

勉強も仕事も中途半端な人は結局のところ、趣味も中途半端なのだ

中途半端な人生に終始する

これを打破出来るのは自分なのだ

「何を偉そうな事を言っているの?」

と思う人もいると思うが・・・

趣味の世界では絶対の自信があるのだ

私ほどギターや音楽に入れ込んでいる者も少ないと思う

それが良い事なのか?否か?は分からないが・・・

私をはじめとする家族の生活も破綻する事なく

送る事が出来ているので良しとしたい

まぁ、そういう事なのだ

”ギターアームの話から何でこうなるの?”

という感じだが・・・

これが私のブログの良い所なのだ

現在、ブログ村のランキングは2位と3位を行ったり来たりしている状態なのだ

もう少し・・なのだ

ここまで来ると少々欲が出てくる

今回はちょっと変わった音源を付けてみた

ストラトでこんな音を出す素人は私だけだと思う

不思議な世界をご堪能いただきたい・・・

ストラトのこんな鳴らし方もあるのだ

如何だろうか?

ストラトのトレモロアームを使った『プチ音源』をお聴きいただけただろうか?

私の言葉に前向きにご協力くださる読者の皆さんに感謝したい

実はブログ村ランキングが昨日の3位から2位へと上昇したのだ

ジワジワと上り詰めている感じも悪くないと思う

読者の皆さんの中にもストラトを使っている方が多いと思う

トレモロユニットを活用しているだろうか?

ボディにアームを付けたままにしているが・・・

”ここ数年は使った事がない・・・”

という人も実は結構いるようだ

アームを取り外しているクラプトンの影響も大きいと思う

以前にもお話したが・・

クラプトン本人はレスポールのような感覚でストラトを使っているのだ

「ネックはストラト、音はレスポールが好きだね・・」

ギター単体でレスポールの音を求める故にアクティブ回路(ブースター)を組み込むに至ったのだ

レスポール的なギター・・という流れから自然とアームが取り外されたというわけなのだ

ブルースを主体とする演奏ジャンルも大きい

ブルースの楽曲の中ではアームの使いどころが少ない

演奏の最後で和音を軽く揺らす程度の使い方がせいぜいなのだ

クラプトンのストラトは完全なベタ付けではないようだ

わずかにボディに触れる程度にブリッジを調整しているのだ

ブリッジの後方に詰め木を入れる事でブリッジを固定しているのだ

巷に『クラプトンモデル』が多く流通しているが・・・

厳密にはこの板までも再現しているのが本物の証だといえる

カスタムショップ製のクラプトン限定モデルではこの特殊な板がセットされている

クラプトンが使用するすべてのギターがこの仕様ではないのも微妙なところなのだ

ちなみに不器用な人がギター購入後にこの板を自作するのは困難だと思う

板が薄ければブリッジ固定の意味がない

板が厚ければブリッジは動かないが限度を越えればブリッジを支えているネジを痛める

むしろバネだけでブリッジを固定した方が『怪我』がない

”何故にアームを使わないのか?”

憧れのギタリストが使っていない・・

というのも理由の一つになっている

近年、積極的にアームを奏法に取り入れているギタリストは

私が知る限りではジェフベックとスティーブヴァイだけだと思う

特にジェフベックはアーミングに『音程』を持たせたところが他のギタリストとは大きく異なる点なのだ

単なるギミックではない

指によるビブラートとアームを使い分けている

さらにはチョーキングとアームアップも状況で使い分けるという拘り様なのだ

ジェフベックのコピー譜は難解なのだ

従来のArmという表記だけでは表現しきれない世界観がある

指弾きの繊細なタッチと相まって唯一無二のプレイを展開するのだ

アーミング発祥のジミヘンからの大きな進歩なのだ

ジェフベックはアームのみだがヴァイはさらにワウペダルを絡めるという特徴が見られる

各々が独自性を追求しているのだ

音譜を追いかけるだけでも必至な人にとって、さらにアーム、ワウペダルが加わるのは辛い

逆に言えばこれらをそこそこ巧みに操れればライブや仲間内でも簡単に目立てるのだ

速弾きが苦手という人も実はチャンスが潜んでいるのだ

私も数年前までは速弾きマスターを目指していたのだ

私はゲイリームーアタイプなのだ

すべての音をオルタネイトで弾き切る『マシンガン奏法』なのだ

ゲイリーの弟子?であるジョンサイクスもこのタイプなのだ

実はこの奏法には人間の限界があるのだ

物理的にこれ以上は無理・・という速さに突き当たる

壁を乗り越えるべくイングヴェイが得意とするスィープ奏法が生まれたのだ

元々スィープはブルースの定番リックなのだ

速く弾く為ではない

チョップと呼ばれるニュアンス付けの一環なのだ

イングヴェイが考えついた奏法ではない

昔から行われていたのだ

しかしながらロック音楽にあのスピード感を導入した事は称賛に値する

何においても世界観を『確立』した人が勝ちなのだ

タッピング(昔はライトハンド?)もヴァンヘイレンよりも早い段階で弾いていたギタリストがいる

しかしながら、ライブにおける単なるギミックだったのだ

それを音楽に昇華させたのがエディなのだ

脱線してしまった・・・

素人ギター弾きの場合、アームを使わないのではない

”使えない・・・”

というのは正確なところだと思う

”使いどころが分からない・・”

という声も良く耳にする

解決策はアームを多用するギタリストの楽曲を熟聴する事に尽きる

特にコピーする・・真似る・・・というような意識は無用なのだ

ただ何も考えないで聴いているだけでも十分に意味がある

日本人ギタリストの多くはストラトの使い方があまり上手くない

欧米の天才たちと比較するのも酷ではあるが・・・

その中でもダントツに上手いのは日本屈指のストラトマスターであるChar氏なのだ

氏の場合、若い頃からアームを積極的に活用してきた

ジェフベックとお友達である偉大なギタリストだがアームに関してはベックの影響は薄い

むしろベックが憧れたジミヘンの影響を強く感じる

”アームダウンの美学・・・”

なのだ

アームを使わないならば他のギターという選択もある

私は決して使いこなしているとは言い難いが・・

アーム活用派だと自覚しているのだ

コードを揺らすだけも意味があると思う

隣で弾いているレスポール弾きを圧倒する事がストラト弾きの使命なのだ

以前のストラトは

”線が細い音・・・”

だと言われていたのだ

もともとはカントリー音楽の為に作られたギターなのだ

スチールギターという楽器をご存じだろうか?

ハワイアンなども用いられるあのギターなのだ

台の上に横置きで弾く独特のプレイスタイルを持つ

ステージで動き回りたい・・

というニーズに応えるべくしてストラトが生まれたのだ

ストラトのアームはスチールギターのスライドの音をイメージしているのだ

レオフェンダーが目指した音が想像できると思う

ジミヘンの爆撃機のようなアームダウンではない

ジミヘンはストラトをブルース使いからロックへと導いた功労者だが・・

実はその音には少々の不満を抱いていたらしい

先にも述べた音の細さや軽さなのだ

それがシングルの特徴なのだ

それを克服すべくファズを使い始めたのだ

今でこそブースターという概念は定着したが・・

歪み系をブーストに用いた最初の人物がジミヘンだったのだ

何でファズなのか?

特にジミヘンがファズを好んでいたのではない

その時代にはファズしかなかったのだ

今から50年近く昔の話なのだ

のちにディストーション、オーバードライブが必要に応じて生まれるのだ

ジミヘンの時代にキメが細かいオーバードライブ系のエフェクトがあったら?

そんな想像をする事があるのだ

おそらくジミヘンのギターフレーズも変わってきたと思う

ファズを粗い歪みと称するする人がいる

間違いではないが・・・

ギター側のボリュームを絞った時の鈴のような繊細な音もファズ特有なのだ

ジミヘンのような『いなたい音』を嫌う人には無用なエフェクトだが・・・

ギター弾きとして知っていて損はないエフェクターだと思う

ファズは温度変化にも過敏に反応するのだ

物理的な構造は文系の私には説明できないが・・・

音程変化でも色々な表情を見せるのだ

ジミヘンにおける数々の要因は

”偶然の賜物・・・”

”神様のプレゼント・・・”

だと思っているのだ

若い頃にはジミヘンの名前を知っていたがまったく興味がなかった

当然だと思う

私が若い頃のロックの王道、カリスマは前回もご紹介したリッチーなのだ

面白いことにリッチーがストラトを使うきっかけになった人物がジミヘンなのだ

後発のリッチーもジミヘン同様にストラト(シングル)の音の細さに悩んでいたのだ

普通にストラトをマーシャル(当時の1ボリューム仕様)に繋ぐとジミヘンのような音になる

リッチーのようなハードロック向きの音とは程遠い

リッチーはマーシャルに改造を加えた上、ストラトのピックアップも交換していたのだ

自らピックアップのコイルを巻き直したという伝説もある

実はリッチーは相当に器用だったのだ

指板を削るスキャロップドフィンガーボードもリッチーが自分で削ったのだ

もともとクラシック音楽に精通していたリッチーがクラシックの弦楽器からヒントを得たのだ

クラプトンも3本もストラトを分解して伝説の『ブラッキー』を作り上げた

ハンダ付けやパーツの取り付けも自ら行ったのだ

当時のギタリストは往々にしてみな器用だったのだ

ギター弾きとしてはベストなのだ

他人が調整したギターを弾くよりも自分が一番なのだ

現代の素人ギター弾きにも言えることなのだ

大がかりな調整や修理はプロに任せるとして・・

日常的なメンテは自身で行うのが理想なのだ

読者の皆さんは如何だろうか?

自分自身のギターの管理が出来ているだろうか?

日々、メンテを含め自分のギターに触れているとあらゆる『変化』に気付き易い

故障に結び付くような不具合を早期に察知する事で出費を最小限に抑える事もできる

特にネック周辺のトラブルは早期発見が不可欠なのだ

変化には良い部類のものもある

経年変化によって弾き心地や音色が変わる事も多い

徐々にという場合もあるが・・・

いわゆる激変という事も多々あるのだ

私のストラトが後者のタイプだったのだ

ここ数カ月で激的に弾き心地と音色が向上している

理由は明確なのだ

以前よりもかなり弦高を高く調整し直したのだ

闇雲に弦高を上げれば良いというものでもないが・・

そこは弦楽器なのだ

兎にも角にも弦の振動を最大限に引き出すという処方が必要になってくる

若手のプロの中には弾き心地を最優先するあまり活かし切れていない人も多いように感じられる

プロの友達がいるわけではないが・・・

ギター雑誌などで各プロのセッティングが紹介されている事があるのだ

「ストラトでこの調整はないんじゃない?」

こんな場合には動画サイトなどでそのギタリストの演奏を確認するのだ

素人の私がプロを評価するのも何だが・・・

プロにも色々とあるのだ

申し訳ないが・・イケメン?という事だけでプロになってしまったバンドもいると思う

あくまでも私の個人的な感想なので読み流していただきたい

ジミヘンをはじめとする魂のギタリストの名演に触れているうちに私自身の耳が肥えてしまったのだ

まぁ、テクが伴えば尚良いが・・・・

話をギターアームに戻そう・・

デフォルトのアーム棒が完璧という事もない

個々人、手の大きさやプレイスタイルが異なるのだ

弾き難いと感じた場合には他のタイプに付け替えてみるのも一考だと思う

ストラトの場合、『ヴィンテージタイプ』と『カレントタイプ』に大別出来る

「カレントって何?」

という方も多いと思う

アーム棒の先端部分の角度の違いなのだ

比較的真っ直ぐなアームがカレントなのだ

角度が急になっているアームがヴィンテージなのだ

実際に取り付けてみるとかなり雰囲気も異なる

概ね、近年のストラトはカレントタイプを採用する事が多い

可動範囲も大きく、アームの効きが良いのが特徴なのだ

ストラトから派生したフロイタイプも概ねカレントを採用している

現代のストラトでもヴィンテージを復刻したモデルは当然ながら角度が急なヴィンテージを用いる

キャップを付け替えるだけでも雰囲気が変わる

これにもフェンダー純正とその他があるのだ

純正は値段も高いが質感も高いのだ

結局、何処に妥協点も見出すか?なのだ

ちなみにアーム周辺のパーツはある意味では消耗品という扱いなのだ

二点支持のブリッジなのだ

これだけで安ストラトよりも高いのだ

とにかくUSA製は値段が高い

しかしながら良い音が出せた時の満足度も相当なものなのだ

ギター信者?の私も過去には多くの散財を後悔した時期があった

「安いギターでも一緒だったかな?」

「何で俺、こんなに無駄遣いしているんだろう?」

ポイントはギター購入を『無駄遣い』と感じている部分なのだ

つまりは思ったようにギターが鳴らせていない証なのだ

頭でイメージしている音がまったく聴こえてこない

ここは辛抱の時なのだ

ある日、開眼する時が訪れる

”棚からぼた餅・・・”

という事はあり得ない

それなりにギターを鳴らす努力を惜しまない事は大前提なのだ

”待てば海路の日和あり・・・”

その他にも似たような諺があるが・・・

趣味でも精一杯極めた方が楽しさも倍増する

勉強も仕事も中途半端な人は結局のところ、趣味も中途半端なのだ

中途半端な人生に終始する

これを打破出来るのは自分なのだ

「何を偉そうな事を言っているの?」

と思う人もいると思うが・・・

趣味の世界では絶対の自信があるのだ

私ほどギターや音楽に入れ込んでいる者も少ないと思う

それが良い事なのか?否か?は分からないが・・・

私をはじめとする家族の生活も破綻する事なく

送る事が出来ているので良しとしたい

まぁ、そういう事なのだ

”ギターアームの話から何でこうなるの?”

という感じだが・・・

これが私のブログの良い所なのだ

現在、ブログ村のランキングは2位と3位を行ったり来たりしている状態なのだ

もう少し・・なのだ

ここまで来ると少々欲が出てくる

今回はちょっと変わった音源を付けてみた

ストラトでこんな音を出す素人は私だけだと思う

不思議な世界をご堪能いただきたい・・・

ストラトのこんな鳴らし方もあるのだ

如何だろうか?