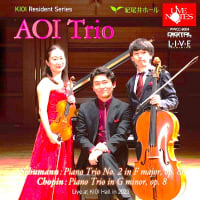

ハイドン:弦楽四重奏曲:「ひばり」(作品64の5)

「セレナード」(作品3の5)

「五度」(作品76の2)

「皇帝」(作品76の3)

弦楽四重奏:イタリア弦楽四重奏団

CD:ユニバーサルミュージック(DECCA) UCCP‐7080

ハイドン(1732年―1809年)の曲というと、我々にとってバッハやモーツァルトそれにベートーヴェンの曲に比べ、どうも一歩身を引いて聴く傾向が無きにしも非ずといったことは言えないだろうか。ところが、西洋音楽の歴史にとってハイドンの残した足跡は、我々が考えている以上に大きなものであることが、多くの曲を聴き進めると、じわじわと実感させられてくる。ベートーヴェンの交響曲に多大な影響を及ぼしたのが他ならぬハイドンの交響曲作品群であり、現在の弦楽四重奏曲の基礎を確立したのがハイドンが作曲した80曲余り(実際は68曲で他の作曲者の作品が含まれていると言われる)の弦楽四重奏曲なのである。つまりハイドンは、「交響曲の父」であると同時に「弦楽四重奏曲の父」でもあるのである。モーツァルトはハイドンが作曲した6曲からなる「ロシア四重奏曲」に大いなる感銘を受け、「ハイドンセット」と呼ばれている6曲の弦楽四重奏曲をハイドンに献呈しているほどである。要するにハイドンの「ロシア四重奏曲」や「エルデーディ四重奏曲」は、現代的な弦楽四重奏曲の礎となった作品であり、ベートーヴェンをはじめ、その後の多くの作曲家に多大な影響を与えている。今回のCDは、そんなハイドンが最晩年に作曲した3曲(その後の研究で「セレナード」はハイドンの作曲ではないことが判明している)の親しみ易い弦楽四重奏曲が1枚に収まっている魅力的1枚。

ハイドンは、ウィーンで亡くなっているが、それはナポレオン軍のウィーンへの砲撃が行われている最中である。丁度そのときにベートーヴェンもウィーンにおり、ハイドンの死を看取ったかもしれない。同じウィーン市内に居たわけで、ハイドンとベートーヴェンの関係はかなり深いものであったことが推察される。その時ハイドンとベートーヴェンは互いにどんな話をしていたのであろうか。ハイドンの直接の死因は、ナポレオン軍の砲撃によるものではないようではあるが、戦時下で亡くなっていることだけは確かだ。ベートーヴェンはこの時までは、ナポレオンに対する期待は大きかったようであるので、ナポレオン軍の砲撃をベートーヴェンがどのような感情で受け止めていたか興味深い。いずれにせよハイドンに死によってクラシック音楽の歴史に一つの区切りが付けられたのは確かだ。そのハイドンが最晩年に取り組んだのが「ひばり」「五度」「皇帝」というニックネームが付けられた弦楽四重奏曲であったことを見ると、ハイドンの弦楽四重奏曲にかけた執念が並々ならぬものであったことが推察される。ベートーヴェンも最晩年まで弦楽四重奏曲作曲し続けた。ベートーヴェンが晩年になって到達した心情の吐露を弦楽四重奏曲という形式で表現したのに対し、ハイドンは若者のように、弦楽四重奏曲の完成に向けて最後の力を振り絞ったことが聴いて取れる。特に「五度」の内容の濃さには圧倒される。

「ひばり」は、作品64の6曲からなる弦楽四重奏曲の最初の1曲に当る作品。「ひばり」というニックネームは、第1楽章の第1主題から名付けられたもの。何と軽快な主題なのであろうか。晴れ晴れとした広大な畠で無心に鳴くひばりの声そのもである。その愛らしいメロディーにただ聴き惚れてしまう。第2楽章のメロディーも第1楽章に劣らず、自然の香りが立ち込め、ゆったりとした雰囲気に安堵の感情に包まれる。第3楽章は、がらりと雰囲気が変わり、生き生きと陽気な感情が一面に漂い、四重奏曲の面白さがたっぷりと味わえる。第4楽章は、テンポがさらに速くなり4人の奏者の掛け合いを聴いているだけでも楽しくなってくるような曲だ。「セレナード」は、最初はハイドンの作と考えられていたが、その後の研究の結果、今ではハイドンの作ではなく、ハイドンを尊敬していたオーストリアの僧侶ロマン・ホフシュテッター(1748年―1815年)の作であることが判明している。しかし、この“贋作”である作品は大変よく書かれていて、ハイドンの作と言われても疑いが起きないほど立派な四重奏曲である。特に「セレナーデ」の名の元となった第2楽章は、何回聴いても聴き飽きないメローディーが何とも美しく、印象的だ。

「五度」は、大作オラトリオ「天地創造」に着手した1797年に書かれた四重奏曲で、献呈者の名をとった6曲からなる「エルデーディ四重奏曲」の第2曲目に当る曲。「五度」というニックネームは、第1楽章の第1主題の冒頭に5度で下降する動機が現れ、それが全楽章を通して用いられているためという。第1楽章は、実に堂々とした曲づくりが強く印象付けられる。何かベートーヴェンの後期の弦楽四重奏曲を思い浮かべてしまう。第2楽章は、如何にもハイドンらしい明るく、機知に富んだ曲であり、耳に心地良い。第3楽章は、第1楽章が再来したような、がっしりとした構成の曲で、四重奏曲の醍醐味を充分に味わうことができる。第4楽章は、テンポの早い曲であるが、軽快というよりは深みのある曲想が聴くものに伝わってくる。「皇帝」は、「エルデーディ四重奏曲」の中の1曲で、第2楽章の変奏曲の主題に、ハイドンが1797年に神聖ローマ皇帝フランツ2世に捧げた「神よ、皇帝フランツを守り給え」(皇帝賛歌)が用いられていることからこの名が付けられた(現在はドイツ国歌となっている)。第1楽章は、伸びやかな中に、一方では深い四重奏曲の充実感が漂う名品。第2楽章は、「皇帝賛歌」の変奏曲が大変厳かに繰り広げられ、誠に印象的な楽章を形成している。第3楽章は、ここでもハイドンらしい明るい軽快な曲づくりをたっぷりと味わうことができる。第4楽章は、晩年のハイドンが到達した音楽的境地が、そのまま曲に反映されているかのような充実感に満ちている。演奏しているイタリア弦楽四重奏団は、1945年から1980年にかけて活躍したした弦楽四重奏団。その明るく、透明感ある明快なアンサンブルは、多くのファンを魅了した。このCDでは、その持つ魅力をたっぷりと味わうことができる(蔵 志津久)