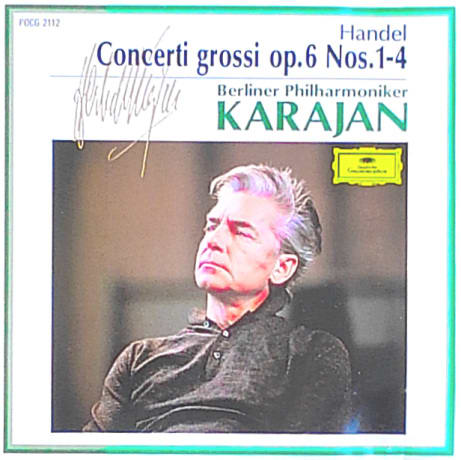

管弦楽:ベルリンフィルハーモニー管弦楽団

録音:1968年8月、スイス、サンモリッツ、ヴィクトリアザール

CD:POLYDOR K.K. POCG-2112~4

指揮のヘルベルト・フォン・カラヤン(1908年―1989年)は、オーストリア、ザルツブルク出身。第二次世界大戦後の1951年、再開したバイロイト音楽祭の主要な指揮者として抜擢される。1954年ドイツ音楽界に君臨していた巨匠フルトヴェングラーが急逝したことで、翌1955年にフルトヴェングラーとベルリン・フィルハーモニー管弦楽団とのアメリカ演奏旅行の代役を果たし、成功を納めた。この旅行中にベルリン・フィルの首席指揮者兼芸術総監督に就任し、1989年まで34年もの長期間この地位にとどまった。それと同時にウィーン国立歌劇場の総監督やザルツブルク音楽祭の芸術監督などのクラシック音楽界の主要ポストを独占し、当時のクラシック音楽界に多大な影響力を持つに至った。ベルリンに加え、世界の人気を二分するウィーンの両オーケストラを同時にたばねることになり、このころから”帝王”と呼ばれ始める。1950年代からはスカラ座でも主要な指揮者として活躍した。1954年の初来日以降、合計11回来日している。

このヘンデル:合奏協奏曲集(第1番~第12番) 作品6のカラヤン指揮ベルリンフィルによる録音が行われたのが、スイスのサンモリッツにあるヴィクトリアザールである。何故ここが選ばれたのかというと、カラヤンの別荘があったからなのである。カラヤンの自宅はオーストリアであるわけだが、冬はスイスのサンモリッツ、夏はフランスのサントロペの別荘で家族と休暇を楽しむのが慣例となっており、その時の写真や動画が今に遺されている。自ら操縦したファルコン10で空港に着陸後、家族と合流して車で別荘に向かい、そこで家族団らんの一時を過ごしたのである。カラヤンは子供のころから機械いじりが好きで、自ら飛行機を操縦したほか、音響機器にも目がなく、当時、世界の最先端を走っていた日本の音響機器にカラヤンは強く惹かれていたようだ。そんな関係で、このサンモリッツの別荘にソニー創業者の一人である盛田昭夫氏を招き、当時世界を席巻していたソニー製のFMトランジスタラジオを一緒に聴いたこともあったという。

ヘンデル:合奏協奏曲集(第1番~第12番) 作品6は、1739年に作曲された全部で12曲からなる合奏協奏曲集。初版の正式な題は「ヴァイオリン4部、テノール・ヴァイオリン(ヴィオラ)、チェロおよびハープシコードの通奏低音のための七声による12の合奏協奏曲集」で、2挺のヴァイオリンとチェロおよび弦楽合奏(第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、ヴィオラ)それにチェンバロの通奏低音によって演奏される。この作品は、コレッリの合奏協奏曲集 作品6をモデルとして書かれたと言われており、様式は変化に富み、オペラと共通のフランス風序曲(第5番・第10番)、サラバンド風のアリア(第10番)、ダカーポ形式(第11番)、室内ソナタ的な舞曲の連続(第8番)、フーガに見られるドイツ的な対位法的音楽など、国際性ゆたかな内容を持っている。現在でも取り上げられることが多く、ヘンデルの器楽曲のうちでもっとも優れ、もっとも洗練された作品とされている。

ヘンデルの合奏協奏曲(第1番~第12番) 作品6は、あらゆるクラシック音楽の中でも、弦楽器が響きがことにほか美しく、しかも力強く鳴り響く作品のひとつである。聴き進むうちに、弦楽器の海に身をゆだね、何とも言えない心地よさが全身を襲う。このためか、従来から多くの指揮者が録音してきた作品でもある。これらの数ある録音の中でも、ひときわ光り輝くのがカラヤンとベルリンフィルによるこのCDだと今でも私は確信する。堂々として力強く、確信に満ちた演奏であると同時に豊かな広がりも有している。何か書道の大家の気合の入った乾坤一擲の書きっぷりを傍から眺めているようでもあり、小気味好いことこの上ないのである。カラヤンは多くの録音を遺し、名盤といわれているものも少なくないが、私は、カラヤンが遺した録音の中でも、このヘンデルの合奏協奏曲集作品6が飛びっきり好きで、今でも私の”座右のCD”の中の一つとなっている。カラヤンの指揮というと、どうしても人工的な演出がことのほか強調されるきらいがあるが、このヘンデルの合奏曲はそういうところが全くなく、まことにもって自然な音づくりがなされている。カラヤンとベルリンフィルとが、互いに無心になって音楽を楽しんでいるという感じがしていて、何回聴き直しても全く飽きが来ないのだ。(蔵 志津久)