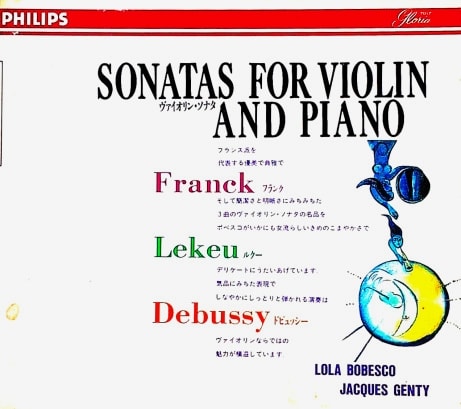

ルクー:ヴァイオリンソナタ

ドビュッシー:ヴァイオリンソナタ

ヴァイオリン:ローラ・ボベスコ

ピアノ:ジャック・ジャンティ

CD:日本フォノグラム(PHILIPS) 17CD-88

名ヴァイオリニストであったローラ・ボベスコの弾く、フランス近代のバイオリンソナタの名品3曲を収めたこのCDの演奏内容は、今においてもこれを超える録音はほとんどないといってもいいのではないか、とも思えるほどの完成度の高さを聴いて取れる名盤だ。1981年9月録音と今から40年以上前なので、いささかの録音の古めかしさがあるものの、鑑賞に差し支えはない。ボベスコのヴァイオリンは、あくまで典雅で、抑揚を利かせ、静かな演奏なのであるが、その存在感は他のどんなヴァイオリニストにも一歩も引けを取らないところが特徴だ。こんな静かでありながら芯の通ったヴァイオリンの演奏はめったに聴けるものではない。いささかな乱れもなく、全体が統一した構成美に貫かれているにもかかわらず、女流バイオリニストとしての特徴を遺憾なく発揮し、優美で、しなやかで、まろやかな世界を描き切る。

ローラ・ボベスコ(1921年ー2003年)は、ベルギー出身の女流バイオリニスト。パリ音楽院に入学し、1937年「イザイ・コンクール」で入賞し、以後世界的な名声を博し、フランス音楽やバロック音楽を得意とした。イザイはベリオが創始したといわれるフランコ・ベルギー楽派を代表する一人であるが、このコンクールに入賞を果たしたボベスコも、フランコ・ベルギー派のヴァイオリニストとして高く評価されていた。フランコ・ベルギー派の特徴は、自然で合理的なボウイング、細かなニュアンス、美しい音色などを挙げることができるが、彼女の演奏は正にこの王道を行くものと言える。今、現役で活躍するヴァイオリニストの中でデュメイがフランコ・ベルギー学派の一人だと言われているが、以前に比べ同派の流れを汲むヴァイオリにストの層が薄くなっているのは寂しい限りだ。

3曲の中の最初の曲、フランクのヴァイオリンソナタの演奏は、聴くものの感性に素直に響く。フランクは交響曲などではとても激しい曲想の音楽を展開するが、このヴァイオリンソナタでは、真に端正なたたずまいの音楽を組み立てている。このフランクの曲想とボベスコの感性とが幸福な出会いを見せ、静かな響きの中に強靭な構成力を込めた演奏に仕上がっている。

最後のドビュッシーのヴァイオリンソナタは、ひらめきとか、一瞬で移り変わる光の輝き見たいな、自然の営む吐息のような独特な世界を描いた作品であるが、ボベスコはここでもドビュッシーが表現したかったであろう、一瞬の美学とでもいったものを鋭敏に表現している。あくまでも繊細で研ぎ澄まされた感覚が例えようもなく美しい。(蔵 志津久)