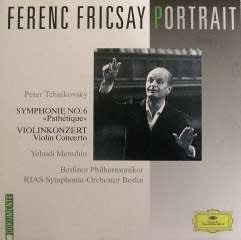

チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」

:ヴァイオリン協奏曲

指揮:フェレンツ・フリッチャイ

ヴァイオリン:ユーディ・メニューイン

管弦楽:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(交響曲第6番「悲愴」)

RIAS‐シンフォニーオーケストラ(現ベルリン・ドイツ交響楽団)

CD:ドイツ・グラモフォン 445 409‐2

フェレンツ・フリッチャイ(1914―1963)は、ハンガリー出身の世界的名指揮者である。一般にはそう知名度は高くはないが、その実力たるや超一流であることは誰もが認めるところ。しかし、1962年に白血病が悪化し、1963年、スイスで48歳の若さで亡くなってしまった。余りにも早い死によって、指揮者としてこれからが本格的な円熟の境地に入ろうとした機会を失った、“悲劇の指揮者”なのである。その指揮ぶりは実にメリハリの効いたもので、今、録音を通して聴いてもオーケストラの団員が全力を振り絞って、フリッチャイの指揮にようやくついて行っている様子が窺え、フリッチャイとオーケストラの団員との緊張感がひしひしと伝わってくる。こんな例は、フリッツ・ライナーぐらいしかいなかったのではなかろうか。そのフリッチャイが長生きしていたなら、果たしてどんな指揮ぶりに変貌を遂げたのだろうか。フルトヴェングラーのように超然とした指揮ぶりになるのか、最後までトスカニーニのように一糸乱れぬ整然とした指揮ぶりに終始するのか。

そのフェレンツ・フリッチャイがチャイコフスキー名曲を振ったのが今回のCDである。メリハリを身上とするフリッチャイが、ロシアの民族音楽の元祖みたいなチャイコフスキーを指揮したらどうなるのか?普通考えるとどうも相性が良くないと思いがちだが、意外にそうでもない。それは、フリッチャイの桁外れな情熱と、暗く、陰鬱なチャイコフスキーの情熱とがうまく混ざり合って、聴くものを圧倒する出来栄えとなっている。このCDでも、フリッチャイの指揮は一点の曖昧さもない。一方、チャイコフスキーの曲は、茫洋とした暗い情念を漂わせている。この二つの接点を考えてみると、チャイコフスキーの曲に、何か一本芯張り棒のようなようなものをフリッチャイが付け加えることによって、結果としてスケールの一回り大きな、しかも過去からの引きずった古臭いチャイコフスキー像に代わり、新鮮で筋肉質の近代的な新しいチャイコフスキー像の創造に成功したということができる。

チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」は、フリッチャイが指揮した名盤としては、ベルリン放送交響楽団との録音が有名であるが、このCDは、1953年7月にベルリン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮した録音である。第1楽章から、これまでのどの指揮した「悲愴」より緊迫感が格段に違うことに驚かされる。正に真剣勝負の「悲愴」であり、このことが悲愴交響曲が本来持つ暗い情念を、的確にリスナーに届けてくれる。聴くだけでも相当のエネルギーを消耗してしまうのではないのではなかろうか、と思うほどだ。第2楽章は、一転してゆっくりとした足取りで進む。細部まで神経を行き渡らせた演奏は、何とも心地いい気分にリスナーを包んでくれる。フリッチャイはただ行け行けだけの指揮者ではないのである。懐が深いのだ。第3楽章は、揺れ動く曲想を、速いスピード感で思い切って描き切って見せるところが何とも凄い。第4楽章は、チャイコフスキーならではの哀愁たっぷりのメロディーに覆われるが、フリッチャイの指揮は、単なる甘さだけでなく、遠近感を持った絵を見ているような、壮大でしかも爽快な気分を味あわせてくれる。そして、最後は限りない静かさをもって終える。

チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲は、ヴァイオリンがユーディ・メニューイン、管弦楽が1946年に西ベルリンで設立されたRIASシンフォニー・オーケストラ。この初代首席指揮者であったのがフリッチャイで、コンサートマスターには豊田耕児が就任していた。その後1956年に同オーケストラは、ベルリン放送交響楽団に改称し、1993年、現在のベルリン・ドイツ交響楽団となった。ヴァイオリンのユーディ・メニューイン(1916年―1999年)は、米国出身のユダヤ系名ヴァイオリニスト。座禅やヨガにも興味を持ち、来日もしているので日本人にとっては特に親みのあるヴァイオリニストの一人であった。後年は指揮もし、音楽教育者としても有名であった。フリッチャイとメニューインというまたとないスターの組み合わせのこのCD、第1楽章は、これまで聴いたことのないようなゆっくりとしたテンポで始まる。あたかも千両役者がしずしずと舞台の中央に進み出るのを見る思いがする。何いう深みがあり、自愛のこもったヴァイオリンの演奏なのであろうか。ここでのフリッチャイは、伴奏に徹しているが、やはりそこはフリッチャイ、一本芯の入った伴奏ぶりで、雄大な演奏を繰り広げる。こんな役者の揃ったスケール大きいチャイコフスキーは、滅多に聴けるものではない。第2楽章は、限りない哀愁を漂わせた演奏が聴ける。第3楽章は、ヴァイオリン協奏曲が持つ“華”の部分が一挙に咲き零れる。これの録音は、数あるチャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲の中でもトップクラスに位置づけられる名盤だ!(蔵 志津久)