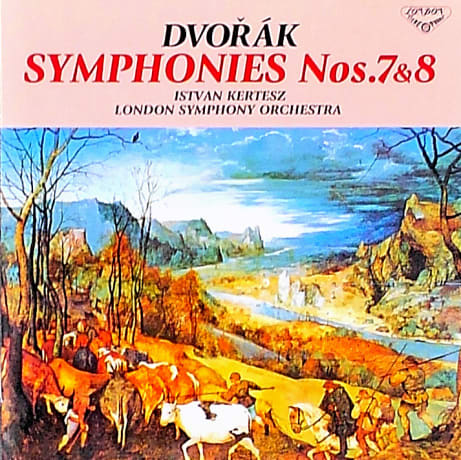

交響曲第8番op.88

指揮:イシュトヴァン:ケルテス

管弦楽:ロンドン交響楽団

録音:1964年3月(第7番)/1963年2月(第8番)、イギリス、ロンドン、キングズウェイ・ホール

CD:キングレコード KICC 8624

指揮のイシュトヴァン・ケルテス(1929年―1973年)は、ハンガリー、ブダペスト出身。同地のフェレンツ・リスト音楽院でゾルタン・コダーイなどに学ぶ。1955年からブダペスト国立歌劇場の副指揮者を務める。1956年、ハンガリー動乱の時、ジョルジュ・シフラと共に祖国を去る。その後、1960年から1963年までアウクスブルク国立歌劇場音楽総監督、1964年ケルン歌劇場音楽監督に就任。1965年から1968年までロンドン交響楽団の首席指揮者を務めた。1968年来日し、日本フィルハーモニー交響楽団を指揮した。1973年4月、イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団に客演した時に、イスラエルのテルアビブの海岸で遊泳中、高波にさらわれ溺死した。43歳没。1973年からはバンベルク交響楽団の首席指揮者の就任も決まっており、今後、世界の指揮者界を背負って立つ人材と思われていた矢先の出来事だったので、大きな衝撃を与えた。

ロンドン交響楽団(略称:LSO)は、1982年より本拠地をロンドンのバービカンセンターに置いている。名誉総裁にはエリザベス2世が就いており、このため”女王陛下のオーケストラ”としても知られる。同交響楽団は、1904年にクィーンズホール管弦楽団のメンバーを中心に、英国初の独立採算、自主運営のオーケストラとして発足した。同年6月9日に、クィーンズホールにおいて、ハンス・リヒターの指揮で第1回コンサートを開催。その後、リヒターは首席指揮者に就任し、1911年にエドワード・エルガーにその座を譲るまで楽団の基礎を固めた。エルガーの後も、アルトゥール・ニキシュ、トーマス・ビーチャムなどの名指揮者が首席指揮者についているほか、カール・ベームやレナード・バーンスタインが総裁に就任している。2017年からはサイモン・ラトルが音楽監督を務めている。

ドヴォルザーク:交響曲第7番op.70は、1884年から1885年にかけて作曲された。ドヴォルザークは、1884年3月に、ロンドン・フィルハーモニック協会の招きで、初めてロンドンを訪れた。この時、ドヴォルザークは熱狂的な大歓迎を受けた。帰国後ほどなくして、フィルハーモニック協会の名誉会員に選ばれ、同時に新作交響曲の依頼を受けた。ドヴォルザークは、ロンドンからの申し出をただちに承諾した。1884年9月に再度渡英し、帰国後交響曲に着手、1885年3月に完成させた。同年4月に三たび渡英し、交響曲第7番の初演の指揮を執り、この演奏会は大成功したという。この曲は、ブラームスの交響曲第3番からの影響を受けていることが指摘されている。交響曲第7番、交響曲第8番、それに交響曲第9番「新世界から」の3つの交響曲を合わせて”ドヴォルザークの三大交響曲”と言うことがある。

交響曲第7番でのイシュトヴァン:ケルテスの指揮は、ロンドン交響楽団から、伸び伸びとスケールが大きく、しかも力強い、この交響曲の性格を余すところなく引き出すことに成功しており、見事な出来栄えだ。ドヴォルザークの作品は、民族色を前面に掲げた演奏内容が多いが、ケルテスは民族色をことさら強調することはせず、曲の流れの中に自然に溶け込むように民族色を滲み出す指揮ぶりで、これが他の指揮者には真似のできない優れた特色として挙げられよう。決して、大衆受けするような小細工は弄しない。このことは、第3楽章の指揮ぶりに如実に示される。このこの交響曲は、ドヴォルザークがブラームスの交響曲に触発されてつくられたと言われているが、ケルテスの指揮は、このことを裏書きしたような指揮ぶりで、特に第4楽章の重厚さは、リスナーに十全な満足感を与えて止まない。

ドヴォルザーク:交響曲第8番op.88は、1889年の8月から11月にかけて作曲され、1890年、プラハにて作曲者の指揮で初演された。イギリス、ロンドンのノヴェロ社から出版されたため、かつては”イギリス”という愛称で呼ばれることもあったが、最近では”イギリス”と呼ばれることはほとんど無くなった。第7番以前の交響曲にはブラームスの影響が強く見られ、また第9番”新世界より”はアメリカ滞在のあいだに聞いた音楽から大きく影響を受けているため、この交響曲第8番は、チェコの作曲家ドヴォルザークの最も重要な作品として位置づけることができる。スラブ的なのどかで明るい田園的な印象を強く持つ交響曲。

交響曲第8番でのケルテス指揮ロンドン交響楽団は、完全に自家薬籠中の作品を演奏するのだという、落ち着きと言おうか、包容力のある演奏内容を聴かせてくれる。これは、この曲がロンドンの出版社から出版され、かつては”イギリス”という愛称で呼ばれていたことが、多少なりとも影響しているのであろうか。ここでの演奏内容は、交響曲第7番と同様、力強く、スケールの大きなものであるが、何か凄味さえ感ずる強靭さが奥に控えているといった感じだ。しかし、柔軟さを強く感じさせる優美さに覆われているため、リスナーは一時の夢心地すら味わうことが出来る。そして、何かドラマチックな曲の展開にオペラの一幕を見ているような錯覚にとらわれてさえしまうのだ。