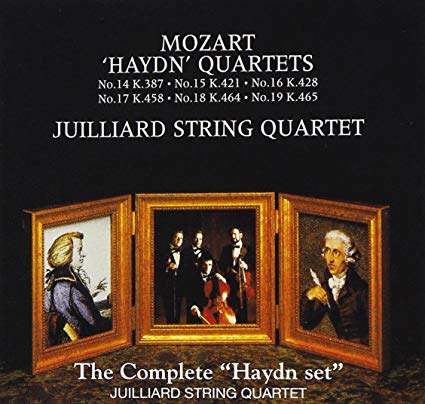

モーツァルト:弦楽四重奏曲第14番~第19番「ハイドン・セット」

<ディスク:1>

モーツァルト:弦楽四重奏曲第14番ト長調 K.387 「春」

弦楽四重奏曲第15番ニ短調 K.421(417b)

<ディスク:2>

モーツァルト:弦楽四重奏曲第16番変ホ長調 K.428(421b)

弦楽四重奏曲第17番変ロ長調 K.458「狩」

<ディスク:3>

モーツァルト:弦楽四重奏曲第18番イ長調 K.464

弦楽四重奏曲第19番ハ長調 K.465「不協和音」

弦楽四重奏:ジュリアード弦楽四重奏団

第1ヴァイオリン:ロバート・マン

第2ヴァイオリン:アール・カーリス

ヴィオラ:サミュエル・ローズ

チェロ:ジョエル・クロスニック

録音:1977年1月10日、12日、14日、17日、19日、20日、ニューヨーク、CBSスタジオ

CD:ソニー・ミュージック・ジャパン・インターナショナル SICC 434~6

弦楽四重奏曲というと我々にはお馴染みの楽曲であり、耳に馴染んでいる。しかし、現在、我々が耳にする弦楽四重奏曲に至るまでにハイドンのこの分野における貢献は大きい。ハイドン以前に弦楽四重奏曲を書き遺している作曲家としては、スカルラッティ、タルティーニ、ボッケリーニ、ディッタースドルフなどの名が挙げられるが、その頃の弦楽四重奏曲には確固たる形式はなく、あいまいな存在であった。そんな中、ハイドンの登場によって弦楽四重奏曲は一つのジャンルとしてその足場を築くこととなった。ハイドンは生涯に68曲の弦楽四重奏曲を作曲したと言われているが、これらの作品は後世に大きな影響を与えることになる。1772年に書き上げた全6曲からなる「太陽カルテット」、そしてその後10年程の歳月を経て、全6曲からなる「ロシア・カルテット」を1781年に書き上げた。この空白の期間は、ハイドンが弦楽四重奏曲の作曲に行き詰まりを感じたためと解釈されている。「全く新しい特別な方法で作曲されている」とハイドン自身が語っているように、「ロシア・カルテット」こそが弦楽四重奏曲の新しい世界を切り開くこととなる作品だったのである。一方、モーツァルトは、1773年に「ウィーン・カルテット」を完成させた後、10年ほど弦楽四重奏曲の作曲から遠ざかっていた。そんな中に突如現れたのがハイドンの「ロシア・カルテット」なのである。「ロシア・カルテット」を聴き、再度弦楽四重奏曲の創作への情熱を抱いたモーツァルトが1782年から3年ほどの年月をかけ作曲したのが、全6曲からなる「ハイドン・セット」である。モーツァルトは、「ハイドン・セット」をハイドンに聴いてもらうため、自宅にハイドンを招き、演奏会をもようした。その結果、ハイドンは、モーツァルトの才能を高く評価したという。

このCDでモーツァルトの弦楽四重奏曲「ハイドン・セット」を演奏しているのがジュリアード弦楽四重奏団である。ジュリアード弦楽四重奏団は、アメリカを本拠とする弦楽四重奏団。同カルテットは2018年にも来日公演を開催するなど、メンバーを変えながら、現在までその長い歴史を誇っている。1946年にニューヨークのジュリアード音楽院の校長だった作曲家、ウィリアム・シューマンの提唱により、ジュリアード音楽院の教授らによって結成された。完璧なアンサンブル、緻密で明快な音楽解釈、高度な統一感のもたらす音楽表現の広さにより、現代の弦楽四重奏団の中でも最高峰の一つとされている。そのレパートリーはモーツァルトやベートーヴェンなどの古典から、バルトークやヒンデミット、エリオット・カーターなどの現代曲まで、そのレパートリーは広い。このCDに収められ1977年のメンバーはというと、第1ヴァイオリン:ロバート・マン、第2ヴァイオリン:アール・カーリス、ヴィオラ:サミュエル・ローズ、チェロ:ジョエル・クロスニックであった。このうち、2011年からは第1ヴァイオリンがジョセフ・リン、1997年からは第2ヴァイオリンがロナルド・コープスに代わった。さらに2018年からは、第1ヴァイオリン:アレタ・ズラ、第2ヴァイオリン:ロナルド・コープス、ヴィオラ:ロジャー・タッピング、チェロ:アストリッド・シュウィーンの新メンバーとなり、この新メンバーにより2018年の日本公演が行われる。創設以来72年もの長きにわたり演奏活動を続ける弦楽四重奏団は、ほかにあまり聞いたことがない。

モーツァルトの弦楽四重奏曲「ハイドン・セット」は、6曲からなっている。ハイドンに献呈されたために「ハイドン・セット(ハイドン四重奏曲)」と呼ばれている。 それらは、弦楽四重奏曲第14番 ト長調 K.387「春」(ハイドン・セット第1番)(1782年)、第15番 ニ短調 K.421(ハイドン・セット第2番)(1783年)、第16番 変ホ長調 K.428(ハイドン・セット第3番)(1783年) 、第17番 変ロ長調 K.458「狩」(ハイドン・セット第4番)(1784年)、第18番 イ長調 K.464(ハイドン・セット第5番)(1785年)、第19番 ハ長調 K.465「不協和音」(ハイドン・セット第6番)(1785年)の6曲からなっている。第14番「春」K.387は、1782年12月31日にウィーンで完成し、ハイドンの手法がモーツァルトという天才の才能を経ることによって、より一層の高みに到達した作品。生き生きした生命感や躍動感を宿しているところから「春」というタイトルで親しまれている。モーツァルトは短調による弦楽四重奏曲を2曲遺しているが、第15番K.421は、その1曲。1783年6月ごろ書かれた作品で全体にペシミスティックな雰囲気に覆われた曲。第16番K.428は、多彩な変化に富んだ構成が際立つ作品。1783年6月~7月に書かれた。第17番「狩」K.458は、明るく平明な内容を特色としており、ハイドンの影響を最も強く受けた作品。「狩」というタイトルは、第1楽章の第1主題があたかも狩のときに奏されるラッパを連想させるため付けられた。第18番K.464は、デリケートで繊細な美しさに溢れた曲で、1785年1月に完成した。第3楽章が変奏曲となっている。第19番「不協和音」K.465は、大胆な不協和音が当時の和声法の常識をはるかに越えた、革新的書法の意欲作。そのことがタイトルとしてそのまま付けられた。1785年1月に完成。

このCDでのジュリアード弦楽四重奏団の演奏は、技巧的に完璧の域に達しており、一部の隙もない完成度の高い仕上がりを見せている。ジュリアード弦楽四重奏団の良さの一つは、まったくもって健康的なカルテットである、ということができる。例えばウィーン風のように情緒たっぷりに弾きこなすのではなく、全ての輪郭が明確であり、あいまいな表現はそこには存在しない。こう書くと、何か人工的なものを連想してしまいそうだが、実際はその正反対であり、実に人間臭い表現がいっぱいに詰まっている。このため、ジュリアード弦楽四重奏団の演奏を聴き続けても、少しも飽きがこない。飽きがこないどころか、りすなーは、聴き進むうちに、徐々にジュリアード弦楽四重奏団が紡ぎだす弦の世界に取り込まれてしまう。よくジュリアード弦楽四重奏団の特徴は「完璧なアンサンブル、緻密で明快な音楽解釈、高度な統一感のもたらす音楽表現の広さ」と言われるが、このモーツァルトの「ハイドン・セット」のCDは、これらの特徴が最も強く反映されている演奏内容となっている。現在に至るまでメンバーを変えながら、創設以来72年もの長きにわたり演奏活動を続けている背景には、多くのカルテットが「主観重視」の演奏内容であるのに対し、ジュリアード弦楽四重奏団は「客観重視」の演奏内容に徹してきたからこそ実現できたのではないか。例えメンバーが変わろうが、「客観重視」なら持ち味は継承できる。それと、ネット社会に代表される現在という時代は、ロマン派全盛時代のように主観に埋没するより、一歩引きさがって客観的に物事を見ることの方が重視される傾向がある。こう考えるとジュリアード弦楽四重奏団は、私には、これからもメンバーを変えながらも生き続けていくように思えてならない。いずれにせよ、この3枚組のCDは、モーツァルトの「ハイドン・セット」の全貌を知るには最適なアルバムと言える。(蔵 志津久)