呉服座(重要文化財)

旧所在地 大阪府池田市西本町

建設年代 明治25年(1892)

江戸時代以来の伝統建築の名残を留める芝居小屋。

構造は木造二階建杉皮葺で、大きな切妻屋根を架け、

軒の高い下屋を降ろし、小屋の入口にしています。

地方巡業の歌舞伎をはじめ、壮士芝居、新派、落語、

浪曲、講談、漫才等様々なものが演じられたそうです。

尾崎行雄や幸徳秋水らが立憲政治や社会主義の

演説会にも使われ、当時の芝居小屋が大衆の遊び場、

社交場であると同時に、マスコミの

重要な役割も果たしていたことがうかがえます。

NHKドラマ「坂の上の雲(第1部)」や

「わろてんか」のロケが行われた場所で、

今にも笑い声が聞こえてきそうです。

「スプリング・エフェメラル」(春の妖精)と呼ばれ、

350円切手の意匠になったカタクリの花は、

春を告げるような可憐な花で、目に留まります。

明治村は、四季の花々なども

楽しめるように工夫されています。

半田東湯

旧所在地 愛知県半田市亀崎町

建設年代 明治末年(1910)頃

間口3間のこじんまりとした銭湯の暖簾を潜り、

思わず中に入ってみたくなります。

約半世紀にわたって営業されてた半田東湯、

湯水を多く使う商売柄、建物の傷み・改変もありますが、

表構え、番台などに明治の古風な銭湯の俤が遺されています。

木造二階建ての前半分が脱衣室と和室が重なる二階建、

奥の浴室部分が平家建になっています。

本郷喜之床

旧所在地 東京都文京区本郷

建設年代 明治末年(1910)頃

理髪店の二階二間は石川啄木が函館の家族を迎えて

明治42年6月16日から東京ではじめて家族生活をした新居。

店内の飾り付けは、新潟にあった同時代の店

「入村理髪店」から贈られた鏡や椅子等を置いています。

小泉八雲避暑の家

旧所在地 静岡県焼津市城之腰

建設年代 明治初年(1868)

「怪談」で有名な小泉八雲が東京へ移った翌年から、

夏を焼津で過ごすようになり、その時身を寄せていたのが、

この魚屋、山口乙吉の家、現在は駄菓子屋さん。

昔懐かしい駄菓子が所狭しと並び、竹とんぼや紙風船などの

懐かしおもちゃもあり、何を買おうかしらと悩みました。

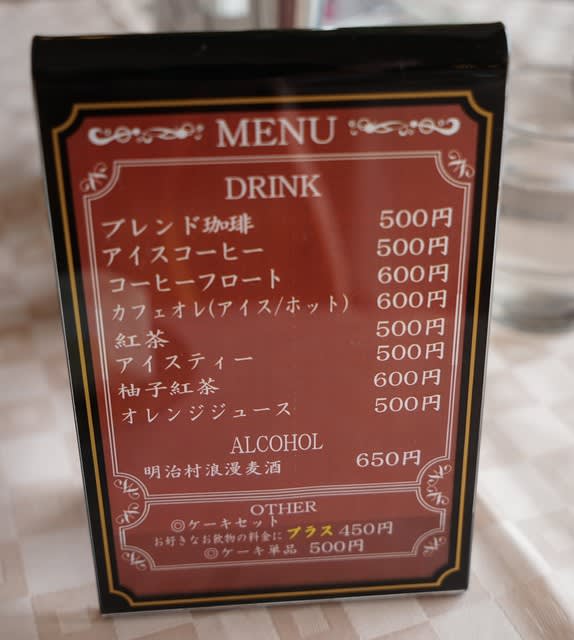

再び5丁目エリアに戻り、明治の洋食屋で

オムライスでもと思ったのですが、

蒸気機関車に乗ることを優先してしまいました。

愛知県犬山市内山1番地

2019.3.22

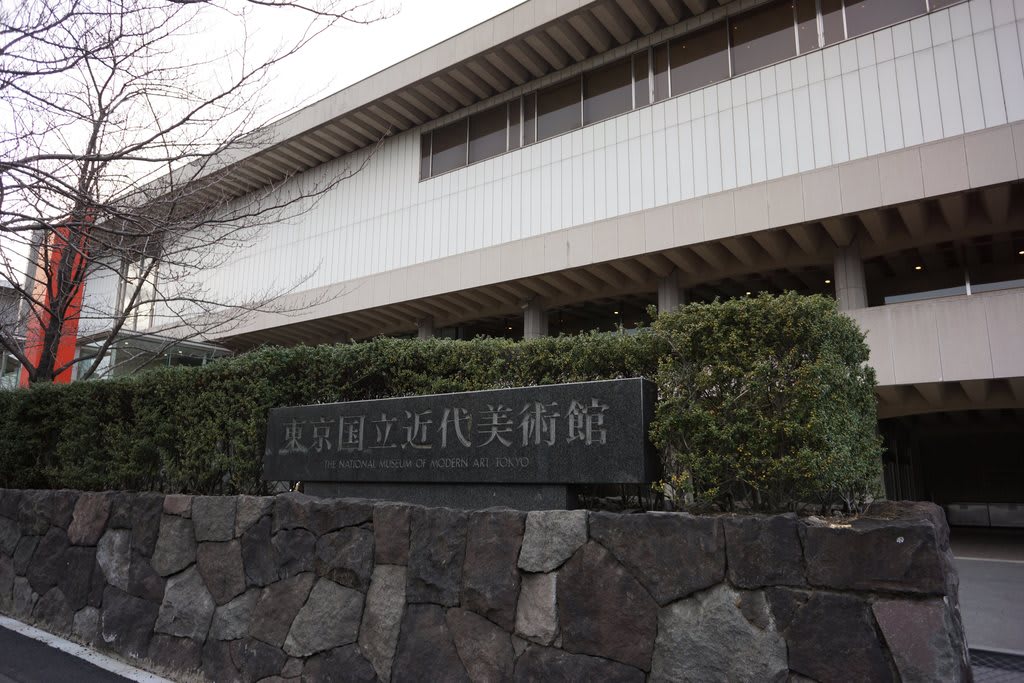

所蔵作品の修復調査、設備点検のため、

所蔵作品の修復調査、設備点検のため、