履 歴 稿 紫 影子

北海道似湾編

函開け大将 4の2

似湾へ移住してからの私は、学校の授業が終って家に帰ると、必ず毎日のように遊びに来る保君と家の前とそして横にあった畑に、母が出て居る時には、二人でその畑仕事を手伝ったり、また翌日の炊事に使う薪を、矢張り二人で元気に割って居たのだが、家が貧乏になったと言うことについては、全然無頓着であった。

それは、似湾沢の事件があった暑中休暇中のことであったが、休暇も余すところが残り少なくなった或る雨降りの日の昼下りのことであった。

私が、「義章、葉書を三枚買っておいで」と母に言いつかったので、「傘をさしておいで」と言うのを、母から貰った一銭五厘の金を掴んでその儘向いの郵便局へ走ったのであったが、その時郵便局には、只一人きりの事務員であった池田の閑一さんが、「どうしたんだ、雨が降って居るのに傘もささないで」と言ったので、「葉書買いに来たんだよ、三枚おくれ。」と、掴んで来た一銭五厘の金を窓口から閑一さんへ手渡した。

すると閑一さんはニコニコと笑いながら、入念に数えた三枚の葉書を「それ三枚。」と言って、窓口から出してくれたので、「さようなら」と言って、帰ろうとすると「義章さん、一寸待て」と私を呼び止めて、「どうだ、簡単な仕事なんだけど、一つ臨時集配人をやって見ないか。」と閑一さんが私に勧めた。

その時「臨時集配人って一体どんな仕事をするの。」と私は勤務内容の説明を乞うた。

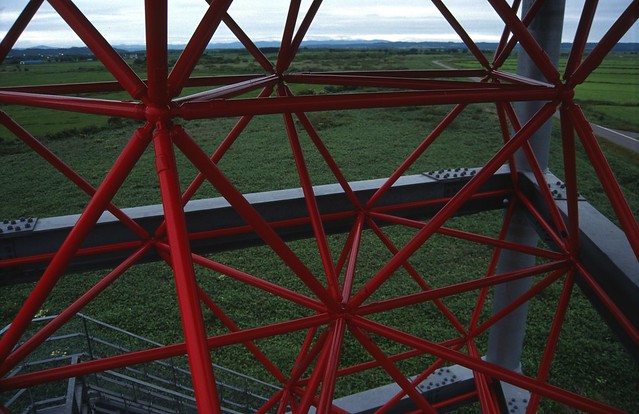

すると「うん、仕事は大したこと無いんだよ、毎朝なぁ、八時までに市街地へ行ってよ、山岸さんの店の前にかかって居る郵便函を開けて、中に這入って居る手紙や葉書を全部鞄に入れて此処へ持って帰ればそれで終わりだ。月給は三円やるよ。」と閑一さんは教えてくれた。

郵便局から市街地までは、約1粁2・3百米程の道程であったから、郵便函を開けて、中の郵便物を持って帰るだけの仕事であってみれば、登校前の一往復は大したことじゃないと思ったので、「閑一さん、お願いします、やらして下さい」と言って、私は即座に採用をして貰ったのであった。

「よし、そうしたらなぁ、九月一日から毎朝七時に此処へ来るんだぞ、そうすれば俺が鞄と鍵をやるから、それを持って函を開けてくるんだ、判ったな。」と閑一さんに言われて「ハイ」と頷いた私は郵便局を出た。