映画「マンチェスター・バイ・ザ・シー」をシネリーブル神戸で観ました。開演の40分ほど前に着いたので、周辺をぶらぶら歩きました。

生田神社の参道入り口

神戸淡路大震災の年に竣工した神戸朝日会館 フェリシモさんの本社が入っている。

大丸神戸店

三宮神社 鳥居の前で幕末、神戸事件が起こった。

旧居留地

神戸朝日会館のファサード

2017.05.21 〜 2017.05.27

閲覧記事数:22336 PV、訪問者数:1945 IP、ランキング:2334 位 / 2718075ブログ

映画「マンチェスター・バイ・ザ・シー」をシネリーブル神戸で観ました。開演の40分ほど前に着いたので、周辺をぶらぶら歩きました。

生田神社の参道入り口

神戸淡路大震災の年に竣工した神戸朝日会館 フェリシモさんの本社が入っている。

大丸神戸店

三宮神社 鳥居の前で幕末、神戸事件が起こった。

旧居留地

神戸朝日会館のファサード

2017.05.21 〜 2017.05.27

閲覧記事数:22336 PV、訪問者数:1945 IP、ランキング:2334 位 / 2718075ブログ

太平洋戦争が始まる前の盛り場では「東の浅草、西の新開地」と言われた

神戸の新開地には昔からの食べ物屋がいくつか残っています。

そのうちの一軒に「春陽軒」(クリック)があります。最盛時は従業員240人を抱え、

店内にエスカレーターまで備えていたと言いますが今では想像も出来ません。

星は流れ時がたち、現在は「豚饅」一本で商売を続けています。

この「春陽軒のぶたまん」を飲み仲間のYさんが新開地から買って

来て、いつもの「バー・C-Moon」(click)で手渡してくれました。

このぶたまんは以前相方が買いに行った時は売り切れだったので、それ以来

彼女の憧れでした。家でもう一度蒸かして熱々で食べて彼女はニコニコ顔でした。

独特の味噌味でさっぱりしていてあきがきません。

値段は一個100円。

一日家族で1500個作り、売り切れたら閉店だそうです。

他にはないこの店だけの「ブタマン」!Yさん、どうも有難う。

春陽軒で食べた人の体験記はここ(クリック)にあります。

2021年5月25日 6時00分

下諏訪町横町の下諏訪宿本陣岩波家(岩波太佐衛門尚宏当主)の土蔵から、江戸時代に岩波当主の先祖が着ていたとみられる裃が見つかった。色味を抑えた青、淡い青緑、黄みの深い赤褐色の3点で、同家の家紋である「千切り」があしらわれている。

3点のうち、色味を抑えた青色の裃は上下約140センチ、左右約70センチ。現在、主屋に飾っている。岩波当主は「諏訪のお殿様にお会いになる時などに日常的に着ていたものではないか」と話す。

同家の家譜によると、岩波家は江戸時代に17代当主尚方の時に下諏訪宿本陣の問屋役(宿場の業務の統括)を命じられ、元禄元年(1688)年から明治維新(1868年ごろ)まで務めたとされる。見つかった裃はこの間の先祖が着ていたとみられる。

28代目となる尚宏・現当主が土蔵の整理をしていた20日に発見した。詳しいことはまだ分からず今後調べていく方針。「江戸時代のご先祖様が登城の際に着ていたのだろうか。長い年月を経てこうして出てきたことに何か不思議な縁と歴史的なロマンを感じる」と話していた。

十三屋を出て、東口から駅の外の地下連絡口をくぐって西口の「喜八洲」に行きました。焼け跡はフェンスを巡らせ中を覗くことは出来ませんでした。

今の建築基準法を適用すると、以前のような店の数は到底建つことが出来なく、どう対応するか大阪市が検討中らしい。

火事は「喜八洲」までは及んでおらず、家の土産に「赤飯」と「きんつば」を購入。赤飯は、普通の店の倍の小豆(あずき)が入っているわねと家人は言いました。

またきんつばは甘さが押さえられており、酒飲みにもおいしく食べることが出来るテイストでした。

コース後半の元町大丸前や元町商店街で行列を見物しました。馬上の井戸兵庫県知事や行列の皆さんはもうかなりくたびれ果てておられました。

おそらくこの長いコース設定は、スポンサーの要望を取り入れてこう決まったのでしょうが、休憩時間をいれても6時間という長丁場は無理があるのでは。

午後3時の時間帯となれば、祭りとも言えず、パレードとも言えず・・・。やはり湊川神社まで行かないといけないのでしょうね。

(この画像は湊川神社のHPから借用した5年前の写真)

久しぶりに沢山の馬を目の前で見ることが出来たのは幸いでした。この馬たちの動員もご苦労があったと思います。

驚いたのは兵庫県警が出した警官の数の多さです。この警官動員数の多さではなるほど5年に一回しか挙行出来ないだろうということと、アメリカのマラソンサイトでのテロが影響しているのかなと思いました。そうであっても、県知事・ガヴァナーが群衆の中を、すぐそこに馬に乗って通過しても、SPが横についている訳ではありません。

アメリカと違って一般人がピストルやライフルを持てない国のお偉方の安全確保は、楽なもんだとも思いました。

神戸新聞NEXTから。

湊川神社の楠公武者行列

湊川神社のHPから一部引用:

楠公さんで親しまれている湊川神社(みなとがわじんじゃ)には、後醍醐天皇(ごだいごてんのう)の命に応えられて建武中興(けんむのちゅうこう)に大いなる功績を残された楠木正成公(くすのきまさしげこう)(大楠公(だいなんこう))をはじめ、御夫人、お子様正行公(まさつらこう)(小楠公)、弟君の正季卿(まさすえきょう)等御一族十六柱と菊池武吉卿(きくちたけよしきょう)がお祀りされています。

湊川神社は、明治5年、殉節(じゅんせつ)された5月25日をもって御鎮座となりました。そしてこの日の新暦7月12日が例祭日(れいさいび)(官祭)と定められ、これに対して5月25日には、氏子等が賑々しく執り行う私祭としての楠公祭が行われることになります。そして明治7年には神輿渡御(みこしとぎょ)が行われ、大楠公を大将とする騎馬武者がこれに供奉したのです。これが御神幸楠公武者行列のはじまりです。

この武者行列は、今から670年以上も昔、建武中興に大いなる功績を残された大楠公が隠岐から御還幸(ごかんこう)の後醍醐天皇を、この神戸の地でお迎えし、京都へ先導された最も晴れやかなお姿を称えて行われてきた行列です。 殊に昭和10年の大楠公殉節600年祭の折には、大楠公を景仰(けいぎょう)する人々によって全国的に神社への崇敬も広がりました。この年5月24日~26日の3日間に行われた楠公祭は、機運が最高点に達したかのように、かつてない盛大且つ殷賑(いんしん)を極めた祭となったのでした。

この年の楠公武者行列では、それまでの行列の姿を大きく変えたのです。なぜなら、南北朝当時の有職故実(ゆうそくこじつ)に即するよう、専門家による厳密な時代考証が行われたのです。そして、衣裳や武具などが出来るだけ往時そのままに新調整備され、実に巨額にのぼる氏子崇敬者の協賛によって一大行列の行装が整ったのです。

新しい装備の楠公武者行列を評して「延元(えんげん)の昔を髣髴(ほうふつ)せしめる南朝の時代風俗を如実に描き出した絢爛豪華な古典絵巻は、蜿蜒(えんえん)三十余町に亘る総勢三千余名の大行列」となり、「沿道の人出五十万人と称せられ」る中を行進、「おそらく空前絶後の武者絵巻を展開」と、その日の新聞(神戸新聞など)が報じているほどとなりました。それが当時の神社"楠公さん"への崇敬の現実の姿であったといえましょう。

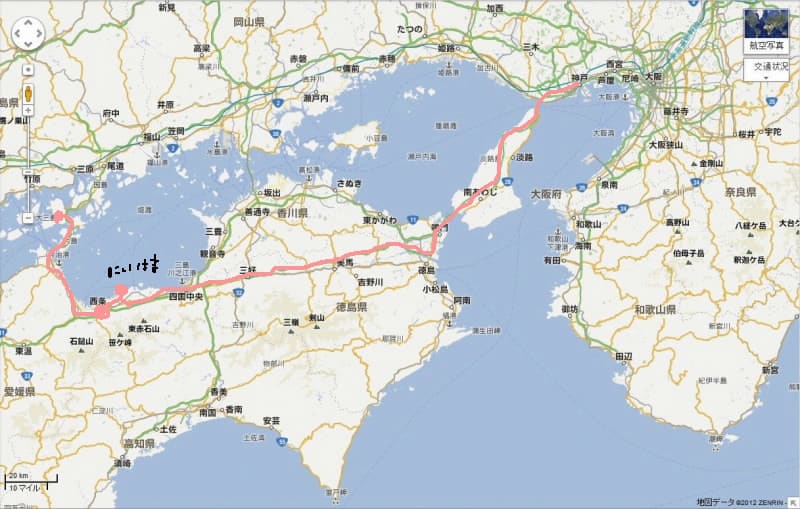

高速バスは三宮から新居浜まで3時間40分の行程です。明石大橋を渡って淡路島へ渡り、島を走り抜けて鳴門へ。徳島県の山中を高速道が愛媛県につながっています。高校野球で有名な池田高校のある阿波池田などを通ります。料金は片道4400円です。

2012-05-24明石大橋をバスは走る.wmv

橋を渡りきると淡路島です。淡路島と徳島の車窓風景。

到着した新居浜駅は2009年6月以来ほぼ3年ぶりでしたが、駅前周辺は完璧に区画整理がなされていて、見渡す限り見知らぬ街になっていました。ここまでよくやるなあと、びっくりするしかありませんでした。自分が長年なじんだあの空間は、雲散霧消してもう地球上にはありません。よいよ、やってくれるもんじゃわね、えぇ!!

2012.05.20 ~ 2012.05.26

記事閲覧数: 10886 PV

訪問者数: 1903 IP

ブログランキング: 3044 位/1,721,524ブログ

八分粥まで来たのに、と思ったら 帰宅してからのお通じを考えての「念の為の」ミキサー食だそうだ。

それにしてもすべてをミキサーにかけペースト状にした毎食の惣菜は辛かった(´;ω;`)。

10日間の絶食のあと、口から物を入れて食べ始めた時は感激したんだが・・・・

月曜会のメンバーの一人が行っておいしかったという中華粥を食べるために、日曜日の朝八時半に下山手通りにある栄光教会の前に4人で集合しました。

台北や高雄に通っていた1977年前後はホテルで朝食によくお粥を食べていたので、懐かしくて家をいさんで出ました。

店はこの一月に開店したそうで、次々と神戸在住の華人たちが入店してきました。

お粥の中には海鮮がいろいろ入っていて何ともおいしい。定食にはビーフンorヤキソバもついていて選べます。

ビールのあてに鶏のサイドオーダーも一品。

朝の定食は4種類。値段はそれぞれ380円。この値段では申し訳ないと全員が思いました。

飲茶セットもいいとHoさんのお話なので、これから夜の会合にもこの店に来ることになりそうです。

店は地下鉄県庁前駅を上がって栄光教会から三宮方面へ歩いて5分程度。料理の内容や場所などの情報はこのブログで。

楽屋ネタ。大横川親水公園(墨田区)でザリガニ釣り。Shot by YN

店の前はいつも通っていますが、これまで入ったことがなかった「瑠美」。あいかたの希望で初めて入ってみました。

表からだけでは想像できない店内の広さで、休日のランチタイムとは言え、お客さんで一杯です。幸いすぐに座れましたが、見ていると家族連れ、一人女性客、若い男性の二人連れ、おばあさんの一人客など、様々なお客さんが席を立つとまた新たに入ってきます。私は、この店の名物エビフライにご飯とスープをつけました。

あいかたは本日のランチ『和牛ミンチカツセット』です。

何の気なしに箸袋を見て驚きました。ビルの名前が「御影師範ビル」なのです。このビルは建て替えはあったのでしょうが

当地に「御影師範」があったときからのビルなのかも知れません。御影師範は大正時代、詩人の八木重吉が先生をしていました。

客の回転に合わせてホール係の女性二人もキビキビと動き、気持ちがいい。

久しぶりのエビフライはさすがの味で、たくさんの客がオーダーしているのも納得。ミンチカツも更なり!でした。

そして嬉しいのは焼きたてのパンの旨さとスープの旨さです。

神戸に住む幸せの一つにどんな洋食屋さんでもうまいパンをサーブしてくれることがあります。パンとケーキが普通の

値段でも、どこの店でも一定以上のレベルというのは神戸のありがたいところです。

☆Wikipediaから一部引用

八木 重吉(やぎ じゅうきち、1898年2月9日 - 1927年10月26日)は日本の詩人。

「東京府南多摩郡堺村(現在の東京都町田市)に生まれる。神奈川県師範学校(現・横浜国立大学)を経て、東京高等師範学校の英語科を1921年に卒業。兵庫県の御影師範学校(現・神戸大学)、次いで1925年から千葉県の柏東葛中学校(現・千葉県立東葛飾高等学校)で英語教員を務めた。

神奈川県師範学校在学時より教会に通いだすようになり、1919年には駒込基督会において富永徳磨牧師から洗礼を受けた。1921年に将来の妻となる島田とみと出会う。この頃より短歌や詩を書き始め、翌年に結婚した後は詩作に精力的に打ち込んだ。1923年のはじめから6月までにかけて、自家製の詩集を十数冊編むほどの多作ぶりであり、1925年には、刊行詩集としては初となる『秋の瞳』を刊行した。

同年、佐藤惣之助が主催する「詩之家」の同人となる。この頃から雑誌や新聞に詩を発表するようになったが、翌年には体調を崩し結核と診断される。茅ヶ崎で療養生活に入り、病臥のなかで第2詩集『貧しき信徒』を制作したものの、出版物を見ることなく、翌年、29歳で亡くなった。5年ほどの短い詩作生活の間に書かれた詩篇は、2000を優に超える。」

太陽

太陽をひとつふところへいれてゐたい

てのひらへのせてみたり

ころがしてみたり

腹がたったら投げつけたりしたい

まるくなって

あかくなって落ちてゆくのをみてゐたら

太陽がひとつほしくなった

雨

雨のおとがきこえる

雨がふっていたのだ

あのおとのようにそっと世のためにはたらいていよう

雨があがるようにしづかに死んでゆこう

発病した日から10日間、絶食してきましたが、今日ようやく三分がゆを食べられる病状まで回復しました。三分粥の後は五分粥、その次は八分粥。普通食まではこれから一歩一歩です。次のエントリーは退院予定日の確定掲載を目指しています。たくさんの方々からご心配いただきありがとうございます。何とか手術にならずに回復途上にあります。病室からガラケーで送信しました。