|

イェスさん わてらを好いてはる 土地土地のお坊さんの中に「般若心経」を九州弁や関西弁や庄内弁や秋田弁などの日本語に訳する人がこれから出てくる?いや、出てこないでしょうね。 |

|

アメリカの下院が29日、不良債権の買取を柱にした金融安定化法案を否決した。共和、民主の与野党の議会幹部が可決を合意していたにも関わらずである。 議員の『投票履歴』は有権者にとっての重要な評価基準となる。 そこに下院(定数435人)の11月4日改選という日程に絡んだのが今回の構図だった」日経夕刊9月30日2面コラム なにしろ昔からこの列島で暮らしていこうと思えば、侍は藩の決まりに、百姓は村の決まりに、時代が下ってお役所は省や部局の利益に、 サラリーマンは会社、というそれぞれの集団や組織の暗黙の決まりに、拘束されて生きてきた。 「大規模工事の現場を統括する「監理技術者」資格の不正取得を内部告発し、報復人事(社宅の掃除担当の子会社へ飛ばされた)を受けたとして、 三菱重工業社員の西村茂さん」が、訴えているし、 愛媛県警の裏金を告発した仙波巡査部長のケースには従来の警察がヘタを打ったときの常識的な対応アクションが素直に出ている。 (数日前の判決で県警側が報復人事を行ったことを認める2審判決がでた。警察庁も昔ならこんな判決が出るとは思ってもいなかっただろう。 つまり自分で実名証言する警察官が出ることなど、警察幹部は想定もしていなかっただろう。) そしてそれは当然だと思って何も不思議に思っていなかった阿智胡地亭。 その会社の社員だった。それは当時としても、おそらく今も、当然のことだろう。 本質的にはやくざの組のオキテと変わらない拘束を持つ自民党、民主党、公明党などを持つ北東アジア人の国の組織運営システムの差は大きいが、 組織の中に入り込み、組織に守られ、上の言うことを聞いてさえいれば、我が身の安泰な日本式システムは、 組織内の人間にとってはチョー居心地がいいからまだまだ続くだろう。 個別組織の中でいったん上に立った連中や階層が、いつまでも既得権を握ることが出来るという側面もある。 (小泉、安倍、福田、麻生と4代続いて政治が家業になった階層から首相が出るのは、部族の酋長階層が権力を握る中東の部族国家と同じだ。 こんどだけは新酋長の麻生さんに仲間内で酋長職をたらいまわししないで欲しいが) |

|

NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」から。 僕よく言われました。そんなにアイデア出してたら枯れちゃうよ、って」。 何度でもスタートは切れるし、運命が決まっているなんて嘘だと思います。 その代わり、自分の自我を満足させる映画を作っちゃダメですね。人を楽しませようとして作んないと」。 「人を楽しませようとして作んないと」 ガツンと一発くらった。 しかしブログというのには 我がためにやっているという一面があるのかも。 社会的生物である人間は「承認欲求」を満足させるために生きている動物でもあるから(笑) |

|

3月16日に堀江貴文被告に対する裁判の判決が出ました。 堀江前社長にあこがれ、働いてためた金でライブドア株を買い、今も大切に持っているという。 「裁判所は有罪判決を下したが、被告人の生き方すべてを否定したわけではない。 この子供のように被告人に勇気づけられた多くの人たちに思いをいたして罪をつぐない、その能力を生かして再出発することを望みます」。 裁判長はこう語りかけた。前社長は両手を前でくんだまま神妙な表情で聴き入り、最後に深々と一礼した。} 判事から「人の生き方を教え諭されたくない」と被告は思っているだろうなといつも思ってきました。 日本の司法はやはり江戸幕府のお奉行様の時代の「お裁き」の思想を色濃く引いているのだろう?と思います。

にもかかわらず彼らは必ず、その後でありがたい道徳的なお言葉や今後の人生の指針を指し示して下さる。 ルーツはお白州裁判制の江戸幕府に遡るような気がする。 余分なことを言わずに言うべきことだけを言い、やるべきことを公明正大にやってくれたらそれでいいんです。 |

| 「裁判長の余計なお世話」の記事には、コメントの外に次のようなメールも頂きましたのでご披露します。 ◎愛媛県西条市にお住まいのTさんから、 去年の秋、某国立大学へ講師派遣の依頼状を出しました。 「講師派遣に差し支えありません。 ○○大学 学長 」 という2行の返事を頂きました。 学長印の方が大きかったです。 (江戸時代のお武家さんが、町民に向かって「くるしゅうない」と、のたまうのと同じ感覚です。) まだまだ、明治は近くにあります。「21世紀の明治遺産」を楽しみましょう。 ◎神戸市須磨区にお住まいのSさんから、 いずれにしましてもまったく同感。 本当に「何をえらそうに・・・自惚れていませんか」と、私もいつも思います。 最高裁の判事だけでなく、こういう興味のある事件の担当判事についての国民の意見を出せる機会もあったらとも思います。 ◎東京都秋葉原の某事務所の方々、 おまえの言う事じゃないだろう。 懲戒免職だな。 定年前でなにか、話題を残したかった裁判長? 裁判所に来た不確かな手紙を読むな。 子供にも被害を与えたコメントなら許せるが、勇気づけられたとは、 何考えてんだ、 手紙の内容が真実かを確かめないで読むな~~ 本当にお前は、裁判官かい? ◎東京都清瀬の住人から、 全く同感です。 ◎京都の住人から、 江戸時代の「お白洲」というのは卓見ですね。私もライブドアに関する一連の現象や裁判からは「時代」や「日本人」といったものがよく見えると思います。 ◎ 皆様ご意見ありがとうございました。またよろしく。 |

JR神戸線の電車に乗ると2人席の一つが空いていたが、窓際の席には若いのが大きく足を広げていた。

もう少し先を見ると女性の横が空いていたのでそちらに座った。

座って気がつくと彼女は赤ちゃんを膝に乗せていた。足元には大きなカバンとリュックが置いてあり、

隣の席にはみ出さないようにつつましく縦に積んである。

彼女の足がようやく下におろせるくらいの大きな荷物だった。

そんな荷物なので孫を見せに実家に里帰りした帰りかなと思いながら、座っていると、

窓の外を見ながら子供に小声でひっきりなしに話し掛けている。「あっチョコレートの看板や、

お菓子の工場かなあ。反対側の電車が来たよ、あれに乗るとオジイチャンの家に帰るんやけどね」

赤ちゃんはおとなしく膝の上にだかれて立とうとしているがまだつっぱるだけで立つことは出来ない。

冷房は入っているが汗かきのボクには利きが悪いので、夏の必需品の扇子を

後ろのポケットから出して扇いだ。

しばらくすると「あれ扇子やよ。うちわと違う動きが面白いんかしら」という声が聞こえた。

横を見ると赤ちゃんがこちらに向き直って扇子の動きをじいっと見ている。

つい「パタパタ」「パタパタ」と言いいながら赤ちゃんの顔にも風が行くように扇いでみた。

真っ黒な前髪が風にあおられて少し動いた。そして赤ちゃんがニッコリ笑った。

「ごきげんさんやね。ぐっすり眠ったあとかな」とお母さんに言うとそうなんですと言った。

何ヶ月ですか、10ヶ月です。うちも娘が二人いて、こんな時もあったはずやけど、おおきなると

そんな時代があったこと忘れてしまって。そんなもんなんですか。

赤ちゃんは二人の話を静かに聞いている。何回もパタパタをしてあげるとその都度ボクの

目をじっと見上げてうれしそうに笑う。

黒い瞳の可愛い男の子だった。しばらくこの子と目を合わせた。彼はまったく視線を外さない。

気持ちよさそうに風を受けてボクをじっと見つめる。

生まれて10ヶ月の赤ちゃんと昨日東京で退職の行事をすませたばかりの61歳の男の二人が

お互いじっと目を合わせる。涼しい風って気持ちいいねえ。ほんとやねえ、おじさん、と

言っているように思えた。

乗った電車が芦屋に近づき、新快速は自分の下車駅の六甲道には停まらないので普通電車に

乗り換えようと準備を始めたら「おじさん降りられるみたいやねえ」と母親が子供に話し掛けた。

「丈夫な子オに育ちや~」と行って席を立つと「ありがとうございます」と彼女が言った。

先に動き出した普通電車をすぐに新快速が追い越しかけたが、向こうの窓からこちらに気がついた

彼女が軽く会釈したのが見えてボクもあわてて頭を下げた。電車は速度を上げて通過していった。

生まれて10ヶ月目の赤ちゃんと、楽しい出合いがあって、何となく明日からの毎日が

楽しくなりそうで、少し弾んだ気持ちで六甲道駅の改札を出た。

出会ったとさ。

('04.2.11の神戸新聞[文芸欄]エッセ-・ノンフィクション部門に「小和田 満」の筆名で入選・掲載されたエッセイです。

男の子に出会ったのは'03.7月の第一週でした。あの男らしくゆったりした子は、

どんな14歳の子になっているのか一度会って見たい気がします。)

|

清沢冽は中外商業新報(現日本経済新聞)や東京朝日新聞の記者をしたジャーナリスト。 1945年5月21日、戦後を見ることなく、肺炎のため55歳で急逝する。死の4ヶ月前の日記には戦後日本への遺言のような言葉がある。 ○「元来が、批判なしに信ずる習癖をつけてこられた日本人」 (1945年4月17日 同) 「日本の新聞の欠乏しておるものは、リベラリズムの立場がないこと」 「リベラリズムのない国の新聞と言うものは、とかくに一つのサイドのニュースしか伝え得ない」 (1934年 講演) 「詰め込み教育の危険なのは、物を批判的に見ず、ある既成概念を固守する結果、社会的に討議して、 漸進的進歩をとるということが困難だ」 (1935年 論文「現代日本論」) 「お前にただ一つの希望がある。それはお前が相手の立場に寛大であろうことだ。そして一つの学理なり、思想なりを入れる場合に、 決して頭から断定してしまわない心構えを持つことだ」・・「1933年 我が子に与ふ」 |

2010年09月05日(日)「阿智胡地亭の非日乗」掲載

|

兵庫県相生の那波幼稚園に昭和17年4月に入園した高島俊男少年が黄組で習った歌だそうです。 時は大東亜戦争が始まって4ヵ月後。担任はいつも地味な和服の浅野先生だったそうです。 強欲非道のイギリスめ 天に代わりてやつけろ 週刊文春2006年4月6日号 コラム「お言葉ですが・・」から引用。

どんな時代どんな地域でも「脳が柔らかいうちに吹き込め!!」と云うのが頭のいい羊飼いのやり方なのでしょう。 今は戦前にはなかった映像付きのテレビやインターネットと云う媒体で、各国の羊は毎日毎日、他所の羊のことを、ご互い相手は怪しからんとか、 ナンヤカンヤ吹きこまれますから、戦前より大変かもしれません。 |

’02/05/03 メールで発信

*(立松和平さん)小説家は思っていたより顔も大きく身体の厚みがあり、大柄で人より身長が頭一つ抜け出ていました。

大きなリュックを肩にかけていて、定年後 先輩のご配慮で観に行った香川県琴平の金比羅歌舞伎の金丸座の入場口で会い、目が合いました。

ふんわりした気分の人のように見えました。

*(中島誠之助さん) 会った近さの順番で行くとその前は中島さんでした、2ヶ月ほど前、新幹線の東京駅ホームで。

その時は名前はわからなかったが、「・・お宝鑑定団・・」とかいう番組にヒゲの着物姿で出ている人と、その時は洋服でしたがすぐわかりました。

私より小柄な人でした。番組は見ないけどコーヒーかなんかのCMでよく見かけていたせいか、

瞬間、よく知っている人と思い、目が合った時「今日は」と挨拶しそうになりました。

*(吉村教授)エジプト考古学の早稲田大の教授。新幹線京都駅のホームで。

長い黒革のコートを着て真っ赤なネクタイ。なかなかダンデイなおっさんがおると思ったら彼でした。

ホームの柱の陰で携帯を始めましたが カタチが決まっていました。

*(永 六輔さん)小沢昭一の次に好きな人です。JR浜松町で電車を降りる時、同じ車輌の扉から乗ってきた。

相当な年だと思うが背骨がピンと伸びた大きな人だった。やはりアゴに特徴があった。

自然体でなんとなく落ちついた江戸火消しの頭みたいな雰囲気があった。

ところで小沢昭一は、数十年にわたりラジオの「小沢昭一的こころ」の番組でちょっとHな

「〇〇〇〇お父さん」を出しており、このお父さんのイメージのお陰で私もあちこちで時々

得をさせてもらっている。

広島のどこやらのゴルフ場で、キャデイさんに「何年もあの番組を欠かさず聞いとるけど、

〇〇〇〇 という名前の人に始めておうた。ホンマにおるんやねー。おたくがモデルかね」と

独りだけ大事にしてもらって他のパートナーの顰蹙をかったことがあった。

*神戸製鋼ラグビー部の(大八木)選手、家の近所のホームセンターで。

家族で買物していた。プロレスラーみたいな大きい人で坊主頭で異彩を放っていたが、

普通のかっこうのせいか誰も気がつかず、あいかたも私が言うまで気づかなかった。

このコーナン大石ホームセンターにはよく来るらしく数回出会っている。

*(岡村隆さん)ナイナイの小柄な方、新幹線の新大阪の上りホームで。

文庫本1冊だけ持ってホームのあちこちを移動しながら床に座りこんで読んでいた。

まだテレビに出始めた頃だったか、自分が見られているかどうかチラチラ周囲を確認しながら

時々場所を変えて列車が来るのを待っていた。

*ギタリストの(クロード・チアリさん)、新幹線の神戸駅改札口で。

広島から家に帰る時、改札口で出会った。一人でたんたんとギターケースを手に持っていた。

確か夙川か仁川あたりに住んでいるはず。

*神戸製鋼ラグビー部の(平尾)選手、当時監督?、積水化学の大阪本社ロビーで。

私が大阪の積水化学さんの物流部の方を受付で待っていたら、ちょっと離れた場所で、彼が名刺を出して積水の人と挨拶していた。

後で自分の面談相手に伺うと、営業で神鋼製品の売り込みに来てるんやろと。

鼻の下にかっこいい髭を蓄え、例の精悍にして鋭い目付きでにこやかに話をしていた。

一流の人間はどこにいてもかっこええなあ、全身が決まっているなあと思った。

*(桂 文珍さん)、阪急六甲から梅田まで阪急電車の席で約30分隣どうしに座った。

当時関西大学に招かれ講座を持っていた頃で、風呂敷からなにやら難しげな本を出して読んでいた。

途中で前の席のおじいさんが気づいて、「文珍さんやねー」と席を立って親しげに声をかけたが、

電車の中やからとか何とか硬い顔で言われて、じいさんはバツが悪そうに席に戻っていった。

文珍氏とは近所の小さな蕎麦屋でも一回会ったが、その九州佐賀出身の夫婦者がやっていた

すぐれもののソバヤは震災でつぶれた。その後一年間なんども店のあったところに歩いて行って

みたが再開されず、経営者は佐賀に帰ってしまったようだ。あの蕎麦は本当にうまかった。

震災の痛手の一つ。(佐賀で再興した蕎麦屋 狐狸庵さんClick)

*(松島トモ子さん)、神田美土代町勤務時代に接待帰りの23時過ぎの銀座で。

もう亡くなった紀伊国屋書店の田辺茂一社長ともう一人と3人で肩を組んで酔っぱらってよろよろ歩いていた。

小さい時のあこがれの童謡歌手や、元気でがんばってやと暫し見送った。

*(司馬遼太郎さん)、千葉県南柏の社宅から家族でたった一回だけ食事に行った有楽町の東京會舘で。

何か文学賞の授与式があったのか廊下ですれ違った。昭和54年頃?。白髪ですぐ司馬さんとわかった。

*(尾崎紀世彦さん)、羽田空港で。「又会う日まで」でレコード大賞かを取った後だったか。

テレビでは大きく見えていたが、実際は身長160cmくらいで小柄なので驚いた。

誰も皆、あちこち出張や旅行やなんやかんやで動いていると、誰かにバッタリ出会うもんです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2022年3月6日追記

2003.8.10作成

落語家二人

①新大阪のホームで列車の入線を待っていた。車内で読む「週間文春」と「お~いお茶」を確保した後は、

いつもの癖で目の前を行き来する人達をバードウォチングならぬピープルウォチングを楽しむ。

背をしゃんと伸ばして夏物を涼しげに決めた奥さんの後を、ゴルフウェアーらしいポロシャツを着た旦那が荷物を持って

トボトボついていく。アタッシュケースを持った紺のスーツの若い女性が男の同僚社員らしいのと急ぎ足で通り過ぎる。

若い男女の外人が6、7人でトランクの山を横においている。ツアーらしいがガイドはいないなあ。

女性が小柄だし、着ているものの色とコーデネイトが洒落てるからからアメリカ人じゃなくてラテン系みたい。

あら、向こうからくるおっさんあれは桂文珍みたいやなあ。荷物をカートで引っ張っている。

お伴なしで一人で動いてるんだ。彼は私のすぐ隣に来て立ち止まった。やはり文珍だった。

5、6年前に阪急六甲から梅田まで隣どうしに座った桂文珍とはこれで3度目の遭遇だが、

いままでになく自然体で周囲の人は誰も気付かない。気のせいか彼は少し仏頂面に見えた。

テレビと違うのは薄いサングラスをかけているだけだ。彼は早く来すぎたのか私の乗った列車には乗ってこなかった。

②21のB席は窓際3列の真ん中の席だった。この伊丹空港発のフライトは乗客に子供が多く満席だった。

シートベルトを締めてぼんやり乗って来る人をみていたら、笑福亭鶴瓶みたいな男が通路をこちらに来る。

その後ろに名前は知らないがテレビで顔は見たことがあるのが続いている。

みたいではなく間違いなく鶴瓶だった。彼は20のD席、若いのが20のC席に座った。

飛行中二人は半分の30分ほどスケジュールの話をしていた。あのダミ声の大阪弁で。

着陸して皆が席をたったとき、彼の前の席の女性が後ろを振り向いて握手を求め、それに対して笑って握手を返していたくらいで、

殆どの人は気付かないままで機内から下りていった。

運動会などの集団の中から自分の子供をすぐ見分けられる視覚の識別能力は、動物の始源的な能力の一つらしいが、

例え一度も会ったことがない他人でもいったんインプリンテイングされたイメージと同一人物が目の前に現れたら、

無意識かつ即座にその人だと認識するという経験は何度あっても面白い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2004年頃の出会い

*(小田実さん)、最終の東京行き新幹線に乗るべくJR芦屋駅で京都行き新快速に乗りかえようとした2004年頃、

ホームで黒いコートの背中の広い大柄な男のすぐ後ろについた。

電車が入ってくるとき横顔に電車の前方ライトが当たり、そのがっしりした顎の男の横顔が浮かび上がった。

小田実さんだった。確か当時彼は家族で芦屋に住んでいた。

高校生の時から40数年ずっと本も買ってきた憧れの人が目の前にいることに驚き嬉しかった。

二人だけの列は誰も降りてこないドアから乗ったあと、右と左に分かれて座った。彼も新大阪で降りて、新幹線の改札口に向かった。

恥ずかしながらミーハー辛好の大切な思い出です。

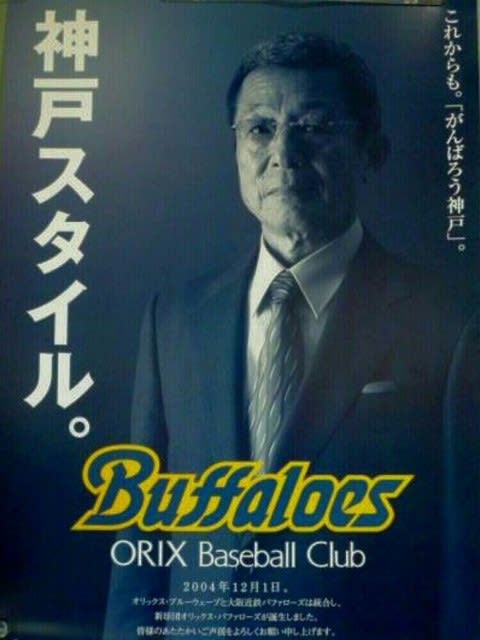

*(仰木 彬 監督)、もう何の用事で乗ったのか忘れましたが、2004年頃三ノ宮から神戸市営地下鉄に乗りました。

昼下がりの車両はガラガラに空いていて、乗客は私とはるかむこうに座っている一人の初老の男の二人だけでした。

見るとも無く視線を向けたそのもう一人の乗客は、地下鉄の中だというのにサングラスをかけていました。

軽く背中を座席の後ろにもたれかけて目をつむっているようでした。

その初老の男の「すがたカタチ」は「決まって」いました。

身体のどこにも力が入っていないリラックスした彼のまわりに、そこだけ何ともダンデイな空気が流れていました。

オリックスの仰木監督だと気づきました。

この沿線にグリーンスタジアムがありますが、まさか監督が一人で地下鉄に乗っているとは思いませんでした。

世の中には歳をとって、こんなに「姿かたち」が美しくなる男がいるんだと思いました。

一回限りの、しかもわずかな時間の、仰木彬という人との個人的な出会いの思い出です。

|

懐かしい人を集めてくれた故人(ひと) 佐野 くすグッタリ 地球より自国大事な米中露 池田 江守十三郎 |

香川県の多度津町は江戸時代から金毘羅参りの港町として大変栄えました。

また北前船の寄港地として商業も大いに盛んだったそうです。

その多度津に天保3年創業の神原薬業と言う会社があります。

阿智胡地亭が社会人となって働き出した最初の職場は愛媛県の新居浜市にありましたが、

同じ職場にこの神原薬業にご縁の神原さんが先輩でおられました。

神原さんはその後、新居浜市から多度津に戻られ神原薬業で長く専務をされていましが、

現在は神原商事を経営され、最近多度津商工会議所の会頭に選ばれました。

その神原さんを新居浜市在住の松岡先輩と共に訪ねました。

お二人は同期入社で当時から親しくされています。

本家七代目の当主である神原さんは、先ごろ一族の歴史を「想い遥かに」と言う冊子にまとめられました。

この冊子を読むと、多度津という開かれた土地柄からか、初代の頃から県内だけに留まらず広く国内外に目を向け、

大阪や千葉などで薬学を勉強され積極的に事業を伸ばされてきたことがわかります。

冊子の中には代々受け継がれてきたお店に関する帳簿や看板類など史料価値の高いものが整理され掲載されています。

今回掲載した画像はその冊子から引用したものです。

多度津の旧藩時代の町並や博物館にも案内していただき、四国で初めて鉄道会社が興ったという豊かな多度津の町の歴史の一端を知る事ができました。

ご馳走して頂いた魚料理はどれも本当においしくて、さすが港の町多度津だと思いました。有り難うございました。

長崎「焼き場の少年」広がる共感 原爆「悲しみ」を発信 [長崎県]、西日本新聞

2018年08月15日06時00分 (更新 08月15日 06時20分)

原爆投下後の長崎で撮影されたとされる写真「焼き場に立つ少年」への共感が、時代や国境を超えて広がっている。

昨年末にローマ法王フランシスコが「戦争がもたらすもの」とのメッセージと自筆の署名を添えて、写真を世界に発信するように呼び掛けた。

日本ではカトリック中央協議会(東京)が7月上旬に日本語版の写真カードの配布を始めると希望者が相次いだ。

唇をかみしめ悲しみをこらえる少年の姿が人々の心を揺り動かしている。

写真は米軍のカメラマン、ジョー・オダネル氏(1922~2007)が1945年に撮影。直立不動の少年が、亡くなった弟を背負い、

焼き場で火葬の順番を待つ姿を写している。

国内では核兵器廃絶を訴えるローマ法王の呼び掛けに長崎大司教区の高見三明大司教(72)が応じて、カトリック中央協議会が動いた。

「被爆地・長崎にいる私たちが動かないといけない」。オダネル氏の遺族の使用許可を得て20万枚の写真カードを作り、

全国の教会を通じて配布を始めた。

はがきとほぼ同じ大きさの写真カードの裏面には「この少年は、血がにじむほど唇を噛(か)み締(し)めて、

やり場のない悲しみをあらわしています」との説明文がある。

長崎市で生まれた高見氏自身、胎内で被爆。祖母ら親族10人以上を原爆で亡くしている。法王の呼び掛けを聞いて、親族に思いを巡らせた。

被爆から6日後に亡くなった祖母は想像を絶する苦しみだったはずだ。

母の妹の1人は畑仕事中に爆風や熱線を浴び、もう1人は遺体すら見つかっていない…。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【全文】被爆者代表 「絶対に核兵器使ってはならない」

長崎で被爆し、現在は横浜市に住む西岡洋さん(93)が被爆者を代表して述べた「平和への誓い」の全文です。

1945年8月9日、私は爆心地から3.3キロメートルの県立長崎中学校の校舎内で被爆しました。

13歳の時でした。

「敵大型2機、島原半島を西進中」という西部軍管区の放送を生徒が大声で職員室に向かって報告しているのを聞いてから、

何分も経たないうちに敵機の爆音が聞こえてきたかと思うと、その音が急に大きくなりました。

次の瞬間、身体がすごい光に包まれ、私は「学校のテニスコートに爆弾が落とされた」と思い、

小学生の時から訓練されていたとおり、目と耳を塞いだ姿勢を取り、床に伏せました。

爆発の瞬間は、オレンジ色と黄色が混じったような光の海の中に一瞬全身が埋もれたような感覚でした。

続いて、すさまじい爆風で窓ガラスが破壊され、私は部屋の隅に頭を抱えて転がり込みました。

その上に級友が折り重なってきたため、その体重で息もできない有様でした。

しかし私は級友たちの下敷きになったおかげで、無傷で済んだのです。

級友たちはナイフのように尖った割れた窓ガラスが体に刺さり、血だらけになっていました。

さらに外を見渡すと、家々は壊れているのに火災は全く起きておらず、煙すら上がっていないのに、浦上地区には大きな火柱が上がっている。

一発の爆弾だったはずなのに広範囲に被害が及んでいるのはどうしてかと、不思議に思いました。

その後、学校の防空壕に二時間ほど避難していたでしょうか。

もう大丈夫だろうと、帰宅の途についた道は避難してくる人たちであふれかえっていました。

火傷か切り傷なのかわからない血まみれの男性。

顔から血を流している赤ちゃんを抱いて歩く母親。

腕が切れて垂れ下がっているのではないかと思われる人。

こういう人々が中川町から蛍茶屋の方向に群れをなして歩いてくるのです。

薄暗い雲が長崎の空一面を覆い、辺りは夏の真昼だというのに、あたかも日食のようでした。

こうして8月9日が過ぎ、戦争が終わりました。

この爆弾が原子爆弾というものだと知らされたのは戦争終結後のことでした。

原爆の恐怖はさらに続きました。

それは原爆による後遺症です。

爆心地付近にいたけれども、頑丈な塀で守られ、軽傷で済んだ人や、地下工場で仕事をしていて無傷で帰宅した人たちもいました。

ところが、それらの幸運な人たちも、次第に歯茎から出血し、髪の毛が抜け落ちて次々に亡くなっていったのです。

薬もなく、治療方法も分からず、戦争が終わったというのに原爆は目に見えない恐怖をもたらしたのです。

昨年、私が所属する「日本被団協」がノーベル平和賞を受賞しました。

これは私たちの活動が世界平和の確立に寄与していることが評価されたということに他なりません。

そして、この受賞を契機として、世界中の人々が私たちを見てくれていることに大きな意義を感じました。

平和に繋がるこの動きを絶対に止めてはいけない、さらに前進させよう、そして、仲間を増やしていくことが、私たちが目標とするところです。

絶対に核兵器を使ってはならない、使ったらすべてがおしまいです。

皆さん、この美しい地球を守りましょう。

令和7年8月9日 被爆者代表 西岡洋

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「人間は私の父と母のように、霧のように空中に消されていいものだろうか」

今から78年前の8月9日、両親を長崎の原爆投下で失った人の言葉です。

映画「TOMORROW 明日」の冒頭にこの言葉がスクリーンに写しだされました。

1)子供たちが道路でチャンバラをしている遠景に日本人の修道女が二人歩いてくる。

夜、逢引する場面の向うに墓地が見え、その中にいくつか十字架のお墓が見えている。

そして殆ど終盤にマリア像が大写しされる。

見ていてそのことにすぐ気がついた。

キリスト教の日本における布教史の中では、特別な位置を持つ長崎。

その長崎をキリスト教国のアメリカが、広島に次いで人類に対する2番目の一般市民大量無差別虐殺のターゲットにした。

歴史で原爆を習い、また、江戸以前からの日本のクリスチャンの過酷な信教の歴史を知りだしたころ、アメリカ政府は天主堂がある場所を含めて

なぜ長崎へ原子爆弾を投下したのか、自分は単純に不思議に思った。今もその疑問はそのままだ。

街の中に普通に日本で一番キリスト教が根づいている長崎の街と長崎のひとたち。

黒木監督もそのことが頭にあったのかなあと、そのことが気になりながら映画に見入っていった。

2)黒木和雄監督は先日、残念ながら早い死を迎えられた。その追悼のため戦争三部作と言われる作品の追悼上映が催され、

その最初の上映が1988年制作のこの映画だった。

映画は長崎に原爆が落とされた昭和20年8月9日の前日、8日の長崎市民の一日を淡々と描いている。

肺浸潤のため徴兵されなかった工員(佐野史郎)と長崎医大の看護婦(南果歩)のささやかな婚礼。

夫が出征しているその姉(桃井かおり)の出産。その妹(仙道敦子)と医大生との恋愛。そしてその両親の1日。近所の市電の運転手夫婦の日常。

捕虜収容所のB29の乗員たちの生活も。

皆にとって、7日の昨日もそうであり、9日の明日もそのように続いていくはずだった。

女学生の妹が学校から引率されて工場に向かう9日の朝、道の途中で白雲のわく長崎の空に現れた米軍機をふと見上げた次の瞬間、

画面は白と黒だけに変わり、真っ白な灼熱の空気が強く流れてくる。

そこで映画は何も語らず終わる。

この映画は始まるとすぐ、画面に文字だけが出た。

「人間は私の父と母のように、霧のように空中に消されていいものだろうか」

(長崎の被爆体験者の証言から)

3)結果的に「父と暮らせば」、「美しい夏キリシマ」、「TOMORROW/明日」という制作年度の若い順とは逆の順番で3本を見たことになった。

どの映画も二十歳前の黒木監督自身の戦時体験が映画を作るモチベーションになっていて、見る順番は関係なくどれも胸のどこかに沁みこんでいく。

人間は突詰めれば 他者に対する想像力を育て、想像力を持つ者だけが人間となり、それを持たぬもの、

持てぬ者は人間の形をした一哺乳類のままのような気がするが、黒木監督はきっと人間の行動に感度の高い想像力があり

、自分が生まれた時代に意味を求め、生きる意味をこれらの映画作りに託したのだと思う。

何事もなく過ぎていくと思っていても、次の日には何が起こるかわからない。それは自分の明日にも。

こんなことが通るようではおかしい、変だと言うことを、自分がそのままにしておくとその結果は必ず間違いなく誰の上にも例外なく来る。

黒木和雄と言う人は日本人だけではなく、地球上の人間にそういう強いメッセージを送り続けて生きてきた、ような気がする。

黒木和雄監督 戦争レクイエム4部作予告編

2006年8月12日 ブログ『阿智胡地亭の非日乗』に掲載

一部引用・・・長崎市北部に位置する浦上地区は、戦国時代末期にイエズス会領になっていたこともあり、カトリックの信者が多い地域だった。

その後、江戸幕府のキリシタン禁教令によって、4度に渡る「浦上崩れ」という激しい弾圧を受けるが、地元住民はキリスト教への信仰を捨てなかった。

「潜伏キリシタン」として明治時代まで信徒が存続していた。

釈放された浦上の信徒たちの間で、天主堂の機運が盛り上がった。1895年にフレノ師が設計、ラゲ師に引き継がれ、20年後の1914年に完成した。

これが、石とれんが造りのロマネスク式大聖堂「浦上天主堂」だ。高さ25メートルの双塔の鐘楼を備え、「東洋一の大聖堂」と謳われるほどだった。

しかし、1945年8月9日午前11時2分、米軍が長崎市の上空に投下した原爆「ファットマン」によって、浦上天主堂は、一瞬にして崩壊。一部の外壁だけが残された。

西田三郎、玉屋房吉の二人の神父と、奉仕作業をしていた信徒十数人が天主堂と運命をともにした。

画像をクリックすると本文のサイトに飛びます。

長崎原爆の爪痕を残していた浦上天主堂。解体されて「幻の世界遺産」になった理由は? https://t.co/1UleK3A7ep

— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) August 9, 2022

原子爆弾投下で破壊される前の教会

アメリカ軍撮影の長崎投下後のキノコ雲

-------------------------------------------------

2024年08月09日 追記

長崎原爆の爪痕を残していた浦上天主堂。解体されて「幻の世界遺産」になった理由は?⇒こちら

今から80数年前のお母さんたちは、こんな記事を読んでいたらしいです。

☆ 戦前・戦中の2大メジャー婦人誌『主婦之友』『婦人倶楽部』は、戦時中もほぼ毎号育児にかんする記事を組んでいた。

空襲下での子育ては当時最も切実な問題で、「空襲下の妊産婦心得」(主婦之友昭和20年1月号)「出産と空襲は待ったなし」(同誌昭和20年4月号)

「赤ちゃんも防空服装」(婦人倶楽部昭和19年10月号)など、湿気が多く底冷えがする防空壕内の生活で子どもをどう守るか、実践的な記事も多い。

乳児の栄養面についても、「代用乳(無乳栄養)の作り方と与へ方」(主婦之友昭和19年10月号)「人工栄養児の大豆粉栄養法」(婦人倶楽部昭和20年3月号)。

「空襲の衝撃のため、出てゐたお乳がぴつたり止まつてしまふといふことも事実あり得ますが、しかしこれも母親の肚のすゑ方一つでよほど違ひます。

必至の空襲を控へて、日頃からちよつとのことで物に動じない心の鍛錬を、戦時の母親は忘れたくないと思ひます」(主婦之友昭和19年10月号)。

「子供を被害から逃れさすことばかりが防空ではありません。戦場に育った子供でなければ経験し得ない、

生々しい戦ひの体験を、将来国の強兵として戦場に立つときの基礎に、

立派に活かしてゆかうではありませんか。

戦争を恐がらしてはならない、盲目的な平和思想を抱いてはさらにならない。

空襲をも戦時下の精神鍛錬の鉄床(かなとこ)として活用する、この母の心構へこそ、

『子供の防空』の根底をなすものであると信じます」(主婦之友昭和19年8月号)

2006年09月14日(木)掲載

メディアに多い欠陥商品

自動車から瞬間湯沸器など、欠陥商品の記事は新聞や週間誌、テレビなどに出ない日がないくらいよく目につきます。

それらの記事が掲載される新聞や雑誌、また報道するテレビ番組も実は全部「商品」なのですが、以前に比べてもこの「商品」が

殆ど全部欠陥品に近いという事がなかなか表に出ません。

小学校の教科書から活字になじむせいか「活字になったものは正しい」となんとなく自分は思い込んでいる。

どうもそれにつけこまれているような気がします。

欠陥の原因は次のようなことかと思っているのですが。

◎ どのマスコミもブランド大学出の25,6歳くらいからの“チョー優秀な連中”がノートパソコンを駆使して記事を作る。

前の同じような記事をコピー&ペーストして・・・。

同じ業界の中で、他社の記事のパクリをやるのがちょいちょい出て、最近表沙汰になるのが多いのは「コピー&ペースト」に

学生時代から馴れているから?

◎ 直接取材しなくても警察もお役所も懇切丁寧な書き物を配布してくれる。勿論それには、かれらに都合の悪いことは

一切書かれていませんが。

◎ そして正社員はクーラーの効いたオフィスで編集。

取材現場は下請けの記者とカメラマン。彼らが被害者の自宅へ突撃取材をして、事件や事故で傷ついた家族をもっと傷つけても、

大手新聞や大テレビ局の経営者は、「以後気をつけるよう取材担当者に注意します」で終わり。

ブツの欠陥で怪我人や死人が出れば、髪の毛のあるなし色んな頭が下がるのをよく見かけるが、人の心を傷つけたり、

迷惑をかけたり、誤報をしてもマスコミの経営者が頭を下げるのを見たことはない。それらは本来大きな欠陥商品なのに。

誤報などの「お詫び」も時にはあるが、目に付かない場所に小さな記事ですまされることが殆んどだ。

☆印刷されていない白い紙面は一枚も出せない

何も映っていない白い画面を一秒も出せない

「特殊な商品」。

それが新聞、雑誌、テレビです。

何かを印刷せざるを得ない、

何かを電波に乗せざるを得ない。

そのためには「手段を選ばない」と言う前提がこの業界には昔から常にある。・・・・それが欠陥を常に内包している。

そういう思いで新聞やテレビと付き合って自己防衛しないと、いろんなアホなことを吹きこまれてワヤにされそうです。

2006年08月29日(火) 「ブログ阿智胡地亭の非日乗」から掲載

---------------------------------------------------------------------------------

2025年8月02日追記

こんなのも…。 https://t.co/JhBQ6GV8E8

— Shoko Egawa (@amneris84) August 2, 2025

<迎木監督に会った日> 2005.12.26知人にメール発信

もう何の用事で乗ったのか忘れましたが、かなり前に三ノ宮から神戸市営地下鉄に乗りました。

昼下がりの車両はガラガラに空いていて、乗客は私とはるかむこうに座っている一人の初老の男の二人だけでした。

見るとも無く視線を向けたそのもう一人の乗客は、地下鉄の中だというのにサングラスをかけていました。

軽く背中を座席の後ろにもたれかけて目をつむっているようでした。

その初老の男の「すがたカタチ」は「決まって」いました。

身体のどこにも力が入っていないリラックスした彼のまわりに、そこだけ何ともダンデイな空気が流れていました。

オリックスの仰木監督だと気づきました。

この沿線にグリーンスタジアムがありますが、まさか監督が一人で地下鉄に乗っているとは思いませんでした。

世の中には歳をとって、こんなに「姿かたち」が美しくなる男がいるんだと思いました。

一回限りの、しかもわずかな時間の、仰木彬という人との個人的な出会いの思い出です。