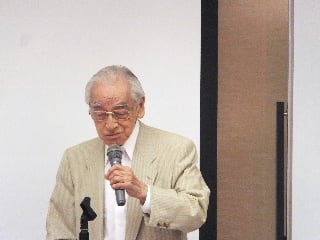

今回の昼食会の主賓は、今年1月スイスのチューリッヒにある国際サッカー連盟(仏: Fédération Internationale de Football Association)本部で

栄えある会長賞を授与された90歳のスポーツジャーナリストの賀川浩さんだった。

賀川さんは神戸一中から神戸商大予科(現神戸大)に進みサッカー選手として活躍した。大正や戦前の神戸市の小学校では夏は野球、冬はサッカーが盛んであり、

賀川少年は兄太郎と共に自然にサッカーに親しんだ。産経新聞のスポーツ記者となってからは野球なども当然取材対象になったが、

サッカーについてはJリーグの結成にも関与されるほど長くサッカー人脈と共に歩んでこられた。

FIFA大会での授賞式のビデオで、世界で最長期間サッカー報道に記者として携わったこと、かつ最高齢の現役サッカー記者であることが会長賞授与の理由であると、

プラッター会長から紹介の挨拶があり、また賀川さんの受賞スピーチが会場の笑いを誘った場面が流れた。

その後の卓話でも賀川さんには機智とユーモアのセンスが詰まっており、その人間力がマラドーナやクライフ、ケンペスなどのインタヴューを内容のあるものにしたのだろうと思わせた。

賀川さんの卓話は何のてらいや自慢話もなく、ジョークを交えて楽しく終始し、日本サッカーの節目節目

(ドイツからクラマーが来てくれて日本のサッカーは世界レベルになれた、など)のポイントを語られた。

大学予科時代に英書を読むことを叩きこまれたことが、その後の記者生活で日本のサッカーだけではなく世界のサッカーに目を向けることにつながったそうだが、

記者時代、日々新聞にスポーツ記事を書きながらも、ずっと海外のサッカー誌を購読され続け、また今回神戸市立図書館に寄付された

「神戸賀川サッカー文庫」には⇒「9回のワールドカップ、6回のヨーロッパ選手権をはじめ、海外・国内の取材の時に求めたもの、

あるいは読みたいために集めた書物、大会公式のパンフレットなどは相当な数となりました。なかには世界に一つという珍しいものもあり、

世界で最も盛んなスポーツ、サッカーの探索を志す人たちのご参考になるだろうと思っています。」のご紹介もあった。

初めて接した賀川さんはお歳に関係なく“素敵な人”でありお方だった。またお洒落なジエントルマンだった。確かに神戸という街もこの人を作った一つの要因なのだろう。

昼食会(午餐会)は毎月一度、湊川神社の境内にある楠公会館で開かれる。

湊川神社には:

◇JR神戸線・・・「神戸駅」から北へ徒歩約3分

◇阪急・阪神・山陽各電車・・・「高速神戸駅」下車すぐ(東改札を出て、右手の階段を上がると正門前です)

◇市営地下鉄山手線・・・「大倉山駅」から南へ徒歩約5分

◇市営地下鉄海岸線・・・「ハーバーランド駅」より北へ徒歩約5分

神戸市のサッカー⇒1870年代末になって富国強兵の一環として国民の健康な身体の維持、軍事教練の一環として「体育」、「体操」という概念の発芽が見られるようになった。

1879年に体育教育の教員養成過程として設立されたのが体操伝習所である。体操伝習所の坪井玄道は1885年に著した『戸外遊戯法』の中で

アソシエーション式フットボールを「フートボール」として紹介している。また、サッカーが最初に師範学校、神戸市の御影師範学校で受容されたのは非常に重要な事であった。

近畿地方がサッカー先進地となり、師範学校の交流を通じて東京高等師範学校(以下、東京高師)をはじめ全国の師範学校もこれに追随する事に影響した。

そして1917年10月21日には、近畿の師範学校を中心として近畿蹴球大会が開催された。この教員養成を行う師範学校で普及した事は、

部員たちが卒業し各地で教員となることによって、波及的に全国の中等学校や高等学校に広まって行くという事に影響した。

この中でも、やはり近畿地方では比較的サッカーの受容が早く、しかも府県内の中等学校で広範囲に行われた。中等学校でのサッカーの広まりを受けて、

1918年に大阪府豊中村(現豊中市)の豊中グラウンドで第1回日本フートボール優勝大会が実施された。これが現在も続く全国高等学校サッカー選手権大会の始まりである。

高校選手権は1975年まで、大阪、兵庫を中心とする近畿地方で開催されていた。(Wikipediaから部分引用)

コロナのゴールライン 死亡者数が季節性インフルエンザ下回るのが目安 - 岩崎賢一|論座 - 朝日新聞社の言論サイト https://t.co/qolhtbZ3Eu

— achikochitei (@achikochitei1) May 14, 2021

画像クリックで全文