訪問日 令和元年6月6日

ナビの案内通り進むと、何時ものように細い道を案内する。途中から舗装も無くなり急カーブの坂道で車が曲がれなくなってしまった

前にも後ろにも動くことができない。今回だけは正直駄目だと思った

何度か車から降り路肩から落ちないように距離を確認し、30分ほど要したがこれまでの旅で最大の危機を回避することができた

竹篠山 西方院 王楽寺

寺に着いたときは安心感からか、しばらくボッ~と車内にて時間を過ごしていた

帰りの心配もあったが、写真を撮らなければならないと車を降りた

鐘楼

この寺の素晴らしい所は境内が綺麗に整備されているところだ

手水舎

私の地元の北海道では目にすることのできない植物だ

本堂

天台宗の開祖伝教大師の開山と伝えられるが一説には養老年間の創建とも伝われ千古の歴史を有する古刹

「天孫瓊瓊杵尊、笠狭の宮に至りし時、この地朝日直射し、夕日の照る国、正に王道楽土の地なりと宜べ給えり」とあり、その故事に因んで王楽寺と名付けたと伝えられている

重文の本尊薬師如来、日光菩薩、月光菩薩の三尊は、毎年4月8日に開帳される

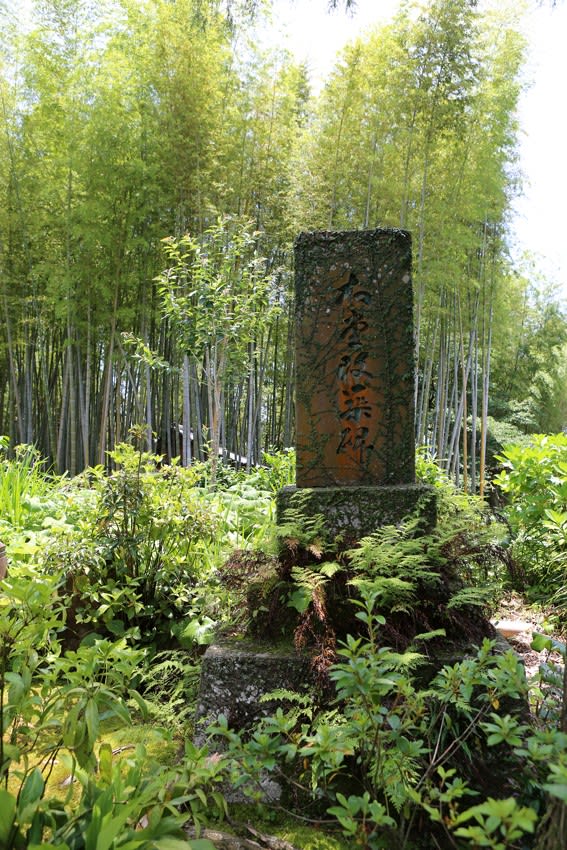

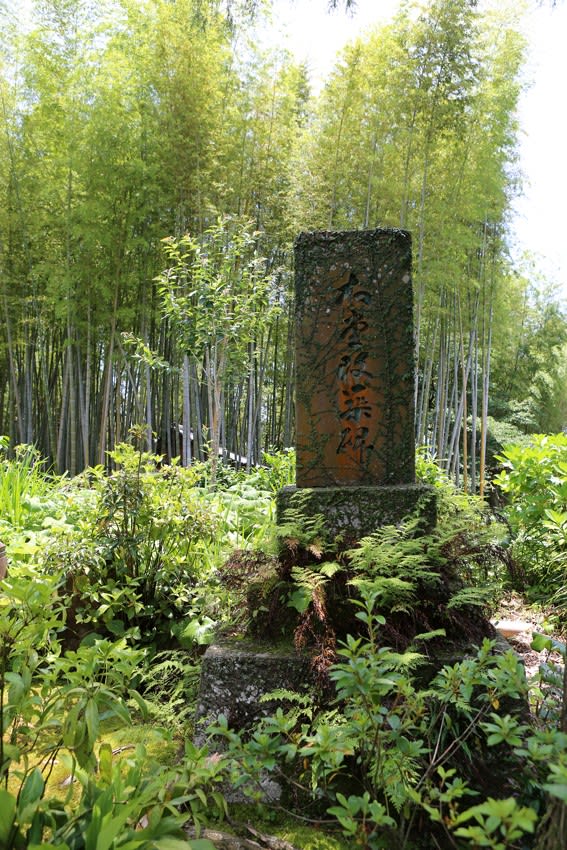

本堂周辺には墓石や碑などが置かれている

「本堂改築碑」と読める。王楽寺は、文政13年大火災で焼失、明治4年廃仏毀釈の法難で廃寺、明治16年再興され今日に至っている

山嶽仏教の據点として又修験道の本山として栄え12支院を擁していたが、現在は地区民の管理となっている

車の音が聞こえてきたので駐車場に移動する

聞くと、大きな道があるということがわかり一安心。再び境内に戻る

この近くにあった建物は宝物館なんだろうか

帰りの心配がなくなったので余裕を持って境内を散策する。有名無名の墓石が並んでいる

「鵜戸神宮 第二十八代別当 舜偏僧正の墓」

「十輪院聖瑜法印の墓」

聖瑜法印は綾城 地頭 長倉狭守の弟に当たる 若狭守は稲津越前守のざん訴により切腹の身となり、若年の2人の子供まで殺害される

聖瑜法印は立腹し、霧島御池に3、7日間の呪詛の立行に入る

呪詛の障碍により稲津家も断絶となる。聖瑜法印はその後、高野山に居住す

その後、鵜戸大権現社第34代別当となる

聖瑜法印は、晩年、山王楽寺にて遷化す

「鵜戸神宮 三十四代別当 實誉僧正の墓」

上記、聖瑜法印と同一人物である

福智神社

王楽寺の東隣りにある福智神社。神話の山彦(山幸彦)を祀っている

蔦の絡まる鳥居が何とも魅力的だ

竹篠山は天孫瓊瓊杵尊の御子彦火火出見尊御誕生の地と伝えられ歴史と伝説に富む由緒ある霊山である

眼下に大淀川、日向灘、宮崎市街を一望出来るこの場所が好きだという女性

駐車場で(ナビは細い道を戻れといっているので)、私が来た山道とは、違う道があるか尋ねた女性だ

しばらくすると、地元の男性もやってきて、宮崎の歴史の話しや北海道の自然の話しなど楽しく会話することができた

女性は、大きな道路に出るまで先導してくれた。親切に感謝したい。いい思い出となった

撮影 令和元年6月6日

ナビの案内通り進むと、何時ものように細い道を案内する。途中から舗装も無くなり急カーブの坂道で車が曲がれなくなってしまった

前にも後ろにも動くことができない。今回だけは正直駄目だと思った

何度か車から降り路肩から落ちないように距離を確認し、30分ほど要したがこれまでの旅で最大の危機を回避することができた

竹篠山 西方院 王楽寺

寺に着いたときは安心感からか、しばらくボッ~と車内にて時間を過ごしていた

帰りの心配もあったが、写真を撮らなければならないと車を降りた

鐘楼

この寺の素晴らしい所は境内が綺麗に整備されているところだ

手水舎

私の地元の北海道では目にすることのできない植物だ

本堂

天台宗の開祖伝教大師の開山と伝えられるが一説には養老年間の創建とも伝われ千古の歴史を有する古刹

「天孫瓊瓊杵尊、笠狭の宮に至りし時、この地朝日直射し、夕日の照る国、正に王道楽土の地なりと宜べ給えり」とあり、その故事に因んで王楽寺と名付けたと伝えられている

重文の本尊薬師如来、日光菩薩、月光菩薩の三尊は、毎年4月8日に開帳される

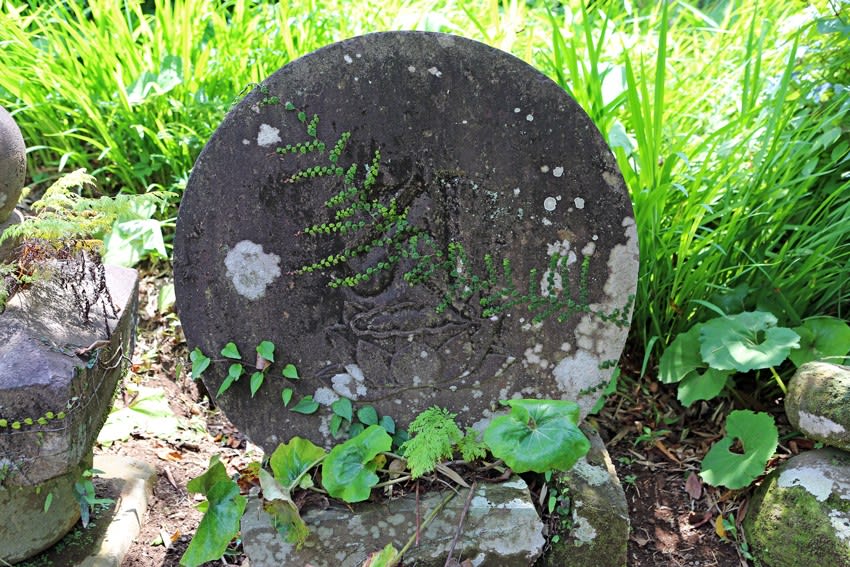

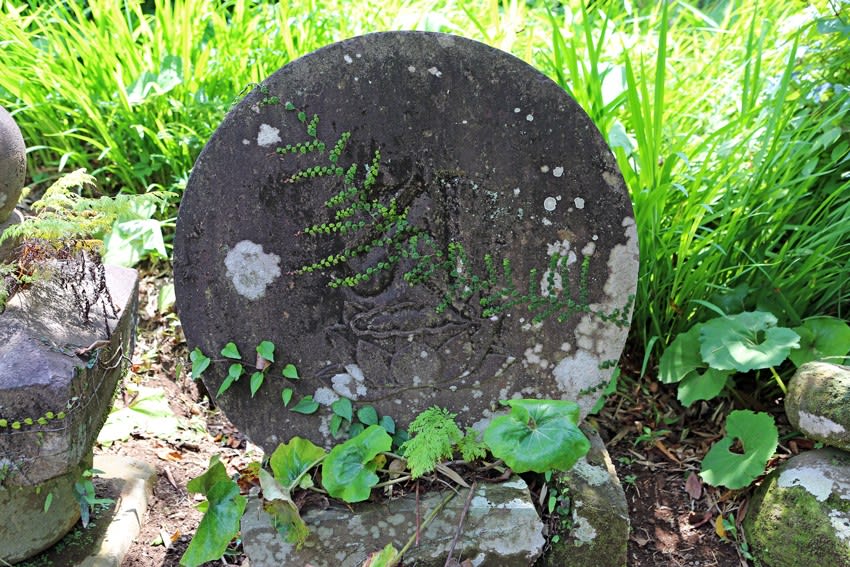

本堂周辺には墓石や碑などが置かれている

「本堂改築碑」と読める。王楽寺は、文政13年大火災で焼失、明治4年廃仏毀釈の法難で廃寺、明治16年再興され今日に至っている

山嶽仏教の據点として又修験道の本山として栄え12支院を擁していたが、現在は地区民の管理となっている

車の音が聞こえてきたので駐車場に移動する

聞くと、大きな道があるということがわかり一安心。再び境内に戻る

この近くにあった建物は宝物館なんだろうか

帰りの心配がなくなったので余裕を持って境内を散策する。有名無名の墓石が並んでいる

「鵜戸神宮 第二十八代別当 舜偏僧正の墓」

「十輪院聖瑜法印の墓」

聖瑜法印は綾城 地頭 長倉狭守の弟に当たる 若狭守は稲津越前守のざん訴により切腹の身となり、若年の2人の子供まで殺害される

聖瑜法印は立腹し、霧島御池に3、7日間の呪詛の立行に入る

呪詛の障碍により稲津家も断絶となる。聖瑜法印はその後、高野山に居住す

その後、鵜戸大権現社第34代別当となる

聖瑜法印は、晩年、山王楽寺にて遷化す

「鵜戸神宮 三十四代別当 實誉僧正の墓」

上記、聖瑜法印と同一人物である

福智神社

王楽寺の東隣りにある福智神社。神話の山彦(山幸彦)を祀っている

蔦の絡まる鳥居が何とも魅力的だ

竹篠山は天孫瓊瓊杵尊の御子彦火火出見尊御誕生の地と伝えられ歴史と伝説に富む由緒ある霊山である

眼下に大淀川、日向灘、宮崎市街を一望出来るこの場所が好きだという女性

駐車場で(ナビは細い道を戻れといっているので)、私が来た山道とは、違う道があるか尋ねた女性だ

しばらくすると、地元の男性もやってきて、宮崎の歴史の話しや北海道の自然の話しなど楽しく会話することができた

女性は、大きな道路に出るまで先導してくれた。親切に感謝したい。いい思い出となった

撮影 令和元年6月6日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます