氣比神宮

越前国一之宮でもあり、北陸道総鎮守ともされ、明治時代には官幣大社となった格式の高い神社である

私には敦賀という地名、氣比神宮という社号から、高校野球の高校名が浮かんでくる

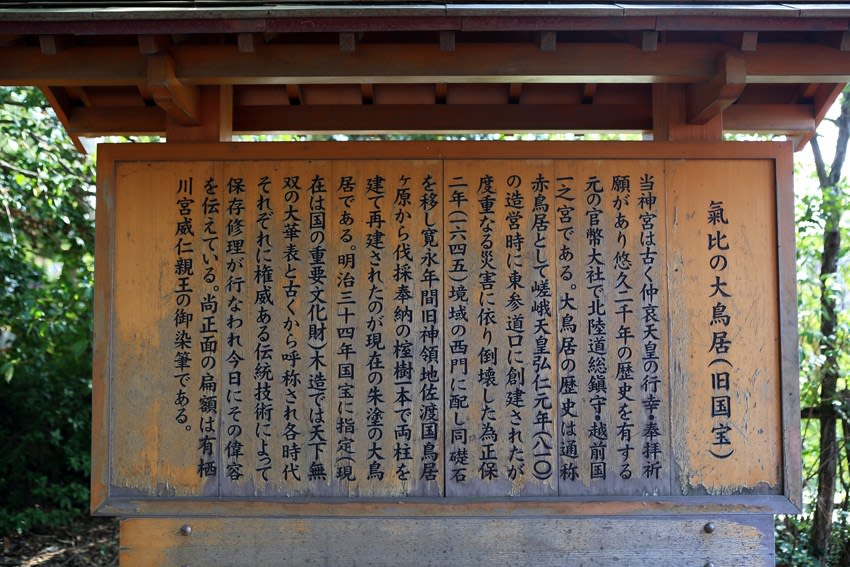

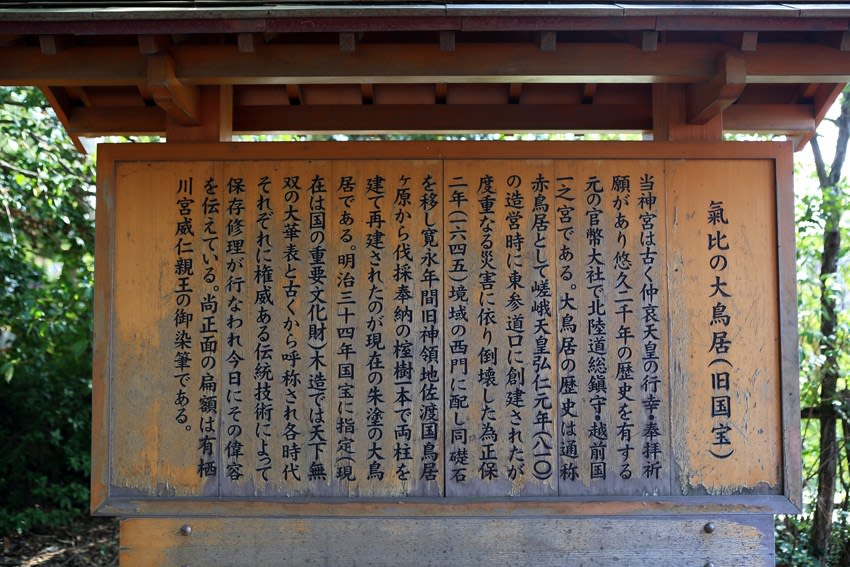

大鳥居(重要文化財)

初代の鳥居は弘仁元年(810)境内東側にて創建されたが、康永2年(1343)暴風で倒壊

正保2年(1645)に旧神領地の佐渡から奉納された榁(むろ)の大木で再建され、西門に建てられたものが現在の鳥居

高さ36尺(10.9m)柱間24尺、木造両部型本朱漆

昭和20年(1945)の敦賀空襲では唯一その戦火を免れている

扁額は有栖川宮威仁親王の御染筆である

末社 猿田彦神社

祭神:猿田彦大神

大鳥居近くに鎮座する。祭神は気比神を案内する神

社務所

手水舎

初めての参拝で境内の配置がわからないまま先へ進む

中鳥居

拝殿前に鳥居がある。人物が入らない画像を撮るには10分程度待たなければならないほど参拝者が多い

外拝殿・内拝殿・本殿

主要社殿は昭和20年(1945年)の空襲で焼失したため、いずれも戦後の再建である

祭神は伊奢沙別神・仲哀天皇・神功皇后・日本武尊・應神天皇・玉妃命・武内宿禰命の合計7柱

九社の宮

境内の西方に位置し、本殿を向い九社の神社が鎮座する

9社には本宮と関係が深い神々が祀られている

市天然記念物「ユーカリ」

芭蕉の碑

芭蕉は「おくのほそ道」の旅で敦賀の地を訪れている。

中秋の名月を前に、宿屋の主人から「北陸の天気は変わりやすいので今日のうちに月を見るべきだ」との助言を受けた。

芭蕉はそれに従って気比神宮を訪れ、見事な月を見る事になる。

翌日は宿屋の主人の言うとおり、天気が崩れて雨になった

中秋の名月が見れなかった芭蕉は変わりやすい北陸の空模様を憂い、

「名月や北国日和定めなき」 の句を残している

芭蕉は、月明かりに照らされた神前の白砂をいたく感動した

元々泥だった気比神宮の周辺を砂で埋めたとされる遊行上人の功績と知り、

「月清し遊行のもてる砂の上」 という句を残している

気比宮古殿地

神宮北東部に残る「土公」は氣比大神降臨の地とされ当神宮鎮座にかかる聖地である

「土公」とは陰陽道における神の名である

土公は神宮の聖地とされており調査が行われておらず詳細は明らかでない

狛犬

基壇正面には「蒲生氏」と刻まれている

「享和元年(1801)辛酉八月」の陰刻銘文がある

末社 大神下前神社

祭神:大己貴命、合祀に稲荷神・金刀比羅神

摂社 角鹿(つぬが)神社

祭神:都怒我阿羅斯等命、合祀に松尾大神

「敦賀(つるが)」の地名は当地を「角鹿(つぬが)」と称したことに始まるとしている

末社 兒宮(このみや)

祭神:伊弉冊尊

狛犬の前左足 亨保十一午歳(1726)前右足 加賀屋 正利造立

ハイエースを改造した私の愛車である。私の行きたい場所に文句も云わずに運んでくれる

撮った写真をPCに整理をする作業場でもあり、時にはくつろぎの空間にもなる。私の動く家である

撮影 平成30年10月24日

越前国一之宮でもあり、北陸道総鎮守ともされ、明治時代には官幣大社となった格式の高い神社である

私には敦賀という地名、氣比神宮という社号から、高校野球の高校名が浮かんでくる

大鳥居(重要文化財)

初代の鳥居は弘仁元年(810)境内東側にて創建されたが、康永2年(1343)暴風で倒壊

正保2年(1645)に旧神領地の佐渡から奉納された榁(むろ)の大木で再建され、西門に建てられたものが現在の鳥居

高さ36尺(10.9m)柱間24尺、木造両部型本朱漆

昭和20年(1945)の敦賀空襲では唯一その戦火を免れている

扁額は有栖川宮威仁親王の御染筆である

末社 猿田彦神社

祭神:猿田彦大神

大鳥居近くに鎮座する。祭神は気比神を案内する神

社務所

手水舎

初めての参拝で境内の配置がわからないまま先へ進む

中鳥居

拝殿前に鳥居がある。人物が入らない画像を撮るには10分程度待たなければならないほど参拝者が多い

外拝殿・内拝殿・本殿

主要社殿は昭和20年(1945年)の空襲で焼失したため、いずれも戦後の再建である

祭神は伊奢沙別神・仲哀天皇・神功皇后・日本武尊・應神天皇・玉妃命・武内宿禰命の合計7柱

九社の宮

境内の西方に位置し、本殿を向い九社の神社が鎮座する

9社には本宮と関係が深い神々が祀られている

市天然記念物「ユーカリ」

芭蕉の碑

芭蕉は「おくのほそ道」の旅で敦賀の地を訪れている。

中秋の名月を前に、宿屋の主人から「北陸の天気は変わりやすいので今日のうちに月を見るべきだ」との助言を受けた。

芭蕉はそれに従って気比神宮を訪れ、見事な月を見る事になる。

翌日は宿屋の主人の言うとおり、天気が崩れて雨になった

中秋の名月が見れなかった芭蕉は変わりやすい北陸の空模様を憂い、

「名月や北国日和定めなき」 の句を残している

芭蕉は、月明かりに照らされた神前の白砂をいたく感動した

元々泥だった気比神宮の周辺を砂で埋めたとされる遊行上人の功績と知り、

「月清し遊行のもてる砂の上」 という句を残している

気比宮古殿地

神宮北東部に残る「土公」は氣比大神降臨の地とされ当神宮鎮座にかかる聖地である

「土公」とは陰陽道における神の名である

土公は神宮の聖地とされており調査が行われておらず詳細は明らかでない

狛犬

基壇正面には「蒲生氏」と刻まれている

「享和元年(1801)辛酉八月」の陰刻銘文がある

末社 大神下前神社

祭神:大己貴命、合祀に稲荷神・金刀比羅神

摂社 角鹿(つぬが)神社

祭神:都怒我阿羅斯等命、合祀に松尾大神

「敦賀(つるが)」の地名は当地を「角鹿(つぬが)」と称したことに始まるとしている

末社 兒宮(このみや)

祭神:伊弉冊尊

狛犬の前左足 亨保十一午歳(1726)前右足 加賀屋 正利造立

ハイエースを改造した私の愛車である。私の行きたい場所に文句も云わずに運んでくれる

撮った写真をPCに整理をする作業場でもあり、時にはくつろぎの空間にもなる。私の動く家である

撮影 平成30年10月24日