青の洞門の歴史

諸国巡礼の旅の途中に耶馬渓へ立ち寄った禅海和尚は、極めて危険な難所であった鎖渡で人馬が命を落とすのを見て、慈悲心から享保20年(1735)に洞門開削の大誓願を興したと伝えられている。

禅海和尚は托鉢勧進によって資金を集め、雇った石工たちとともにノミと鎚だけで掘り続け、30年余り経った明和元年(1764)、全長342m(うちトンネル部分は144m)の洞門が完成した。

寛延3年(1750)には第1期工事落成記念の大供養が行われ、以降は「人は4文、牛馬は8文」の通行料を徴収して工事の費用に充てており、日本初の有料道路とも言われている。

完成当初は樋田の刳抜(くりぬき)と一般に呼ばれていたが、江戸末期から大正にかけて樋田のトンネルや青の洞門と呼ばれるようになった。

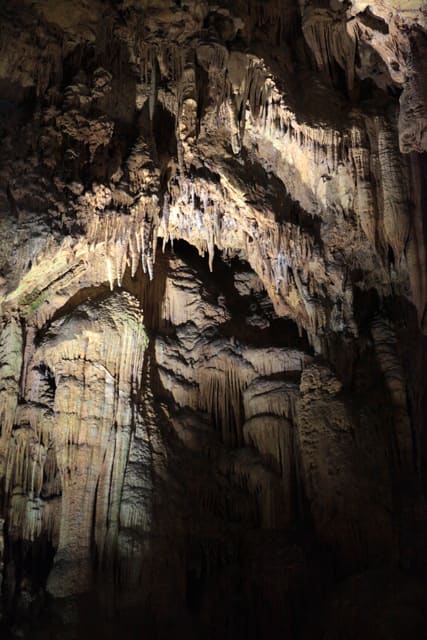

明かり取り窓など手彫り部分

明治39年から翌40年にかけて行われた大改修で大部分が原型を破壊されたと言われており、現在の青の洞門には、トンネル内の一部に明かり採り窓などの手掘り部分が残っている。

大正12年4月尋常小学校国語読本には青の洞門と書かれており、昭和17年に大分県の史跡指定にあたり、青の洞門が正式名称となったようである。

禅海和尚が一人で掘ったと思っていたが違っていた。

トンネルの横に500m程度の遊歩道があり、当時の様子を垣間見ることができる。

最初に掘った明かり取りの窓、横には大きな川が流れている

現在は道が狭いため、交互通行だが一般車両も通行できる。

用もないのに2往復してみたがとても雰囲気がある。

禅海和尚像

小説「恩讐の彼方に」の作者 菊池寛と禅海和尚像が駐車場横に、そして、その奥に見える白い車が青洞門の物語に感銘を受け北海道から来た私の愛車である。

撮影 平成25年5月17日

菊池寛『恩讐の彼方に』のあらすじ

主人公、市九郎は、主人である中川三郎兵衛の愛妾であるお弓と密通し、それが三郎兵衛の知るところとなり、手討ちされそうになる。

とっさに反撃に出た市九郎は、逆に三郎兵衛を斬ってしまう。

江戸出奔から3年目の春、自らの罪業に恐れをなした市九郎は、美濃国大垣在の真言宗の寺である浄願寺で、明遍大徳の慈悲によって出家を果たし、法名を了海と名乗り、滅罪のために全国行脚の旅に出た。

享保9年8月、豊前国に入った市九郎は、宇佐八幡宮に参拝し、山国川沿いにある耆闍崛山羅漢寺を目指した。樋田郷に入った市九郎は、難所である鎖渡しで事故によって亡くなった馬子に遭遇した。

そこで、その難所の岩場を掘削して、事故で命を落とす者を救おうという誓願を立てる。近在の人々は、そんな市九郎を狂癡の僧として扱い、見向きもしなかった。

月日が経って、18年目の終りになり、中津藩の郡奉行に計らいにより、ようやく石工を雇って、掘削作業を進めることができるようになった。

一方、三郎兵衛の子、中川実之助は、親類の許で養育され、13歳で父の非業の死の顛末を知る。

実之助は、柳生道場に入門し、19歳で免許皆伝、仇討ちのため、27歳まで諸国を遍歴し、九州に入って福岡城下から中津城下へ来た。

そこで、市九郎と素性が一致する了海という僧が、山国川の難所で艱難辛苦の最中であることを知り、現場に急行する。

市九郎は、親の仇を名乗る実之助の前で、素直に斬られることを望むが、石工たちが必死に止めに入ったため、石工の統領の計らいで、洞門の開通まで仇討ちは日延べすることとなる。

市九郎が掘り始めてから21年目、実之助が来て1年6ヵ月、延享3年9月10日の夜九つ近く、ようやく洞門は開通する。

約束通り市九郎は実之助に自分を討たせようとするが、市九郎の大慈大悲に心打たれた実之助は仇討ちの心を捨て、市九郎に縋り付いて号泣するのだった。

諸国巡礼の旅の途中に耶馬渓へ立ち寄った禅海和尚は、極めて危険な難所であった鎖渡で人馬が命を落とすのを見て、慈悲心から享保20年(1735)に洞門開削の大誓願を興したと伝えられている。

禅海和尚は托鉢勧進によって資金を集め、雇った石工たちとともにノミと鎚だけで掘り続け、30年余り経った明和元年(1764)、全長342m(うちトンネル部分は144m)の洞門が完成した。

寛延3年(1750)には第1期工事落成記念の大供養が行われ、以降は「人は4文、牛馬は8文」の通行料を徴収して工事の費用に充てており、日本初の有料道路とも言われている。

完成当初は樋田の刳抜(くりぬき)と一般に呼ばれていたが、江戸末期から大正にかけて樋田のトンネルや青の洞門と呼ばれるようになった。

明かり取り窓など手彫り部分

明治39年から翌40年にかけて行われた大改修で大部分が原型を破壊されたと言われており、現在の青の洞門には、トンネル内の一部に明かり採り窓などの手掘り部分が残っている。

大正12年4月尋常小学校国語読本には青の洞門と書かれており、昭和17年に大分県の史跡指定にあたり、青の洞門が正式名称となったようである。

禅海和尚が一人で掘ったと思っていたが違っていた。

トンネルの横に500m程度の遊歩道があり、当時の様子を垣間見ることができる。

最初に掘った明かり取りの窓、横には大きな川が流れている

現在は道が狭いため、交互通行だが一般車両も通行できる。

用もないのに2往復してみたがとても雰囲気がある。

禅海和尚像

小説「恩讐の彼方に」の作者 菊池寛と禅海和尚像が駐車場横に、そして、その奥に見える白い車が青洞門の物語に感銘を受け北海道から来た私の愛車である。

撮影 平成25年5月17日

菊池寛『恩讐の彼方に』のあらすじ

主人公、市九郎は、主人である中川三郎兵衛の愛妾であるお弓と密通し、それが三郎兵衛の知るところとなり、手討ちされそうになる。

とっさに反撃に出た市九郎は、逆に三郎兵衛を斬ってしまう。

江戸出奔から3年目の春、自らの罪業に恐れをなした市九郎は、美濃国大垣在の真言宗の寺である浄願寺で、明遍大徳の慈悲によって出家を果たし、法名を了海と名乗り、滅罪のために全国行脚の旅に出た。

享保9年8月、豊前国に入った市九郎は、宇佐八幡宮に参拝し、山国川沿いにある耆闍崛山羅漢寺を目指した。樋田郷に入った市九郎は、難所である鎖渡しで事故によって亡くなった馬子に遭遇した。

そこで、その難所の岩場を掘削して、事故で命を落とす者を救おうという誓願を立てる。近在の人々は、そんな市九郎を狂癡の僧として扱い、見向きもしなかった。

月日が経って、18年目の終りになり、中津藩の郡奉行に計らいにより、ようやく石工を雇って、掘削作業を進めることができるようになった。

一方、三郎兵衛の子、中川実之助は、親類の許で養育され、13歳で父の非業の死の顛末を知る。

実之助は、柳生道場に入門し、19歳で免許皆伝、仇討ちのため、27歳まで諸国を遍歴し、九州に入って福岡城下から中津城下へ来た。

そこで、市九郎と素性が一致する了海という僧が、山国川の難所で艱難辛苦の最中であることを知り、現場に急行する。

市九郎は、親の仇を名乗る実之助の前で、素直に斬られることを望むが、石工たちが必死に止めに入ったため、石工の統領の計らいで、洞門の開通まで仇討ちは日延べすることとなる。

市九郎が掘り始めてから21年目、実之助が来て1年6ヵ月、延享3年9月10日の夜九つ近く、ようやく洞門は開通する。

約束通り市九郎は実之助に自分を討たせようとするが、市九郎の大慈大悲に心打たれた実之助は仇討ちの心を捨て、市九郎に縋り付いて号泣するのだった。