砂の美術館 「砂で世界旅行・南アジア編」その3

*紹介文は配付資料から引用

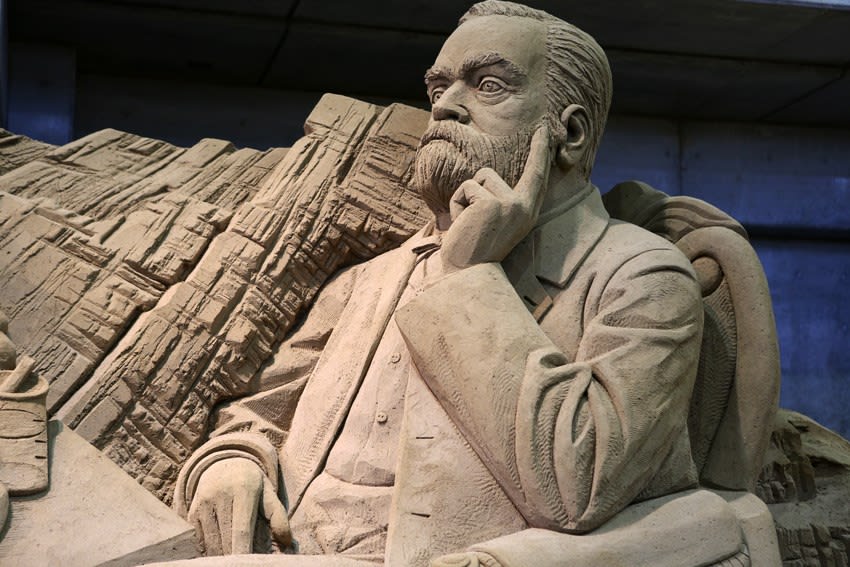

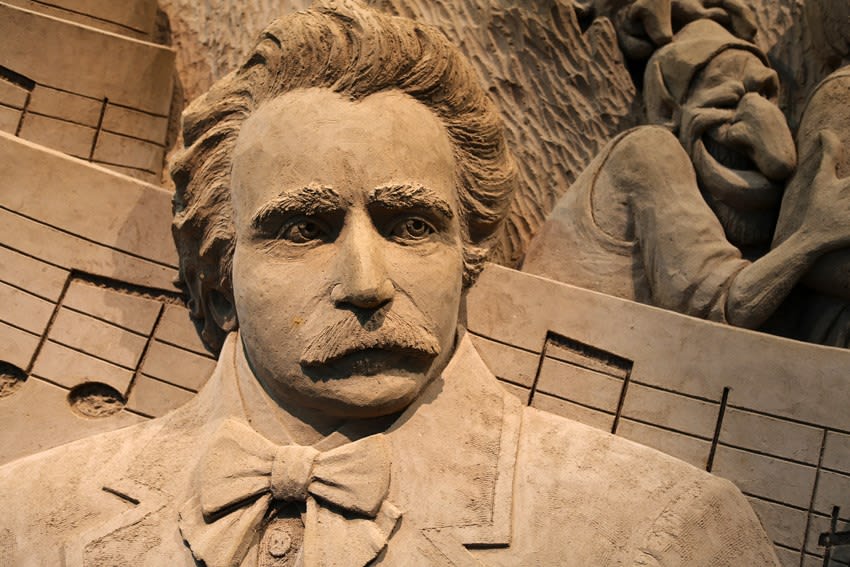

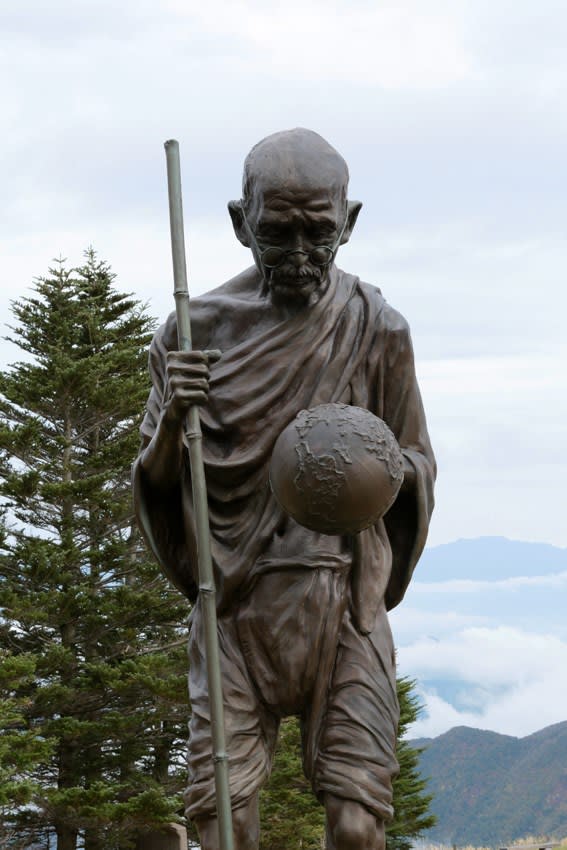

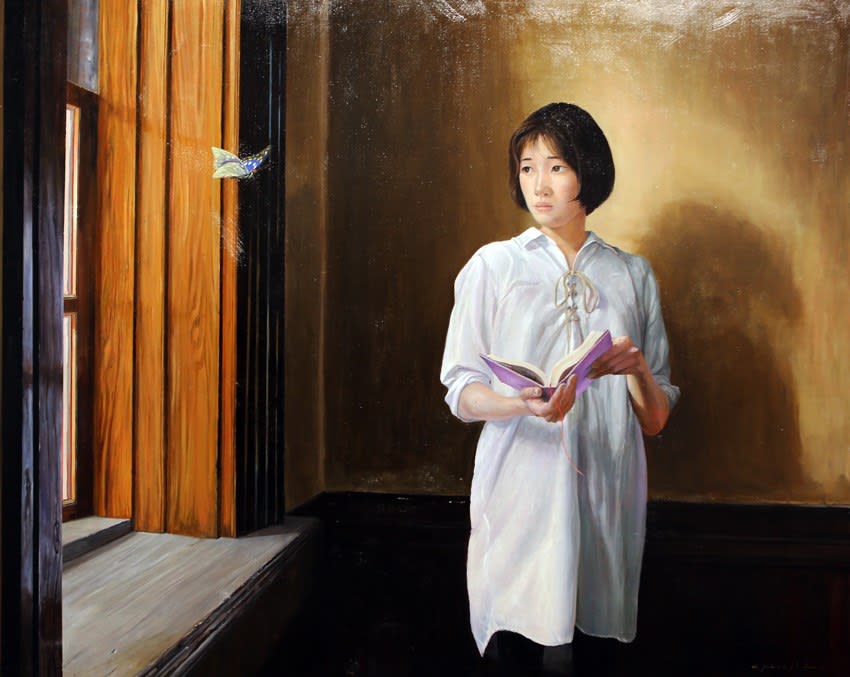

作品 11 「ムガル帝国 皇帝シャー・ジャハーンと王妃の愛の物語」:イリヤ・フェリモンツェフ/ロシア

ムガル帝国第5代皇帝シャー・ジャハーン

「世界の皇帝」の名にふさわしい豪奢な宮廷文化を開花させ、ムガル王朝の黄金時代を築いた

その繁栄の陰には最愛の妻ムムターズ・マハルの存在があった

深く愛し合っていた二人は遠征など宮中外でも行動を共にし14人もの子供に恵まれた

しかし后妃はデカン遠征中、産褥期に病に倒れ、36歳の若さで先だってしまった

悲哀に暮れる皇帝は深く愛妃をしのび、彼女の記憶を永遠に留めるため霊廟タージマハルの建設に没頭した

晩年、皇帝は白く輝く霊廟を眺め愛妃を思いながら生涯を終えた

二人の棺は霊廟のなかで寄り添うように並べられ、二人の愛は永く語り継がれている

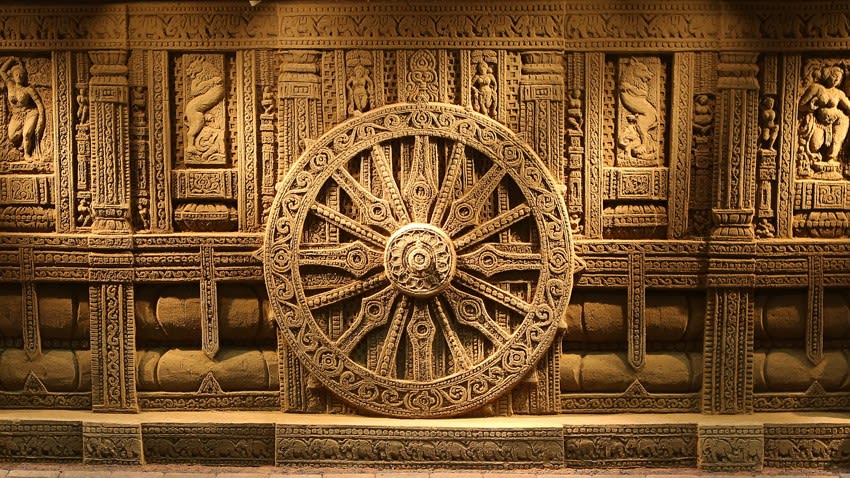

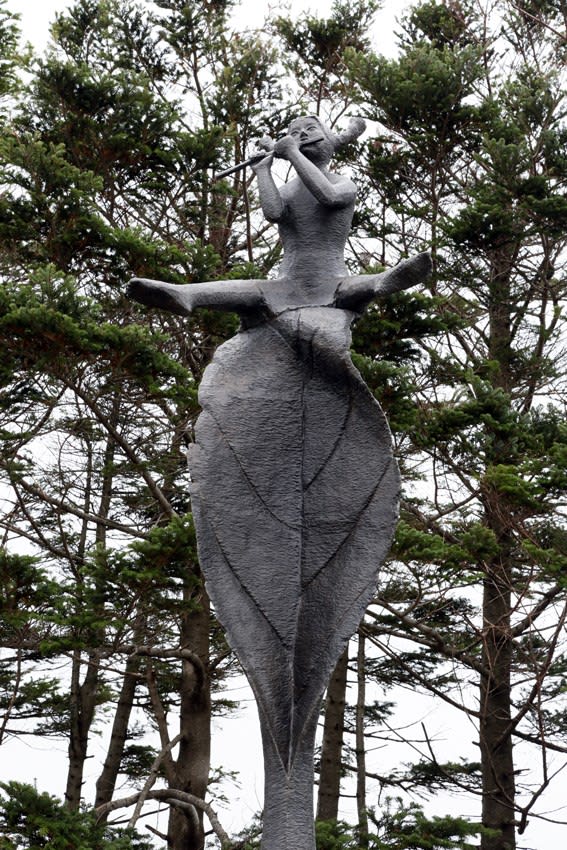

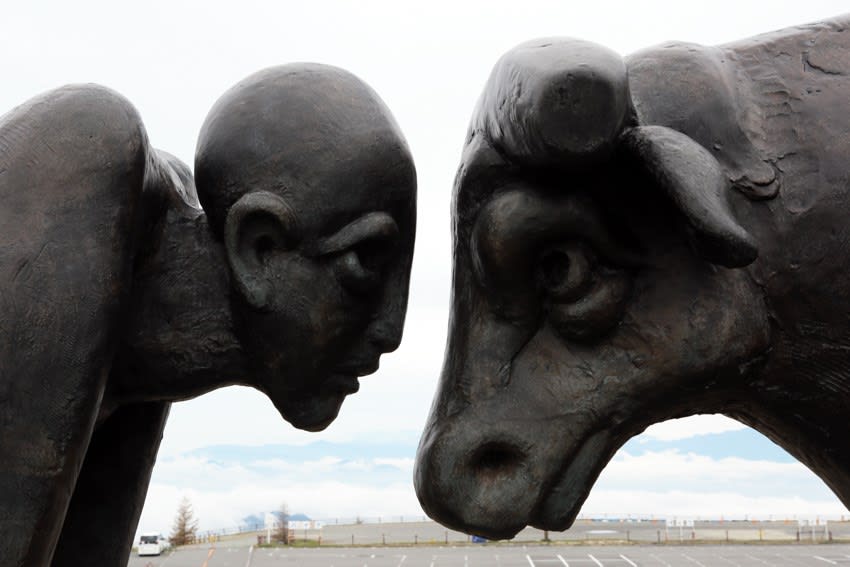

作品 12 「ムガル帝国の行進Ⅰ・Ⅱ」:スザンヌ・ルセラ/オランダ

インド史上最大のイスラム国家、ムガル帝国

16世紀初頭から19世紀半ばまで300年以上も続いた大帝国で名前は先祖にあたるモンゴル帝国に由来している

第3代皇帝アクバルが基礎を築くと、宗教間の融和を図りながら領土を拡大し、第5代皇帝シャー・ジャハーンの時代に栄華を極めた

中央集権的な官僚機構を整え、禄位や給与、土地による税制を確立するなど種々の改革を行い安定した支配を実現した

軍事面では騎馬隊に加え-

神の乗り物・権力の象徴とされる象を使い兵力を増強した

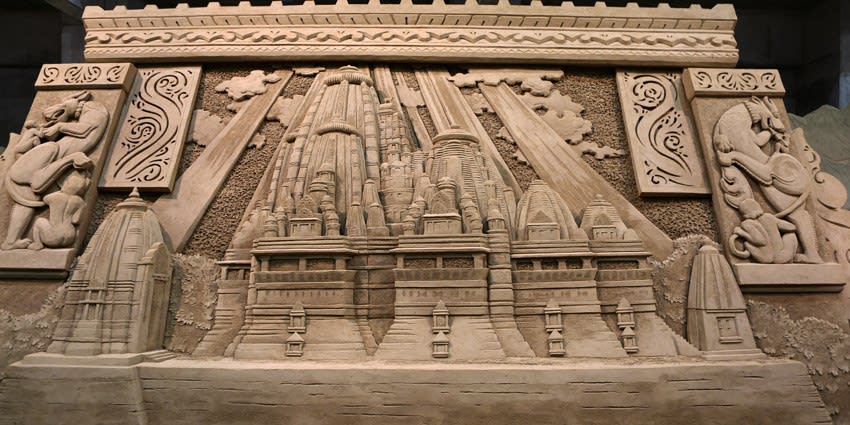

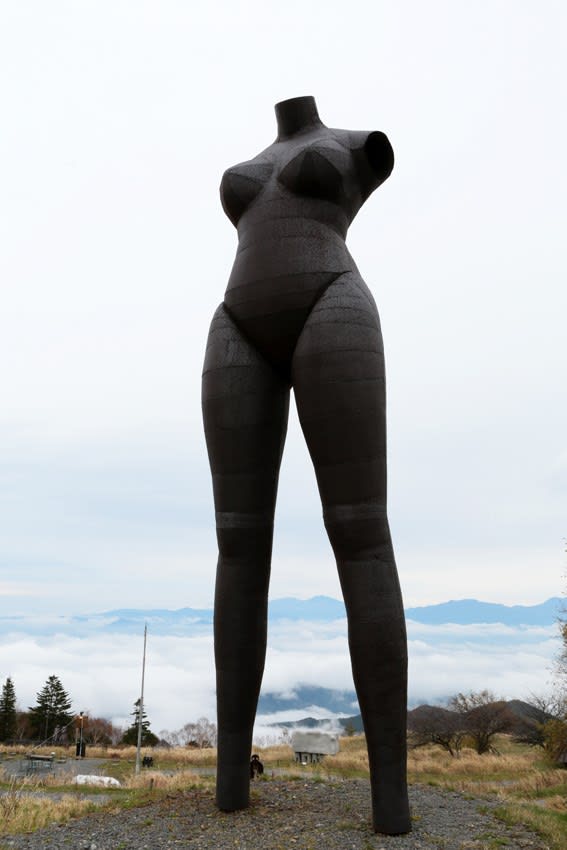

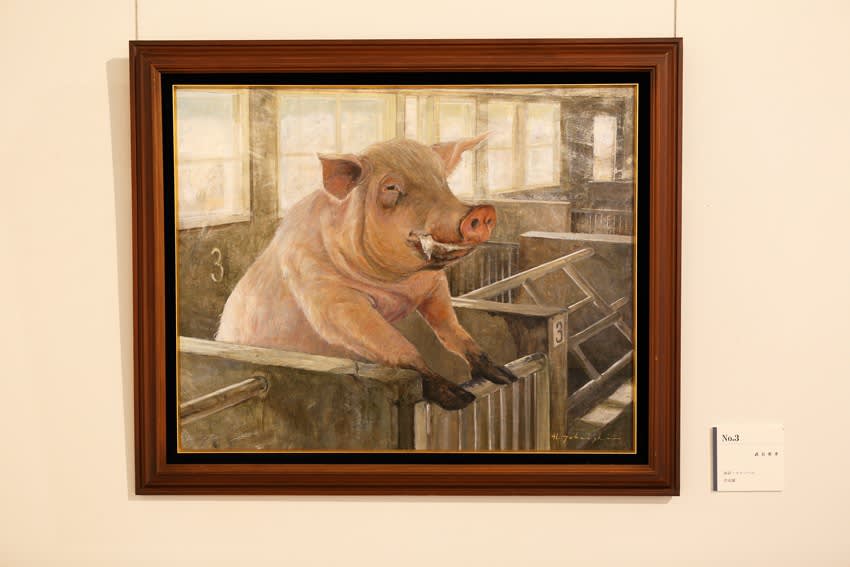

作品 13 「霊廟タージマハル」:レオナルド・ウゴリニ/イタリア

世界一美しいとされるこの霊廟は、第5代皇帝シャー・ジャハーンの愛妃ムムターズ・マハルを埋葬するために建造された

総大理石で造られた白亜の霊廟

イスラムの建築家や世界中の技術者を招聘し22年の歳月をかけて完成した

ヒンドゥーとイスラムの互いの技術が融合して建てられたタージマハルはインド・イスラーム文化の象徴

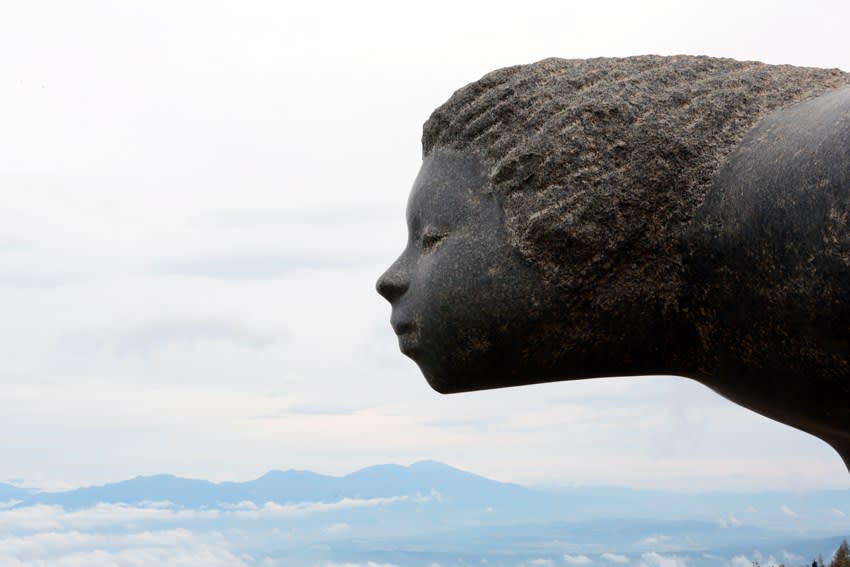

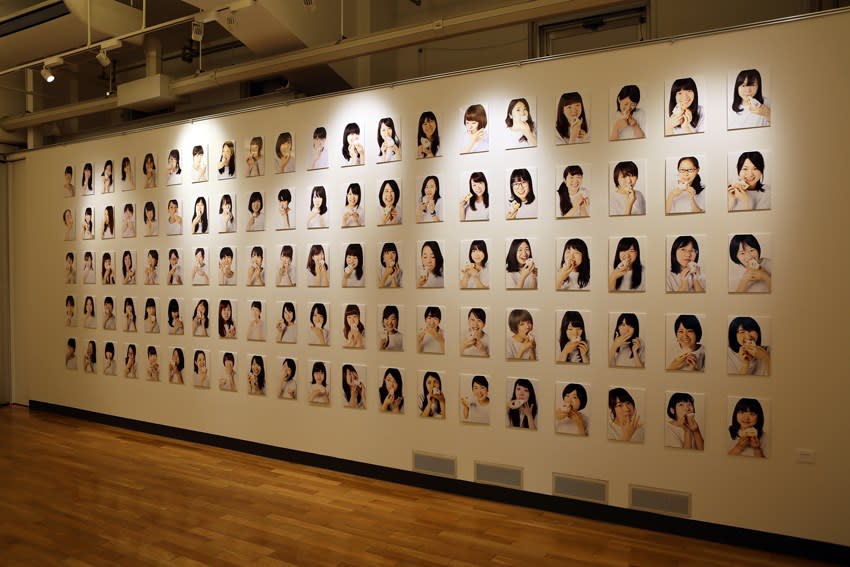

作品 14 「小説 ジャングルブック」:シャーロット・コスター/オランダ

ラドヤード・キップリング作の小説「ジャングルブック」

南アジアに生息する動物達が登場する7つの短編で構成されている冒険物語

中でも狼に育てられた人間の男の子モーグリが主人公に話しが有名

熊のバルーからジャングルの掟を学び成長していく

撮影 令和元年5月23日

*紹介文は配付資料から引用

作品 11 「ムガル帝国 皇帝シャー・ジャハーンと王妃の愛の物語」:イリヤ・フェリモンツェフ/ロシア

ムガル帝国第5代皇帝シャー・ジャハーン

「世界の皇帝」の名にふさわしい豪奢な宮廷文化を開花させ、ムガル王朝の黄金時代を築いた

その繁栄の陰には最愛の妻ムムターズ・マハルの存在があった

深く愛し合っていた二人は遠征など宮中外でも行動を共にし14人もの子供に恵まれた

しかし后妃はデカン遠征中、産褥期に病に倒れ、36歳の若さで先だってしまった

悲哀に暮れる皇帝は深く愛妃をしのび、彼女の記憶を永遠に留めるため霊廟タージマハルの建設に没頭した

晩年、皇帝は白く輝く霊廟を眺め愛妃を思いながら生涯を終えた

二人の棺は霊廟のなかで寄り添うように並べられ、二人の愛は永く語り継がれている

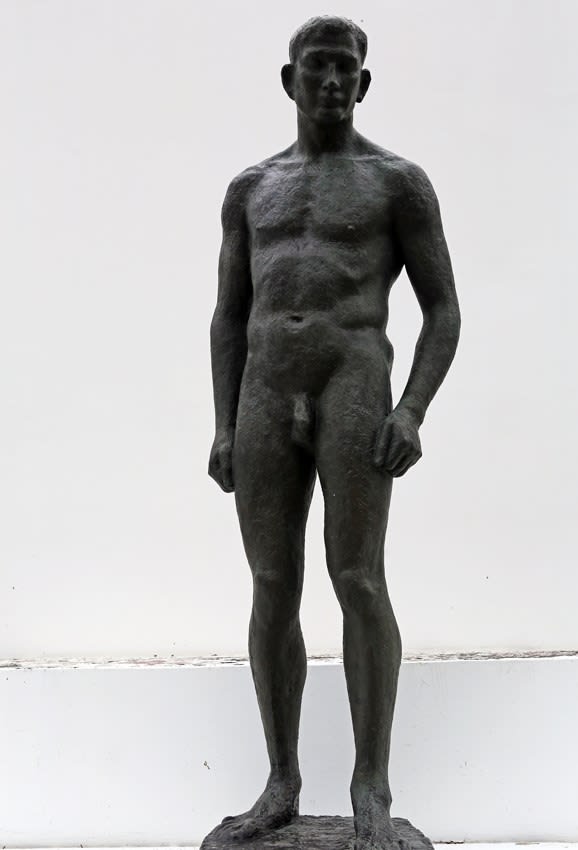

作品 12 「ムガル帝国の行進Ⅰ・Ⅱ」:スザンヌ・ルセラ/オランダ

インド史上最大のイスラム国家、ムガル帝国

16世紀初頭から19世紀半ばまで300年以上も続いた大帝国で名前は先祖にあたるモンゴル帝国に由来している

第3代皇帝アクバルが基礎を築くと、宗教間の融和を図りながら領土を拡大し、第5代皇帝シャー・ジャハーンの時代に栄華を極めた

中央集権的な官僚機構を整え、禄位や給与、土地による税制を確立するなど種々の改革を行い安定した支配を実現した

軍事面では騎馬隊に加え-

神の乗り物・権力の象徴とされる象を使い兵力を増強した

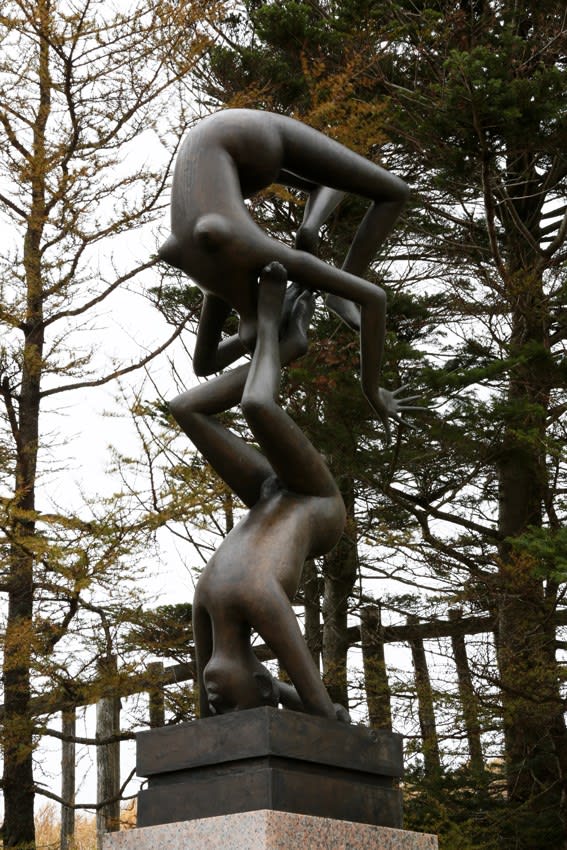

作品 13 「霊廟タージマハル」:レオナルド・ウゴリニ/イタリア

世界一美しいとされるこの霊廟は、第5代皇帝シャー・ジャハーンの愛妃ムムターズ・マハルを埋葬するために建造された

総大理石で造られた白亜の霊廟

イスラムの建築家や世界中の技術者を招聘し22年の歳月をかけて完成した

ヒンドゥーとイスラムの互いの技術が融合して建てられたタージマハルはインド・イスラーム文化の象徴

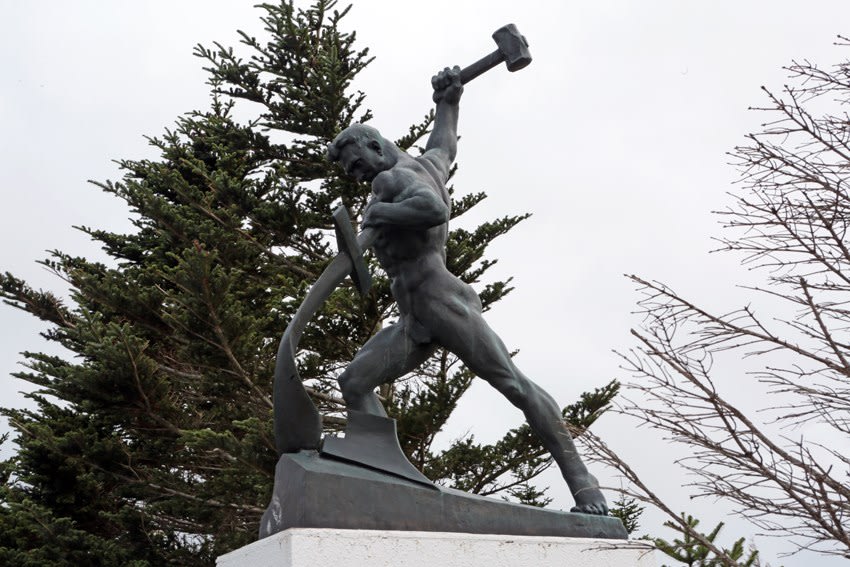

作品 14 「小説 ジャングルブック」:シャーロット・コスター/オランダ

ラドヤード・キップリング作の小説「ジャングルブック」

南アジアに生息する動物達が登場する7つの短編で構成されている冒険物語

中でも狼に育てられた人間の男の子モーグリが主人公に話しが有名

熊のバルーからジャングルの掟を学び成長していく

撮影 令和元年5月23日