2018年5月22日の「『ペーパーレス』 その1 富士フィルムが米ゼロックスを買収するってすごい!」の続きです。

早すぎたペーパーレス

私が就職した頃(大昔です)にも「ペーパーレス」化が進むと言われていた。しかしその頃に「将来ペーパーレスになる」と言われても、直ぐに納得できる環境では無かった。

前回も書きましたが、その頃複写するのはもっぱら「青焼き」で、文字通り全体が青っぽかったし、機械から出て来た紙はうっすら濡れていて、臭いもする代物でした。

そんな時にゼロックスの複写機は白い紙に黒い文字がしっかりと出る高級品でした。それに図体も大きく、専任のオペレーターが付いていた。(大学に設置されたゼロックスの複写機のオペレーターは暇そうにしていた) その頃、ゼロックスと同じような性能の国内メーカー製の複写機は無かった(と思う)。

他のビジネス機器も今から思うと幼稚な段階でした。電子計算機はバレーコートの半分くらいの大きさで、ソフトをFORTRANで組み、搾孔機でカードに穴を開け、このカードでプログラムを電子計算機に読み込ませていた。このしばらく後に初歩段階のパソコンが出て来た。

ファクシミリも一般的では無かったし、もちろん電子メールも無かった。一般的な遠距離通信はテレックス(私は実物を見たことが無い。多分テープ状の細長い紙にアルファベットの文字が一列に出て来る)という機械でした。

こういう当時の状況で、何を根拠に「ペーパーレス」と言われていたのか、今考えても不思議ですが、その理由は記憶に無い。それから約40年が過ぎて、我が家にもやっと「ペーパーレス」化が進んだと実感できる時代が来た。

我が家のペーパーレス化

新聞はインターネットで読むし、ニュースや情報もインターネットで取ることが多い。しかし、見易さは紙のほうに軍配が上がる。紙だとパッと見て読むべき記事かそうでないか一目でわかるけど、インターネットではそうはいかない。それにインターネットは目が疲れる。昔は新聞や本を読んで目が疲れた!と言っていたが、今ではパソコンやスマホの方がもっと目が疲れ易い。

ただし、保存はパソコンの方が便利。新聞紙を切ってスクラップブックなどに貼り付ける手間を考えるとpdfファイルにする方が楽。しかし、読む時になると、pdfファイルは紙に比べると見にくいし、Adobe社がいつまでサポートしてくれかわからないので長期保存性は疑問です。(大事なものを本当に長期間取っておきたいのなら紙の方が良いと思います)

こうしてみると、紙の方にもメリットは多いが、速達性や利便性ではインターネットが勝つ。

私の家には数年前に買ったインクジェット・プリンターがあるが、紙にプリントすることはほとんど無い。昨年は年賀はがきの作成にしか使わなかった。なにしろ、インクが高い。じゃあプリンターは何に使っているかというと、文書や画像をスキャンしてパソコンに保存するのに使っている。

その結果、下の写真のような紙ファイルが大量に余るようになった。昔はいくら補充しても足りなかったのに。

ペーパーレス化の結果

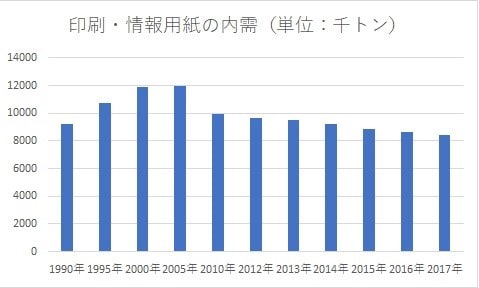

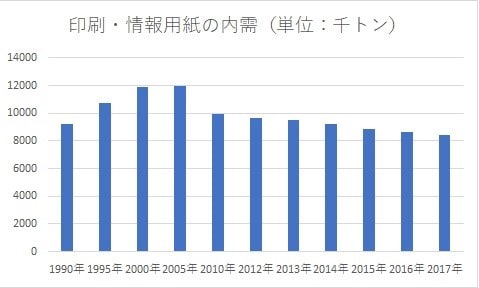

まず、世間の情勢から。ペーパーレス化を信用しない人のためにデータを一つ。下のグラフは、日本製紙連合会の資料を私がグラフにしたもの。横軸は年、縦軸は印刷&情報用紙の内需です。

印刷&情報用紙は、ノート、パンフレット、雑誌、コピー用紙、レシート、チラシ、漫画、はがき、ファックス用紙、カードなどです。

このデータは、印刷用紙と情報用紙を分けていませんが、印刷用紙も情報用紙も使用量が減っています。

2018年5月29日の日本経済新聞は「日本製紙、3工場設備停止 デジタル化で紙の需要減」「紙需要 急速に縮小」という見出しで、「日本製紙が印刷や新聞用紙などの生産能力を13%減らす」「印刷物のデジタル化による紙需要の縮小ペースは速く、対策が追い付かない状況だ」と書いています。

そうはいっても、紙媒体も捨てがたいメリットがある。インターネットのさらなる進化があって、より情報を見易くなればさらにペーパーレス化が進むと思うが、現状のままだとペーパーレス化はゆっくり進むと思う。したがって、リコーもゼロックスも(注*)キヤノンも上手く立ち回ればまだまだ商機はある。

2018.06.03

2020.01.09(注*)日本の三強のなかの一社、キヤノンが抜けていたので付け加えました。