サピエンス全史の下巻に行ってみよう。

第3部「人類の統一」の後半

・今日、宗教は差別や意見の相違、不統一の根源と見なされることが多いが、じつは貨幣や帝国と並んで人類を統一する三つの要素の一つであった。宗教は、超人間的な秩序の信奉に基づく、人間の規範と価値観の制度と定義できる。

・農業革命に宗教革命が伴っていたらしい。狩猟採集民は野生の動物や植物と対等の地位にあったが、農耕民は動植物を所有するようになった。このとき、神々は人間と口の利けない動植物との仲立ちをするという役割を担うことで重要性を獲得したという。

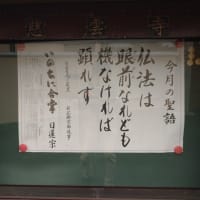

・西洋人はおもに一神教や多神教の教義になじんでいるが、世界の宗教史を見ると、インドのジャイナ教や仏教、中国の道教や儒教、地中海沿岸のストア主義やキニク主義、エピクロス主義は神への無関心を特徴としていた。仏教の中心的存在は神ではなくゴータマ・シッダールタという人間だ。ゴータマは、現実をあるがままに受け容れられるように心を鍛錬する、一連の瞑想術を開発した。「苦しみは渇愛から生じる」というダルマとして知られる法則は、仏教徒にとって普遍的な自然の法則である。仏教は神々の存在を否定はしない。そして、時がたつうちに悟りを開いた仏や菩薩を崇拝するようになった。

・文化をミーム学でとらえている。これはリチャード・ドーキンスの提唱した考え方だろう。つまり、生物の進化が遺伝子という有機的情報単位の複製に基づいているのと同じように、文化の進化もミームという文化的情報単位の複製に基づいているという考えだ。成功するのは、宿主である人間にとっての利益に関係なく、これを利用して自らのミームを繁殖させるのに非常に長けた文化だ。人文科学者の大半はミーム学を素人臭い試みと蔑み、ポストモダニズムに固執している。しかし、ミーム学とポストモダニズムは双子の兄弟であり、後者はミームの代わりに対話について語るのだという。また、社会科学では、ゲーム理論によって同じような議論がなされる。

第4部「科学革命」

・イスラム教、キリスト教、仏教、儒教といった近代以前の知識の伝統は、この世界について知るのが重要である事柄はすでに全部知られていると主張した。一方、科学革命は知識の革命ではなかった。無知の革命であった。科学革命の発端は、人類は自らにとって最も重要な疑問の数々の答えを知らないという、重大な発見だった。科学革命によって進歩という考え方が登場した。進歩という考え方は、もし私たちが己の無知を認めて研究に投資すれば、物事が改善しうるという見解の上に成り立っている。

・今日の畜産業は悪意に動機づけられているわけではなく、無関心が原動力となっている。卵や牛乳、食肉を生産したり消費したりする人の大半は、それら動物の運命について考えることは稀だ。しかし、科学の諸分野は最近、哺乳類や鳥類には複雑な感覚構造と感情構造があることを立証している。つまり、彼らは感情的苦痛も被りうるのだ。進化は遊びたいという欲求、母親とむずびつきたいという欲望も植えつけた。工業化された農業においては、これらは奪われており、子牛はひどく苦しんでいるはずだ。

・これまで、世界に真の平和が訪れたことはなかった。つまり、戦争がつねに起こりうる状態であった。ところが、今日の人類には、ついに真の平和が実現している。小規模な国境紛争が起こる懸念は残るものの、旧来型の全面戦争に発展しうる危険性は、一部の例外しかない。戦争の代償が劇的に大きくなった一方、戦争で得られる利益が減少したためだ。

第4部の中の第19章「文明は人間を幸福にしたのか」

ここが本書の最も重要、かつ独創的な部分だろう。脳科学や進化学で得られた知見や仏教の智慧などを、そのまま人類史における幸福の理解に落とし込んでいるのである。

・これまで歴史学者は、人々が幸せになったかどうかについて答えることはなく、問題を提起することさえも避けてきた。

・富は実際に幸福をもたらす。しかしそれは、一定の水準までで、そこを超えると富はほとんど意味を持たなくなる。また、病気は短期的には幸福度を下落させるが、慢性疾患の場合、病状が悪化しなければ、この新たな状況に適応して、健康な人々と変わらないほど高い評価を自分の幸福度につける。家族やコミュニティは、富や健康よりも幸福感に大きく影響を及ぼすようだ。良好な結婚生活と高い主観的厚生、劣悪な結婚生活と不幸の間には、密接な相関関係がある。

・生物学者の主張によれば、主観的厚生は、給与や社会的関係、あるいは政治的権利のような外部要因によって決まるのではない。神経やニューロン、シナプス、さらにはセロトニンやドーパミン、オキシトシンのようなさまざまな生化学物質からなる複雑なシステムによって決定される。幸福度に1~10の段階があるとすると、陽気な生化学システムを生まれ持ち、その気分がレベル6~10の間で揺れ動く。こうした人は、どのような外部要因があっても、十分に幸せでいられる。一方、運悪く陰鬱な生化学システムを生まれ持つ人もいて、その気分はレベル3~7の間を揺れ動く。このような不幸な人は、どのような外部要因があっても、気分は沈んだままだ。

・このような幸福に対する生物学的なアプローチを認めると、歴史にはさほど重要性がないことになる。しかし、大きな重要性を持つ歴史的な展開が一つだけ存在する。何十億ドルもの資金を脳の化学的特性の理解と適切な治療の開発に投じれば、革命などいっさい起こさずに、人々をこれまでより格段に幸せにすることができる。

・ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンは、この幸せの定義に異議を唱える。子育ては相当に不快な仕事であることが判明した。だが大多数の親は、子供こそ自分の幸福の一番の源泉であると断言する。この発見は、幸福とは不快な時間を快い時間が上回ることではないのを示している。幸せかどうかはむしろ、ある人の人生全体が有意義で価値あるものと見なせるかどうかにかかっているという。

・ここまでの見方では幸福とは、快感であれ、意義であれ、ある種の主観的感情である。しかし、キリスト教も、ダーウィンやドーキンスでさえも感情はあてにならないと考える。利己的な遺伝子説によれば、DNAが自らの身勝手な目的のために、人々は穏やかな至福を味わいもせずに、あくせく働いたり戦ったりして一生を送るのである。

・幸福に対してまったく異なる探求方法をとってきたのが、仏教の立場だ。2500年にわたって、仏教は幸福の本質と根源について、体系的に研究してきた。科学界で仏教哲学とその瞑想の実践の双方に関心が高まっている理由もそこにある。幸せは外の世界の出来事ではなく身体の内で起こっている過程に起因するという見識は、生物学と仏教で共通であるが、仏教ではまったく異なる結論に行き着く。

・仏教によれば、苦しみの根源は苦痛の感情でも、悲しみの感情でもなければ、無意味さの感情でさえない。むしろ苦しみの真の根源は、つかの間の感情を果てしなく、そらしく求め続けることにある。感情の追求のせいで、心はけっして満たされることはない。喜びを経験しているときでも、心はこの感情がすぐに消えてしまうことを恐れると同時に、この感情が持続し、強まることを渇愛するからだ。仏教で瞑想の修練を積むことで、感情の追求をやめると、心は緊張が解け、澄み渡り、満足する。喜びや怒り、退屈、情欲など、ありとあらゆる感情が現れては消えることを繰り返すが、特定の感情を渇愛するのをやめさえすれば、どんな感情もあるがままに受け容れられるようになる。そうして得られた安らぎはとてつもなく深く、喜びの感情を必死で追い求めることに人生を費やしている人々には皆目見当もつかない。

・学者たちが幸福の歴史を研究し始めたのは、ほんの数年前のことで、まだ初期仮説を立てたり、適切な研究方法を模索している段階にあるので、結論を出すには時期尚早であると、著者はまとめている。

最後に、第20章「超ホモ・サピエンスの時代へ」において、40億年の歴史を持つ自然選択による生物の進化を超えて、サピエンスそのものを変えるテクノロジーの時代に入ることを予見している。これは、次著「ホモ・デウス」につながっていくのだろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます