朝日新聞2月10日土曜日版be 「みちものがたり」に兵庫県明石市の子午線をたどる「時の道」

が取り上げられた。

日本標準時のランドマーク

地球上のどんな場所に位置するのか――。人類は、座標軸でその位置を表せるよう、垂直に交わる

仮想の線を地表に引いた。北極と南極を結ぶ経線と、赤道と平行な緯線だ。方角を十二支で表すと、

経線は子(ね)(北)と午(うま)(南)を結ぶため、子午(しご)線とも呼ばれる。

地図にあっても、目には見えないこの子午線をいち早く形にした街がある。「子午線のまち」で

知られる兵庫県明石市。明石海峡に面した海辺の街を訪ねた。

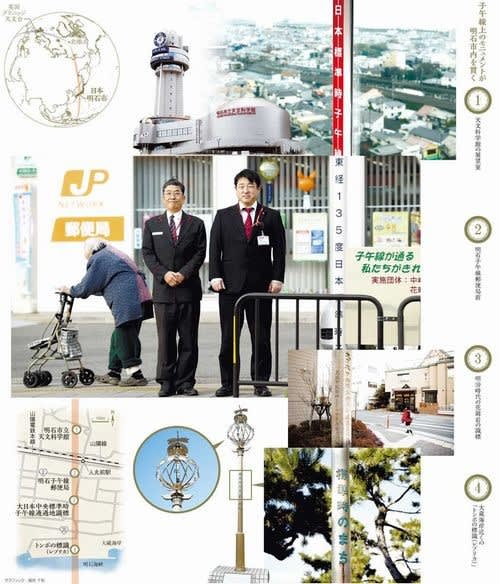

子午線上のモニュメントが明石市内を貫く

1.天文科学館の展望室

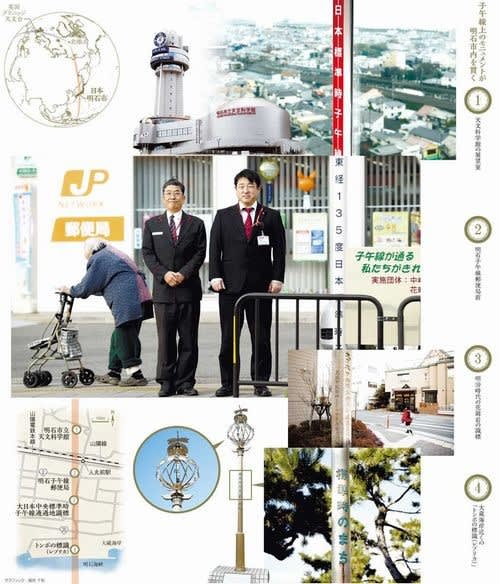

2.明石子午線郵便局前

3.明治時代の花崗岩の標識

4.大蔵海岸近くの「トンボの標識(レプリカ)」

標準時子午線が通るのは、しかし、明石に限らない。北は京都府京丹後市から南は和歌山市の

友ケ島まで12市に及ぶ。なぜ明石だけが広く知られるようになったのか。

「明石と子午線の出会いは明治時代にさかのぼります」。鈴木さんと向かった先の交番敷地には、

高さ3メートル弱の古い石柱があった。花崗岩(かこうがん)の「大日本中央標準時子午線通過地識標」。

1910(明治43)年にできた日本最古の子午線標識だ。

英国のグリニッジ天文台を通る子午線が1884(明治17)年、世界標準時を決める

本初子午線となったのを受け、明治政府は2年後、日本の標準時を東経135度子午線に定めた。

石柱が立つまで24年余りの歳月が経っていたが、日本の時刻を決める子午線が通過している

ことに気づき、意義を感じた地元小学校長会が寄付を募って2カ所に設けた一つだった。

250人もの教員らが「月給の100分の1・5」を持ち寄って費用に充てたのだという。

*

先人らはその後も、子午線のより正確な位置を追い求める。象徴的なできごとが、他に

先駆けて1928(昭和3)年に実施した天体測量だ。提唱したのは、渡米経験があった

山内佐太郎・県立明石中学校長(当時)。日付変更線を過ぎると、また前日に逆戻りする

不可思議な船旅を体験し、「痛切に子午線、標準時といった事柄を考えさせられた」と

書き残している。

石柱はその後、より正確な現在の場所へ移され、新たな標識も次々とお目見え。

明石の取り組みは教科書でも紹介される。そして60(昭和35)年の時の記念日

(6月10日)、戦後の再測量で割り出した子午線上に天文科学館がオープン。

「明石=子午線のまち」のイメージが確立したのだ。

今では東経135度子午線が通る12市に、多くの標識やモニュメントが存在する。

子午線巡りの旅を続ける神戸大助教の吉野健一さん(54)は、その魅力をこう語る。

「目に見えなくても、子午線には時間をつかさどる何かが宿っているような気がする。

標識にもそこで暮らす人々の誇らしい思いが詰まっているのです」

子午線に引きつけられたのは住民にとどまらない。文筆家の心も揺り動かし、明石を

貫く子午線から構想した小説も生まれていたのだ。

30年以上も前の話、神戸に出張に行った際、早めに、明石に行き市立天文科学館に行った。

モニュメントの最上部にトンボが見える。

これは「トンボの標識」として親しまれていた子午線標識で、昭和5年に建てられたものです。

トンボはあきつ島(日本の古名)の象徴です。

■余話

子午線づくしの明石市内を散策すると、東西に走る国道2号には、東経135度

子午線の標識が2カ所で交差していることに気づく。

同じ子午線なのになぜ2本もあるの? その答えは「測量方法の違い」だ。

明石市は、星を計測して経緯度を決める天体測量で子午線の位置を導き、

その真上に市立天文科学館を建てた。

もう一方は、全地球測位システム(GPS)に対応した「世界測地系」の子午線で、

同館の西約120メートル付近を通る。

それぞれの標識が国道2号に残されたというわけだ。

実はもう1本存在する。今は標識は立っていないが、三角測量に基づく

「日本測地系」の子午線で、同館の西約370メートル付近を通っている。

「そもそも見えない線が三つなんて混乱してしまいますね。でもどれが正しくて

間違っているというわけではないのです」と同館の鈴木康史学芸員。

今年は日本標準時の施行から130年。

「子午線のまち」をアピールする明石の取り組みにも歴史を感じさせられる。

が取り上げられた。

日本標準時のランドマーク

地球上のどんな場所に位置するのか――。人類は、座標軸でその位置を表せるよう、垂直に交わる

仮想の線を地表に引いた。北極と南極を結ぶ経線と、赤道と平行な緯線だ。方角を十二支で表すと、

経線は子(ね)(北)と午(うま)(南)を結ぶため、子午(しご)線とも呼ばれる。

地図にあっても、目には見えないこの子午線をいち早く形にした街がある。「子午線のまち」で

知られる兵庫県明石市。明石海峡に面した海辺の街を訪ねた。

子午線上のモニュメントが明石市内を貫く

1.天文科学館の展望室

2.明石子午線郵便局前

3.明治時代の花崗岩の標識

4.大蔵海岸近くの「トンボの標識(レプリカ)」

標準時子午線が通るのは、しかし、明石に限らない。北は京都府京丹後市から南は和歌山市の

友ケ島まで12市に及ぶ。なぜ明石だけが広く知られるようになったのか。

「明石と子午線の出会いは明治時代にさかのぼります」。鈴木さんと向かった先の交番敷地には、

高さ3メートル弱の古い石柱があった。花崗岩(かこうがん)の「大日本中央標準時子午線通過地識標」。

1910(明治43)年にできた日本最古の子午線標識だ。

英国のグリニッジ天文台を通る子午線が1884(明治17)年、世界標準時を決める

本初子午線となったのを受け、明治政府は2年後、日本の標準時を東経135度子午線に定めた。

石柱が立つまで24年余りの歳月が経っていたが、日本の時刻を決める子午線が通過している

ことに気づき、意義を感じた地元小学校長会が寄付を募って2カ所に設けた一つだった。

250人もの教員らが「月給の100分の1・5」を持ち寄って費用に充てたのだという。

*

先人らはその後も、子午線のより正確な位置を追い求める。象徴的なできごとが、他に

先駆けて1928(昭和3)年に実施した天体測量だ。提唱したのは、渡米経験があった

山内佐太郎・県立明石中学校長(当時)。日付変更線を過ぎると、また前日に逆戻りする

不可思議な船旅を体験し、「痛切に子午線、標準時といった事柄を考えさせられた」と

書き残している。

石柱はその後、より正確な現在の場所へ移され、新たな標識も次々とお目見え。

明石の取り組みは教科書でも紹介される。そして60(昭和35)年の時の記念日

(6月10日)、戦後の再測量で割り出した子午線上に天文科学館がオープン。

「明石=子午線のまち」のイメージが確立したのだ。

今では東経135度子午線が通る12市に、多くの標識やモニュメントが存在する。

子午線巡りの旅を続ける神戸大助教の吉野健一さん(54)は、その魅力をこう語る。

「目に見えなくても、子午線には時間をつかさどる何かが宿っているような気がする。

標識にもそこで暮らす人々の誇らしい思いが詰まっているのです」

子午線に引きつけられたのは住民にとどまらない。文筆家の心も揺り動かし、明石を

貫く子午線から構想した小説も生まれていたのだ。

30年以上も前の話、神戸に出張に行った際、早めに、明石に行き市立天文科学館に行った。

モニュメントの最上部にトンボが見える。

これは「トンボの標識」として親しまれていた子午線標識で、昭和5年に建てられたものです。

トンボはあきつ島(日本の古名)の象徴です。

■余話

子午線づくしの明石市内を散策すると、東西に走る国道2号には、東経135度

子午線の標識が2カ所で交差していることに気づく。

同じ子午線なのになぜ2本もあるの? その答えは「測量方法の違い」だ。

明石市は、星を計測して経緯度を決める天体測量で子午線の位置を導き、

その真上に市立天文科学館を建てた。

もう一方は、全地球測位システム(GPS)に対応した「世界測地系」の子午線で、

同館の西約120メートル付近を通る。

それぞれの標識が国道2号に残されたというわけだ。

実はもう1本存在する。今は標識は立っていないが、三角測量に基づく

「日本測地系」の子午線で、同館の西約370メートル付近を通っている。

「そもそも見えない線が三つなんて混乱してしまいますね。でもどれが正しくて

間違っているというわけではないのです」と同館の鈴木康史学芸員。

今年は日本標準時の施行から130年。

「子午線のまち」をアピールする明石の取り組みにも歴史を感じさせられる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます