-割り込み材について2-

今回は「割り込み材」の構成?作り方を図を交えてお伝えしたいと思います。

そもそも、「割り込み材」とは名が表すとおりA鋼材に別のB鋼材を挟み込む(割り込む)様に作られた鋼材にことを言います。

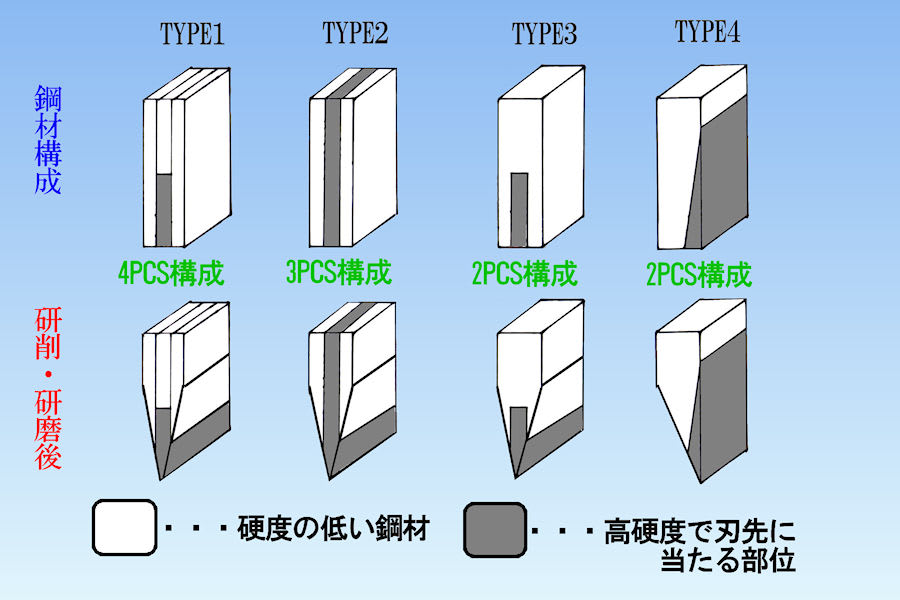

包丁に使われる代表的な割り込み材の構成図を下記に記してみます。

-TYPE1-

鋼材は4つの部品?から出来ています。

4つの鋼材を圧延、鍛接などによって1つの鋼材とします。

グレーの部位が鋼もしくは高硬度の鋼材で出来ており刃物の刃に適したものとなっています。

残りの3つは軟鉄もしくは異種金属による構成となっており、基本的に鋼の部位がなくなると刃に適した硬さを保てなくなり、いくら研いでも切れ味の悪い「なまくらの包丁」になります。

鋼部位があるうちは他のものと切れ味に差異は無い。

-TYPE2-

鋼材は3つの部品?から出来ています。

3つの鋼材を圧延、鍛接などによって1つの鋼材とします。

グレーの部位が鋼もしくは高硬度の鋼材で出来ており刃物の刃に適したものとなっています。

残りの2つは軟鉄もしくは異種金属による構成となっています。

図をご覧の通り、刃先から峰部までしっかりと鋼もしくは高硬度の鋼材が割り込まれており、熱処理方法にもよりますが、業界で「通称:丸焼きor本焼き」などと呼ばれる方法でしたら峰部にも刃が付く強度を持っています。(つまり、研ぎなおしで小さくなっても...刀身がなくなるまで使えるということ。)

様々なご意見はあるでしょうが、一般的にこのTYPE2が「本割り込み」と呼ばれる鋼材の構成です。

番外として...、このTYPE2の軟鉄、異種金属の部位を多層鋼を使用しグレーの部位を鋼もしくは高硬度の鋼材で作り上げた鋼材が一般的市中に出回っている「ダマスカス鋼」となります。

こんなことを記すと鋼材業者に怒られそうだが、このダマスカス鋼は美しい紋様を生む利点はありますが、製造の手間の割りに切れ味はTYPE2の3層鋼となんら変りありません。(鋼部位の材質、熱処理、刃付け角度等が同様の場合)

-TYPE3-

この鋼材はTYPE1の変種とでも言いましょうか。

本来はこちらのTYPE3のほうが古くから製造されていると思います。

1枚の鋼材を折り曲げる際にV型もしくは凹型になります。その間に鋼を挟み込んで圧延もしくは鍛接されて作られます。

こちらの鋼材もグレーの部位が鋼もしくは高硬度の鋼材で出来ており刃物の刃に適したものとなっています。

残りのV?凹の部位は軟鉄もしくは異種金属による構成となっています。

TYPE1と同じく鋼の部位がなくなると刃に適した硬さを保てなくなり、いくら研いでも切れ味の悪い「なまくらの包丁」になります。こちらも鋼部位があるうちは他のものと切れ味に差異は無い。

-TYPE4-

番外として和包丁に使用される2層鋼を記しました。

和包丁は表(銘の切ってある面)は軟鉄、異種金属でやわらかく、裏(グレー部)が鋼もしくは高硬度の鋼材で出来ています。

-総論として-

そもそも、なぜこんな面倒な鋼材を作るのか?

それは刃物の特性によるところが大きい。ほとんどの刃物は金属で作られます。

刃先は高硬度でカーボン含有率(炭素)が高いものが鋭い切れ味を生みます。

しかしそれらはカーボン含有率が高いため錆びやすい。また、折れや欠けを生じやすくしてしまいます。

昔は全鋼(ゼンコウ:すべて鋼でできた刃身)が多かった。(今でもありますが...)

使用方法やお手入れが悪いと折れ、欠け、錆びの3拍子が付いて回ったものです。

それが割り込み材にすることで、折れ、欠け、錆びが軽減され、使い勝手を重んじる家庭用包丁としては最適な鋼材となったのです。

包丁に「タガネ」で銘が切ってあるものは、やわらかい材質で鋼を包んだ割り込み材、もしくは2層鋼がほとんどだと思います。

(和包丁や洋包丁によくある銘入りのもの)

もう一つ。

実は割り込み材の構成については日本古来の刃物「日本刀」が大きくかかわってきます。

次回は日本刀の構成?について記したいと思います。

今回は「割り込み材」の構成?作り方を図を交えてお伝えしたいと思います。

そもそも、「割り込み材」とは名が表すとおりA鋼材に別のB鋼材を挟み込む(割り込む)様に作られた鋼材にことを言います。

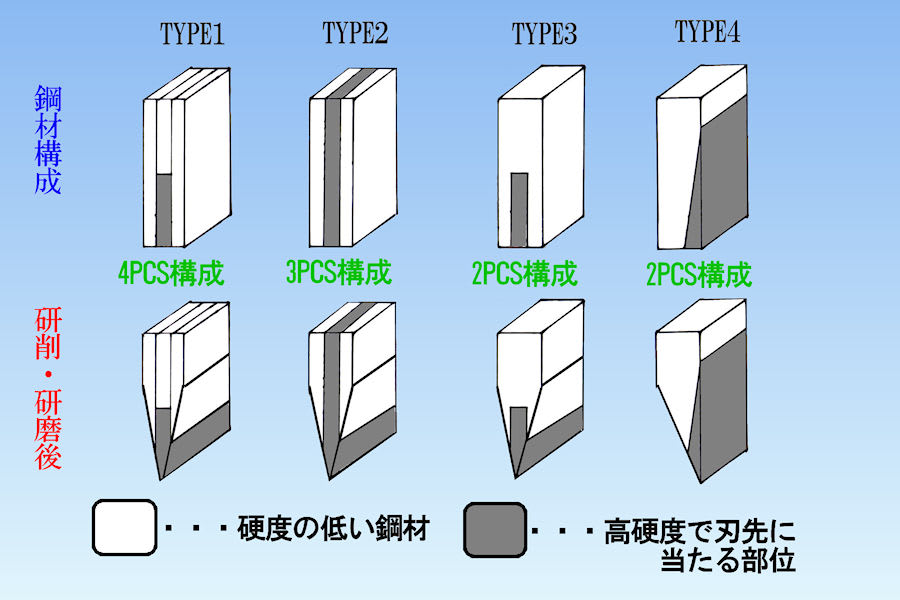

包丁に使われる代表的な割り込み材の構成図を下記に記してみます。

-TYPE1-

鋼材は4つの部品?から出来ています。

4つの鋼材を圧延、鍛接などによって1つの鋼材とします。

グレーの部位が鋼もしくは高硬度の鋼材で出来ており刃物の刃に適したものとなっています。

残りの3つは軟鉄もしくは異種金属による構成となっており、基本的に鋼の部位がなくなると刃に適した硬さを保てなくなり、いくら研いでも切れ味の悪い「なまくらの包丁」になります。

鋼部位があるうちは他のものと切れ味に差異は無い。

-TYPE2-

鋼材は3つの部品?から出来ています。

3つの鋼材を圧延、鍛接などによって1つの鋼材とします。

グレーの部位が鋼もしくは高硬度の鋼材で出来ており刃物の刃に適したものとなっています。

残りの2つは軟鉄もしくは異種金属による構成となっています。

図をご覧の通り、刃先から峰部までしっかりと鋼もしくは高硬度の鋼材が割り込まれており、熱処理方法にもよりますが、業界で「通称:丸焼きor本焼き」などと呼ばれる方法でしたら峰部にも刃が付く強度を持っています。(つまり、研ぎなおしで小さくなっても...刀身がなくなるまで使えるということ。)

様々なご意見はあるでしょうが、一般的にこのTYPE2が「本割り込み」と呼ばれる鋼材の構成です。

番外として...、このTYPE2の軟鉄、異種金属の部位を多層鋼を使用しグレーの部位を鋼もしくは高硬度の鋼材で作り上げた鋼材が一般的市中に出回っている「ダマスカス鋼」となります。

こんなことを記すと鋼材業者に怒られそうだが、このダマスカス鋼は美しい紋様を生む利点はありますが、製造の手間の割りに切れ味はTYPE2の3層鋼となんら変りありません。(鋼部位の材質、熱処理、刃付け角度等が同様の場合)

-TYPE3-

この鋼材はTYPE1の変種とでも言いましょうか。

本来はこちらのTYPE3のほうが古くから製造されていると思います。

1枚の鋼材を折り曲げる際にV型もしくは凹型になります。その間に鋼を挟み込んで圧延もしくは鍛接されて作られます。

こちらの鋼材もグレーの部位が鋼もしくは高硬度の鋼材で出来ており刃物の刃に適したものとなっています。

残りのV?凹の部位は軟鉄もしくは異種金属による構成となっています。

TYPE1と同じく鋼の部位がなくなると刃に適した硬さを保てなくなり、いくら研いでも切れ味の悪い「なまくらの包丁」になります。こちらも鋼部位があるうちは他のものと切れ味に差異は無い。

-TYPE4-

番外として和包丁に使用される2層鋼を記しました。

和包丁は表(銘の切ってある面)は軟鉄、異種金属でやわらかく、裏(グレー部)が鋼もしくは高硬度の鋼材で出来ています。

-総論として-

そもそも、なぜこんな面倒な鋼材を作るのか?

それは刃物の特性によるところが大きい。ほとんどの刃物は金属で作られます。

刃先は高硬度でカーボン含有率(炭素)が高いものが鋭い切れ味を生みます。

しかしそれらはカーボン含有率が高いため錆びやすい。また、折れや欠けを生じやすくしてしまいます。

昔は全鋼(ゼンコウ:すべて鋼でできた刃身)が多かった。(今でもありますが...)

使用方法やお手入れが悪いと折れ、欠け、錆びの3拍子が付いて回ったものです。

それが割り込み材にすることで、折れ、欠け、錆びが軽減され、使い勝手を重んじる家庭用包丁としては最適な鋼材となったのです。

包丁に「タガネ」で銘が切ってあるものは、やわらかい材質で鋼を包んだ割り込み材、もしくは2層鋼がほとんどだと思います。

(和包丁や洋包丁によくある銘入りのもの)

もう一つ。

実は割り込み材の構成については日本古来の刃物「日本刀」が大きくかかわってきます。

次回は日本刀の構成?について記したいと思います。