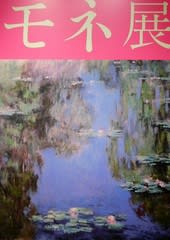

睡蓮のポスター

東京都美術館で「印象、日の出」から「睡蓮」までが2015年9月19日-12月13日まで開催されました。

日本各地で開催され福岡、京都展は終了しましたが、新潟県立近代美術館は2016年6月4日-8月21日まで開催しています。

昨年上京した折、東京の友人と10月の末に展覧会に行き90点の作品を鑑賞しました。

今年は島根県立美術館で『ポーラ美術館』の印象派作品を多く鑑賞して楽しみましたので、改めてマルモッタン・モネ美術館所蔵モネ展を

思いおこしました。私の知らない究極のモネを十分知ることができました。

マルモッタン・モネ美術館について

パリ市内、ブローニュの森に近い場所にあります。フランス印象派の画家モネのコレクションの収蔵は世界最大級です。

特にモネの代表作『印象・日の出』が名高です。

美術館の印象派の誕生はジョルジュ・ド・ベリオ・医師のコレクションが遺族によって同館に寄贈されたことによって基礎が築かれ、

その後、モネの息子ミシェルが父親から受け継いだコレクションを寄贈しました。

クロード・モネについて

クロード・モネ(1840-1926年)フランスのパリに生まれ ジヴェルニーで死亡

印象派の巨匠として絶大の人気を誇り生前成功した光の画家。10代で描いたカリカチュ(風刺画)や家族の肖像画

モネの収集した友人の芸術家たちの作品、モネの代名詞『睡蓮』の連作、晩年の作品を展示構成してありました。

特別出展

◆《印象、日の出》[9月19日-10月18日]

フランスアーヴル港の風景ですが「印象派」の名前の由来となった言われています。

予定が取れなくて鑑賞できず残念でした。

◆《ヨーロッパ橋、サン=ラザール駅》[10月20日-12月13日]

パリのサン=ラザール駅を駅の構内から一歩足を踏み出して線路と同じレベルに立ち、右側のウィーン通りと左正面のローマ通りが

交差する方向を見上げて描いているそうです。

機関車から吐き出される白い蒸気が、霧のように地面や橋を覆い、迫力のある駅のイメージを創り出しています。

同駅の構内外をモチーフとした作品が、11点制作されているそうですが、この作品のキャッチコピーが

“「サン=ラザール駅」これを見ずには終わらない“と書いてあり、郷愁を誘う素晴らしい作品です。

家族の肖像

◆《新聞を読むクロード・モネ》ピエール=オーギュスト・ルノワール (1841年) 油彩

モネとルノワールはパリのシャルル・グレールのアトリエでで出会い、親しい交友関係はルノワールが亡くなるまで続きました。

初めてアルジャントゥイユのモネの家に滞在した時の作品です。パイプの煙をくゆらせながら新聞を読むという家庭でのくつろいだ姿が

捉えられています。《クロード・モネ夫人の肖像画》も制作、展示されています。

ピエール=オーギュスト・ルノワール(1841-1919年)

フランスの印象派の画家。後期から作風に変化が現れ始めたのでまれにポスト印象画家にされることもあります。

風景画、花などの静物画もありますが、代表作の多くは人物画です。

◆《トゥルーヴィルの海辺にて》クロード・モネ1870年 油彩

椅子に座る女性は海に背をむけぼんやりと座り、読書に夢中になっている女性の二人が自由な筆でさばきで描かれ、

夫人の顔や手の細部の描写が意図的に省かれ大胆な筆触で描かれることによって自然に生き生きとした効果が表れています。

大胆な構図も良くて避暑地らしいスタイルが爽やかさです。

◆《子供の肖像画》

モネは肖像画はわずかしか描いていませんが《ジャン・モネの肖像》《ポンポン付きの帽子をかぶったミシェル・モネの肖像》など

父親の深い愛情を感じます。生前には発表されることはありませんでしたが、大切に保管されていた作品です。

若き日のモネ

子供の頃からノートにカリカチュアを上手に描き、中学校ではデッサンに長けて15歳にして風刺画としてル・アーヴル中で知られる存在でした。

作品を販売してその資金でパリに移り住みました。

◆《正面を向いたノルマンディー老女》 クロード・モネ(1857年) 木炭、鉛筆、パステルによるハイライト、灰色の紙24×16㎝

ノルマンデイー地方の年配女性の典型的な姿を描いた作品。長袖のシャツにエプロンを付け、スカーフを肩から羽織るという仕事着を

身につけ、ル・アヴール地方で大流行していたひだのついた帽子をかぶる姿が特に強調されています。

◆《ピアノの前の若い女》クロード・モネ(1858年)

ピアノの前にいる若い娘の振る舞いを誇張して描いた作品。女性はプロフィールで描かれることでその尖がった顎が際立て

身につけているものはエレガントなドレスです。頭部も体に比べると並はずれて大きく描かれ女性の特徴的な風貌と

取り澄ました表情が強調されています。

収集家としてのモネ

ウジェーヌ・ドラクロワ(1798-1863年)

ロマン主義を代表する画家ドラクロワの鮮やかな色彩表現は後の印象派に大きな影響を与えました。

◆《エトルタの断崖、馬の脚》1838年 水彩、紙

アーヴル近郊の景勝地を描いた作品。夕暮れに染まるそびえ立つ石灰層の絶壁が大きく描かれ、

前景には浜辺をに打ち寄せる白波を巧みに捉えられています。

波の浸食によって形成されたアーチ部分は、「馬の脚」のように見えるそうです。

ドラクロワの作品は「民衆を導く自由の女神」を鑑賞していますがドラクロワが印象派に影響を与えたことは初めて知りました。

ヨハン・バルトルト・ヨンキント(1819-1891年)

風景画を得意としたオランダの画家。モネはヨンキントからアーヴルで出会い多くを学び影響を受けました。

◆《ラ・コート=サン=タンドレからル・グラン=ランへ向かう道》1880年 水彩、紙15,5×24㎝

フランス南西部の穏やかな田園風景が描かれています。草原や樹木を表す素早い筆触、夕暮れに向かう空の繊細な色彩などは

モネの作品にも共通しているそうです。

ウジェーヌ・ブータン(1824-1898年)

モネと同じくル・アーブルで育ちました。「空の王者」と評されるほど空と雲の描写を得意とし、ノルマンディーの沿岸で

海景図を数多く制作しています。

◆《舟と漁師》水彩、紙13×19㎝

小さな帆船が描かれた小さな作品。浜辺の風景は漁師とみられる人物が大まかに描かれ、舟は帆の向きや形が描き分けられています。

カミュー・ピサロ(1830-1903年)

カリブ海に浮かぶセント・トーマス島生まれ、グループ最年長のピサロは印象派のまとめ役で1874年から1886年にわたり開催された

印象派のすべてに参加した唯一の画家です。

1870年、普仏戦争を避け訪れたロンドンで再会した二人は一緒に「霧、雪、春の効果を研究したそうです。

◆《レ・プイユの小道、ポントワーズ》エッチング 52,7-45,7cm

作品にはサインに加え右下に「旧友CモネへCピサロ」と書き込まれており、画家から画家にへ直接贈られた作品であることが分かります。

オーギュスト・ロダン(1840-1917年)

フランスの19世紀を代表する彫刻家。石工や建築塗装飾の見習いなどを経たのち《青銅時代》をきっかけに

公的注文を獲得するようになします。1889年パリ―のジョルジュ・プティ画廊にて「モネーロダン展」を開催しました。

そのときロダンは「カレーの市民」を出展しております。

日本でも国立西洋美術館の前庭に『カレーの市民』『地獄門』『考える人』が展示されています。

◆《洞窟の中の若い母》1885年ブロンズ像38×28センチ

1888年にモネがベリー島で描きロダンに贈った作品の返礼作品です。

◆《ココの肖像》ピエルー=オーギュスト・ルノワール1907年 石膏直経21㎝

ココという愛称で呼ばれたルノワールの三男クロードを表した作品は、モネがアトリエに飾っていたもので家族ぐるみの交流が伺えます。

◆《施しを乞う共和政》ジャン=ルイ・フォラン 制作年記は不明、ブロンズ50×12㎝

フォランによる希少な彫刻作品。フランスの第三共和政が中年の女性の姿に擬人化され、不満げに開いた自らの右手を見下ろしています。

ポール・シニャック(1863-1935年)

印象派の作品に学んだものの1884年にはジョルジュ・スーラ―とアンデパンダン展の設立メンバーとなって、次第に点描技法を用いた

新印象派の様式を採用しました。

◆《ルーアン》水彩、紙28,5×40cm

フランスルーアンの街の大聖堂、水の揺らぎや、水面に映える建築や船を素早く巧みに捉えた水彩画

モティーフの狩人

旅を続けながら見つけ捉えたモティーフの風景画は素早く画面に写し取り、その様が「まるで狩人ような」と評されました。

豊かな色調は様々ですが、どれも美しく光と影が印象的です。

◆《雪の効果、日没》1875年 油彩、カンヴァス53×64㎝

家々の屋根や地面にうっすらと雪が残る夕暮れの情景を描いた作品

白い単調な広がりの世界を、雪に反射する繊細な光で捉えて、微妙な色彩を用いて表現しています。

◆《霧のヴェトゥイユ》1879年 油彩

モネが、ヴェトゥイユに移り住んでいた頃の作品。必要とする描写を放棄し、主題を単純化していったのが分かります。

作品からは人物がの姿が消えていきます。これ以後モネは自然を描き出すことに専念して、自然を「様々の季節に組み合わることで

最良の部分を引き出す」ようになったそうです。霧の情景を見事に表現しています。

◆《オランダのチューリップ畑 》1886年油彩

水の国オランダ旅行で描かれた作品。水面のきらめきとチューリップ畑、風車、そして曇り空にオランダらしい風景が広がっています。

ほぼ中央の地平線が、起伏のないどこまでも続く大地と空の広がりを感じ、中央の風車はラフな筆触が強い風の存在を感じます。

風によって波打つ水面や揺れる花々を水平に長い筆触によって表して、雲の隙間から降り注いだ光の反射し、風に揺れる一瞬を捉えています。

◆《ジヴェルニーの黄色いアイリス》1887年 油彩

1870年代初頭、モネはロンドンに滞在し、そこで出会ったターナーの作品に大きな感銘を受けます。

1870年代中頃から1880年代にかけての作品は、印象派の黄金時代。モネの風景画は印象派らしい明るい光に満ち、豊かな色に溢れています。

風にきらめく一面のアイリスの花の動きは横の画面いっぱいに描かれています。

◆《プールヴィルの海岸、日没》1882年 油彩

夕暮れの風景を水面に映る移りゆく束の間の光の情景を捉えることに成功。

太陽の輝きと海面にきらめく光の色調を画面に捉えています。

睡蓮と花―ジヴェルニーの庭

1883年モネが43歳のとき自然豊かな村のジヴェルニーに移り住み庭に多種多様な花が咲く「花の庭」を造り

その後、池を造成して睡蓮を浮かべた「水の庭」も造ります。この池から睡蓮をモチーフに200点超える作品を製作しています。

◆《小舟》1887年 油彩、

無人の小舟がゆらゆらと川に浮んでいます。主題の小舟を縦長の画面の端に配している構図は斬新です。

その舟に対して画面手前を大きく占めるのは、川の底で揺らめく水草です。

光を反射しながら水草の濃い緑に黄緑色や赤褐色をアクセントとして交え、うねるような曲線が強く描き重ねられています。

小舟が浮かぶ川のどこから水面で水中なのか明確に表されていないませんが、事物の空間の位置付けを曖昧にすることによって

水草はいっそう魅力的になるそうです。

◆《睡蓮》1903年 油彩

睡蓮が浮かぶ水面の広がりだけで画面が構成され、水平線もなく、画面上下左右も曖昧になる空間は想像の中で広がる空間です。

そこに柳やポプラなど周囲の植生を反映像として取り込むことで水面に点在する睡蓮に奥行きを与えています。

この作品はポスターになっています。

◆《睡蓮》1907年-19年 油彩

長方形のカンバスに水面が緑、赤、紫、黄色と豊かに彩られ睡蓮を探すのは困難ですが、ダイナミックな筆跡で

とても目立ち一目で好きな作品になりました。

最晩年の作品

モネの最晩年の作品は白内障の影響で描く対象も庭の中に限られています。

作品は粗い筆触で、繊細の色調と異なり、赤系、青系の色彩が強く、濃密に重ねられた太い線は抽象画のような感じでした。

一瞬何が描かれているか判明できませんでしたが、題名で太鼓橋、バラの小道が2点判断できました。

◆《しだれ柳》ジヴェルニーの庭 1918-19年

太い幹を中心に捉え一本の幹とうねる枝を降り注ぐ色彩は揺らめきとなっています。

明暗を際立たせることによってしだれ柳の存在を強くして画面の中に生命力が込められています。

◆《日本の橋》1918-19年 油彩

1895年、モネは睡蓮の浮かぶ水の庭に日本風の太鼓橋をかけました。

モネは水の庭は日本的なものを取り入れて、池のほとりに葉菖蒲やカキツバタ、柳や竹も配置されていました。

1899年から1900年に描かれた太鼓橋の最初の連作は自然主義的な調和のある繊細な風景です。

◆《バラの小道ジヴェルニー》1920-22年 油彩

「バラの小道」は、モネの家の正面入り口を縁取るように配置され、バラが咲きだす季節には道を覆うようにつるバラがアーチに絡らみ、

根元には色とりどりの花が咲き誇る花壇が設けられていて花のトンネルが形作られています。

線描で描かれたアーチは黄色く塗られた道が辛うじて判別できます。その他の部分は色の線が波打ち錯綜した画面になっています。

「バラの小道は」7点の連作ありますが白内障の手術後に制作は続けらることはなかったそうです。

モネの人気は絵画だけでなく、ジヴェルニーのモネ庭園も観光客に人気があるそうです。

日本にも「モネの庭マルモッタン」の庭が高知県北川村にあります。

東京・上野の国立西洋美術館が世界文化遺産(日本で20件目)2016年7月17日に登録が決定しました。

石見地方の三江線観光

石見地方の三江線観光

モネの人気は絵画だけでなく、ジヴェルニーのモネ庭園も観光客に人気があるそうです。

モネの人気は絵画だけでなく、ジヴェルニーのモネ庭園も観光客に人気があるそうです。

開催日の残りは後3日です。

開催日の残りは後3日です。

文部科学大臣賞 鉄線 (斉藤 満栄(みつえい)

文部科学大臣賞 鉄線 (斉藤 満栄(みつえい)

お城は大手前下車

お城は大手前下車  記事一覧の2009年5月に松江城について書いています。

記事一覧の2009年5月に松江城について書いています。