身近にある日常品を用いて

あぶりだしに取り組みました。

各自

あぶりだしについて

予習し

あぶりたいものを持参。

柑橘系の果物

酢、塩、コカ・コーラ、

ヨーグルト・・・

リトマス試験紙で

酸度を測りながら

あぶってみました。

クエン酸、土、肥料は

水に溶かして実験・・・

予想通り

酸性の水溶液であれば

あぶりだしができることを確認。

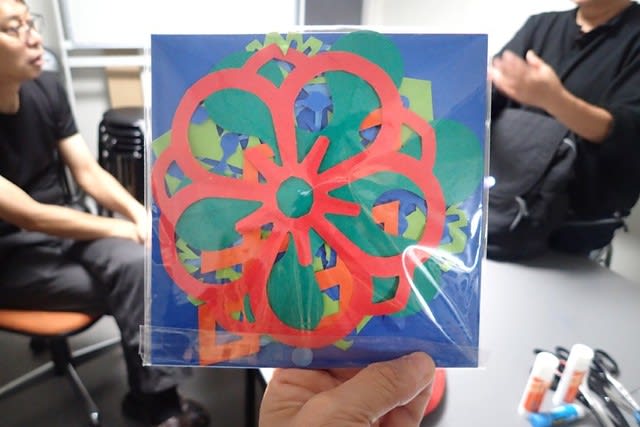

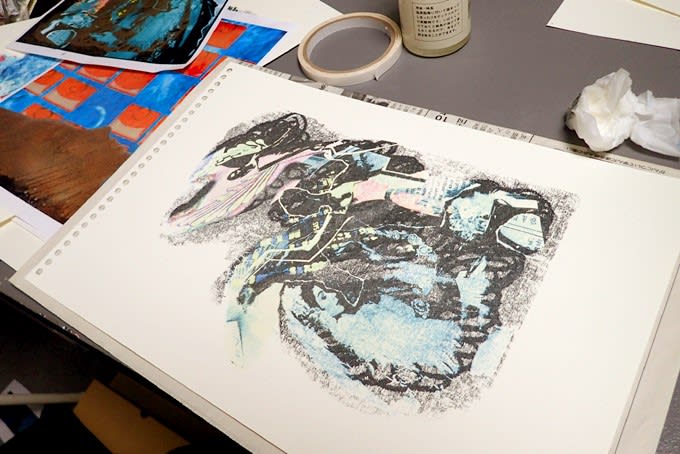

その後は

創作活動に取り組みました。

酸性の水溶液での

あぶりだしの他・・・

食塩水での実験もおこないました。

あぶることで水分を飛ばすと・・・

結晶化した塩跡が浮かび上がります。

塩水で描く展開や

書への展開も見受けられました。

今回の実験をもとに

後日の更なる展開を期待して

この日の活動を終えました。

*

活動後の雑談タイムでは

作品制作に関わる

言葉使いが話題になりました。

「制作」と「製作」

「染織」と「染色」

発音は同じですが

漢字が違うと、意味が違うことや

「展覧会」と「展示会」

作った物を披露する意味では同じ。

では、何が違うのか・・・

などなど

部員の皆さんが直面した

体験談や認識の仕方について

話し合いました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所

大阪・鶴橋にて

写真・写真表現・シルクスクリーンetc.

表現の研究活動をおこなっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・