第30回「大経の会」

以下のようにご案内申し上げます。今回より「阿弥陀経」を学びます

繰り合わせてご参加ください

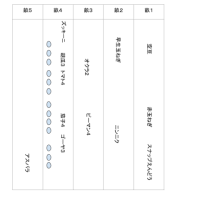

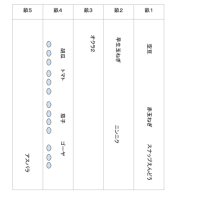

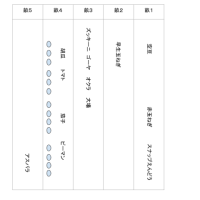

日 時 6月4日(木)10時~15時

テキスト 「浄土三部経(下)」岩波文庫

前回は、大経の中で学んだ行信一念や三不信を手がかりに、浄土真宗の信心とはどういうものか?ということを再確認しました。

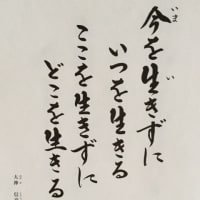

浄土教の要は、第18願にある。至心に信楽し浄土を欲生して十念すれば、必ず浄土に生まれ、悟り得る事ができるというもの。簡単なようだが、しかし、至心信楽欲生心を、私の作り出した心の有り様の問題として捉えると、そうあることは実はとても難しい。浄土に生まれる手立てがなくなってしまう。ではどういう『念』があれば救われるのか?善導大師は、心の有りようを問題にせず、十念の『念』はただ南無阿弥陀仏を称えることだと主張した。その教えは法然、親鸞へと受け継がれる。「お念仏一つなんですよ」というの勧めに会い、それに応えてお念仏を称える(行の一念)。と同時に信心歓喜する心が起こる(信の一念)。『念』は救いの絶対条件であり、歓喜の心はその『証』。歓喜する心の程度や有りようもまた、問題ではない。自分の中に生まれた心ではあるが、歓喜するのは、仏様の信心(18願でいう、至心・信行・欲生という仏の心)が私の中で成就した心である。親鸞聖人は人間の心と如来の心を分けようとした。私達が信仰の拠り所にしようとするところの、信じるとか、ありがたく思えるとかそういう宗教心らしきものも、全部三不信として、仏の三信(淳心・一心・相続心)と区別された。また、信じられなくても、ありがたくなくても良い、そういう心の有り様に振り回されること無く、ただ今していること=称名念仏にだけ集中する。これは、優れた『実践と教えの融合』であるといえよう。 (講義より)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます