古い写真から蘇る思い出の山旅・その48

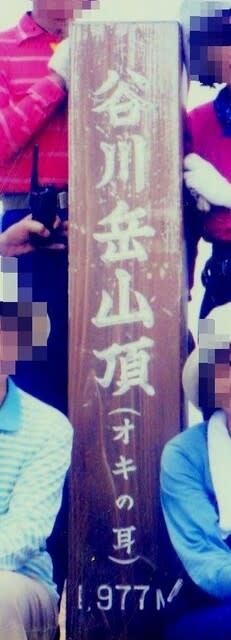

「谷川岳(たにがわだけ)」(再)

かれこれ25年前の1999年(平成11年)6月に、当時一時所属していた山の会の仲間と、群馬県の「谷川岳」を訪れたことが有った。「谷川岳」には、1993年(平成5年)の秋にも、妻と二人で、ロープウエイを利用、天神平から天神尾根、山頂をピストン、紅葉風景を堪能する日帰り山歩きをしたことがあって、2回目の「谷川岳」だった。

当時はまだ、バカチョンカメラ(小型フィルムカメラ)しか持っていなかった頃で、ピンボケ、拙劣写真ばかりだが、プリントし、アルバムの貼ってある。

「OCNブログ人」でブログを始めた頃に一度、スキャナーで取り込んで、ブログ・カテゴリー「山歩記」にも、書き留め置いたものだが、コピペ、リメイクすることにした。

昔のことを懐かしがるのは、老人の最も老人たるところだ等と自嘲しながら・・・。

深田久弥著 「日本百名山」

「谷川岳(たにがわだけ)」

(一部抜粋転載)

これほど有名になった山もあるまい。しかもそれが「魔の山」という刻印によってである。いま手許に正確な調査はないが、今日までに谷川岳で遭難死亡した人は二百十人に及ぶという。そしてなおそのあとを絶たない。この不幸な数字は世界のどこの山にも類がない。私の年少のある山好きの友人は、母から登山の許しを受けたが、谷川岳は除外、という条件づきだったそうである。

それほど怖れられているにもかかわらず、山開きの日は数百人がおしかけて、行列登山をしているさまが新聞の写真で報じられる。東京から近く、二千メートルに近い高度を持ち、しかも標高のわりに岩根こごしい高山的風貌をそなえているからでもあろうが、やはり人気の大きな理由は、谷川岳という評判にあるのだろう。これほどしばしば人の耳を打つ山の名は少ない。絶えず何か事件を起こしている。

こんなに谷川岳が有名になったのも昭和六年(1931年)、上越線が開通して以来のことである。それまでは、一部の山好きの人の間にしかこの山は知られていなかった。大正九年(1920年)七月、日本山岳会の藤島敏男と森喬の二氏が土樽から登られた時はひどいヤブ山で、その茂みの中に辛うじて通じている切明け(きりあけ)を辿って頂上に立ったという。

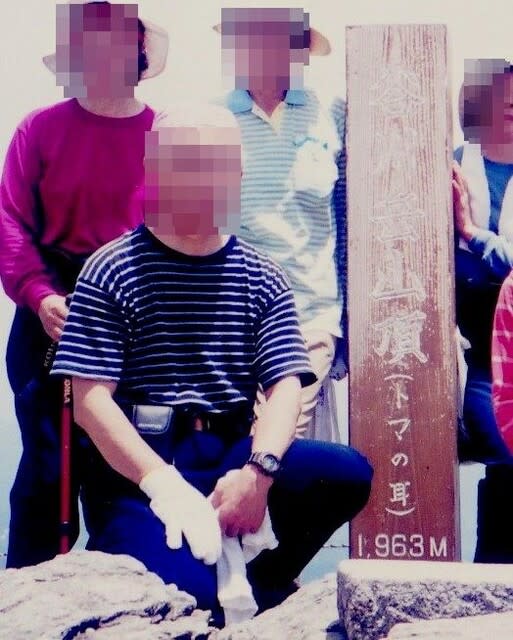

もちろんそれ以前にも土地の人は登っていたので、藤島さんたちがオキの耳の上に着いた時、岩峰に小祠があり、中に青銅の古鏡が三面祀ってあった。祠には、富士権現(富士浅間大明神)を勧請してあったので、この峰は谷川富士と呼ばれていた。

しかるに、五万分の一の地図に山名が誤記されたので、名称の混乱がおこった。現在の谷川岳は古来「耳二つ」と呼ばれたいた。そしてさらに、その「耳二つ」の北峰オキノ耳を谷川富士、南峰トマノ耳を薬師岳と称していた。そして谷川岳という名は、今の谷川の奥にある俎嵓(まないたぐら)に付せられていたのだという。小暮理太郎氏や武田久吉氏など古くから上越の山に親しんだ先輩は、しきりに正しい呼びかたを叫んだが、マスコミ的大勢は如何ともすることができず、今は「耳二つ」を谷川岳と呼ぶことは決定的になってしまった。

(中略)

私が最初に谷川岳に登ったのは、昭和八年(1933年)の秋で、小林秀雄君と二人で、谷川温泉に一泊して、翌日天神峠を経て頂上に立ったが、当時は、登山者一人にも出会わなかった。帰途は西黒沢を下り、湯桧曾まで歩いた。まだ土合は信号所で、正式の駅ではなかった。

終戦直後、すべての物に不便な時、私は家内と四歳の長男をつれて西黒尾根から登った。十一月末の無風快晴の日であったが、上の方は新雪が深かったため頂上まで達せず引き返した。それ以後久しく私は谷川岳へ行かない。数百の人が列をなして登り、パトロールが徘徊していると聞いただけで、気が挫けてしまうのである。

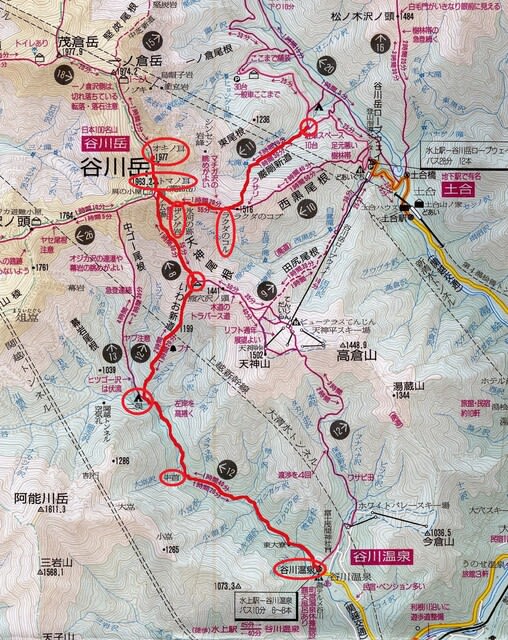

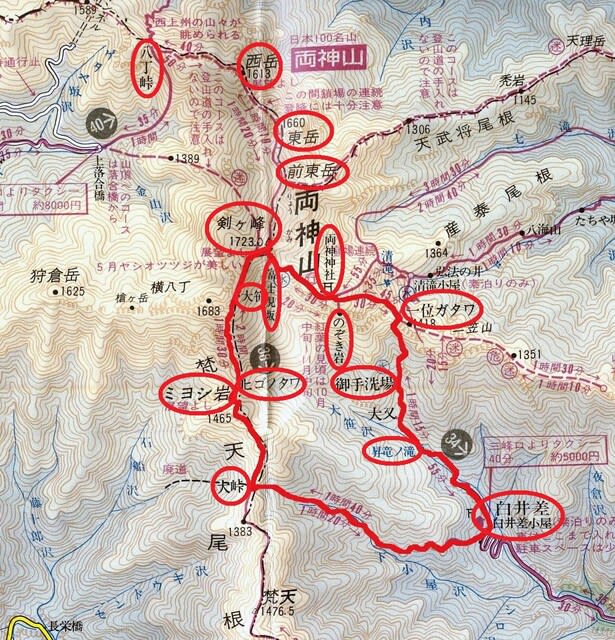

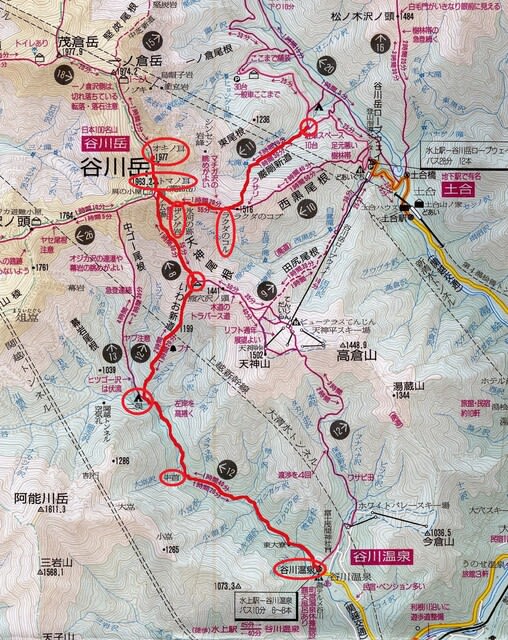

山行コース・歩程等

マチガ沢出合(巌剛新道登山口)→(巌剛新道)→ラクダのコル→ザンゲの岩→肩ノ広場→(トマノ耳巻き道)→オキノ耳→トマノ耳→肩ノ広場→(天神尾根)→熊穴沢ノ頭→(いわお新道)→二俣→達磨石→牛首→谷川温泉

(標準歩行所要時間=約8時間)

(昭文社の「山と高原地図」から拝借)

当日午前6時30分頃、女性4人、男性4人、前泊した水上のホテルを、タクシー2台に分乗して出発、出発地点、マチガ沢出合(巌剛新道登山口)(標高838m)には、6時50分頃到着したようだ。

爽快な早朝、雲ひとつ無い青空、目指す谷川岳山頂を眺めながら、ミーティング、

期待と緊張が同居していたが、仲間は山のベテランばかり、心強さを感じていたような気がする。

マチガ沢出合(巌剛新道登山口)から望む、目指す谷川岳山頂、

好天に気を良くして、表情明るく、7時頃、出発したようだ。

マチガ沢の雪渓、

巌剛新道は、マチガ沢右岸沿いの樹林帯の急登だ。

雪が解けたばかりの山肌には、イワカガミ、サンカヨウ、ハクサンコザクラ、ショウジョウバカマ等が、次々姿を見せてくれ・・、

高山植物に詳しい仲間の女性から、花名を教えられながら・・・、

イワカガミ?

急登で、一汗、二汗、かき、巌剛新道を登り詰めると、西黒尾根上に飛び出る。

ラクダのコル(ガレ沢のコル)、涼風が汗を吹き飛ばしてくれ・・・、爽快!

天神平、天神尾根を一望、

岩稜尾根の岩陰には、次々と高山植物が・・・・、、

ハクサンイチゲ、ホソバヒナウスユキソウ、クモイカリソウ、コイワカガミ、ハクサンコザクラ、タカネスミレ、ルイヨウボタン?、

ホソバヒナウスユキソウ? ハウサンコザクラ?、

岩稜急登の連続で息が上がり、喘ぎ、喘ぎ・・・、

余裕の有る仲間の、三座同定や花名同定の会話を聞く余裕も無く・・。

落ち着いて、写真等撮る余裕無く・・・、

ひたすら、一歩、一歩・・・・・・、

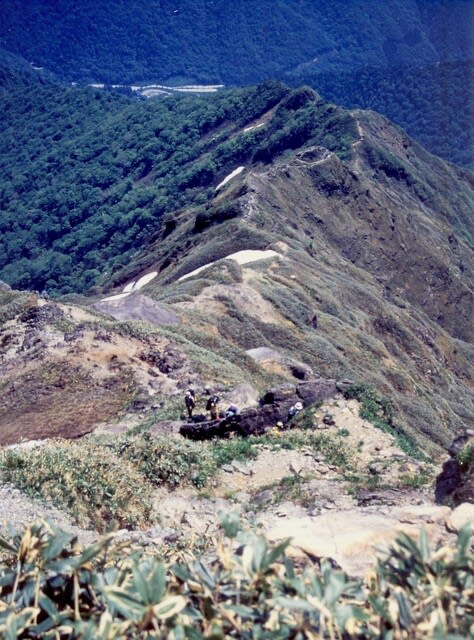

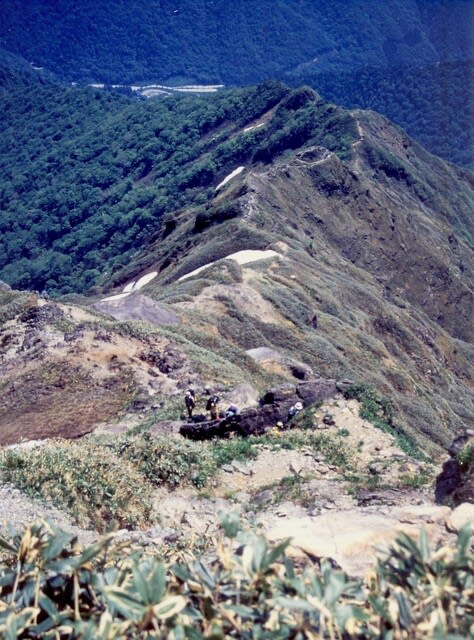

登ってきた西黒尾根を振り返り見る、

かなり高度を上げてきたが、まだまだ序の口?

行く手は、急登の連続・・、

岩肌に、アズマシャクナゲの鮮やかなピンクと、

新潟県方面の残雪の山々・・、

高度を上げるにつれて、展望が良くなってくる。

指呼の間にも見える谷川岳山頂も、まだまだ・・、

一歩、一歩・・・、

雪原が見えてきた・・・、

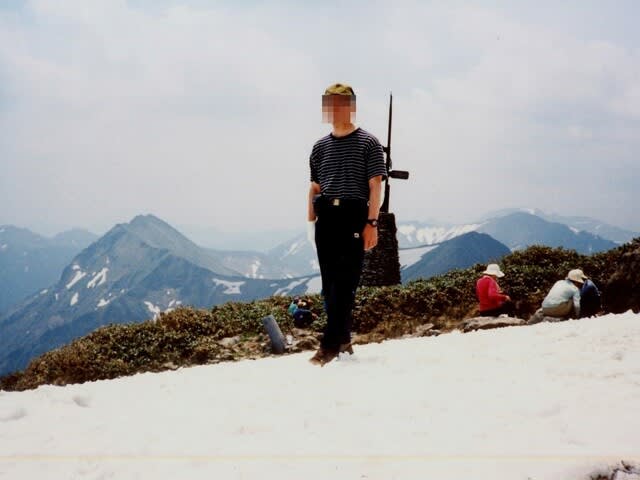

11時30分頃、肩ノ広場に到着、小休憩、

肩ノ小屋からオジカザワ方面を望む

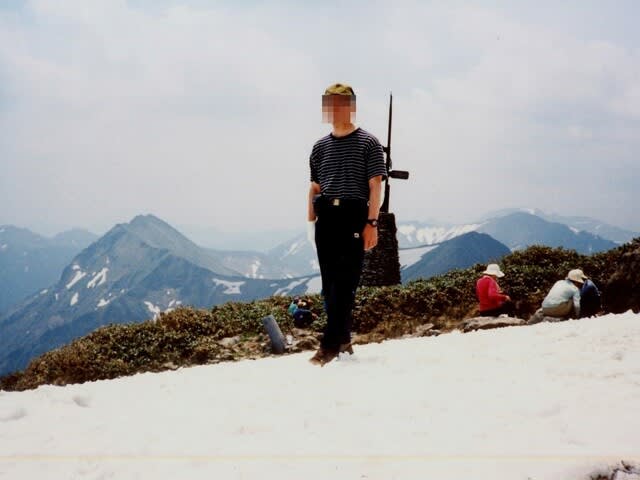

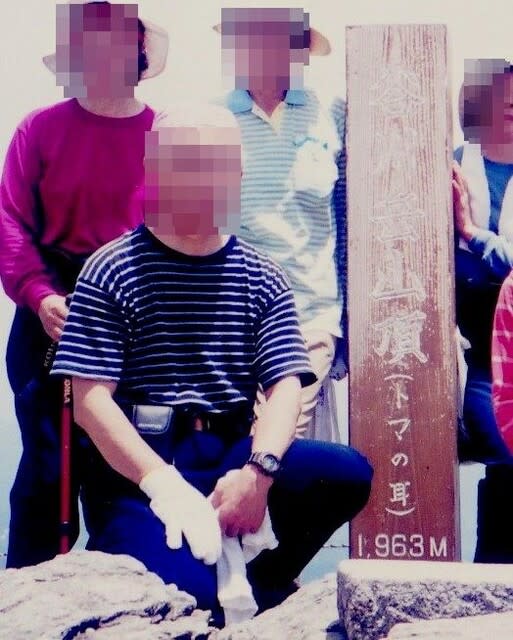

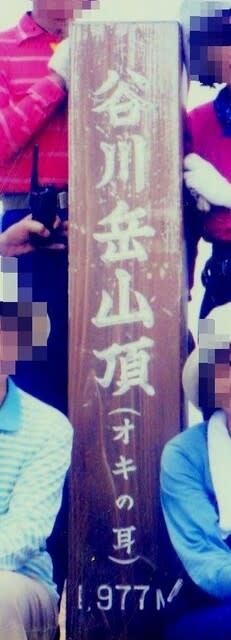

12時頃、トマノ耳(標高1,963m)に到着 オキノ耳(標高1,977m)

アズマシャクナゲ

「シラネアオイ」の群落有り、仲間の女性達から歓声が上がり、

初めて、「シラネアオイ」を知ったのだった。

狭い山頂付近は、大勢のハイカーで、座る場所も無く、

肩ノ広場に戻ってから、昼食タイムとなったようだ。

13時頃、肩ノ広場を出発し、天神尾根を下り、

熊穴沢の頭からは、いわお新道を辿った。

いわお新道は、樹林帯の中、ほとんど一直線で急下降するコースで、

途中、やや藪こぎ状態箇所も有った気がする。

専ら下りは、足に大きな負担が掛かり、疲労も激しくなり、限界寸前だったが、

次第に、ブナの原生林帯となり、

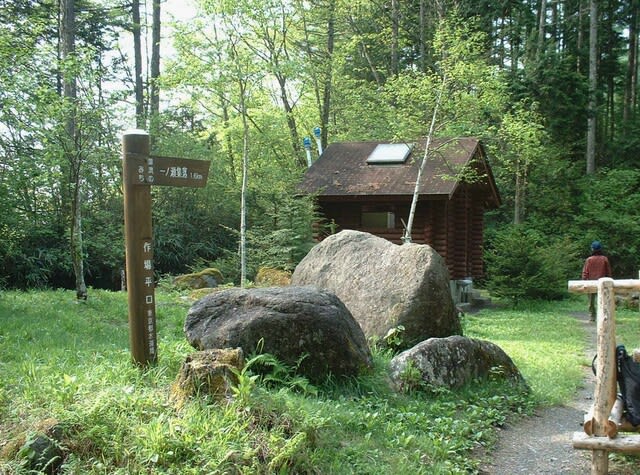

15時30分頃には、二俣に到着。

6月初旬、梅雨の合間の異常な暑さで、途中で、持参した飲料水が空になってしまったが、

二俣で、待望の水補給が出来、元気を取り戻した気がする。

二俣からは、沢沿い、谷川の川床、高巻き道、渡渉を繰り返す悪路を、

花名を教わったり、ダベリながら、のんびり下り・・・、

タムシバ? ラショウモンカズラ?

タニウツギ?

終点の谷川温泉には、17時頃、到着したようだ。

谷川温泉の町営日帰り温泉施設で一浴、

タクシー2台に分乗して、JR水上駅に戻り、解散した山歩きだった。

当時はまだ、「また来る時にも、笑っておくれー♫」的な気分だったと思うが、「谷川岳」も、今となっては、二度と訪れること叶わない、遠い思い出の山となってしまっている。