八戸への道中。大館まで来た続き。

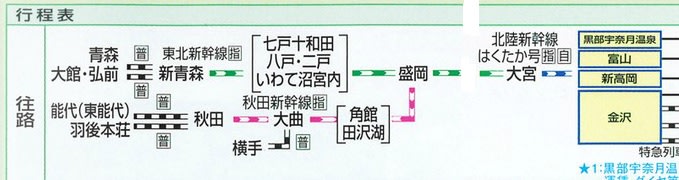

JR花輪線は、秋田県の大館駅と岩手県盛岡市(旧・玉山村)の好摩(こうま)駅を結ぶ106.9キロの路線。

列車は好摩から先は、かつての東北本線で、東北新幹線八戸延伸時に第3セクター化された「IGRいわて銀河鉄道」に乗り入れて盛岡駅まで通して運行される。大館-盛岡では128.2キロ。

運行されるのは各駅停車だけで、大館-盛岡を乗り通すと3時間かかる。(2015年春まであった快速「八幡平」では2時間半ほど)

地図上の位置関係のほか、大館までの移動や列車本数も踏まえると、秋田市に住む者が乗るには、花輪線はなかなか敷居が高い路線であるが、僕はこれまでけっこう乗っている。全区間通して(途中下車しながら)乗ったのが3回、秋田県内で折り返して乗ったのが2回あったと思う。

僕は、花輪線の車窓風景が好き。

大館から乗ると、まずは米代川をさかのぼって進むので、大河から渓流への変化を楽しめる。岩手県に入り、八幡平の急勾配を越えて、安比高原の風景(うまく説明できないけど、秋田の山とは違う)が広がる。やがて線路状態がいい東北本線に入って、猛然とラストスパートして、大都市盛岡へ着く。

ちょっと長く、クライマックスになるような絶景はないけれど、変化に富んだ路線だと思う。

最近は花輪線にはご無沙汰で、最後に乗ったのは、キハ110系気動車が投入された(2008年)直後だったから、7~8年ぶり。冬に乗るのは今回が初めて。

キハ110系の車内は、ロングシートとボックスシートを組み合わせたセミクロスシート。特徴的なのは、ボックスシートが片側は一般的な4人掛けで、その反対は2人掛け(1人ずつ向きって座る)であること。

今回乗ったキハ111形では、大館で左側である米代川側が4人掛けだった。

乗った時点で、4人掛けはほぼ埋まっていたので、2人掛けへ。

さらに、吹雪、列車が巻き上げた雪、車内の結露で窓ガラスが曇ってしまい、どっちみち米代川を眺めることはできなかった。

かろうじて見えても、地吹雪なのか吹雪なのか、真っ白の車窓

かろうじて見えても、地吹雪なのか吹雪なのか、真っ白の車窓

きびきびと力強い加速、ディーゼルにしては静かで穏やかな乗り心地、明るい車内。キハ110系という車両も、好き。

時折晴れ間

時折晴れ間

鹿角市へ入って、十和田南駅で列車の進行方向が変わる。

平地なのにスイッチバック構造なのは、大昔に、鉄道を延伸する計画(十和田湖を経て青森県三沢まで?)があった名残だそう。

かつては、駅前から十和田湖休屋行きの国鉄バスが運行されており、30年ほど前に利用したことがあった。今は、秋田県側から十和田湖へ行く路線バスはすべてなくなってしまった。おこわの駅弁も売られていたが、やめてしまった。

鹿角市の中心・鹿角花輪駅で、ほとんどの客が降りて、車内はガラガラ。ここまで大館から50分。

かつては秋田まで直通の急行「よねしろ」→無名快速が運行されていたが、今はなくなり、秋田へは高速バスすらない。

秋田市民としては、鹿角も秋田県であることは重々承知しているが、遠い街に感じられてしまう。25年くらい前には、県による「秋田県内の各市を90分以内で移動できるようにする」構想があったと記憶しているが…

鹿角花輪からさらに12分、秋田県最後の駅が今日の目的地、かつ、永年来たかった土地。

米代川は車窓右に移り、高速道路が見える

米代川は車窓右に移り、高速道路が見える

「湯瀬(ゆぜ)温泉」である。

駅に到着して列車を降りると、内陸部とは思えない強い風。建物に雪が吹き付けられて壁にべったり付いている。

車掌さんも帽子を飛ばされそう(女性用制帽ってヒモがないの?)

車掌さんも帽子を飛ばされそう(女性用制帽ってヒモがないの?)

上の車両は、大館時点では先頭だった車両なので、前回記事最後の写真と同じ車。

ホームも線路も1本。右は桜並木?

ホームも線路も1本。右は桜並木?

花輪線の駅は、駅舎と待合室が一体化した、風除室のような建物がホーム上にある所がある。上の写真左の建物がそれ。中にもう1つ扉があって、いちおうそっちが改札口。

我々のほか、地元の人が2~3人降りる。

湯瀬温泉駅は、地元の人(温泉関係の組織?)にきっぷ販売を委託する簡易委託駅【下の追記参照】で、降りた客のきっぷを回収する集札業務も行っている。簡易委託駅では、車掌が回収するのが本来のはずだが、東北地方ではこういうケースも多い。

なお、湯瀬温泉駅の駅名は、1995年までは「湯瀬」だった。

【2022年1月7日追記】湯瀬温泉駅は2021年11月で委託が解除され、12月から無人駅になったとのこと。それまでの業務は、鹿角市が受託し、さらに地元の「湯瀬自治会」へ委託していたとのこと。

さて、「湯瀬温泉」について。

秘湯ブームの昨今、秋田では乳頭温泉郷が全国的な知名度が高く人気。

30年くらい前までは、少なくとも秋田県内では湯瀬のほうが知られていたかもしれない。距離的に近い弘前など青森でも認知度があり、訪れたことがある人も少なくないようだ。

「湯瀬」といういかにも温泉らしい地名、紅葉が美しい「湯瀬渓谷」、泉質にちなむ「美肌の湯」のキャッチフレーズ、「ユゼ石鹸」という温泉にちなむ商品、2軒ある大きなホテルによる宣伝などの影響だろう。

個人的に、湯瀬温泉のインパクトを決定づけられたのが、弘前にいた頃に流れていたテレビコマーシャル。以前も少し書いたけれど、青森テレビで17時から遅れて放送されていた「笑っていいとも」の最初のほう(オープニングとテレフォンショッキングの間辺り)でよく放映されていた。

こんな感じ。小泉八雲のような外国人が、妻か恋人に宛てた手紙を湯瀬でしたためているシチュエーションだと理解していた。湯瀬温泉で最大手であろう宿泊施設「湯瀬ホテル」のCMであった。

秋田では視聴した記憶がないから、距離的に近い青森からの誘客を狙っていたのだろうか。

このCMによって「湯瀬はとってもいい所」なのだと刷り込まれた。

その後、2001年には、紅葉のごく初めの時期に、日帰りで湯瀬渓谷を歩いたことはあった。湯瀬ホテルの前で「これがあのCMのホテルか」とか思ったが、当時は、温泉への興味がほとんどなく、日帰り専門の「湯瀬ふれあいセンター」もあったのに、素通りした。

その後、温泉への興味も出てきて、湯瀬温泉へのあこがれが募ったという次第。

そこへ、半額相当の宿泊券「アキタノ旅クーポン」ができたので、これをチャンスに行くことにした。

湯瀬温泉には5件の宿があるそうだが、うち2件がとても大きい。

「姫の湯ホテル」と「湯瀬ホテル」である。秋田市民でも「湯瀬温泉」と言われれば、ストレートにこの2つを挙げられる人が多いかも。(年齢や経験にもによるけど)

現在は、それぞれ「和心の宿 姫の湯」「四季彩り秋田づくし 湯瀬ホテル」という長ったらしい枕詞を付けて、宿泊サイト等に登録している。

【2017年11月3日追記】十和田八幡平観光物産協会ホームページによれば、客室収容人数は湯瀬ホテル753名、姫の湯606名。やはり湯瀬ホテルのほうが湯瀬最大の宿。

調べたところ、料金は両者ほぼ互角。夕食は、姫の湯はお膳など個別方式、湯瀬ホテルはバイキング方式(その日の予約状況により個別)といった違いがありそう。

テレビCMの縁もあることだし、湯瀬ホテルに泊まることにした。

紅葉シーズンはかなり値上がりしていたが、オフシーズンは2食付きで1人8000円ほど。

湯瀬ホテルは、近くの(といっても近くもない)仙北市の「玉川温泉」と同経営だった。

2012年の玉川温泉での雪崩事故の後、湯瀬ホテルは玉川温泉の手を離れて別経営になったと聞いていた。

「ユゼ石鹸」の企業も玉川温泉系列だそうで、現在でも、湯瀬ホテルの売店で販売されていた。

湯瀬温泉駅前。ポストが雪で真っ白

湯瀬温泉駅前。ポストが雪で真っ白

湯瀬(鹿角市八幡平字湯瀬)は、山に囲まれた集落。

米代川、花輪線、東北自動車道、県道282号線が通る。

東北道には湯瀬パーキングエリアがあり、高速バスのバス停(大館-盛岡便はどちら方向の便も乗降とも可能。弘前-大館等他路線は通過)はあるものの、PAだから車の出入りはできない。

なお、花輪線は1日7往復なのに対し、大館-盛岡の高速バスは毎時1本と多く、バス停まで送迎してくれる宿もある(徒歩でも遠くはないはず)。

花輪線・高速バス以外に、地元の路線バスなどの公共交通はなく、小学校もコンビニもなく、なんでも屋さんのような店もなさそう(昔はあったのだろう)。あるのは郵便局くらい。

田んぼさえあまりなさそうだけど、意外に民家は多い。自家用車で用は足せるのだろうけど、生活するのは楽ではないかもしれない。

いわゆる秘湯ではないけれど、「温泉しかない」という意味ではある意味、秘湯と呼べる温泉かもしれない。

湯瀬温泉駅を出て左に進み、踏切を渡ると温泉街。

温泉“街”といっても、それにふさわしい店などはなく、人がいるのかいないのか、ひっそりとした建物が目に付く。猛吹雪のせいだけではないだろう。

硫黄分を含まない温泉なので、においは特にしない。

姫の湯ホテルは、踏切のすぐ先にある。湯瀬ホテルは、さらに進んだ湯瀬渓谷の入口にある。

公式には、踏切の先をすぐ右折し、民家が並ぶ線路と並行する道を進み、次の踏切の所で左折した坂を下るルートが、湯瀬渓谷(と湯瀬ホテル)へのアクセスらしい。

もう1つのルートは、踏切の先を直進。宿の裏をかすめるような曲がりくねった坂道を下る。

右に巨大なつらら

右に巨大なつらら

土産物屋の看板を出す店が何件かあり、温泉街としてはこっちがメインのよう。でも、営業しているのかな。

すぐに、車窓から見え隠れしていた、米代川の湯瀬渓谷の入口に着く。この辺からお湯が湧いたので「湯瀬」となったとか。

車窓や駅から少し見えていたけれど、明るい茶色の巨大な2つの建物が湯瀬ホテル。予約すれば駅から送迎してくれるが、楽に歩ける距離。川の両岸に建物が1つずつあるが、対岸のほうからしか出入りできない。

左奥が駅から来た道。奥が川の上流、背後が湯瀬渓谷のメイン部分

左奥が駅から来た道。奥が川の上流、背後が湯瀬渓谷のメイン部分

対岸(上の写真右)が「吉祥殿」、左が「瑞祥殿」。るるぶトラベルによれば、それぞれ1987年と1996年築。本館と新館に相当し、橋(渡り廊下)で結ばれている。

瑞祥殿の上が顔みたいになっているのは、フクロウをモチーフにしている。

チェックインすると瑞祥殿のほうに通された。食事は、朝夕ともバイキングではないとのこと。

風呂は瑞祥殿の下のフロア。吉祥殿の11階にもあるそうだが、春まで改装工事中【2017年11月20日追記・この風呂は繁忙期など期間限定で開放されるそうだ】【2021年10月20日追記・11階の展望大浴場は廃止され、2021年11月に、露天風呂付き客室に改装。安い部屋の客はもう入浴できなくなってしまったようだ】。

宿泊客は少なそうで、だからバイキングでなく、そして風呂に近い瑞祥殿のほうを優先的に使っているのだろう。

米代川を渡る渡り廊下の内部

米代川を渡る渡り廊下の内部

渡り廊下から上流方向の眺め

渡り廊下から上流方向の眺め

部屋からは、川越しに上の写真右の山の斜面を間近に見られる。近すぎてうまく写真に撮れないが、テレビCMそのものの眺め。紅葉シーズンはさぞきれいだろう。

冷たそうな流れの中を、秋田市の旭川でも見かける水鳥のカワアイサが1羽だけ、泳いでいた。

風呂は、同じ位置の上下2フロアにあるので、男女での入れ替わりはなし。

内風呂はプールのように細長く、中央部は少々深め。露天風呂は2種類あり、どちらも川と山を眺められる(上の写真左の建物の奥に当たる)。片方は階段(屋根・壁あり)を上ってけっこう歩く。吹雪の中の「雪見風呂」が経験できた。

アルカリ性単純温泉で美肌の湯と言われる湯瀬温泉。透明であっさりとしたお湯だけど、入ると肌がつるつるする。ごく微細な湯の花が漂っていた。具体的な成分は別として、感覚としては大鰐温泉に似たお湯。こういうのがほんとうの名湯なのかもしれない。

塩分がないせいか、出た後に体がほてりにくく、夏場にも良さそうなお湯。

食事もたいへん結構。※個人の感想です。写真はありません。

バイキングでないと聞いてがっかりしていたが、上品な料理がいろいろで大満足。八幡平ポークの蒸したのとか、和牛の陶板焼きとか、意外な焼き魚もおいしかった。この値段であれなら、ものすごくコストパフォーマンスがいい。

鹿角といえばきりたんぽ“発祥の地”(対して大館は“本場”としている)。

夕食のコースの最後に蕎麦が出ることがあるけれど、その代わりのようにきりたんぽ(きりたんぽ鍋)が出された。鍋ではなく盛りつけて出されたので、量的には少なめ。きりたんぽは1本分だったか。もうちょっとほしいところ。(バイキングなら取り放題だった?【末尾追記参照】)

大館にしろ鹿角にしろ県北でのきりたんぽも、プロが作ったきりたんぽも、食べるのはどちらもおそらく2度目。以前は、鹿角のマインランド尾去沢で食べた。

最近は、きりたんぽ用スープの素が市販されているから、秋田市辺りの民家やなべっこ遠足で食べられるきりたんぽも、発祥地・本場と味はそう違わないはずだけど。

やはり、発祥の地のきりたんぽも、うちで食べるのとあまり違わなかった。

思ったより味が濃いめで、脂分も多かった。これが本来のものなんだろうか。西の方から来た人には、もうちょっと薄味がいいかも。

マイタケのほかもう1種のキノコも入っていて、「ナラタケ」とのこと。

朝食も、同じように品が良い献立。

ロビーのフリードリンクコーナーと朝食会場のコーヒーが、なかなかおいしかった。

部屋は二重窓で、川の音も聞こえず静か。

接客も良く、泊まって良かった宿だった。しかもこのお値段で!

シーズンによるのかもしれないが、目立った団体客や外国人客はいなくて、ゆっくりできた。

スキーの大会に向けて合宿している大学生のような一団はいたけれど、おとなしくて気にならなかったし。

スキー大会期間中や紅葉シーズンは混雑するだろうし、立地的に花見や夏祭り期間はツアー客が増えそうだけど、それ以外なら穴場だと思う。

部屋のタオル掛けの棒が色分けされているのは、複数人で泊まった時に取り違えないための配慮でしょう。※以前の記事

テレビCMにたがわず、湯瀬はとってもいい所でした。また訪れたい。

湯瀬や花輪線の風景など、続きます。

【2017年11月20日追記】2017年の紅葉が終わった時期に再訪できた。

今度は吉祥殿だったが、しっかり手入れされており古さは感じなかった。他の宿泊客は団体などやや多く、朝夕ともバイキングだったが、やっぱりおいしかった。きりたんぽはスタッフが取り分けてくれる方式で、取り放題というわけでもなかった。きりたんぽは3切れずつ、麺類の湯切り用ザルに入れて煮ていた。前回よりも油っぽさ・塩分は控えめになった気がした。ともかく、やっぱり良かった。

JR花輪線は、秋田県の大館駅と岩手県盛岡市(旧・玉山村)の好摩(こうま)駅を結ぶ106.9キロの路線。

列車は好摩から先は、かつての東北本線で、東北新幹線八戸延伸時に第3セクター化された「IGRいわて銀河鉄道」に乗り入れて盛岡駅まで通して運行される。大館-盛岡では128.2キロ。

運行されるのは各駅停車だけで、大館-盛岡を乗り通すと3時間かかる。(2015年春まであった快速「八幡平」では2時間半ほど)

地図上の位置関係のほか、大館までの移動や列車本数も踏まえると、秋田市に住む者が乗るには、花輪線はなかなか敷居が高い路線であるが、僕はこれまでけっこう乗っている。全区間通して(途中下車しながら)乗ったのが3回、秋田県内で折り返して乗ったのが2回あったと思う。

僕は、花輪線の車窓風景が好き。

大館から乗ると、まずは米代川をさかのぼって進むので、大河から渓流への変化を楽しめる。岩手県に入り、八幡平の急勾配を越えて、安比高原の風景(うまく説明できないけど、秋田の山とは違う)が広がる。やがて線路状態がいい東北本線に入って、猛然とラストスパートして、大都市盛岡へ着く。

ちょっと長く、クライマックスになるような絶景はないけれど、変化に富んだ路線だと思う。

最近は花輪線にはご無沙汰で、最後に乗ったのは、キハ110系気動車が投入された(2008年)直後だったから、7~8年ぶり。冬に乗るのは今回が初めて。

キハ110系の車内は、ロングシートとボックスシートを組み合わせたセミクロスシート。特徴的なのは、ボックスシートが片側は一般的な4人掛けで、その反対は2人掛け(1人ずつ向きって座る)であること。

今回乗ったキハ111形では、大館で左側である米代川側が4人掛けだった。

乗った時点で、4人掛けはほぼ埋まっていたので、2人掛けへ。

さらに、吹雪、列車が巻き上げた雪、車内の結露で窓ガラスが曇ってしまい、どっちみち米代川を眺めることはできなかった。

かろうじて見えても、地吹雪なのか吹雪なのか、真っ白の車窓

かろうじて見えても、地吹雪なのか吹雪なのか、真っ白の車窓きびきびと力強い加速、ディーゼルにしては静かで穏やかな乗り心地、明るい車内。キハ110系という車両も、好き。

時折晴れ間

時折晴れ間鹿角市へ入って、十和田南駅で列車の進行方向が変わる。

平地なのにスイッチバック構造なのは、大昔に、鉄道を延伸する計画(十和田湖を経て青森県三沢まで?)があった名残だそう。

かつては、駅前から十和田湖休屋行きの国鉄バスが運行されており、30年ほど前に利用したことがあった。今は、秋田県側から十和田湖へ行く路線バスはすべてなくなってしまった。おこわの駅弁も売られていたが、やめてしまった。

鹿角市の中心・鹿角花輪駅で、ほとんどの客が降りて、車内はガラガラ。ここまで大館から50分。

かつては秋田まで直通の急行「よねしろ」→無名快速が運行されていたが、今はなくなり、秋田へは高速バスすらない。

秋田市民としては、鹿角も秋田県であることは重々承知しているが、遠い街に感じられてしまう。25年くらい前には、県による「秋田県内の各市を90分以内で移動できるようにする」構想があったと記憶しているが…

鹿角花輪からさらに12分、秋田県最後の駅が今日の目的地、かつ、永年来たかった土地。

米代川は車窓右に移り、高速道路が見える

米代川は車窓右に移り、高速道路が見える「湯瀬(ゆぜ)温泉」である。

駅に到着して列車を降りると、内陸部とは思えない強い風。建物に雪が吹き付けられて壁にべったり付いている。

車掌さんも帽子を飛ばされそう(女性用制帽ってヒモがないの?)

車掌さんも帽子を飛ばされそう(女性用制帽ってヒモがないの?)上の車両は、大館時点では先頭だった車両なので、前回記事最後の写真と同じ車。

ホームも線路も1本。右は桜並木?

ホームも線路も1本。右は桜並木?花輪線の駅は、駅舎と待合室が一体化した、風除室のような建物がホーム上にある所がある。上の写真左の建物がそれ。中にもう1つ扉があって、いちおうそっちが改札口。

我々のほか、地元の人が2~3人降りる。

湯瀬温泉駅は、地元の人(

なお、湯瀬温泉駅の駅名は、1995年までは「湯瀬」だった。

【2022年1月7日追記】湯瀬温泉駅は2021年11月で委託が解除され、12月から無人駅になったとのこと。それまでの業務は、鹿角市が受託し、さらに地元の「湯瀬自治会」へ委託していたとのこと。

さて、「湯瀬温泉」について。

秘湯ブームの昨今、秋田では乳頭温泉郷が全国的な知名度が高く人気。

30年くらい前までは、少なくとも秋田県内では湯瀬のほうが知られていたかもしれない。距離的に近い弘前など青森でも認知度があり、訪れたことがある人も少なくないようだ。

「湯瀬」といういかにも温泉らしい地名、紅葉が美しい「湯瀬渓谷」、泉質にちなむ「美肌の湯」のキャッチフレーズ、「ユゼ石鹸」という温泉にちなむ商品、2軒ある大きなホテルによる宣伝などの影響だろう。

個人的に、湯瀬温泉のインパクトを決定づけられたのが、弘前にいた頃に流れていたテレビコマーシャル。以前も少し書いたけれど、青森テレビで17時から遅れて放送されていた「笑っていいとも」の最初のほう(オープニングとテレフォンショッキングの間辺り)でよく放映されていた。

外国人男性のナレーション「湯瀬ハ トッテモ イイ トコロ デス」。

映像は、緑の湯瀬渓谷だっただろうか。宿の一室からそれを眺めつつ、手紙を書く男性の後ろ姿(和服姿?)も映った気がする。

「今度ハ アナタト 来タイ」「YUZE HOTEL」。

映像は、緑の湯瀬渓谷だっただろうか。宿の一室からそれを眺めつつ、手紙を書く男性の後ろ姿(和服姿?)も映った気がする。

「今度ハ アナタト 来タイ」「YUZE HOTEL」。

こんな感じ。小泉八雲のような外国人が、妻か恋人に宛てた手紙を湯瀬でしたためているシチュエーションだと理解していた。湯瀬温泉で最大手であろう宿泊施設「湯瀬ホテル」のCMであった。

秋田では視聴した記憶がないから、距離的に近い青森からの誘客を狙っていたのだろうか。

このCMによって「湯瀬はとってもいい所」なのだと刷り込まれた。

その後、2001年には、紅葉のごく初めの時期に、日帰りで湯瀬渓谷を歩いたことはあった。湯瀬ホテルの前で「これがあのCMのホテルか」とか思ったが、当時は、温泉への興味がほとんどなく、日帰り専門の「湯瀬ふれあいセンター」もあったのに、素通りした。

その後、温泉への興味も出てきて、湯瀬温泉へのあこがれが募ったという次第。

そこへ、半額相当の宿泊券「アキタノ旅クーポン」ができたので、これをチャンスに行くことにした。

湯瀬温泉には5件の宿があるそうだが、うち2件がとても大きい。

「姫の湯ホテル」と「湯瀬ホテル」である。秋田市民でも「湯瀬温泉」と言われれば、ストレートにこの2つを挙げられる人が多いかも。(年齢や経験にもによるけど)

現在は、それぞれ「和心の宿 姫の湯」「四季彩り秋田づくし 湯瀬ホテル」という長ったらしい枕詞を付けて、宿泊サイト等に登録している。

【2017年11月3日追記】十和田八幡平観光物産協会ホームページによれば、客室収容人数は湯瀬ホテル753名、姫の湯606名。やはり湯瀬ホテルのほうが湯瀬最大の宿。

調べたところ、料金は両者ほぼ互角。夕食は、姫の湯はお膳など個別方式、湯瀬ホテルはバイキング方式(その日の予約状況により個別)といった違いがありそう。

テレビCMの縁もあることだし、湯瀬ホテルに泊まることにした。

紅葉シーズンはかなり値上がりしていたが、オフシーズンは2食付きで1人8000円ほど。

湯瀬ホテルは、近くの(といっても近くもない)仙北市の「玉川温泉」と同経営だった。

2012年の玉川温泉での雪崩事故の後、湯瀬ホテルは玉川温泉の手を離れて別経営になったと聞いていた。

「ユゼ石鹸」の企業も玉川温泉系列だそうで、現在でも、湯瀬ホテルの売店で販売されていた。

湯瀬温泉駅前。ポストが雪で真っ白

湯瀬温泉駅前。ポストが雪で真っ白湯瀬(鹿角市八幡平字湯瀬)は、山に囲まれた集落。

米代川、花輪線、東北自動車道、県道282号線が通る。

東北道には湯瀬パーキングエリアがあり、高速バスのバス停(大館-盛岡便はどちら方向の便も乗降とも可能。弘前-大館等他路線は通過)はあるものの、PAだから車の出入りはできない。

なお、花輪線は1日7往復なのに対し、大館-盛岡の高速バスは毎時1本と多く、バス停まで送迎してくれる宿もある(徒歩でも遠くはないはず)。

花輪線・高速バス以外に、地元の路線バスなどの公共交通はなく、小学校もコンビニもなく、なんでも屋さんのような店もなさそう(昔はあったのだろう)。あるのは郵便局くらい。

田んぼさえあまりなさそうだけど、意外に民家は多い。自家用車で用は足せるのだろうけど、生活するのは楽ではないかもしれない。

いわゆる秘湯ではないけれど、「温泉しかない」という意味ではある意味、秘湯と呼べる温泉かもしれない。

湯瀬温泉駅を出て左に進み、踏切を渡ると温泉街。

温泉“街”といっても、それにふさわしい店などはなく、人がいるのかいないのか、ひっそりとした建物が目に付く。猛吹雪のせいだけではないだろう。

硫黄分を含まない温泉なので、においは特にしない。

姫の湯ホテルは、踏切のすぐ先にある。湯瀬ホテルは、さらに進んだ湯瀬渓谷の入口にある。

公式には、踏切の先をすぐ右折し、民家が並ぶ線路と並行する道を進み、次の踏切の所で左折した坂を下るルートが、湯瀬渓谷(と湯瀬ホテル)へのアクセスらしい。

もう1つのルートは、踏切の先を直進。宿の裏をかすめるような曲がりくねった坂道を下る。

右に巨大なつらら

右に巨大なつらら土産物屋の看板を出す店が何件かあり、温泉街としてはこっちがメインのよう。でも、営業しているのかな。

すぐに、車窓から見え隠れしていた、米代川の湯瀬渓谷の入口に着く。この辺からお湯が湧いたので「湯瀬」となったとか。

車窓や駅から少し見えていたけれど、明るい茶色の巨大な2つの建物が湯瀬ホテル。予約すれば駅から送迎してくれるが、楽に歩ける距離。川の両岸に建物が1つずつあるが、対岸のほうからしか出入りできない。

左奥が駅から来た道。奥が川の上流、背後が湯瀬渓谷のメイン部分

左奥が駅から来た道。奥が川の上流、背後が湯瀬渓谷のメイン部分対岸(上の写真右)が「吉祥殿」、左が「瑞祥殿」。るるぶトラベルによれば、それぞれ1987年と1996年築。本館と新館に相当し、橋(渡り廊下)で結ばれている。

瑞祥殿の上が顔みたいになっているのは、フクロウをモチーフにしている。

チェックインすると瑞祥殿のほうに通された。食事は、朝夕ともバイキングではないとのこと。

風呂は瑞祥殿の下のフロア。吉祥殿の11階にもあるそうだが、春まで改装工事中【2017年11月20日追記・

宿泊客は少なそうで、だからバイキングでなく、そして風呂に近い瑞祥殿のほうを優先的に使っているのだろう。

米代川を渡る渡り廊下の内部

米代川を渡る渡り廊下の内部 渡り廊下から上流方向の眺め

渡り廊下から上流方向の眺め部屋からは、川越しに上の写真右の山の斜面を間近に見られる。近すぎてうまく写真に撮れないが、テレビCMそのものの眺め。紅葉シーズンはさぞきれいだろう。

冷たそうな流れの中を、秋田市の旭川でも見かける水鳥のカワアイサが1羽だけ、泳いでいた。

風呂は、同じ位置の上下2フロアにあるので、男女での入れ替わりはなし。

内風呂はプールのように細長く、中央部は少々深め。露天風呂は2種類あり、どちらも川と山を眺められる(上の写真左の建物の奥に当たる)。片方は階段(屋根・壁あり)を上ってけっこう歩く。吹雪の中の「雪見風呂」が経験できた。

アルカリ性単純温泉で美肌の湯と言われる湯瀬温泉。透明であっさりとしたお湯だけど、入ると肌がつるつるする。ごく微細な湯の花が漂っていた。具体的な成分は別として、感覚としては大鰐温泉に似たお湯。こういうのがほんとうの名湯なのかもしれない。

塩分がないせいか、出た後に体がほてりにくく、夏場にも良さそうなお湯。

食事もたいへん結構。※個人の感想です。写真はありません。

バイキングでないと聞いてがっかりしていたが、上品な料理がいろいろで大満足。八幡平ポークの蒸したのとか、和牛の陶板焼きとか、意外な焼き魚もおいしかった。この値段であれなら、ものすごくコストパフォーマンスがいい。

鹿角といえばきりたんぽ“発祥の地”(対して大館は“本場”としている)。

夕食のコースの最後に蕎麦が出ることがあるけれど、その代わりのようにきりたんぽ(きりたんぽ鍋)が出された。鍋ではなく盛りつけて出されたので、量的には少なめ。きりたんぽは1本分だったか。もうちょっとほしいところ。(バイキングなら取り放題だった?【末尾追記参照】)

大館にしろ鹿角にしろ県北でのきりたんぽも、プロが作ったきりたんぽも、食べるのはどちらもおそらく2度目。以前は、鹿角のマインランド尾去沢で食べた。

最近は、きりたんぽ用スープの素が市販されているから、秋田市辺りの民家やなべっこ遠足で食べられるきりたんぽも、発祥地・本場と味はそう違わないはずだけど。

やはり、発祥の地のきりたんぽも、うちで食べるのとあまり違わなかった。

思ったより味が濃いめで、脂分も多かった。これが本来のものなんだろうか。西の方から来た人には、もうちょっと薄味がいいかも。

マイタケのほかもう1種のキノコも入っていて、「ナラタケ」とのこと。

朝食も、同じように品が良い献立。

ロビーのフリードリンクコーナーと朝食会場のコーヒーが、なかなかおいしかった。

部屋は二重窓で、川の音も聞こえず静か。

接客も良く、泊まって良かった宿だった。しかもこのお値段で!

シーズンによるのかもしれないが、目立った団体客や外国人客はいなくて、ゆっくりできた。

スキーの大会に向けて合宿している大学生のような一団はいたけれど、おとなしくて気にならなかったし。

スキー大会期間中や紅葉シーズンは混雑するだろうし、立地的に花見や夏祭り期間はツアー客が増えそうだけど、それ以外なら穴場だと思う。

部屋のタオル掛けの棒が色分けされているのは、複数人で泊まった時に取り違えないための配慮でしょう。※以前の記事

テレビCMにたがわず、湯瀬はとってもいい所でした。また訪れたい。

湯瀬や花輪線の風景など、続きます。

【2017年11月20日追記】2017年の紅葉が終わった時期に再訪できた。

今度は吉祥殿だったが、しっかり手入れされており古さは感じなかった。他の宿泊客は団体などやや多く、朝夕ともバイキングだったが、やっぱりおいしかった。きりたんぽはスタッフが取り分けてくれる方式で、取り放題というわけでもなかった。きりたんぽは3切れずつ、麺類の湯切り用ザルに入れて煮ていた。前回よりも油っぽさ・塩分は控えめになった気がした。ともかく、やっぱり良かった。

恒例のこの表示

恒例のこの表示

文字は小さいながら、ちゃんとした文字データっぽい

文字は小さいながら、ちゃんとした文字データっぽい (再掲)2010年の弘前駅。手作りっぽい?

(再掲)2010年の弘前駅。手作りっぽい? 583系「弘前さくらまつり号」

583系「弘前さくらまつり号」 ドア横の表示も「臨時」

ドア横の表示も「臨時」 ホームに乗車位置表示はある

ホームに乗車位置表示はある 583系・座席仕様の車内

583系・座席仕様の車内 座席

座席 座ると天井の高さが分かる

座ると天井の高さが分かる (再掲)秋田車両センター公開時の座席・寝台半分ずつ仕様

(再掲)秋田車両センター公開時の座席・寝台半分ずつ仕様 どこかをガチャンとやればベッドが下りてくるのでしょう(やったら怒られます)

どこかをガチャンとやればベッドが下りてくるのでしょう(やったら怒られます) 背もたれの途中に「体操用マットの耳」状のものが付いている

背もたれの途中に「体操用マットの耳」状のものが付いている 壁にフックが2つ。1つは上下逆?

壁にフックが2つ。1つは上下逆?

天井や照明が下がっている部分がパン下

天井や照明が下がっている部分がパン下 横長の窓。485系よりは小さいけど充分

横長の窓。485系よりは小さいけど充分 上の山腹に

上の山腹に 「陽気ドライブイン」

「陽気ドライブイン」 びゅうパンフレットより抜粋・合成

びゅうパンフレットより抜粋・合成 赤が大雑把な開業区間

赤が大雑把な開業区間 いい天気

いい天気 車内

車内 テーブルの裏側も紺色(JR東海車ではグレー)。表面(物を載せる側)はベージュ色

テーブルの裏側も紺色(JR東海車ではグレー)。表面(物を載せる側)はベージュ色 「JR700」と表記

「JR700」と表記 向こうの700系は東海所属らしく「JR700」表示がない

向こうの700系は東海所属らしく「JR700」表示がない 使用した特急券。金額の上に注目

使用した特急券。金額の上に注目 仙台では「はやて」の15分後に「はやぶさ(とこまち)」。この先、一ノ関ではやぶさが追い越し、盛岡に17分先着するダイヤ

仙台では「はやて」の15分後に「はやぶさ(とこまち)」。この先、一ノ関ではやぶさが追い越し、盛岡に17分先着するダイヤ 細かい雪が降りしきる秋田駅に到着(

細かい雪が降りしきる秋田駅に到着( 窓の小ささと座席の明るい青が印象的

窓の小ささと座席の明るい青が印象的 この書体

この書体 (再掲)E6系の文字

(再掲)E6系の文字 E3系とE6系が並ぶ

E3系とE6系が並ぶ 夜の栄で待機する名古屋市営バス

夜の栄で待機する名古屋市営バス 分かりにくいけど左の車両が一般塗装(側面はラッピング広告?)

分かりにくいけど左の車両が一般塗装(側面はラッピング広告?) 都心ループバス。また別の専用塗装(交通局によれば「赤・白・グレーの3色を縦の色面分割」したデザイン)

都心ループバス。また別の専用塗装(交通局によれば「赤・白・グレーの3色を縦の色面分割」したデザイン) 中区栄の名古屋テレビ塔

中区栄の名古屋テレビ塔 円盤?

円盤? 屋根の上からテレビ塔を眺める

屋根の上からテレビ塔を眺める 水を通して吹き抜けの下が見える

水を通して吹き抜けの下が見える 52階建ての駅ビル「セントラルタワーズ」の15階「スカイストリート」

52階建ての駅ビル「セントラルタワーズ」の15階「スカイストリート」 下と上は鉄骨で、真ん中だけガラスがある

下と上は鉄骨で、真ん中だけガラスがある ダイエー金山店

ダイエー金山店 (再掲)秋田店で買ったキャプテンクックの牛乳(1000ml)

(再掲)秋田店で買ったキャプテンクックの牛乳(1000ml) セルフレジのレシートの一部 ※買ったものの一部は、

セルフレジのレシートの一部 ※買ったものの一部は、 右前方に富士山!(静岡市駿河区用宗巴町付近らしい)

右前方に富士山!(静岡市駿河区用宗巴町付近らしい) 手前に見えている線路は、下り線です

手前に見えている線路は、下り線です 定番の富士川と富士山

定番の富士川と富士山 新富士停車中にズームイン。雪の具合も、光も順光で美しい

新富士停車中にズームイン。雪の具合も、光も順光で美しい

岳南富士地方卸売市場「ようこそ! 紙のまち富士市へ」とある

岳南富士地方卸売市場「ようこそ! 紙のまち富士市へ」とある 郊外の趣き

郊外の趣き 茶畑や竹林がある低い山に富士山が隠れていく

茶畑や竹林がある低い山に富士山が隠れていく きれいな夕焼けの荒川

きれいな夕焼けの荒川 再び富士山!

再び富士山! その交差点の路面標示

その交差点の路面標示 「伊勢・二見」

「伊勢・二見」

(再掲)22000系

(再掲)22000系 50000系「しまかぜ」

50000系「しまかぜ」 何度か乗った普通列車

何度か乗った普通列車 鳥羽駅ホーム

鳥羽駅ホーム 数字の部分は懐かしいパタパタ(ソラリー式)

数字の部分は懐かしいパタパタ(ソラリー式) 宇治山田駅ホーム

宇治山田駅ホーム JR東日本長岡駅新幹線改札内の発車標の間の小さめの時計。ご丁寧に「とけい」の説明付き

JR東日本長岡駅新幹線改札内の発車標の間の小さめの時計。ご丁寧に「とけい」の説明付き

円形と四角い枠

円形と四角い枠 12の下に「HOSHIMITSU」

12の下に「HOSHIMITSU」 黄色いいすゞエルガ

黄色いいすゞエルガ

内宮前の伊勢市街方面時刻表。下段が電気バス

内宮前の伊勢市街方面時刻表。下段が電気バス ルームミラーにピカチュウがぶら下がる

ルームミラーにピカチュウがぶら下がる

エルガの2人掛け座席。背もたれ上部はレザー風のカバーがついている

エルガの2人掛け座席。背もたれ上部はレザー風のカバーがついている 三菱エアロスター!

三菱エアロスター! 日野リエッセ

日野リエッセ 日野セレガ

日野セレガ 三菱エアロエース

三菱エアロエース 右の黄色いバス

右の黄色いバス えっ!!

えっ!! あれれ?

あれれ? 左はお香の店、中央は理髪店

左はお香の店、中央は理髪店 右手前の建物

右手前の建物 郵便局の前には屋根付きの黒い箱

郵便局の前には屋根付きの黒い箱 新橋を背に。左方向が内宮・県道、正面に「これよりおかげ横丁」の立て札、右の行列が赤福本店

新橋を背に。左方向が内宮・県道、正面に「これよりおかげ横丁」の立て札、右の行列が赤福本店 新橋の上からおはらい町の裏側が見える(川沿いにも歩道がある)

新橋の上からおはらい町の裏側が見える(川沿いにも歩道がある) 赤福本店(の別棟?)の屋根瓦

赤福本店(の別棟?)の屋根瓦 左下の「手こね寿司」と右上の「伊勢うどん」

左下の「手こね寿司」と右上の「伊勢うどん」 五十鈴川上流方向。左側の岸が境内。右奥の日の丸が立っている周辺が駐車場

五十鈴川上流方向。左側の岸が境内。右奥の日の丸が立っている周辺が駐車場 神苑。左右が大正天皇御手植えの松かな

神苑。左右が大正天皇御手植えの松かな 「五十鈴川御手洗場」

「五十鈴川御手洗場」 上流方向

上流方向  下流方向

下流方向 小銭が落ちてる

小銭が落ちてる 参道を進む

参道を進む 参道の外は林

参道の外は林 果実がなっている!

果実がなっている! 左の階段は参拝後の出口。入口は奥

左の階段は参拝後の出口。入口は奥 よく見るアングル。左から来て、右が行き止まり・古殿地

よく見るアングル。左から来て、右が行き止まり・古殿地

高床式倉庫のようなもの?

高床式倉庫のようなもの? 左奥が御稲御倉、右手前が外幣殿

左奥が御稲御倉、右手前が外幣殿 真新しい風日祈宮。裏手が島路川、左のほうに五十鈴川

真新しい風日祈宮。裏手が島路川、左のほうに五十鈴川 新旧風日祈宮。色がぜんぜん違う

新旧風日祈宮。色がぜんぜん違う むき出しの木材だとこんなに違ってくるのか

むき出しの木材だとこんなに違ってくるのか 白馬!

白馬!

白い鶏(白色レグホンとか?)

白い鶏(白色レグホンとか?) 新しい鳥居がきれい

新しい鳥居がきれい もうちょっと離れて撮影するべきでした…

もうちょっと離れて撮影するべきでした… 前回の伊勢市駅に続き、ここにも関西式門松

前回の伊勢市駅に続き、ここにも関西式門松 正面の避雷針も凝っている。後方の「近鉄」の塔屋(元は火の見櫓として使われたらしい)にも避雷針

正面の避雷針も凝っている。後方の「近鉄」の塔屋(元は火の見櫓として使われたらしい)にも避雷針 モダンレトロな広いコンコース。駅窓口はこの右側(駅に入って正面)

モダンレトロな広いコンコース。駅窓口はこの右側(駅に入って正面) 改札内から改札口。奥の階段を降りるとコンコース

改札内から改札口。奥の階段を降りるとコンコース 内宮前バス乗り場

内宮前バス乗り場

「お伊勢参りは外宮から内宮へ」

「お伊勢参りは外宮から内宮へ」

国道23号線の終点

国道23号線の終点 伊勢神宮内宮

伊勢神宮内宮 伊勢市駅(南側)。駅舎は2013年に新しくなったようだ

伊勢市駅(南側)。駅舎は2013年に新しくなったようだ 伊勢市駅の門松

伊勢市駅の門松 ここをまっすぐ

ここをまっすぐ 振り返って伊勢市駅

振り返って伊勢市駅 レトロでモダン建物も

レトロでモダン建物も 「交通規制」

「交通規制」 夕日の中の外宮

夕日の中の外宮

左奥が正宮

左奥が正宮 橋代わりに緑色の大きな岩?【19日追記】これは「亀石」と呼ばれる由緒正しい岩だそうだ

橋代わりに緑色の大きな岩?【19日追記】これは「亀石」と呼ばれる由緒正しい岩だそうだ 近鉄ホームから伊勢市駅北側の駅前

近鉄ホームから伊勢市駅北側の駅前 秋田駅12番線の毎度定番のアングル

秋田駅12番線の毎度定番のアングル 岩手県に入ってすぐ辺り?

岩手県に入ってすぐ辺り? E6系よりは不格好? これは真っ白だけど鼻先が黒くなっていた車両もあった

E6系よりは不格好? これは真っ白だけど鼻先が黒くなっていた車両もあった 浜名湖

浜名湖 虹が出ていた!

虹が出ていた! 外側から地下改札。左が窓口、右が改札口ですぐにホーム

外側から地下改札。左が窓口、右が改札口ですぐにホーム

発車10分前、車内整備が済んだ状態で列車が入線

発車10分前、車内整備が済んだ状態で列車が入線 車内

車内 むむっ?!

むむっ?! 三重県境の木曽川を渡る

三重県境の木曽川を渡る 長良川と揖斐川を渡る(以上が「木曽三川」)

長良川と揖斐川を渡る(以上が「木曽三川」) 本日2度目の虹

本日2度目の虹 このアングルではJR専用の改札口っぽいが、近鉄もここから出入りする。近鉄の券売機などは後方に控え目にある

このアングルではJR専用の改札口っぽいが、近鉄もここから出入りする。近鉄の券売機などは後方に控え目にある