日本人ならいつかは行かなければと思っていた伊勢神宮。

だけど、なんとなく踏ん切りが付かず、というか積極的に行く気にはなれず、いつかきっと行こうと考えるくらいだった。

ところが、成り行きでお伊勢参りに行く機会を得た。

同行者がいるのでいつもほど気ままではないし、20年ごとの式年遷宮も終わった(遷宮は2013年、その翌年である2014年はご利益が増す「おかげ年」とされた)とは言え、まだ正月気分の頃なので混雑しそうなのは気になったけれど、これも縁、出かけてきました。

結論としては、思った以上に良い旅ができました。

というわけで、これから旅行記をアップします。今回は計画編。

旅行に先立って、ネットで情報収集。(←成り行きで行くことになったのに、計画は自ら進んで立てるという…)

他の観光地なら、ガイドブックには載っていないトクだったりマニアックな情報がネットで得られるものだが、伊勢に関しては、ガイドブックでも分かるごく基本的なものが多かった気がする。

時々拝見している鉄道旅行好きな方々のホームページなどでも、JRでのアクセスは不利(後述)なエリアであるためか、伊勢旅行記は多くはなかった。

そんなこともあって、ここでは初めて伊勢を訪れようとする方々の参考になるような情報も載せておきたいと思います。

※2015年1月現在の事実と経験に基づくものであり、今後変更になる可能性があります。

秋田から伊勢へ旅行する人は、修学旅行で行った人(高齢世代?)もいるようだし、職場旅行などで行く場合もあるが、総数では行ったことがある人はあまり多くなさそう。

後述の通り名古屋まで行ってしまえば、後は単純で時間がかかる行程ではないのだが、心理的には遠いのだろう。

一部旅行会社では、秋田発のツアーやパックも出しているようだが、制約もある。自分でそれぞれ手配しても価格的にはそんなに違わないし、現地での融通も効くので、そうした。

結果としてはツアーより安く付いたと思うし、じっくり参拝できて良かった。

巨大な紀伊半島の東側にある伊勢へ公共交通機関で行くには、名古屋、京都、大阪から入るのが一般的。京都と大阪からは、近畿日本鉄道(近鉄)を利用。北・東日本からは、名古屋から入るのが効率的。

名古屋までは新幹線、飛行機はじめお好みで行くとして、名古屋から伊勢までは、近鉄のほかJR線(3セクの伊勢鉄道経由)があり、ほぼ並走している。(※以前津へ行った時の記事参照)

約100キロの道のりで、所要時間は近鉄もJRも約1時間半で互角なのだが、JRは2人掛け座席の指定席があるものの、ディーゼルカーの快速で見劣りする。列車本数も毎時1本と近鉄の半分。

また、JRの乗車券の運賃は距離が長いほど割安になるものの、近鉄では鉄道の往復と伊勢周辺の路線バスでも使えるフリーきっぷを発売しており、それを使ったほうがトータルでは安くて便利。(JR側でもフリーきっぷを出してはいるが、バスではなくタクシーしか使えないなど、使い勝手が良くない)

したがって、名古屋から伊勢までは、JRをあえて利用する理由はないので、近鉄を利用することにした。(近鉄に乗ってみたかったという理由もあります)

近鉄は特急並みの速さで乗車券だけで乗れる「急行」もあるが、「特急」利用が一般的。特急は全席指定。

近鉄のフリーきっぷについて。

伊勢神宮参拝向けの企画乗車券は、期間限定でよりおトクなものが出ていることがあるので、都度、ホームページ等で要確認。

今年1月初旬に名古屋から往復するには、次の3つがあった。(いずれも名古屋発・8%消費税込みの価格)

有効日数やフリー区間の範囲、受けられる特典(各種施設の入場割引のほか、伊勢神宮で置物がもらえたり、赤福3個もらえたり)が異なるが、それを別にして以下のような違いがある。

4700円か5900円のを使いたかったが、利用当日は買えない。今回は日程的に前日に名古屋入りはできない。

全国の近畿日本ツーリスト、JTB、農協観光などでも購入できる(手数料がかかる店もあるらしい)のだけど、今回は秋田-名古屋のきっぷはJR駅で、宿泊はネットで予約したので、近鉄分だけを代理店で頼むのは気が引けた。

ということで、3920円の「伊勢・鳥羽2dayフリーきっぷ」しか選択肢がなく、乗車直前に近鉄の駅で買うことにした。往復の特急券と合わせれば、6560円。

単純に名古屋から伊勢神宮参拝だけして戻るとすれば、外宮-内宮のバス代を含んでも正規料金で6400円(片道 近鉄乗車券1450円+近鉄特急券1320円+バス代430円=3200円)だから、モトは取れない。

鳥羽や二見ヶ浦など近隣の観光地へも足を伸ばす場合などに使うべきフリーきっぷだが、今回の行程ならモトが取れると判断。※地名についての詳細は後述

近鉄の特急券も一部旅行会社で手配できるほか、ネット予約ができる。ネット予約はチケットレスでポイントも貯まるが、次にいつ乗るのか分からない。

乗車直前でも満席にはならないらしいし、秋田からの遅れなど突発的な事情で予約列車に間に合わない可能性もあるので、これも当日現地で購入することにした。

伊勢周辺のどの駅で乗り降りしてどう動くか。

伊勢神宮は「外宮(げくう)」と「内宮(ないくう)」と呼ばれる2か所に分かれている。

外宮→内宮の順番に両方を参拝することが基本とされており、お伊勢参りをするのなら、最低限ここは外せない。

伊勢神宮外宮は、伊勢市駅(近鉄・JR)下車、徒歩。

伊勢神宮内宮は、宇治山田駅(近鉄)・伊勢市駅・外宮から路線バス。

近鉄では五十鈴川駅を内宮の最寄り駅としているが、徒歩ではやや距離がある。バスはあるが、それだったら宇治山田や伊勢市駅から乗ったほうが便利。

路線バスは、宇治山田駅-伊勢市駅-外宮前-内宮前の経路で、臨時便も含めて頻発しており、経路が違うものもあるが基本的にはどれでも構わないので、あまり悩まくてもいい。

近鉄はすぐ近くに伊勢市駅と宇治山田駅2つがあって、どちらも特急が停まるので紛らわしい。基本的には伊勢市駅を利用するのが無難だと思う。

ただし、伊勢市駅は外宮と反対側の離れた位置にホームがあり外宮側改札口へは長い跨線橋を渡る必要がある。また、宇治山田駅は趣きのある駅舎であることと、内宮行きの路線バスが宇治山田駅前始発なので座れる可能性が高いので、宇治山田駅を利用してみる価値もある。

さらに周辺に散在する神社や、夫婦岩がある二見浦(ふたみがうら)も伊勢市内だし、隣の鳥羽は海に関する観光地や宿泊場所が多い。ちょっと足を伸ばせば賢島(かしこじま)など志摩地方も視野に入る。※賢島方面は近鉄路線(JRは鳥羽止まり)だけだが、フリーきっぷエリア外のものがある。

二見浦はJR二見浦駅(駅名の読みは「ふたみのうら」・JRだけで近鉄は通っていない)下車か、伊勢市内から路線バス(フリーエリア内)。

伊勢市内-鳥羽はJRと近鉄、本数は多くないが路線バスもある(近鉄とバスはフリーエリア内)。

ということで、東京で秋田新幹線と東海道新幹線を乗り継いで名古屋へ行き、近鉄特急で伊勢へ。鳥羽と名古屋に1泊し、行きの逆コースで秋田に戻る2泊3日の旅程とした。

実際の旅行記は後日。

だけど、なんとなく踏ん切りが付かず、というか積極的に行く気にはなれず、いつかきっと行こうと考えるくらいだった。

ところが、成り行きでお伊勢参りに行く機会を得た。

同行者がいるのでいつもほど気ままではないし、20年ごとの式年遷宮も終わった(遷宮は2013年、その翌年である2014年はご利益が増す「おかげ年」とされた)とは言え、まだ正月気分の頃なので混雑しそうなのは気になったけれど、これも縁、出かけてきました。

結論としては、思った以上に良い旅ができました。

というわけで、これから旅行記をアップします。今回は計画編。

旅行に先立って、ネットで情報収集。(←成り行きで行くことになったのに、計画は自ら進んで立てるという…)

他の観光地なら、ガイドブックには載っていないトクだったりマニアックな情報がネットで得られるものだが、伊勢に関しては、ガイドブックでも分かるごく基本的なものが多かった気がする。

時々拝見している鉄道旅行好きな方々のホームページなどでも、JRでのアクセスは不利(後述)なエリアであるためか、伊勢旅行記は多くはなかった。

そんなこともあって、ここでは初めて伊勢を訪れようとする方々の参考になるような情報も載せておきたいと思います。

※2015年1月現在の事実と経験に基づくものであり、今後変更になる可能性があります。

秋田から伊勢へ旅行する人は、修学旅行で行った人(高齢世代?)もいるようだし、職場旅行などで行く場合もあるが、総数では行ったことがある人はあまり多くなさそう。

後述の通り名古屋まで行ってしまえば、後は単純で時間がかかる行程ではないのだが、心理的には遠いのだろう。

一部旅行会社では、秋田発のツアーやパックも出しているようだが、制約もある。自分でそれぞれ手配しても価格的にはそんなに違わないし、現地での融通も効くので、そうした。

結果としてはツアーより安く付いたと思うし、じっくり参拝できて良かった。

巨大な紀伊半島の東側にある伊勢へ公共交通機関で行くには、名古屋、京都、大阪から入るのが一般的。京都と大阪からは、近畿日本鉄道(近鉄)を利用。北・東日本からは、名古屋から入るのが効率的。

名古屋までは新幹線、飛行機はじめお好みで行くとして、名古屋から伊勢までは、近鉄のほかJR線(3セクの伊勢鉄道経由)があり、ほぼ並走している。(※以前津へ行った時の記事参照)

約100キロの道のりで、所要時間は近鉄もJRも約1時間半で互角なのだが、JRは2人掛け座席の指定席があるものの、ディーゼルカーの快速で見劣りする。列車本数も毎時1本と近鉄の半分。

また、JRの乗車券の運賃は距離が長いほど割安になるものの、近鉄では鉄道の往復と伊勢周辺の路線バスでも使えるフリーきっぷを発売しており、それを使ったほうがトータルでは安くて便利。(JR側でもフリーきっぷを出してはいるが、バスではなくタクシーしか使えないなど、使い勝手が良くない)

したがって、名古屋から伊勢までは、JRをあえて利用する理由はないので、近鉄を利用することにした。(近鉄に乗ってみたかったという理由もあります)

近鉄は特急並みの速さで乗車券だけで乗れる「急行」もあるが、「特急」利用が一般的。特急は全席指定。

近鉄のフリーきっぷについて。

伊勢神宮参拝向けの企画乗車券は、期間限定でよりおトクなものが出ていることがあるので、都度、ホームページ等で要確認。

今年1月初旬に名古屋から往復するには、次の3つがあった。(いずれも名古屋発・8%消費税込みの価格)

有効日数やフリー区間の範囲、受けられる特典(各種施設の入場割引のほか、伊勢神宮で置物がもらえたり、赤福3個もらえたり)が異なるが、それを別にして以下のような違いがある。

・伊勢神宮初詣割引きっぷ 4700円【発売終了・1月いっぱい利用可】

2回分の特急料金込み、12月中の購入が必要

・伊勢神宮参拝きっぷ 5900円【3月いっぱい利用可】

往復の特急料金込み、利用前日までの購入が必要

・伊勢・鳥羽2dayフリーきっぷ 3920円(下記の通り特急券を買い足せば計6560円)【通年発売】

特急料金は別途、利用当日購入可

2回分の特急料金込み、12月中の購入が必要

・伊勢神宮参拝きっぷ 5900円【3月いっぱい利用可】

往復の特急料金込み、利用前日までの購入が必要

・伊勢・鳥羽2dayフリーきっぷ 3920円(下記の通り特急券を買い足せば計6560円)【通年発売】

特急料金は別途、利用当日購入可

4700円か5900円のを使いたかったが、利用当日は買えない。今回は日程的に前日に名古屋入りはできない。

全国の近畿日本ツーリスト、JTB、農協観光などでも購入できる(手数料がかかる店もあるらしい)のだけど、今回は秋田-名古屋のきっぷはJR駅で、宿泊はネットで予約したので、近鉄分だけを代理店で頼むのは気が引けた。

ということで、3920円の「伊勢・鳥羽2dayフリーきっぷ」しか選択肢がなく、乗車直前に近鉄の駅で買うことにした。往復の特急券と合わせれば、6560円。

単純に名古屋から伊勢神宮参拝だけして戻るとすれば、外宮-内宮のバス代を含んでも正規料金で6400円(片道 近鉄乗車券1450円+近鉄特急券1320円+バス代430円=3200円)だから、モトは取れない。

鳥羽や二見ヶ浦など近隣の観光地へも足を伸ばす場合などに使うべきフリーきっぷだが、今回の行程ならモトが取れると判断。※地名についての詳細は後述

近鉄の特急券も一部旅行会社で手配できるほか、ネット予約ができる。ネット予約はチケットレスでポイントも貯まるが、次にいつ乗るのか分からない。

乗車直前でも満席にはならないらしいし、秋田からの遅れなど突発的な事情で予約列車に間に合わない可能性もあるので、これも当日現地で購入することにした。

伊勢周辺のどの駅で乗り降りしてどう動くか。

伊勢神宮は「外宮(げくう)」と「内宮(ないくう)」と呼ばれる2か所に分かれている。

外宮→内宮の順番に両方を参拝することが基本とされており、お伊勢参りをするのなら、最低限ここは外せない。

伊勢神宮外宮は、伊勢市駅(近鉄・JR)下車、徒歩。

伊勢神宮内宮は、宇治山田駅(近鉄)・伊勢市駅・外宮から路線バス。

近鉄では五十鈴川駅を内宮の最寄り駅としているが、徒歩ではやや距離がある。バスはあるが、それだったら宇治山田や伊勢市駅から乗ったほうが便利。

路線バスは、宇治山田駅-伊勢市駅-外宮前-内宮前の経路で、臨時便も含めて頻発しており、経路が違うものもあるが基本的にはどれでも構わないので、あまり悩まくてもいい。

近鉄はすぐ近くに伊勢市駅と宇治山田駅2つがあって、どちらも特急が停まるので紛らわしい。基本的には伊勢市駅を利用するのが無難だと思う。

ただし、伊勢市駅は外宮と反対側の離れた位置にホームがあり外宮側改札口へは長い跨線橋を渡る必要がある。また、宇治山田駅は趣きのある駅舎であることと、内宮行きの路線バスが宇治山田駅前始発なので座れる可能性が高いので、宇治山田駅を利用してみる価値もある。

さらに周辺に散在する神社や、夫婦岩がある二見浦(ふたみがうら)も伊勢市内だし、隣の鳥羽は海に関する観光地や宿泊場所が多い。ちょっと足を伸ばせば賢島(かしこじま)など志摩地方も視野に入る。※賢島方面は近鉄路線(JRは鳥羽止まり)だけだが、フリーきっぷエリア外のものがある。

二見浦はJR二見浦駅(駅名の読みは「ふたみのうら」・JRだけで近鉄は通っていない)下車か、伊勢市内から路線バス(フリーエリア内)。

伊勢市内-鳥羽はJRと近鉄、本数は多くないが路線バスもある(近鉄とバスはフリーエリア内)。

ということで、東京で秋田新幹線と東海道新幹線を乗り継いで名古屋へ行き、近鉄特急で伊勢へ。鳥羽と名古屋に1泊し、行きの逆コースで秋田に戻る2泊3日の旅程とした。

実際の旅行記は後日。

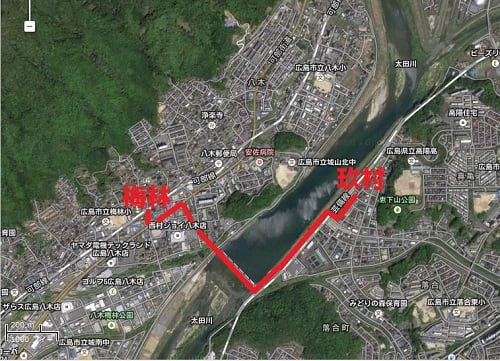

Google航空写真より。黄色い丸が梅林駅(安佐南区八木)付近

Google航空写真より。黄色い丸が梅林駅(安佐南区八木)付近

あっけなく梅林駅に到着

あっけなく梅林駅に到着 駅舎はけっこう立派(間口は広いが奥行きはあまりない)

駅舎はけっこう立派(間口は広いが奥行きはあまりない) お食事処と会計事務所が見える

お食事処と会計事務所が見える 駅舎側

駅舎側 駅舎の前は狭い道、その奥に山

駅舎の前は狭い道、その奥に山

国道54号線

国道54号線 高瀬大橋手前で来た方を振り返る。斜面にも家が建ち並んでいる

高瀬大橋手前で来た方を振り返る。斜面にも家が建ち並んでいる 高瀬大橋を渡る

高瀬大橋を渡る 安佐北区側から。対岸が安佐南区

安佐北区側から。対岸が安佐南区 上流側へ進み、高瀬堰を振り返る

上流側へ進み、高瀬堰を振り返る 架線がないし、小さい駅なので目立たない

架線がないし、小さい駅なので目立たない 簡素な駅舎

簡素な駅舎 不在!

不在!

ホームは1面1線、向かいは堤防

ホームは1面1線、向かいは堤防 県境付近(十二湖-岩館のどこか)

県境付近(十二湖-岩館のどこか) 今は楽しめない車窓ということになる

今は楽しめない車窓ということになる これがファンタジーライトだ!

これがファンタジーライトだ!

トンネルの外でも、わずかに見える

トンネルの外でも、わずかに見える ブラックライトが消えて通常の蛍光灯が点灯した状態。ゴミか汚れが付着したように見えるのが、蛍光塗料で描かれた星

ブラックライトが消えて通常の蛍光灯が点灯した状態。ゴミか汚れが付着したように見えるのが、蛍光塗料で描かれた星 (再掲)以前の光景

(再掲)以前の光景 海の中に…

海の中に… !

! 黄色いファイルが入っていた

黄色いファイルが入っていた 「ひのちゃん」

「ひのちゃん」 東能代駅ホーム(2番線を1番線側から)

東能代駅ホーム(2番線を1番線側から) 弘前から雨の奥羽本線を上る(乗客が立ち入りできる、ワンマン電車後部運転台から)

弘前から雨の奥羽本線を上る(乗客が立ち入りできる、ワンマン電車後部運転台から) 碇ケ関に到着

碇ケ関に到着

「碇ヶ関」? ※スペースが限られているので、やむなくこうしているのかもしれない

「碇ヶ関」? ※スペースが限られているので、やむなくこうしているのかもしれない グランルーフペデストリアンデッキからバスターミナルを見下ろす

グランルーフペデストリアンデッキからバスターミナルを見下ろす 八重洲南口バス乗り場

八重洲南口バス乗り場 さんさんぬまづ・東京号(どこにも「さんさんぬまづ」とは表示がない)

さんさんぬまづ・東京号(どこにも「さんさんぬまづ」とは表示がない) すっかり暗くなった

すっかり暗くなった 三島駅にて

三島駅にて キハ261系。正面のマークは「Super Tokachi」の「ST」

キハ261系。正面のマークは「Super Tokachi」の「ST」 これは指定席ですが

これは指定席ですが

キハ283系によるスーパーとかち。キハ261より細身で正面がLED

キハ283系によるスーパーとかち。キハ261より細身で正面がLED 785系電車による「すずらん」

785系電車による「すずらん」 LEDは後にフルカラーに交換されている

LEDは後にフルカラーに交換されている 東室蘭から先は普通列車となって支線に入り、室蘭が終点

東室蘭から先は普通列車となって支線に入り、室蘭が終点 落ち着いた雰囲気

落ち着いた雰囲気 東室蘭駅東口。実際には“南南東口”といった位置

東室蘭駅東口。実際には“南南東口”といった位置 赤いのは「わたれーる」という東西自由通路(南南東-北北西自由通路?)

赤いのは「わたれーる」という東西自由通路(南南東-北北西自由通路?) キハ283系のデザインは、カメラを縦に構えたくなってしまうらしい

キハ283系のデザインは、カメラを縦に構えたくなってしまうらしい 夕暮れの大沼公園

夕暮れの大沼公園 キハ283系は側面のLEDが贅沢

キハ283系は側面のLEDが贅沢 正面のマークは「+」「メ」「*」で北斗七星

正面のマークは「+」「メ」「*」で北斗七星 これ

これ

太い「ドア」と多数派の細い「ドア」※ボディの色の違いは撮影条件の違いによるものです

太い「ドア」と多数派の細い「ドア」※ボディの色の違いは撮影条件の違いによるものです 701系とよく似た車内側ドア周り(よく見ると違いはけっこうあるけど)

701系とよく似た車内側ドア周り(よく見ると違いはけっこうあるけど) 701系とは違うけれど、似ていて見覚えがある

701系とは違うけれど、似ていて見覚えがある 中央線快速の豊田車両センターT21編成・モハE233-421。2007年製造

中央線快速の豊田車両センターT21編成・モハE233-421。2007年製造 前2両が313系

前2両が313系 矢印がドアボタン

矢印がドアボタン 車内側

車内側 車内から見たドア周り

車内から見たドア周り (

( 弘南鉄道7000系の車内側ボタン。ドアが開けられる状態

弘南鉄道7000系の車内側ボタン。ドアが開けられる状態 大曲まで最後尾の11号車

大曲まで最後尾の11号車 大曲まで先頭の17号車

大曲まで先頭の17号車 秋田駅東口から。太平山のすそだけ見えた

秋田駅東口から。太平山のすそだけ見えた 角館駅ホームには、サザエさん?

角館駅ホームには、サザエさん? 角館-田沢湖間。下は国道46号線

角館-田沢湖間。下は国道46号線 (

( 盛岡

盛岡 上野駅のフルカラー発車標

上野駅のフルカラー発車標 待合室の液晶画面

待合室の液晶画面 頭がズレて表示される

頭がズレて表示される ホームの乗車位置表示

ホームの乗車位置表示

車両の行き先表示(英語は秋田到着後に撮影。結露していた)

車両の行き先表示(英語は秋田到着後に撮影。結露していた) 停車中の2段組

停車中の2段組 発車直後の大きな文字の「スーパーこまち」

発車直後の大きな文字の「スーパーこまち」 「SUPER KOMACHI」

「SUPER KOMACHI」 「はやて+こまち」の組み合わせも、見納め

「はやて+こまち」の組み合わせも、見納め 秋田駅にて。右が乗ってきたZ7編成

秋田駅にて。右が乗ってきたZ7編成 道路を渡ればすぐ

道路を渡ればすぐ 帯広店の屋上看板

帯広店の屋上看板 おや?

おや? 駅からはこう見える

駅からはこう見える 地元時計店の広告

地元時計店の広告 これでいいの?

これでいいの? 拓殖バス

拓殖バス 日野ブルーリボン・小窓付き

日野ブルーリボン・小窓付き 正面が真っ赤なのはノンステップバス

正面が真っ赤なのはノンステップバス 古めの三菱エアロスター

古めの三菱エアロスター 「非営業」!? だいぶ汚れてますな

「非営業」!? だいぶ汚れてますな 帯広市中心部の信号機

帯広市中心部の信号機 緑の縦型。なかなか凝ったデザイン。歩行者用が上に付いているのは、車による引っ掛け防止か

緑の縦型。なかなか凝ったデザイン。歩行者用が上に付いているのは、車による引っ掛け防止か 赤というかワインレッド!

赤というかワインレッド!

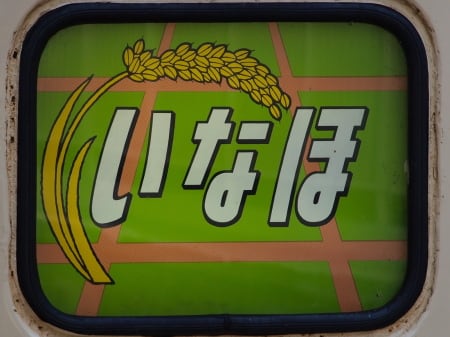

485系のリニューアルされていない車両のヘッドマーク。近いうちに見られなくなるだろう

485系のリニューアルされていない車両のヘッドマーク。近いうちに見られなくなるだろう 新潟駅万代口

新潟駅万代口

今はなきT11編成

今はなきT11編成

昭和54年川崎重工製

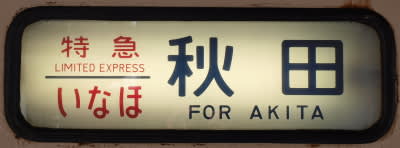

昭和54年川崎重工製 秋田行きの幕

秋田行きの幕 順調に走行中(上記、荷棚の構造にも注目)

順調に走行中(上記、荷棚の構造にも注目) 蛍光灯が消灯

蛍光灯が消灯 この程度の灯りじゃあ、夜はほとんど役に立たない

この程度の灯りじゃあ、夜はほとんど役に立たない 薄暗い静かな車内

薄暗い静かな車内 日本海の眺め

日本海の眺め 向かい側は自衛隊

向かい側は自衛隊

「22」

「22」 集電装置がパンタグラフではない

集電装置がパンタグラフではない 「D1041」

「D1041」

これは

これは DSB1のササラ

DSB1のササラ 1000形(後に2000形に改形式)

1000形(後に2000形に改形式) ちゃんとタイヤが見えた!(市章が、正面・ドア・ドア間とやたらと付いている)

ちゃんとタイヤが見えた!(市章が、正面・ドア・ドア間とやたらと付いている) 「はるにれ」

「はるにれ」 「すずかけ」

「すずかけ」

左が東西線、右が南北線

左が東西線、右が南北線 ブリヂストンのロゴ(昔の)がちゃんと入っている

ブリヂストンのロゴ(昔の)がちゃんと入っている 「真駒内」交差点。向かいが陸上自衛隊真駒内駐屯地

「真駒内」交差点。向かいが陸上自衛隊真駒内駐屯地 「かけこみは危険!」

「かけこみは危険!」 丸っこいマイクロバス

丸っこいマイクロバス 丸っこくておもちゃみたいでかわいらしい

丸っこくておもちゃみたいでかわいらしい ちなみに弘南バスのローザ「31906-5」。2007年式(現行モデルと同じかな)

ちなみに弘南バスのローザ「31906-5」。2007年式(現行モデルと同じかな) 薄れた行き先表示は「円山動物園」と書いてあったようだ

薄れた行き先表示は「円山動物園」と書いてあったようだ かなり独特。人の顔(頭)みたいだし、切れ長のランプは初めて見た

かなり独特。人の顔(頭)みたいだし、切れ長のランプは初めて見た

ボンネットバス

ボンネットバス ボンネットのフタに丸に「ISUZU」の見慣れぬマーク

ボンネットのフタに丸に「ISUZU」の見慣れぬマーク 後部。このライトの形はなじみがある

後部。このライトの形はなじみがある

おなじみ「いすゞLVキュービック」

おなじみ「いすゞLVキュービック」 真四角で一枚窓が特徴

真四角で一枚窓が特徴 「IK COACH」製(上は「ISUZU」のはずだけど剥がれた?)

「IK COACH」製(上は「ISUZU」のはずだけど剥がれた?) 日野ブルーリボン。向かって右側のミラーが大きいのが札幌市バスの特徴か?

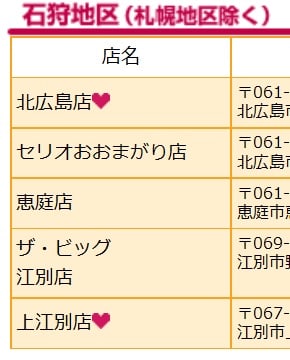

日野ブルーリボン。向かって右側のミラーが大きいのが札幌市バスの特徴か? マックスバリュ北海道ホームページの店舗一覧より抜粋

マックスバリュ北海道ホームページの店舗一覧より抜粋 なるほど。確かに「マックスバリュー」

なるほど。確かに「マックスバリュー」

恵み野駅西口

恵み野駅西口

看板は旧ロゴ

看板は旧ロゴ ほんとに「マックスバリュ“ー“恵庭店」だ!

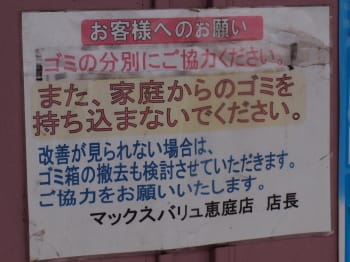

ほんとに「マックスバリュ“ー“恵庭店」だ! ありゃ。「マックスバリュ恵庭店」になってますよ!

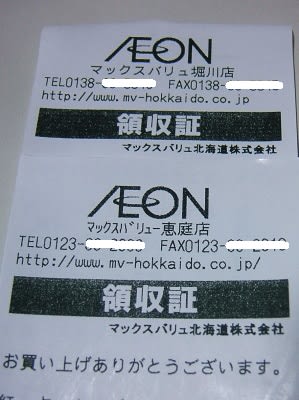

ありゃ。「マックスバリュ恵庭店」になってますよ! 上は函館市の「堀川店」のレシート。こちらは「マックスバリュ」が全角、URLの最後のスラッシュの有無が異なる

上は函館市の「堀川店」のレシート。こちらは「マックスバリュ」が全角、URLの最後のスラッシュの有無が異なる 上からレジでの決済、ATMでの現金チャージ、waonステーションでのポイントチャージ

上からレジでの決済、ATMでの現金チャージ、waonステーションでのポイントチャージ 色あせてきたマックスバリューの看板

色あせてきたマックスバリューの看板

盛岡駅ホームの停車位置目標

盛岡駅ホームの停車位置目標 E3系が前照灯を点けて停まっていた

E3系が前照灯を点けて停まっていた E5系U21編成が連結されていた

E5系U21編成が連結されていた なんとも奇妙な組み合わせ

なんとも奇妙な組み合わせ 改めて、乗車したE5系「U21」編成

改めて、乗車したE5系「U21」編成 E5系の側面

E5系の側面 フル規格車両は長い!

フル規格車両は長い! E5系でも可動式枕が装備

E5系でも可動式枕が装備 八戸開業時に製造された「J51」編成

八戸開業時に製造された「J51」編成 E5系の座席

E5系の座席 背もたれの装備

背もたれの装備 E6系Z2編成とE5系U16編成の連結列車(回送)

E6系Z2編成とE5系U16編成の連結列車(回送) 久々に「

久々に「 ホームドアは邪魔だけど安全になった。地上だから当然だけど地下鉄の駅にしては明るい

ホームドアは邪魔だけど安全になった。地上だから当然だけど地下鉄の駅にしては明るい うっそうとした林?! 網戸があるのが家庭的。虫がたくさんいるんでしょう

うっそうとした林?! 網戸があるのが家庭的。虫がたくさんいるんでしょう 真駒内駅。後ろがホームから見えた林

真駒内駅。後ろがホームから見えた林 冬はたいへんそうな坂ですな

冬はたいへんそうな坂ですな 「定山渓湯の町」(上り側停留所)

「定山渓湯の町」(上り側停留所) 日産ディーゼルのバスはこの1台しか見なかった

日産ディーゼルのバスはこの1台しか見なかった

後ろにいるのがもう1台のバス

後ろにいるのがもう1台のバス これ

これ