秋田から博多まで来て、次は熊本・鹿児島へ向けてさらに南下する。

※分かりやすくご紹介する都合上、実際の行程とは順番・方向を入れ替えた画像を使用している箇所があります。

来年3月、九州新幹線の博多-新八代間が開業すれば、青森から鹿児島までが新幹線でつながることになるが、今はまだ同区間は在来線(鹿児島本線)での移動。

その博多と熊本・八代方面の間では、多数の特急列車が運転されている。

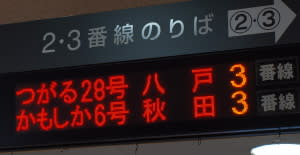

博多駅在来線発車標

博多駅在来線発車標

上の写真では、9時52分の次が10時10分といったように、「有明」と「リレーつばめ」が合わせて1時間に3本も運転されている。

9時52分の有明は「武蔵塚(熊本)」という聞きなれない行き先。リレーつばめは、新幹線区間であるはずの「鹿児島中央」行き。

これは有明・リレーつばめ両者の性格の違いが現れている。

「有明」は多くが博多より東に位置する小倉始発で、熊本駅から豊肥本線に入って武蔵塚・光の森といった、熊本市郊外まで行く。つまり、九州内各地間の移動をターゲットにしている。

一方、「リレーつばめ」は、山陽新幹線の博多と九州新幹線の新八代間で運転されていて、新幹線利用者がメインターゲット。新八代駅では、新幹線と同じホームに入り、乗り換えをスムーズにしている。(下の方に画像があります)そのため、「リレーつばめ」と九州新幹線「つばめ」を1本の同じ列車とみなし、行き先が「鹿児島中央」になっている。(同様に上り「つばめ」は、「新八代」でなく「博多」行きとしている)

もちろん、リレーつばめも熊本駅などにも停車するし、福岡県内ではこまめに停車するので、短距離の乗客もたくさんいた。

なお、リレーつばめは車内販売がある(一部を除く)が、有明は全列車でない。

有明

有明

いかつい顔つきの「787系」電車。

JR九州は、ユニークで凝ったデザインの車両を導入していて、これもその1つ。「リレーつばめ」も同型車だが、車体のグレーの色合いが微妙に異なるようだ。

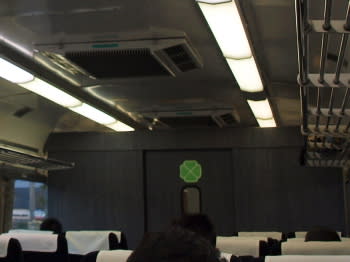

普通車車内

普通車車内

車内はモノトーンで、とても落ち着いている。シートの柄は何種類かあり、ヒョウ柄みたいなおもしろいもの。

車両中央部に荷物置場があり、車内が半分ずつに分割されているのもユニークだが、小ぢんまりとした感じで悪くない。

座席自体は普通の在来線特急並みで、座り心地はまあまあ。

荷棚は、飛行機のようなフタ付きの「ハットラック」。あまり収容力がないし、開閉が面倒だし、忘れ物しそう。見栄えはいいかもしれないが、この点はやり過ぎだと思う。

博多から熊本までは1時間強、さらに20分ほどで新八代。新幹線ができれば、博多-熊本間はわずか35分だという。

新八代駅ホーム

新八代駅ホーム

上記のとおり、リレーつばめは九州新幹線と同じホームに入る(同一ホーム対面乗り換え)。柵で分かりにくいが、上の写真、右の白いのが九州新幹線。

通しで指定席を予約した場合は、原則、両列車で同じ号車・席番になるそうで、乗り換えをスムーズにしている。

800系電車「つばめ」

800系電車「つばめ」

往年の国鉄の名列車の名前を受け継いだ九州新幹線は、2004年に開業した。

毎時2本運行され、新八代-鹿児島中央間126.8キロ(実キロ。営業キロは137.6キロ)を最速35分で結ぶ。(同区間は新幹線開業前は2時間以上かかっていた)

「つばめ」もJR九州らしく、随所にユニークな趣向が散りばめられている。

写真左:かつて機関車の前についていたヘッドマークのような円形のロゴ。

写真右:ドア横には大きく毛筆で「つばめ」。これは我らが「こまち」の方が先にやってるか。

来年3月の博多開業後は、この車両が「さくら」としても使われるため、今後は「つばめ」表記を削除する計画らしい。

誤乗防止のためにはやむを得ないが、JR東日本では「こまち」と表示した車両が「やまびこ」や「なすの」(と一部の盛岡止まり「はやて」)で走ってますけどね…

車内へ。

デッキ部分

デッキ部分

フラッシュをたいたので、色が正確でないが、ドアの内側は「古代漆」、壁は白いドット入りの「柿渋色」、さらに電話室にはつばめ模様ののれんが下がるという、和風テイスト。

客室

客室

九州新幹線はフル規格。そして上の写真は普通車(というかグリーン車がなく普通車のみ)。

秋田・山形のようなミニ新幹線は車体幅が狭いので、通路を挟んで2人がけ座席が並ぶ(1列4人)が、フル規格では2人掛けと3人掛けが並んで、1列に5人が座るのが普通。

それなのに、九州新幹線では、1列4人のゆったりとした座席配置。

座席は西陣織。窓の日除けはサクラ材を使ったすだれ風。肘掛けやテーブルなどはサクラやクスノキの木製。(車両によって布や木材の色・柄が異なる)

この座席には、軽量化の目的もあるようだが、デラックスに見える。

座席の幅が広く、背もたれが高いので、ゆったりと掛けられるが、座り心地自体は、そんなにいいわけじゃなかった。また、前方にテーブルがなく、肘掛けの中にやや小さな扇形のものがあるだけ。

現状では乗車時間が短いのでいいのかもしれないが、この辺は考慮して設計してくれてもよかった気もする。(後から追加製造された車両は、若干仕様が変更された部分もある)

ちなみに洗面所の仕切りは縄のれん!

ちなみに洗面所の仕切りは縄のれん!

八代産イグサののれんとのこと。

「つばめ」は6両編成で、指定席と自由席が半々。よほどのことがない限り、自由席でも混雑することはなさそうだ。

在来線時代の鹿児島本線(現在は第三セクター化)は、海沿いの美しい車窓が楽しめたそうだが、九州新幹線は最近開業した各新幹線と同じく、区間のほとんどがトンネル。

だが、以前乗った際(僕は今回2度目の乗車)、一瞬だけ海が見える区間があったので、今回も身構えていると。

海が見えた!

海が見えた!

新水俣駅前後だろうか。トンネルとトンネルの間で3~4度、十秒間ほど、海(八代海?)を見下ろすことができた。

海に浮かぶのは天草諸島だろうか、手前には在来線の線路やミカン畑が見える。

この辺りもいつか、じっくりと回ってみたいのだが…

以前乗った時は、車内販売がなかった(それなのになぜか客室乗務員は乗っていて、案内などをしていた)が、現在は飲み物やグッズを売っていた。

あっという間に鹿児島中央駅。

鹿児島中央駅の1つ手前が「センダイ」駅

鹿児島中央駅の1つ手前が「センダイ」駅

漢字だと「川内」なのだけど、音やかな文字で見聞きすると、東北人は「仙台」を連想して、ドキッとしてしまう。

「鹿児島」駅もあるが、その隣の「鹿児島中央」駅の方が鹿児島市の中心駅で、新幹線開業前は「西鹿児島」という名だった。

新幹線ホーム南端の車止め

新幹線ホーム南端の車止め

日本の新幹線網の南の果てがここということになる。

左に目を向けると、

正面に桜島!(みなさん「つばめ」を撮影されてますな)

正面に桜島!(みなさん「つばめ」を撮影されてますな)

いかにも鹿児島へ来たという風景。

旅行記は続きますが、その中で九州新幹線全線開業関連の話題を改めてアップするつもりです。

※分かりやすくご紹介する都合上、実際の行程とは順番・方向を入れ替えた画像を使用している箇所があります。

来年3月、九州新幹線の博多-新八代間が開業すれば、青森から鹿児島までが新幹線でつながることになるが、今はまだ同区間は在来線(鹿児島本線)での移動。

その博多と熊本・八代方面の間では、多数の特急列車が運転されている。

博多駅在来線発車標

博多駅在来線発車標上の写真では、9時52分の次が10時10分といったように、「有明」と「リレーつばめ」が合わせて1時間に3本も運転されている。

9時52分の有明は「武蔵塚(熊本)」という聞きなれない行き先。リレーつばめは、新幹線区間であるはずの「鹿児島中央」行き。

これは有明・リレーつばめ両者の性格の違いが現れている。

「有明」は多くが博多より東に位置する小倉始発で、熊本駅から豊肥本線に入って武蔵塚・光の森といった、熊本市郊外まで行く。つまり、九州内各地間の移動をターゲットにしている。

一方、「リレーつばめ」は、山陽新幹線の博多と九州新幹線の新八代間で運転されていて、新幹線利用者がメインターゲット。新八代駅では、新幹線と同じホームに入り、乗り換えをスムーズにしている。(下の方に画像があります)そのため、「リレーつばめ」と九州新幹線「つばめ」を1本の同じ列車とみなし、行き先が「鹿児島中央」になっている。(同様に上り「つばめ」は、「新八代」でなく「博多」行きとしている)

もちろん、リレーつばめも熊本駅などにも停車するし、福岡県内ではこまめに停車するので、短距離の乗客もたくさんいた。

なお、リレーつばめは車内販売がある(一部を除く)が、有明は全列車でない。

有明

有明いかつい顔つきの「787系」電車。

JR九州は、ユニークで凝ったデザインの車両を導入していて、これもその1つ。「リレーつばめ」も同型車だが、車体のグレーの色合いが微妙に異なるようだ。

普通車車内

普通車車内車内はモノトーンで、とても落ち着いている。シートの柄は何種類かあり、ヒョウ柄みたいなおもしろいもの。

車両中央部に荷物置場があり、車内が半分ずつに分割されているのもユニークだが、小ぢんまりとした感じで悪くない。

座席自体は普通の在来線特急並みで、座り心地はまあまあ。

荷棚は、飛行機のようなフタ付きの「ハットラック」。あまり収容力がないし、開閉が面倒だし、忘れ物しそう。見栄えはいいかもしれないが、この点はやり過ぎだと思う。

博多から熊本までは1時間強、さらに20分ほどで新八代。新幹線ができれば、博多-熊本間はわずか35分だという。

新八代駅ホーム

新八代駅ホーム上記のとおり、リレーつばめは九州新幹線と同じホームに入る(同一ホーム対面乗り換え)。柵で分かりにくいが、上の写真、右の白いのが九州新幹線。

通しで指定席を予約した場合は、原則、両列車で同じ号車・席番になるそうで、乗り換えをスムーズにしている。

800系電車「つばめ」

800系電車「つばめ」往年の国鉄の名列車の名前を受け継いだ九州新幹線は、2004年に開業した。

毎時2本運行され、新八代-鹿児島中央間126.8キロ(実キロ。営業キロは137.6キロ)を最速35分で結ぶ。(同区間は新幹線開業前は2時間以上かかっていた)

「つばめ」もJR九州らしく、随所にユニークな趣向が散りばめられている。

写真左:かつて機関車の前についていたヘッドマークのような円形のロゴ。

写真右:ドア横には大きく毛筆で「つばめ」。これは我らが「こまち」の方が先にやってるか。

来年3月の博多開業後は、この車両が「さくら」としても使われるため、今後は「つばめ」表記を削除する計画らしい。

誤乗防止のためにはやむを得ないが、JR東日本では「こまち」と表示した車両が「やまびこ」や「なすの」(と一部の盛岡止まり「はやて」)で走ってますけどね…

車内へ。

デッキ部分

デッキ部分フラッシュをたいたので、色が正確でないが、ドアの内側は「古代漆」、壁は白いドット入りの「柿渋色」、さらに電話室にはつばめ模様ののれんが下がるという、和風テイスト。

客室

客室九州新幹線はフル規格。そして上の写真は普通車(というかグリーン車がなく普通車のみ)。

秋田・山形のようなミニ新幹線は車体幅が狭いので、通路を挟んで2人がけ座席が並ぶ(1列4人)が、フル規格では2人掛けと3人掛けが並んで、1列に5人が座るのが普通。

それなのに、九州新幹線では、1列4人のゆったりとした座席配置。

座席は西陣織。窓の日除けはサクラ材を使ったすだれ風。肘掛けやテーブルなどはサクラやクスノキの木製。(車両によって布や木材の色・柄が異なる)

この座席には、軽量化の目的もあるようだが、デラックスに見える。

座席の幅が広く、背もたれが高いので、ゆったりと掛けられるが、座り心地自体は、そんなにいいわけじゃなかった。また、前方にテーブルがなく、肘掛けの中にやや小さな扇形のものがあるだけ。

現状では乗車時間が短いのでいいのかもしれないが、この辺は考慮して設計してくれてもよかった気もする。(後から追加製造された車両は、若干仕様が変更された部分もある)

ちなみに洗面所の仕切りは縄のれん!

ちなみに洗面所の仕切りは縄のれん!八代産イグサののれんとのこと。

「つばめ」は6両編成で、指定席と自由席が半々。よほどのことがない限り、自由席でも混雑することはなさそうだ。

在来線時代の鹿児島本線(現在は第三セクター化)は、海沿いの美しい車窓が楽しめたそうだが、九州新幹線は最近開業した各新幹線と同じく、区間のほとんどがトンネル。

だが、以前乗った際(僕は今回2度目の乗車)、一瞬だけ海が見える区間があったので、今回も身構えていると。

海が見えた!

海が見えた!新水俣駅前後だろうか。トンネルとトンネルの間で3~4度、十秒間ほど、海(八代海?)を見下ろすことができた。

海に浮かぶのは天草諸島だろうか、手前には在来線の線路やミカン畑が見える。

この辺りもいつか、じっくりと回ってみたいのだが…

以前乗った時は、車内販売がなかった(それなのになぜか客室乗務員は乗っていて、案内などをしていた)が、現在は飲み物やグッズを売っていた。

あっという間に鹿児島中央駅。

鹿児島中央駅の1つ手前が「センダイ」駅

鹿児島中央駅の1つ手前が「センダイ」駅漢字だと「川内」なのだけど、音やかな文字で見聞きすると、東北人は「仙台」を連想して、ドキッとしてしまう。

「鹿児島」駅もあるが、その隣の「鹿児島中央」駅の方が鹿児島市の中心駅で、新幹線開業前は「西鹿児島」という名だった。

新幹線ホーム南端の車止め

新幹線ホーム南端の車止め日本の新幹線網の南の果てがここということになる。

左に目を向けると、

正面に桜島!(みなさん「つばめ」を撮影されてますな)

正面に桜島!(みなさん「つばめ」を撮影されてますな)いかにも鹿児島へ来たという風景。

旅行記は続きますが、その中で九州新幹線全線開業関連の話題を改めてアップするつもりです。

これは!

これは! うっすらと積雪

うっすらと積雪

先頭部(乗車したのとは別編成)と車内

先頭部(乗車したのとは別編成)と車内 三島付近?

三島付近?

新富士付近?

新富士付近? 岐阜羽島駅停車中(ひかりは名古屋-新大阪間は各駅停車)

岐阜羽島駅停車中(ひかりは名古屋-新大阪間は各駅停車) 博多駅に到着。停まっているのがレールスター

博多駅に到着。停まっているのがレールスター 300系と700系では、窓下の青いラインの配置(細い線と太い線)が逆になっている

300系と700系では、窓下の青いラインの配置(細い線と太い線)が逆になっている 日本語表示

日本語表示 日英混在!

日英混在! 特急「かもしか」(弘前駅にて)

特急「かもしか」(弘前駅にて) 「かもしか」の“トレインマーク”

「かもしか」の“トレインマーク” 「特急かもしか 青森」

「特急かもしか 青森」 この時の青森側の先頭車・3号車は「クモハ485-1005」

この時の青森側の先頭車・3号車は「クモハ485-1005」 普通車車内

普通車車内 普通車座席

普通車座席 通路側のテーブルを出したところ

通路側のテーブルを出したところ 壁のテーブル

壁のテーブル 3号車いちばん前(青森側)の席

3号車いちばん前(青森側)の席 弘前駅。「八戸」行きや「かもしか」の表示はもうすぐ見納め

弘前駅。「八戸」行きや「かもしか」の表示はもうすぐ見納め 1号車車内

1号車車内 「Toshiba」。昔の東芝のロゴマーク!

「Toshiba」。昔の東芝のロゴマーク! 矢印部分

矢印部分 秋の夕暮れの奥羽本線を行く(長峰-碇ケ関間かな?)

秋の夕暮れの奥羽本線を行く(長峰-碇ケ関間かな?) 「くまげら編成」(秋田駅にて)

「くまげら編成」(秋田駅にて) 車内

車内 座席間隔はものすごく広い(かもしかより30センチも広い120センチ!)し、窓も大きい(特に上下方向)

座席間隔はものすごく広い(かもしかより30センチも広い120センチ!)し、窓も大きい(特に上下方向) 車内は大々的に改装され、普通列車当時の面影は少ない

車内は大々的に改装され、普通列車当時の面影は少ない 窓の大きさの違いが衝撃的

窓の大きさの違いが衝撃的 四日市駅構内。重連の機関車にひかれたタンク車

四日市駅構内。重連の機関車にひかれたタンク車 富田浜駅

富田浜駅 ぽつんと簡易改札機が置かれていた。黄色い方が出場用、緑が入場用

ぽつんと簡易改札機が置かれていた。黄色い方が出場用、緑が入場用 「名古屋方面のおかたは…」

「名古屋方面のおかたは…」 駅前は旧街道のような家並みが並ぶ狭い道

駅前は旧街道のような家並みが並ぶ狭い道 「霞大橋」から

「霞大橋」から 四日市港ポートビル

四日市港ポートビル 1フロアまるまる展望室なので、余裕がある

1フロアまるまる展望室なので、余裕がある 住宅の向こうには田んぼもある

住宅の向こうには田んぼもある コンテナヤードが広がる

コンテナヤードが広がる コンビナート

コンビナート

火を噴く煙突

火を噴く煙突 「この先海」

「この先海」 14階から

14階から 四日市市役所前の交差点

四日市市役所前の交差点 「イ」の字というか「F」の字というか…

「イ」の字というか「F」の字というか… どーん

どーん デカい!

デカい! 点灯したところ

点灯したところ たしかに目立ちますが…

たしかに目立ちますが… 街中の交差点

街中の交差点 薄いっ! そして裏面がツルツル

薄いっ! そして裏面がツルツル 全部消灯すると、信号機には見えない

全部消灯すると、信号機には見えない 拡大

拡大 横から

横から 津駅近く

津駅近く 三重交通の路線バス(津駅前にて)

三重交通の路線バス(津駅前にて) これは日野ブランド(近鉄四日市駅前にて)

これは日野ブランド(近鉄四日市駅前にて) 津の表示。かなり細かい

津の表示。かなり細かい 津のバスの後部

津のバスの後部 これは左右まったく同じ(同じスポンサーでも左右で内容が異なるものもあった)

これは左右まったく同じ(同じスポンサーでも左右で内容が異なるものもあった) 秋田銘菓「金萬」の広告

秋田銘菓「金萬」の広告 車体と同じ色に塗りつぶしただけ(中央下にバックモニタのカメラが付いている)

車体と同じ色に塗りつぶしただけ(中央下にバックモニタのカメラが付いている) 単線の線路をオレンジ色の電車が遠ざかっていった

単線の線路をオレンジ色の電車が遠ざかっていった 赤堀(あかほり)駅

赤堀(あかほり)駅

試運転列車がやって来て、

試運転列車がやって来て、 一瞬だけ停まって

一瞬だけ停まって

時が止まったかのような光景

時が止まったかのような光景 パープル

パープル 狭さと座席の感じがバスみたい

狭さと座席の感じがバスみたい 異様に広い通路。右が改札口。左側線路との間は駐車場

異様に広い通路。右が改札口。左側線路との間は駐車場 改札前のコンコース

改札前のコンコース ツアーズの向かい側

ツアーズの向かい側 改札内・跨線橋の掲示

改札内・跨線橋の掲示 改札口上の表示

改札口上の表示 駅の“玄関”。上には「名古屋までJRが断然お得!」

駅の“玄関”。上には「名古屋までJRが断然お得!」 やたらと横に長い駅舎。何が入っているんだろう…

やたらと横に長い駅舎。何が入っているんだろう…

奥が四日市市役所

奥が四日市市役所 近鉄四日市駅到着

近鉄四日市駅到着 デパート2階にある改札口

デパート2階にある改札口 せんとくん!

せんとくん! 「火の用心」

「火の用心」 四日市市のマンホール

四日市市のマンホール 近鉄駅そばのオブジェ

近鉄駅そばのオブジェ 市立博物館・都ホテル・ララスクエアなど

市立博物館・都ホテル・ララスクエアなど 駅の東側に戻って

駅の東側に戻って 大入道もいます

大入道もいます これだけ?!

これだけ?! 津駅前(東口側)

津駅前(東口側) 津駅舎(左側)と「アスト津」

津駅舎(左側)と「アスト津」 津新町駅(正面左)

津新町駅(正面左) 津市役所と津城跡

津市役所と津城跡 松のほかにヤシが生えている

松のほかにヤシが生えている 重厚なビル

重厚なビル 国道を挟んで三重会館の真向かい

国道を挟んで三重会館の真向かい カナリーヤシ(フェニックス)並木

カナリーヤシ(フェニックス)並木 丸之内付近

丸之内付近 だいたて(大門と立町)アーケード

だいたて(大門と立町)アーケード 恵日山観音寺(津観音)

恵日山観音寺(津観音) 偕楽公園

偕楽公園 青:JR、オレンジ:近鉄、緑:伊勢鉄道

青:JR、オレンジ:近鉄、緑:伊勢鉄道 関西本線快速(帰りに撮影)

関西本線快速(帰りに撮影) 亀山駅

亀山駅 1両編成のディーゼルカー

1両編成のディーゼルカー

近鉄と交差

近鉄と交差 「つ」

「つ」 両隣の駅名がちょっと変わってる

両隣の駅名がちょっと変わってる 近鉄の駅名標

近鉄の駅名標 「つ」

「つ」 「JRがおトクです」

「JRがおトクです」 JR管理の東側改札口

JR管理の東側改札口 あっさりと発見

あっさりと発見 御免札もかなり大きい

御免札もかなり大きい いちばん上の字は「蒙御免」(ごめんこうむる)

いちばん上の字は「蒙御免」(ごめんこうむる)

愛知県体育館

愛知県体育館 突如としてこんな光景が広がる

突如としてこんな光景が広がる

対岸から

対岸から もうムクゲが咲いていた

もうムクゲが咲いていた アジサイも咲いていた

アジサイも咲いていた 浦和鹿手袋郵便局

浦和鹿手袋郵便局 王子駅ホームから

王子駅ホームから 階段でふもとへ

階段でふもとへ 数百メートルに渡りずらりとアジサイが植えられていた

数百メートルに渡りずらりとアジサイが植えられていた 上の京浜東北線の電車の帯は“アジサイ色”?

上の京浜東北線の電車の帯は“アジサイ色”? 「柴崎体育館」駅ホームから

「柴崎体育館」駅ホームから 富士山!

富士山! 「きりたん」

「きりたん」 何の広告?

何の広告? 拡大。「ん」の下の空間に「ぽ」を書き加えたくなる~!

拡大。「ん」の下の空間に「ぽ」を書き加えたくなる~! その下りホーム

その下りホーム 「美人を育てる秋田米 あきたこまち」

「美人を育てる秋田米 あきたこまち」 窓から駅前広場やはりまや通りのヤシ並木が見えた

窓から駅前広場やはりまや通りのヤシ並木が見えた ソメイヨシノと思われる桜がほぼ満開だった。高知市内より早い

ソメイヨシノと思われる桜がほぼ満開だった。高知市内より早い 松山から来た「いしづち」

松山から来た「いしづち」 真っ平ら!

真っ平ら!

ボウルが砥部焼(違う柄のものもあるらしい)どっかの居酒屋のトイレみたい

ボウルが砥部焼(違う柄のものもあるらしい)どっかの居酒屋のトイレみたい

これが乗ったバス

これが乗ったバス 明石海峡大橋を渡って本州へ

明石海峡大橋を渡って本州へ 舞子で降りたのは僕のほか2人だけ

舞子で降りたのは僕のほか2人だけ 高知市内にあったホームセンター

高知市内にあったホームセンター 「ホームセンターブリコ」!!

「ホームセンターブリコ」!! 川沿いに出た

川沿いに出た 南岸には花に囲まれた説明板

南岸には花に囲まれた説明板 川の中が33番地

川の中が33番地 「藁工(わらこう)倉庫」

「藁工(わらこう)倉庫」 地球33番地通りの信号機

地球33番地通りの信号機 寛永通宝!

寛永通宝! 秋田にもある、薄型のLED式歩行者用信号機

秋田にもある、薄型のLED式歩行者用信号機

「火災調査車」

「火災調査車」 隣に車がいたので見にくいけど、クジラが描かれていた

隣に車がいたので見にくいけど、クジラが描かれていた

来た!!!

来た!!! 夜になっても走っていた。屋根も真っ白できれい

夜になっても走っていた。屋根も真っ白できれい