静岡旅行記。※前回の記事

雄大な富士山を見るため、富士市を訪れた。富士市は、富士宮市と共に富士山にもっとも近い街と言えるだろう。

以前も何度か触れているけれど、改めて富士市を紹介する。

富士市は静岡県東部の人口25万の特例市。静岡県内では、浜松、静岡に次いで3位の人口。市内には製紙工場が多くトイレットペーパー生産量は日本一で、自動車関連の工場もある。駿河湾に面した「田子の浦港」や富士川もあり、富士川を境に商用電源の周波数が変わる。富士川対岸の富士川町を2008年に編入したので、市内で50ヘルツと60ヘルツが混在することになる。

富士市の鉄道網はちょっと複雑。

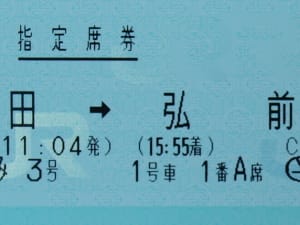

富士市の大きな駅は、東海道本線(在来線)の「富士」駅と東海道新幹線の「新富士」駅。

新富士は在来線との接続のない新幹線単独の駅で、富士駅とは直線で1.4キロほど離れている。

富士市には「中心市街地」が2つあり、1つは富士駅周辺。もう1つが旧東海道「吉原(よしわら)宿」だった「吉原本町」で、富士駅からは直線で3キロほど離れている。吉原宿は江戸時代に津波の被害を2度受け、その都度内陸に移ったのだそうだ。ちなみに、いかりや長介は戦争中に吉原へ疎開していた。富士市役所も吉原本町寄りにある。

【2021年10月26日訂正・追記】1995年にNHKで放送された「BSおはよう列島 ふるさと旅列車 いかりや長介 〜静岡県 富士市〜」を見た。Wikipediaも合わせれば、疎開先は吉原ではない富士市内。終戦後も留まり、高校進学、製紙工場就職も富士市。1959年に上京。親はそのまま残ったので、実家が富士市ということになり、番組で訪問(岳南鉄道比奈駅から行っていたかな)していた。

このように、富士市は駅や市街地がだいぶ分散していることになる。

これらを結んで路線バスが走っているし、東海道本線の富士駅の1つ東隣「吉原」駅からは吉原本町方面へ行く私鉄「岳南鉄道」が出ている。

今回はとりあえず吉原本町付近にあるバスターミナルへ行きたかった。

本当なら、吉原で降りて岳南鉄道に乗り換えるのがベストだと思うが、たしか以前吉原駅に降りた時、コインロッカーがなかったと記憶している。富士駅なら確実にロッカーがあるので、富士まで行って荷物を預けてからバスに乗ることにした。

富士駅は北側が表口だが、正面には王子製紙の工場がでーんと構え、その左に商店街がまっすぐ伸びている(前回の記事の写真参照)。

その近くに、2年前に秋田店に先駆けて閉店した「イトーヨーカドー富士店」があった。※以前の記事

電車の窓からも見えるのだが、そこは、

すっかり更地になっていた

すっかり更地になっていた

富士駅北口のバス乗り場はあまり大きくはないものの、案内所の窓口があった。

富士駅と吉原本町方面を結ぶバスは、昼間はおおむね毎時4本以上は運行されている。吉原本町にあるバスターミナル「吉原中央駅」行きと、そこを経由して各地に向かうものがある。経由違いがいくつかあるようだが、運賃は同額(300円)で時間もそう違わない(約20分)ようだ。

この路線はじめ、富士市内を走る路線バスの多くは富士急行系列の「富士急静岡バス」。他に同系列の「富士急シティバス」と山梨交通系列の「山交タウンコーチ」というバス会社も少し走っている。

塗装は富士急共通。新しい大型バスが多いが、このような古めの中型バスもいた

塗装は富士急共通。新しい大型バスが多いが、このような古めの中型バスもいた

富士急系列のバスでは、PASMOとSuicaが運賃の支払いに使える。(整理券方式なので、乗車時と降車時の2度のタッチが必要)

乗った感じでは、ICカード利用者はそれほど多くない気もしたが、静岡でパスモが使えるのが意外。僕もSuicaで乗車したが、整理券を持たなくていいし、小銭の準備もいらないのが、とても楽ちん。ただ、運賃が高めなので残額には注意を。

富士駅前では5~6人ほどがバスを待っていた。JRから乗り継いだ人は少なそうで、ほとんどが地元の人っぽい。バスは駅を出て商店街を進む。

ところで、

吉原中央駅の時刻表の隣にあった路線図・運賃表。秋田にもこういうのがほしい

吉原中央駅の時刻表の隣にあった路線図・運賃表。秋田にもこういうのがほしい

帰ってきてから写真を見て気づいたが、富士駅から500メートルほどの2つ目のバス停「富士銀座」から吉原中央駅まで乗ると250円。50円も安い!

秋田でも山王十字路、大町四丁目、総社神社前、笹岡入口とか、弘前でも中央通り二丁目とか大幅に値上がりするバス停があるんだよね。しかも、最近は車内の運賃表示器は「運賃が変わるバス停名」ではなく、「次のバス停名」が表示されるようになってきている(秋田中央交通ではごく一部の車両だけだが)ので、どこで上がるか分からないし。

【16日追記】富士急静岡バスは初乗りが150円。富士駅直前で50円値上がりするとはいえ、富士駅-吉原中央駅の距離の割に300円は高いようにも感じた。

ちなみに、初乗り160円の秋田市において、秋田駅(特記以外は西口)からの運賃が300円を超えるのは、新屋線:茨島四丁目、川尻割山線・新屋西線:上下水道局前、牛島方面各路線:二ツ屋上丁、神田線:神田、新国道経由各路線:日産サティオ前の各バス停以遠。

手形山団地線、泉ハイタウン線、桜ガ丘線(東口発)などは終点まで乗っても300円未満。

そう考えると、やっぱり富士駅-吉原中央駅300円はなんか高いな…

商店街を抜けると、住宅街のような道。正面または右【18日訂正】左に、富士山が大きく見える。

秋田のように曲がりくねってはいないものの、住宅の間の狭い道を進むような区間もある。

「ロゼシアター」という文化会館のそばや総合病院、市役所前などを通り、乗ってくる人がちらほら(降りる人は少ない)。市役所前あたりからは郊外の幹線道路のような広い道で、ロードサイド店も並ぶ。

突然、道が狭くなり、家屋が密集する古くからの商店街っぽい道に変わり、また狭い道へ入ったかと思うと、終点「吉原中央駅」に到着した。

ところで、このバスターミナルは「吉原中央“駅”」という名称。

でも、鉄道が接続しているわけでも、昔は鉄道があったわけでもない。国鉄バスでも「自動車駅」、「バス駅」というものがあったが、それと同じようなものだろうか。

駅には5つのバス乗り場とタクシー乗り場、それに待合室やきっぷ売り場もある。

それらは、道路に浮かんだように島状の「ロ」の字型に配置されており、横断歩道を介して商店街へつながる。というか、横断歩道の上にバスが停まるような配置で、なんとも不思議な光景。

駅は壁はないけど(温暖だからね)、すっぽりと屋根で覆われている。屋根は一部が半透明の三角屋根で、柱は錆びていたりして、昭和の趣き。

バスターミナルの一角にあった、

「富士山にQ」で「ふじきゅう」=「富士急」?※これが正式なロゴなんですね。公式サイトにも出ていた

「富士山にQ」で「ふじきゅう」=「富士急」?※これが正式なロゴなんですね。公式サイトにも出ていた

駅の時計には

「時計・宝石は富士急百貨店」

「時計・宝石は富士急百貨店」

富士急百貨店は沼津駅前にあるようだが、ここから買い物に行く人はいるのかな。

駅からバスが来たのと反対側を見る

駅からバスが来たのと反対側を見る

吉原中央駅の東には、アーケード付き商店街が続く。

吉原中央駅前の交差点の信号機に付いていた地点名は、

「中央駅」

「中央駅」

秋田みたいに、なぜか1方向にしか表示がなかった。

アーケード側から見た吉原中央駅(写真左奥)

アーケード側から見た吉原中央駅(写真左奥)

上の写真におもしろいものが写っているにお気づきでしょうか。

それは正面の信号機。宙に浮いているように見える。

ワイヤーを渡して、それに信号機を吊り下げている!

ワイヤーを渡して、それに信号機を吊り下げている!

「懸垂式」と呼ばれるもので、存在は聞いていたが、実物は初めて見た。

秋田市にもあるようなまとめてアームからぶら下げた信号機も珍しいが、これも変わっている。※秋田のようなものも「懸垂式」と呼ぶ場合があるようだが、より正確には「集約式」だろうか。

【2023年5月8日追記】静岡県では、ここのような信号機をワイヤーに吊り下げて設置することが、たまに行われていて、静岡市清水区など県内のほかの場所にも複数存在するとのこと。信号柱が立てづらい環境の場合、他県では長いアームに設置することが多いが、静岡県警はワイヤーも主要な選択肢のようだ。

アーケードの商店街を歩いてみた。

古い建物が多く、空き店舗・空き地もあるが、それなりにお店はある。衰退が著しい秋田市中心市街地と比べてしまうからかもしれないが…

町の果物屋さんが生フルーツを使ったゼリーの店として有名だったり、ご当地グルメ・B級グルメで知られてきた「つけナポリタン」の店なども。

つけナポリタンって、昔から富士市に存在するのかと思っていたが、2008年にテレビ東京の番組と吉原商店街が企画開発したものなのだそうだ。今回は食べなかったけど。

アーケードのすき間に富士山

アーケードのすき間に富士山

バスターミナル・吉原中央駅から600メートル東に進むと、アーケードの東端。

そこに、商店街の中にしては大きくて立派なビルがあった。

右側のビル

右側のビル

これは、「東京電力富士支社」だった。

なるほど。静岡県内でも50ヘルツのエリアは東京電力の管轄なわけだ。

東北電力では「支店」や「営業所」という組織はよく聞くが、「支社」というのは耳慣れない。東北電力の支社は、会津若松支社1つだけで「発電・変電・送電・配電・販売までの全ての組織を包括」しているという。東京電力では支社がたくさんあるが、業務内容は同じだろうか。(富士支社の建物は、秋田市山王の東北電力秋田支店や広小路の秋田営業所と大して変わらない規模に感じた)

東京電力といえば、昨今の事情により、厳重な警備が敷かれているイメージがあった。でも、この日は休業日だったとはいえ、富士支社の前には(関係者も部外者も)誰もいなかった。

東電富士支社・アーケード末端のすぐ先が踏切

東電富士支社・アーケード末端のすぐ先が踏切

これが岳南鉄道線。

踏切の向かいに小さな建物があり、それが、

吉原本町駅

吉原本町駅

思ったよりずっと小さな駅。ホームは1本だけで、弘南鉄道大鰐線の「弘高下」駅あたりにどことなく似た雰囲気。

これではバスの吉原中央駅のほうが立派だ。吉原本町商店街の両端に、バスと鉄道の駅があることになる。

吉原本町駅は日中は駅員がいるそうで、1時間に上下2本程度、首都圏のお下がりの電車が走るほか、沿線の工場でできた紙製品などを輸送する貨物列車もある(が先行きは明るくないような話もある)。

岳南鉄道も富士急行の系列会社で、1998年まではバス部門もあったそうだが、富士急静岡バスへ移管されている。

いつか岳南鉄道に乗ったり、つけナポリタンも味わってみたいが、今回は吉原中央駅へ戻ってバスに乗る。続きはこちら

※中心部のバス「ひまわりバス」についてはこちらで少し取り上げています

雄大な富士山を見るため、富士市を訪れた。富士市は、富士宮市と共に富士山にもっとも近い街と言えるだろう。

以前も何度か触れているけれど、改めて富士市を紹介する。

富士市は静岡県東部の人口25万の特例市。静岡県内では、浜松、静岡に次いで3位の人口。市内には製紙工場が多くトイレットペーパー生産量は日本一で、自動車関連の工場もある。駿河湾に面した「田子の浦港」や富士川もあり、富士川を境に商用電源の周波数が変わる。富士川対岸の富士川町を2008年に編入したので、市内で50ヘルツと60ヘルツが混在することになる。

富士市の鉄道網はちょっと複雑。

富士市の大きな駅は、東海道本線(在来線)の「富士」駅と東海道新幹線の「新富士」駅。

新富士は在来線との接続のない新幹線単独の駅で、富士駅とは直線で1.4キロほど離れている。

富士市には「中心市街地」が2つあり、1つは富士駅周辺。もう1つが旧東海道「吉原(よしわら)宿」だった「吉原本町」で、富士駅からは直線で3キロほど離れている。吉原宿は江戸時代に津波の被害を2度受け、その都度内陸に移ったのだそうだ。ちなみに、いかりや長介は戦争中に

【2021年10月26日訂正・追記】1995年にNHKで放送された「BSおはよう列島 ふるさと旅列車 いかりや長介 〜静岡県 富士市〜」を見た。Wikipediaも合わせれば、疎開先は吉原ではない富士市内。終戦後も留まり、高校進学、製紙工場就職も富士市。1959年に上京。親はそのまま残ったので、実家が富士市ということになり、番組で訪問(岳南鉄道比奈駅から行っていたかな)していた。

このように、富士市は駅や市街地がだいぶ分散していることになる。

これらを結んで路線バスが走っているし、東海道本線の富士駅の1つ東隣「吉原」駅からは吉原本町方面へ行く私鉄「岳南鉄道」が出ている。

今回はとりあえず吉原本町付近にあるバスターミナルへ行きたかった。

本当なら、吉原で降りて岳南鉄道に乗り換えるのがベストだと思うが、たしか以前吉原駅に降りた時、コインロッカーがなかったと記憶している。富士駅なら確実にロッカーがあるので、富士まで行って荷物を預けてからバスに乗ることにした。

富士駅は北側が表口だが、正面には王子製紙の工場がでーんと構え、その左に商店街がまっすぐ伸びている(前回の記事の写真参照)。

その近くに、2年前に秋田店に先駆けて閉店した「イトーヨーカドー富士店」があった。※以前の記事

電車の窓からも見えるのだが、そこは、

すっかり更地になっていた

すっかり更地になっていた富士駅北口のバス乗り場はあまり大きくはないものの、案内所の窓口があった。

富士駅と吉原本町方面を結ぶバスは、昼間はおおむね毎時4本以上は運行されている。吉原本町にあるバスターミナル「吉原中央駅」行きと、そこを経由して各地に向かうものがある。経由違いがいくつかあるようだが、運賃は同額(300円)で時間もそう違わない(約20分)ようだ。

この路線はじめ、富士市内を走る路線バスの多くは富士急行系列の「富士急静岡バス」。他に同系列の「富士急シティバス」と山梨交通系列の「山交タウンコーチ」というバス会社も少し走っている。

塗装は富士急共通。新しい大型バスが多いが、このような古めの中型バスもいた

塗装は富士急共通。新しい大型バスが多いが、このような古めの中型バスもいた富士急系列のバスでは、PASMOとSuicaが運賃の支払いに使える。(整理券方式なので、乗車時と降車時の2度のタッチが必要)

乗った感じでは、ICカード利用者はそれほど多くない気もしたが、静岡でパスモが使えるのが意外。僕もSuicaで乗車したが、整理券を持たなくていいし、小銭の準備もいらないのが、とても楽ちん。ただ、運賃が高めなので残額には注意を。

富士駅前では5~6人ほどがバスを待っていた。JRから乗り継いだ人は少なそうで、ほとんどが地元の人っぽい。バスは駅を出て商店街を進む。

ところで、

吉原中央駅の時刻表の隣にあった路線図・運賃表。秋田にもこういうのがほしい

吉原中央駅の時刻表の隣にあった路線図・運賃表。秋田にもこういうのがほしい帰ってきてから写真を見て気づいたが、富士駅から500メートルほどの2つ目のバス停「富士銀座」から吉原中央駅まで乗ると250円。50円も安い!

秋田でも山王十字路、大町四丁目、総社神社前、笹岡入口とか、弘前でも中央通り二丁目とか大幅に値上がりするバス停があるんだよね。しかも、最近は車内の運賃表示器は「運賃が変わるバス停名」ではなく、「次のバス停名」が表示されるようになってきている(秋田中央交通ではごく一部の車両だけだが)ので、どこで上がるか分からないし。

【16日追記】富士急静岡バスは初乗りが150円。富士駅直前で50円値上がりするとはいえ、富士駅-吉原中央駅の距離の割に300円は高いようにも感じた。

ちなみに、初乗り160円の秋田市において、秋田駅(特記以外は西口)からの運賃が300円を超えるのは、新屋線:茨島四丁目、川尻割山線・新屋西線:上下水道局前、牛島方面各路線:二ツ屋上丁、神田線:神田、新国道経由各路線:日産サティオ前の各バス停以遠。

手形山団地線、泉ハイタウン線、桜ガ丘線(東口発)などは終点まで乗っても300円未満。

そう考えると、やっぱり富士駅-吉原中央駅300円はなんか高いな…

商店街を抜けると、住宅街のような道。正面または

秋田のように曲がりくねってはいないものの、住宅の間の狭い道を進むような区間もある。

「ロゼシアター」という文化会館のそばや総合病院、市役所前などを通り、乗ってくる人がちらほら(降りる人は少ない)。市役所前あたりからは郊外の幹線道路のような広い道で、ロードサイド店も並ぶ。

突然、道が狭くなり、家屋が密集する古くからの商店街っぽい道に変わり、また狭い道へ入ったかと思うと、終点「吉原中央駅」に到着した。

ところで、このバスターミナルは「吉原中央“駅”」という名称。

でも、鉄道が接続しているわけでも、昔は鉄道があったわけでもない。国鉄バスでも「自動車駅」、「バス駅」というものがあったが、それと同じようなものだろうか。

駅には5つのバス乗り場とタクシー乗り場、それに待合室やきっぷ売り場もある。

それらは、道路に浮かんだように島状の「ロ」の字型に配置されており、横断歩道を介して商店街へつながる。というか、横断歩道の上にバスが停まるような配置で、なんとも不思議な光景。

駅は壁はないけど(温暖だからね)、すっぽりと屋根で覆われている。屋根は一部が半透明の三角屋根で、柱は錆びていたりして、昭和の趣き。

バスターミナルの一角にあった、

「富士山にQ」で「ふじきゅう」=「富士急」?※これが正式なロゴなんですね。公式サイトにも出ていた

「富士山にQ」で「ふじきゅう」=「富士急」?※これが正式なロゴなんですね。公式サイトにも出ていた駅の時計には

「時計・宝石は富士急百貨店」

「時計・宝石は富士急百貨店」富士急百貨店は沼津駅前にあるようだが、ここから買い物に行く人はいるのかな。

駅からバスが来たのと反対側を見る

駅からバスが来たのと反対側を見る吉原中央駅の東には、アーケード付き商店街が続く。

吉原中央駅前の交差点の信号機に付いていた地点名は、

「中央駅」

「中央駅」秋田みたいに、なぜか1方向にしか表示がなかった。

アーケード側から見た吉原中央駅(写真左奥)

アーケード側から見た吉原中央駅(写真左奥)上の写真におもしろいものが写っているにお気づきでしょうか。

それは正面の信号機。宙に浮いているように見える。

ワイヤーを渡して、それに信号機を吊り下げている!

ワイヤーを渡して、それに信号機を吊り下げている!「懸垂式」と呼ばれるもので、存在は聞いていたが、実物は初めて見た。

秋田市にもあるようなまとめてアームからぶら下げた信号機も珍しいが、これも変わっている。※秋田のようなものも「懸垂式」と呼ぶ場合があるようだが、より正確には「集約式」だろうか。

【2023年5月8日追記】静岡県では、ここのような信号機をワイヤーに吊り下げて設置することが、たまに行われていて、静岡市清水区など県内のほかの場所にも複数存在するとのこと。信号柱が立てづらい環境の場合、他県では長いアームに設置することが多いが、静岡県警はワイヤーも主要な選択肢のようだ。

アーケードの商店街を歩いてみた。

古い建物が多く、空き店舗・空き地もあるが、それなりにお店はある。衰退が著しい秋田市中心市街地と比べてしまうからかもしれないが…

町の果物屋さんが生フルーツを使ったゼリーの店として有名だったり、ご当地グルメ・B級グルメで知られてきた「つけナポリタン」の店なども。

つけナポリタンって、昔から富士市に存在するのかと思っていたが、2008年にテレビ東京の番組と吉原商店街が企画開発したものなのだそうだ。今回は食べなかったけど。

アーケードのすき間に富士山

アーケードのすき間に富士山バスターミナル・吉原中央駅から600メートル東に進むと、アーケードの東端。

そこに、商店街の中にしては大きくて立派なビルがあった。

右側のビル

右側のビルこれは、「東京電力富士支社」だった。

なるほど。静岡県内でも50ヘルツのエリアは東京電力の管轄なわけだ。

東北電力では「支店」や「営業所」という組織はよく聞くが、「支社」というのは耳慣れない。東北電力の支社は、会津若松支社1つだけで「発電・変電・送電・配電・販売までの全ての組織を包括」しているという。東京電力では支社がたくさんあるが、業務内容は同じだろうか。(富士支社の建物は、秋田市山王の東北電力秋田支店や広小路の秋田営業所と大して変わらない規模に感じた)

東京電力といえば、昨今の事情により、厳重な警備が敷かれているイメージがあった。でも、この日は休業日だったとはいえ、富士支社の前には(関係者も部外者も)誰もいなかった。

東電富士支社・アーケード末端のすぐ先が踏切

東電富士支社・アーケード末端のすぐ先が踏切これが岳南鉄道線。

踏切の向かいに小さな建物があり、それが、

吉原本町駅

吉原本町駅思ったよりずっと小さな駅。ホームは1本だけで、弘南鉄道大鰐線の「弘高下」駅あたりにどことなく似た雰囲気。

これではバスの吉原中央駅のほうが立派だ。吉原本町商店街の両端に、バスと鉄道の駅があることになる。

吉原本町駅は日中は駅員がいるそうで、1時間に上下2本程度、首都圏のお下がりの電車が走るほか、沿線の工場でできた紙製品などを輸送する貨物列車もある(が先行きは明るくないような話もある)。

岳南鉄道も富士急行の系列会社で、1998年まではバス部門もあったそうだが、富士急静岡バスへ移管されている。

いつか岳南鉄道に乗ったり、つけナポリタンも味わってみたいが、今回は吉原中央駅へ戻ってバスに乗る。続きはこちら

※中心部のバス「ひまわりバス」についてはこちらで少し取り上げています

Googleマップより。上の赤丸が富士山

Googleマップより。上の赤丸が富士山 朝日を浴びる

朝日を浴びる 日が昇ってから

日が昇ってから 沼津付近のはず

沼津付近のはず 駅の外の自転車置き場の向こうに富士山

駅の外の自転車置き場の向こうに富士山 宝永火口が右に動いた

宝永火口が右に動いた 商店街の向こうに雄大な富士山

商店街の向こうに雄大な富士山 富士川を渡る

富士川を渡る 後部の窓からなら見えます!(上り電車では前)

後部の窓からなら見えます!(上り電車では前)

清水駅自由通路から(空の白い物体は照明の映り込み。手前の輪はオブジェ)

清水駅自由通路から(空の白い物体は照明の映り込み。手前の輪はオブジェ)

「まるちゃんが生まれた町清水へようこそ!」

「まるちゃんが生まれた町清水へようこそ!」 さくらももこのイラストのバス

さくらももこのイラストのバス 運転席側

運転席側 三保の松原の天女がまる子

三保の松原の天女がまる子 ドア側

ドア側 上のパンダのイラストは、バス会社の所属営業所識別のステッカー

上のパンダのイラストは、バス会社の所属営業所識別のステッカー 後部

後部 「HINO」!(1つ上の写真のリアウインドウにも表示がある)

「HINO」!(1つ上の写真のリアウインドウにも表示がある) あまりうまく撮れてませんが

あまりうまく撮れてませんが 30000形「EXE」

30000形「EXE」

EXEの車内

EXEの車内 座席

座席 やっぱり富士山!

やっぱり富士山! ビタミンカラー?

ビタミンカラー?

秋田駅西口

秋田駅西口 これから向かう先を見通す

これから向かう先を見通す こまちと秋田拠点センター・アルヴェ(奥の黒いビル)

こまちと秋田拠点センター・アルヴェ(奥の黒いビル) 13号車1番D席!

13号車1番D席! この設備がなんとも

この設備がなんとも 窓にびっしりと雪が付着

窓にびっしりと雪が付着 雪の隙間から角館駅のホームを覗く

雪の隙間から角館駅のホームを覗く 盛岡到着

盛岡到着 仙台発車後

仙台発車後 冬枯れの田んぼの遠くに雪山

冬枯れの田んぼの遠くに雪山 新幹線ホームから1つ上のフロア

新幹線ホームから1つ上のフロア たしか開業時は「東洋一」と言われた長いエスカレーター。下からの風が強い

たしか開業時は「東洋一」と言われた長いエスカレーター。下からの風が強い 東京は雪がない青空、そして人が多い(この写真にはあまり写ってないですが)

東京は雪がない青空、そして人が多い(この写真にはあまり写ってないですが) (再掲)手前に置いてあるのがそのパンフ

(再掲)手前に置いてあるのがそのパンフ 八郎潟駅付近で見える五城目町の「森山」

八郎潟駅付近で見える五城目町の「森山」 八郎潟の次の鯉川駅(通過)手前で、一瞬八郎潟残存湖の湖面が見える。その向こうが大潟村と男鹿半島の山々

八郎潟の次の鯉川駅(通過)手前で、一瞬八郎潟残存湖の湖面が見える。その向こうが大潟村と男鹿半島の山々

県境付近の海

県境付近の海 振り返ると、白神山地が海に落ち込むのが見える

振り返ると、白神山地が海に落ち込むのが見える ガラスにハチがくっついてる!(空中を飛んでいるのではありません)

ガラスにハチがくっついてる!(空中を飛んでいるのではありません) よく見るとなにか書いてある

よく見るとなにか書いてある

千畳敷駅ホーム。ぞろぞろと降りる

千畳敷駅ホーム。ぞろぞろと降りる 列車後部

列車後部 弘南バスのバス停もある

弘南バスのバス停もある 国道の高さからは海を見下ろす形

国道の高さからは海を見下ろす形 こんな感じ

こんな感じ

国道・駅の方を見る

国道・駅の方を見る 前方に岩木山!

前方に岩木山! カメラの位置が微妙…

カメラの位置が微妙… 鰺ヶ沢-陸奥森田(つがる市)辺りの岩木山

鰺ヶ沢-陸奥森田(つがる市)辺りの岩木山 展望室からの前方風景

展望室からの前方風景 合流点付近は赤いリンゴがたわわに実る(リンゴ畑の向こうが奥羽線)

合流点付近は赤いリンゴがたわわに実る(リンゴ畑の向こうが奥羽線) 物産館「コロボックル」も閉店

物産館「コロボックル」も閉店

「1号車1番A席」!

「1号車1番A席」! 「B室 2号車2番A席」

「B室 2号車2番A席」

座席部分は通路より1段高い

座席部分は通路より1段高い 120センチ間隔のゆったりしたシート

120センチ間隔のゆったりしたシート 先頭になった時の1号車1番C・D席

先頭になった時の1号車1番C・D席 1番A席から前を見る

1番A席から前を見る 下にはLED文字情報装置も

下にはLED文字情報装置も 夜の米代川を渡る

夜の米代川を渡る 窓の外は夕暮れの岩木山とリンゴ畑

窓の外は夕暮れの岩木山とリンゴ畑

南西側(橋側)が「西子飼町」/北東側が「子飼本町」

南西側(橋側)が「西子飼町」/北東側が「子飼本町」 交差点全面がゼブラゾーン

交差点全面がゼブラゾーン なんとも味のある商店街

なんとも味のある商店街 向かい合った軒にシートを渡して“簡易アーケード”

向かい合った軒にシートを渡して“簡易アーケード” 反対側の端

反対側の端 「水前寺清子出生の地」

「水前寺清子出生の地」 ヘンな建物

ヘンな建物 不安定そうな形

不安定そうな形 秋田中央署。これで27億円

秋田中央署。これで27億円 わりとフツー

わりとフツー 「熊本県警察」の文字が毛筆体(楷書体)だった

「熊本県警察」の文字が毛筆体(楷書体)だった 熊本城前電停(来年3月に花畑町に改称予定)付近

熊本城前電停(来年3月に花畑町に改称予定)付近 路面電車の広告「政令指定都市の実現を」

路面電車の広告「政令指定都市の実現を」 「通町筋」電停

「通町筋」電停

昼と夜の下通

昼と夜の下通 バス停「洗馬橋(せんばばし)」

バス停「洗馬橋(せんばばし)」 「船場橋」と書く

「船場橋」と書く 船場橋

船場橋

エビとタヌキ

エビとタヌキ 再掲

再掲 えっ!

えっ! せんば郵太さん

せんば郵太さん 富士川駅ホームから

富士川駅ホームから 富士川駅前の歩道橋から

富士川駅前の歩道橋から 富士川駅方面からの富士宮行きバスが到着

富士川駅方面からの富士宮行きバスが到着 道の駅から見た富士川・岩本山、そして富士山

道の駅から見た富士川・岩本山、そして富士山 ミカンと富士山

ミカンと富士山 写真に収めようとするとうまくまとまらない

写真に収めようとするとうまくまとまらない JAの年賀状みたい?

JAの年賀状みたい? 富士山をアップ

富士山をアップ 朝に散歩してみた

朝に散歩してみた 鹿児島県庁行政庁舎

鹿児島県庁行政庁舎 庁舎1階にはクリスマスツリーがあった

庁舎1階にはクリスマスツリーがあった でーんと桜島!

でーんと桜島! 海と桜島

海と桜島 まとまってぶら下がった信号機

まとまってぶら下がった信号機 「県警本部前」交差点

「県警本部前」交差点 フードなし&超薄型信号機!

フードなし&超薄型信号機! 板チョコみたい

板チョコみたい 地下道にあったもの

地下道にあったもの こっちは文字も併記してある。

こっちは文字も併記してある。 鹿児島中央駅自由通路(みどりの窓口前だったか)

鹿児島中央駅自由通路(みどりの窓口前だったか) こちらは日数だけ

こちらは日数だけ

機器の配置や画面が同じ

機器の配置や画面が同じ 使えるカード

使えるカード キヨスクのレシート

キヨスクのレシート 県警本部脇の植え込み

県警本部脇の植え込み ひょっとしてサトウキビ?

ひょっとしてサトウキビ? フェリーターミナル前の通り

フェリーターミナル前の通り がらんとしたたたずまい

がらんとしたたたずまい 桜島が見え、既に「ようこそ桜島へ」の看板も

桜島が見え、既に「ようこそ桜島へ」の看板も 第十五櫻島丸(帰りにすれ違った際に撮影)

第十五櫻島丸(帰りにすれ違った際に撮影) チェリークィーン

チェリークィーン 展望デッキ。煙突? には王冠?

展望デッキ。煙突? には王冠? 下の階の船室

下の階の船室 スカイデッキから桜島

スカイデッキから桜島 すぐに桜島に入港

すぐに桜島に入港

溶岩と桜島

溶岩と桜島 道の駅桜島・火のめぐみ館

道の駅桜島・火のめぐみ館 「小みかんソフトクリーム」

「小みかんソフトクリーム」 ファミリーマート!

ファミリーマート!

道の駅やローソンの裏(手前は道の駅の駐車場)

道の駅やローソンの裏(手前は道の駅の駐車場) 駐車場の一角にあった木

駐車場の一角にあった木 第五櫻島丸(行きにすれ違った際に撮影)

第五櫻島丸(行きにすれ違った際に撮影) この便も自動車は満杯

この便も自動車は満杯 桜島を後に

桜島を後に もくもく

もくもく 市中心部を流れる甲突川(こうつきがわ)から

市中心部を流れる甲突川(こうつきがわ)から 中洲通り「荒田」交差点から

中洲通り「荒田」交差点から 新たなもくもくが

新たなもくもくが 中心部の国道の歩道にいた車(機械?)【19日追記】ナンバープレートがないので、やっぱり「機械」扱いかな

中心部の国道の歩道にいた車(機械?)【19日追記】ナンバープレートがないので、やっぱり「機械」扱いかな 回転するブラシがついている

回転するブラシがついている 鹿児島市内各所の道端にこれがある

鹿児島市内各所の道端にこれがある 「宅地内降灰指定置場」

「宅地内降灰指定置場」 克灰袋

克灰袋 ハトの歩いている辺りの地面は火山灰?

ハトの歩いている辺りの地面は火山灰? お墓

お墓

東洋のナポリ

東洋のナポリ こちら

こちら 新幹線開業のカウントダウンが設置され、銅製の装飾が隠れてしまっている

新幹線開業のカウントダウンが設置され、銅製の装飾が隠れてしまっている てっぺんには市章をモチーフにした装飾

てっぺんには市章をモチーフにした装飾 鹿児島県政記念館(後ろが城山)

鹿児島県政記念館(後ろが城山) これもまた味わいのある建物

これもまた味わいのある建物 城山を横に見る

城山を横に見る 公園があった

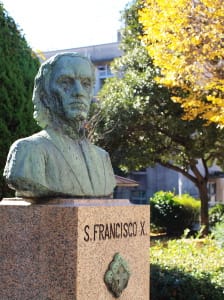

公園があった 「キリスト教伝来の地」

「キリスト教伝来の地」 ザビエル滞鹿記念碑。耐震性が心配だけど…

ザビエル滞鹿記念碑。耐震性が心配だけど… 記念碑。奥にはザビエルの銅像も

記念碑。奥にはザビエルの銅像も ザビエル像

ザビエル像 現代風教会

現代風教会 「ザビエル公園前」劣化気味ですな

「ザビエル公園前」劣化気味ですな 「ザビエル公園入口」こちらは新しい表示板

「ザビエル公園入口」こちらは新しい表示板 駅正面

駅正面 駅に観覧車!

駅に観覧車! 鹿児島駅。国鉄の中規模な駅っていう感じ

鹿児島駅。国鉄の中規模な駅っていう感じ 市街地と市電路線の略図

市街地と市電路線の略図 夜9時過ぎの天文館(天文館通電停付近)

夜9時過ぎの天文館(天文館通電停付近) 夜9時過ぎの商店街

夜9時過ぎの商店街 鹿児島中央駅前

鹿児島中央駅前 街路樹のクスノキ

街路樹のクスノキ ヤシノキ並木

ヤシノキ並木

ハイビスカスとブーゲンビリア

ハイビスカスとブーゲンビリア 天文館エリアの「いづろ通」電停から

天文館エリアの「いづろ通」電停から