ヨーロッパの歴史-中世/後期-1

ヨーロッパの中世(476年-1453年)とは、

→ローマ帝国が東西に分離統治していた頃、フン族の攻撃から逃れてドナウ川を超え、ローマ帝国領内に逃げ込んだゲルマン人によって西ローマ帝国が滅亡された頃から、オスマン帝国が東ローマ帝国を滅ぼすまでを言う。更に、中世は三期に分類される。また、中世に成ると、

古典古代の文化が衰退し、キリスト教とゲルマン人の文化が支配する

暗黒時代が訪れた。

赤が西ローマ

紫が東ローマ

・中世初期(5世紀~10世紀)

民族移動時代 · 西ローマ帝国の衰退 · 古代末期 ·

ヘレニズム宗教の衰退 · キリスト教化 · イスラム教の拡大・レコンキスタ · 第一次ブルガリア帝国 · フランク王国 · クロアチア王国 ·

アングロ・サクソン人のイングランド支配 ·

バイキング時代 ·封建制の始まり・ カロリング帝国 · 古代教会スラヴ語 · キエフ大公国 · ルーシ=ビザンツ戦争・東ローマ帝国の興隆

・中世中期(11世紀から13世紀)

神聖ローマ帝国 · キリキア・アルメニア王国 · 第二次ブルガリア帝国 · 封建制 · 東西教会の分裂 · 叙任権闘争 · 十字軍·

スコラ学 · 修道院制度 · コミューン(寡頭政治)

・キエフ大公国の分裂・

タタールのくびき・北方十字軍のバルト・フィンランド及びノヴゴロド遠征

中世後期(14世紀から15世紀)

中世後期では、フランスの領主たちが二派に分かれて戦う百年戦争が勃発し、中国では明朝がモンゴル帝国の元を滅ばした為、モンゴル帝国の西進が止まる。更に、オスマン帝国よる東ローマ帝国(ビザンチン)が滅亡が起きた時代でもある。

■中世後期(1300年-1330年)

・モンゴル史の編纂

1300年、イルハン朝の第七代ハン・ガザンはラシードゥッディーンに「モンゴル史」の編纂を命じ、イルハン朝の第八代ハン・オルジェイトゥまで掛かった。

・ランデスクロン要塞の攻防/スウェーデン・ノヴゴロド戦争

1300年、スウェーデン軍がネヴァ川とオフタ川の合流地点に上陸し、ランデスクロン要塞を構築した。その後、

ノヴゴロド軍は要塞を襲撃するが、スウェーデン軍に敗北した。翌年、

ウラジーミル・スーズダリ大公アンドレイ・アレクサンドロヴィチが指揮するスーズダリ・ノヴゴロド軍が、再びランデスクロン要塞を攻撃して陥落させた。

・キプチャク・ウルス従属国ブルガリアの独立

1301年、元ブルガリア皇帝ゲオルギ1世の息子テオドルが、

キプチャク・ハン・トクタの命を受け、ノガイの子チャカの首をトクタに差し出すと、テオドルが新たにブルガリア皇帝に即位し、更に元の領地のドナウ・デルタと

ベッサラビアを与えられた。その後、モンゴルの支配から脱したテオドルは、敵対する貴族と高位聖職者への牽制として、以前から他国に内通している疑いがかけられていたタルノヴォの総主教ヨアキム3世に極刑を下すと、ビザンツ軍の13人の高官を捕獲して、父ゲオルギをビザンツ帝国から奪還した。

・カラコルムの戦い、タミールの戦い/ドゥアの台頭

1301年、カイドゥ・ウルス(西方オゴデイ+西方チャガタイ)軍は、カラコルム及びタミールの2度の戦いで元軍に大敗し、更にカイドゥが戦死すると、西方チャガタイ家の

ドゥアがカイドゥ・ウルスを牛耳り、カイドゥの後継者に庶長子・

チャパルを指名し、カイドゥが生前後継者に指名したオロスを遠ざけ、オゴデイ家の内部分裂を画策した。

・ハンガリーを建国したアールパード朝の断絶/プシェミスル家の台頭

1301年、

ハンガリー王国を建国したアールパード家が断絶した為、ポーランド王

ヴァーツラフ2世がハンガリー貴族に迎えられてハンガリーの王権を委ねられ、同年に息子のヴァーツラフ3世をハンガリー王として即位させた。これにより、プシェミスル家がボヘミア王、ポーランド王、ハンガリー王を独占すると、ハプスブルク家のドイツ王

アルブレヒト1世は危機感を抱いた。

・モスクワ公国の独立/ウラジーミル大公国の内乱

1302年、ウラジーミル大公アレクサンドル・ネフスキーの次男

ドミトリー・アレクサンドロヴィチと、三男・アンドレイ・アレクサンドロヴィチがウラジーミル大公位を巡って戦っている最中、末子

ダニール・アレクサンドロヴィチはモスクワ公として自立し、オカ川沿いのコロムナを獲得した後、

ペレスラヴリ公国と併合して

モスクワ公国を建国したが、翌年には死去し、息子ユーリーがモスクワ公に即位した。

・

金拍車の戦い/フランドル市民とフランス王国の攻防戦

1302年、フールネの戦いでフランス軍に敗北した

フランドル伯ギーが捕虜に成ると、フランドル市民はフランスの統治下で悪政に苦しみ、5月にブルッヘで市民の反乱が勃発してフランス人が虐殺された。7月、フランスのフランドル遠征が開始されると、フランドルの各都市が同盟を結び、

金拍車の戦いで、フランス軍を破り、独立宣言した。

その後も、04年のジーリクゼーの戦い、05年のモン=アン=ペヴェルの戦いを繰り広げ、フランドルとフランスの攻防はフィリップ4世が死没する1314年まで続いた。

・カイドゥ・ウルスの降伏/モンゴル帝国の復興

1303年、西方チャガタイ家のドゥアは、

カイドゥ・ウルスのハンにチャパルを即位させた後、翌04年には元王朝の

テムルに使者を送り、元王朝に降伏させると、ドゥアは元朝、チャガタイ家、オゴデイ家、イルハン朝の間で和平を成立させた。

・フランス王国のアナーニ事件

1303年、フランス王

フィリップ4世は教皇至上主義を唱えたローマ教皇ボニファティウス8世と対立して破門させられると、ローマ市南東方の教皇離宮所在地のアナーニを襲撃したが、教皇捕縛には失敗した。その後も、ボニファティウス8世は退位を責められて憤死すると、05年にフィリップ4世は新教皇に

クレメンス5世を擁立した。翌年、フィリップ4世は腹心のギヨーム・ド・ノガレの献策に従ってユダヤ人追放や貨幣改鋳を行い、パリ市民の反感を買った。

・モスクワ公国VSウラジーミル大公国

1303年、叔父のウラジーミル大公アンドレイがペレスラヴリ・ザレスキーを攻撃すると、モスクワ公

ユーリー3世は、ウラジーミル軍を撃退した。翌04年、ウラジーミル大公アンドレイが死去すると、ウラジーミル大公位を巡ってトヴェリ公

ミハイル・ヤロスラヴィチと戦ったが、トヴェリ公ミハイル・ヤロスラヴィチは、都市ペレスラヴリとモスクワを包囲し、

ジョチ・ウルスの第9代ハン・トクタのもとを訪れて、ルーシ諸侯の最高位であるウラジーミル大公位を認めさせた。

一方、ユーリー3世は元リャザン公コンスタンティン・ロマノヴィチを殺害し、

リャザン公国のコロムナ要塞と

スモレンスク公国の分領公国

モジャイスクを傘下に治めた。

・シリア覇権闘争の終焉/マムルーク朝VSモンゴル帝国

1303年、ダマスカス近郊のマルジュ・アル =ソフィア の戦いに於いて、イルハン朝のモンゴル軍が破れた事で、シリア・パレスチナの

アイン・ジャールートの戦いから始まったシリア覇権闘争が終わり、マムルーク朝のシリア支配が確定した。翌年には、イスラームの帝王を名乗った

ガザンが病死し、モンゴルでもイスラム化が始まった。

・ブルガリアによるビザンツ帝国への攻勢

1304年、ブルガリア皇帝テオドルは、ビザンツ皇帝

アンドロニコス2世から内政干渉を断つ事に成功すると、ビザンツによって占領された北トラキア、ザゴラ、黒海沿岸部の都市を奪還し、08年までにはビザンツ帝国と和平が結ばれ、正式にブルガリアに返還された。

・ビチュニア地方の奪還/ビザンツ帝国

1305年、ビザンツ皇帝アンドロニコス2世は、オスマン帝国の

オスマン1世に占領されたトルコ北西部のビチュニア地方を、カタルーニャ人のロジェ及びアルモガバルス傭兵軍団の力を借りて奪還した。やがて、アルモガバルス傭兵軍団がアンドロニコス2世にとっての脅威となり、共同皇帝ミカエル9世やその支持者を暗殺した。その後、

アルモガバルス傭兵軍団はトラキアとマケドニアを荒らし回り、アテネ公領とティーヴァを占領する。

・ハンガリー王の暗殺/ボヘミア王の相続争い

1306年、ハンガリー国王ヴァーツラフ3世が暗殺されると、プシェミスル朝は断絶した。また、前年のボヘミア王兼ポーランド王ヴァーツラフ2世が病死した事で、

ケルンテン公ハインリヒ6世がボヘミア王に選ばれると、神聖ローマ皇帝軍がボヘミア遠征を開始しプラハを占領し、息子のオーストリア公ルドルフ3世をボヘミア王に据えた。

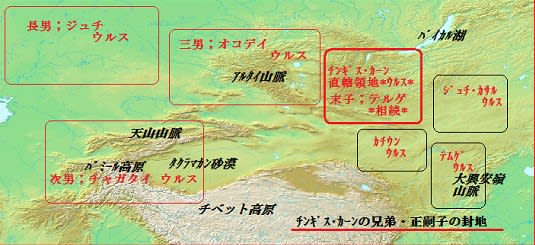

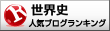

・チャガタイ・ハン国の建国/カイドゥ・ウルスの滅亡

1306年、チャガタイ家のドゥアは、チャパルとオロスの間でオゴデイ家の覇権闘争が勃発すると、アルタイ山脈を越え、オゴデイ家の本拠地・ジュンガリアに侵攻してきた元軍と連携してオゴデイ家の諸侯を撃破し、チャパルからカイドゥ・ウルスを没収すると、中央アジア一帯に

チャガタイ・ハン国の広大な支配圏を築き上げた。

・イルハン朝のイラン支配

1306年、イルハン朝の

オルジェイトゥはケルマーンのカラヒタイ朝及びギーラーン地方を征服し、イラン全土を支配下に置いた。

・グウォグフ公ヘンリク3世のヴィエルコポルスカ支配

1306年、ハンガリー王ヴァーツラフ3世の死後、

グウォグフ公ヘンリク3世は、マウォポルスカを奪還したクラクフ公ヴワディスワフ1世と、ヴィエルコポルスカの支配権を巡って争い勝利した。翌07年、ヘンリク3世は都市カリシュを攻め落とし、ヴロツワフ公

ボレスワフ3世を追いやった。その後、ヘンリク3世は

ヴィエルコポルスカ全域を手中に治めると、ボヘミア公国の新王ハインリヒ6世と同盟を結び、クラクフ公ヴワディスワフ1世と対峙した。

・スコットランドの独立戦争/ロウドゥン・ヒルの戦い

1306年、キャリック伯

ロバート・ブルースがスコットランド王を宣言し、イングランド王エドワード1世に反旗を翻した為、皇太子エドワードと第2代ペンブルック伯をスコットランドに派遣した。翌07年のロウドゥン・ヒルの戦いでイングランド軍は敗北、更にエドワード1世も崩御した。

・ハインリヒ6世の王位回復/神聖ローマ皇帝の暗殺

1307年、チェコ内の反ハプスブルク派が廃位されたハインリヒ6世を、再びボヘミア王に擁立し、ルドルフ3世と戦うと、戦闘中にルドルフ3世が病死した為、ハインリヒ6世は王位を回復する事が出来た。また、神聖ローマ皇帝アルブレヒト1世も、ドイツのテューリンゲン州への介入に失敗した。翌08年、アルブレヒトは、激化したスイスでの反乱を鎮める為、スイス遠征を決行し、途中のロイス川で甥

ヨーハンたちに暗殺された。その後、ルクセンブルク家の

ハインリヒ7世が皇帝に即位した。

・ギャヴィストンの追放/諸侯VSイングランド王エドワード2世

1308年、イングランド王エドワード2世の寵愛を受けたギャヴィストンと諸侯と間で対立が深まり、諸侯はエドワード2世にギャヴィストン追放を命じると、ギャヴィストンは、一旦アイルランドに追放されたが、翌年には帰還した。

・ケベクの乱/チャガタイ・ハン国の内紛

1308年、ドゥアの子の

ケベクは、ドゥア一門の貴族や弟エブゲンと共に、チャガタイ・ウルスの第13代ハンの

ナリクを暗殺すると、チャガタイ・ハン国は混乱に陥り、再びカイドゥの息子チャパルが、オゴタイ家一族を率いてチャガタイに攻め入り、ケベク軍を破るが、その後、タリクの甥アリー、ムバーラク・シャーの子シャイフ・ティムール、オゴタイ家のシャーら諸王がケベク側に付くと、チャパル軍は敗北して中国に逃げた。翌年には兄の

エセン・ブカを第14代チャガタイ・ハンに据え、ケベク自身はマー・ワラー・アンナフル地方とフェルガナ地方の統治者に成った。

・

ルーム・セルジュークの滅亡/ベイリクの台頭

1308年、

イルハン朝の従属国ルーム・セルジュークのマスウード3世がカイセリで急死すると、男子の後継者が断絶し、ルーム・セルジュークは消滅した。その為、アナトリア半島は

ベイリクと呼ばれる君侯国が群雄割拠する状態になった。中でもオスマン帝国がベイリク諸侯国を飲み込んで行った。

・ナースィルのメッカ巡礼/バフリー・マムルーク朝

1308年、ナースィルを冷遇したバイバルスに対して、カイロ民衆のデモが勃起しすると、ナースィルは

ムザッファル・バイバルスと、サラールの排除を試みたが、失敗した為に、ナースィルはメッカ巡礼を口実に、カラクに逃げた。その後、退位宣言を行うと、9年にバイバルスが第14代スルターンになった。

・

アヴィニョン捕囚時代到来

1309年、フランス王フィリップ4世は教皇庁をローマからフランスのアヴィニョンに遷すと、

テンプル騎士団を解体し、王権を強固なものにしていった。

・グウォグフ公国(ドルヌィ・シロンスク県)の共同統治/ベルリン会合

1309年、

ポーランドのシロンスク公国群のグウォグフ公ヘンリク3世が死去すると、グウォグフ公国は5人の息子達ら(ヘンリク4世、

コンラト1世、ボレスワフ、ヤン、プシェムコ2世)によって、共同統治された。翌10年、ベルリン会合でグウォグフ公国の

ポモジェ地域をドイツの

ブランデンブルク辺境伯に売却した。更にクロスノ・オジャンスキェとジャガンを外戚

アスカーニエン家に譲渡した。

・ナースィルの2回目の蜂起/バフリー・マムルーク朝

1310年、ナイルで干ばつが発生すると、食糧を求める民衆の暴動が勃発し、チェルケス系マムルークたちが不満を抱き、カラクにいるナースィルを擁立してクーデーターを起こし、ムザッファル・バイバルスを廃位し、再びナースィルをスルタンにした。

・ボヘミア王ハインリヒ6世の廃位

1310年、ケルンテン公の即位を認めないボヘミア貴族の策略より、ハンガリー=ボヘミア=ポーランド王ヴァーツラフ3世の妹エリシュカの結婚相手に神聖ローマ皇帝ハインリヒ7世の息子ヨハンを選定し、両者を結婚させると、ボヘミア王ハインリヒ6世を廃位し、翌11年には、

ヨハンをボヘミア王に即位させた。

・ノヴゴロド公国のフィンランド遠征

1310年、ノヴゴロド軍はフィンランドのサイマー湖からノヴゴロドのラドガ湖に流入するヴオクサ川沿いにコレラ要塞を作った。翌年、スウェーデン軍を跳ね除け、ポルヴォーからタヴァステフスにかけて土地を占領し、莫大な戦利品を得た。

・貴族制度及び十人委員会/ヴェネツィア共和国

1310年、海洋国家ヴェネツィアの元首

ピエトロ・グラデニーゴは、

貴族制度を導入して寡頭政を行うと、改革に反発するクーデターが発生した。その為、ピエトロは十人委員会と言われる秘密警察を設置してクーデターを制圧しが、翌年に急死した。

・アルミュロスの戦い/アテネ公国

1311年、

アテネ公国のゴーティエ5世はエピロス専制公国及びビザンツ帝国と戦うため、アルモガバルスからなる傭兵集団を雇入れて「カタルーニャ傭兵団」を構成した。その後、ゴーティエ5世は傭兵の謀殺を図り、アルミュロスの戦いで彼らに殺された。

・低地シロンスクの三分割/ポーランド

1311年、ボヘミア王位継承争いに失敗し、更にカリシュをグウォグフ公ヘンリク3世に取られたレグニツァ=ヴロツワフ公ボレスワフ3世ロズジュトヌィは、ヴロツワフとレグニツァの貴族達と対立し始め、公位を維持する事が困難になると、彼は公国を二人の弟に分与し、ヘンリク6世が

ヴロツワフ公国を、ヴワディスワフが

レグニツァ公国を、ボレスワフ3世が

ブジェク公国を統治するように成った。しかし、翌12年にはボレスワフ3世は、末弟ヴワディスワフからレグニツァ公の座を取り上げた。

・ウィンザーへの遠征/イングランド

1311年、諸侯や高位聖職者たちの会議によって、

エドワード2世はギャヴィストン永久追放令を発布するが、ギャヴィストンはフランドルへ逃亡し、翌12年には、ウィンザーのエドワード2世の所に帰って来たため、諸侯はウィンザーへ進軍し、エドワード2世とギャヴィストンが籠城しているスカーバラ城を攻撃し、

ギャヴィストンを処刑した。

・ガリポリの戦い/対オスマン戦

1312年、ガリポリ半島の戦いに置いて、セルビア国王

ステファン・ウロシュ2世はオスマン帝国と戦う

アンドロニコス2世に援軍を送り、大勝利を得た。

・ウズベクの暗殺計画/チャガタイ・ハン国

1312年、ジョチ・ウルスの第9代ハンの叔父トクタが死去すると、首都サライを預かる将軍クトゥルグ・ティムールはクリルタイを開催し、トクタから勘当された息子を擁立し、ウズベクの排除を主張した為、ウズベクの暗殺が計られたが、ウズベクは辛くも逃れる事に成功した。

翌年には

ホラズムを統治する従兄弟クトゥルグ・ティムールとトグリルチャの正室バヤルンの支持により反対派を打倒した

ウズベクが第10代ハンに即位した。

・グウォグフ公国(ドルヌィ・シロンスク県)の分裂/カリシュ貴族の反乱

1312年、

グウォグフ公国の分割統治が始まった。コンラト1世とボレスワフが、グウォグフ公国の東半及び

カリシュ、グニェズノ一帯を獲得し、ヘンリク4世・ヤン・プシェムコ2世らは、シチナヴァ、ジャガン、ヴィエルコポルスカの大部分を保持し、母メヒティルドは首都グウォグフを領有した。更に翌13年、グウォグフ公国の東部をコンラト1世とボレスワフの間で分割され、コンラト1世はカリシュ、ナムィスウフを、次弟ボレスワフは

オレシニツァを得た。その後、カリシュで貴族の反乱が起き、コンラト1世はカリシュを失う。更に

レグニツァの諸公がコンラトの領国のウラスを奪った。また、クラクフ公ヴワディスワフ1世はレグニツァ公

ボレスワフ3世・

ヘンリク6世兄弟と同盟を結び、ヘンリク3世の遺児たち(ヘンリク4世・コンラト1世)と開戦する。

・チャガタイ・ハン国のホラーサーン遠征

1313年、アフガニスタン方面司令官ダウド・ホージャがイルハン朝の

オルジェイトゥ・ハンに攻撃された為、チャガタイ・ハンのエセン・ブカは、弟ケベクをイラン東部のホラーサーン遠征を命じた。一方で、チャガタイ・ハン国と元朝との領域の画定が決裂した為、エセン・ブカは元朝とイルハン朝元の使者を拘束し始める。

・皇帝のナポリ遠征/神聖ローマの二重選挙

1313年、皇帝ハインリヒ7世がナポリ遠征中に病死すると、ヴィッテルスバッハ家からバイエルン公

ルートヴィヒ4世が、また、ハプスブルク家からフリードリヒ3世がローマ王に選出され、

選帝侯らによって、ルートヴィヒ4世が新皇帝に選ばれた。しかし、破れた

フリードリヒ3世は、弟レオポルトの助けを借りてルートヴィヒ4世と戦いに挑んだ。

・クラクフ公のヴィエルコポルスカの奪還

1314年、クラクフ公ヴワディスワフ1世はヘンリク3世に奪われたヴィエルコポルスカ奪還に成功すると、ポーランド王冠の獲得に乗り出した。

・バノックバーンの戦い/スコットランドVSイングランド

1314年、ラスリン島に逃亡していたスコットランド王ロバート・ブルースはエドワード1世の死去を機に、再びスコットランドに戻り、勢力を盛り返すと、スターリング城を包囲した。その後、イングランド王エドワード2世は大軍を率いて救出に向かうが、その途中の

バノックバーンの戦いで、スコットランド軍に大敗してエドワード2世の権威は失墜すると、反国王派諸侯のリーダーの第2代ランカスター伯トマスが実権を掌握し、やがてエドワード2世の寵臣

ディスペンサー父子と、対立を深めていく。

・カレリア人の反乱/対トヴェリ公同盟

1314年、ノヴゴロド統治下のフィンランドでカレリア人の反乱が勃発すると、再びスウェーデン軍と交戦したものの、ノヴゴロドはカレリア人の反乱を鎮圧することに成功した。また、キエフおよび全ルーシの府主教ペトルによって、ノヴゴロド公国とモスクワ公国は対

トヴェリ公同盟を結成した。

・モルガルテンの戦い/スイス軍VSオーストリア軍

1315年、

モルガルテンの戦いに於いて、オーストリア公

レオポルドがハプスブルク家の旧領・スイスの農民兵に大敗すると、ハプスブルク家と対抗するため、ウーリ・シュヴィーツ・ウンターヴァルデンの三州は、新たに原初同盟を結び直し、翌16年には皇帝ルートヴィヒ4世によって森林州の独立が成立した。その後も、両者の戦いは続いた。

・元朝のイリ渓谷遠征/チャガタイ・ハン国

1315年、元軍はチャガタイ軍と二度も交戦し、二度ともチャガタイ軍を破り、

イリ渓谷東部のテムル・カガルガまで進軍して来た。その為、ホラーサーンに駐屯していたケベクのチャガタイ軍は、帰還せざる負えなかった。また、王族ヤサウルがイルハン朝に内通していることが発覚した。

・マムルーク朝のマラティア遠征

1315年、

アブ・アル=フィダは、ナースィルを支援し、ユーフラテス川上流部のマラティア遠征にも参加して自己の政治的立場とその背景にあるナースィル・ムハンマドの政権の強化に努めた。その後、ナースィルはモンゴル勢力と和解し、バフリー・マムルーク朝の全盛期を迎える。

・イルハン朝のホラズム侵入/マムルーク朝の侵略

1315年、ジョチ家の王族バーバがイルハン朝に服従すると、バーバは軍を率いてジョチ・ウルスの領土である

ホラズムを攻めた為、ウズベク・ハンからイルハン朝のオルジェイトゥにアッラーン攻撃を予告され、オルジェイトゥは、慌ててバーバを処刑した。

4月、イルハン朝はマムルーク朝軍にトルコ中部のマラティヤ、キリキアを相次いで略奪され、チョバン軍を派遣してマラティヤの住民を救済した。翌16年、マッカの統治者イッズッディーン・フマイザがマムルーク朝のスルターン・

ナースィルに追われて、イルハン朝に亡命して来た。

・ジェノヴァ共和国の黒海進出

1316年、イタリアの

ジェノヴァ共和国は黒海沿岸に進出し、ラ・ターナ、サムスンにも植民地を築き始めた。やがて、海洋国家ジェノヴァとヴェネツィアが争い始めた。

・チャガタイ王族ヤサウルの打倒/イルハン朝=チャガタイ・ハン国

1317年、チャガタイのケベクは、イルハン朝の内通者のヤサウル討伐を決行するが、イルハン朝のオルジャイトゥ・ハンの援軍に阻まれて失敗し、ヤサウルはイルハン朝に亡命した。

・キプチャク・ハン国とモスクワ公国の同盟/トヴェリ公ミハイルの処刑

1317年、2年の間もサライに留まって居たモスクワ公ユーリー3世は、第10代キプチャク・ハンのウズベクと同盟を結ぶ事に成功し、ウズベク・ハンの妹クンチェクと結婚した。その後、ウラジーミル大公ミハイル・ヤロスラヴィチに替わって、ユーリー3世がウラジーミル大公に任命され、モスクワに帰還した。しかし、トヴェリ付近でミハイル公軍に襲われて捕虜に成った。

その後、ユーリー3世は逃亡したが、妻のクンチェクが死亡した為、ミハイル公はウズベク・ハンに呼び出され、首都サライに赴くと、翌18年には処刑された。

・キプチャク・ハン国のイルハン侵入

1318年、アブー・サイードが父オルジェイトゥを毒殺した

ラシードゥッディーンと、息子のイブラーヒームを処刑すると、キプチャク・ハンのウズベクはカフカースのデルベントを越えてイルハン朝に侵入する。

その後、

アブー・サイード・ハンは、これを阻止するため、僅か2000人の

チョバン軍を出陣させると、交戦前にキプチャク軍が撤退した。

・ドイツ騎士団のポーランド侵攻

1318年、リトアニア大公ヴィテニスのプロイセン遠征を受けたドイツ騎士団は、ヴィテニスが死去すると、ポメラニアを占領し、ポーランド侵攻を開始した。

・フィンランド南西遠征/ノヴゴロド公国

1318年、ノヴゴロド軍はフィンランド南西の都市オーボを攻撃し、街、大聖堂、司教城を焼き払った。

・ネオパトラス公国の建国

1319年、カタルーニャ人のアテネ公国は、シデロカストロンとテッサリア南部を征服し、ネオパトラス公国を建国した。やがて、テッサリア南部は

セルビア王国に占領される。

・アイユーブ朝政権の樹立

1320年、ナースィル・ムハンマドから、スルターンの称号が認められたアブ・アル=フィダはシリアのハマーにアイユーブ朝政権を樹立した。

・アンドロニコスの反乱/ビザンツ帝国

1320年、アンドロニコス2世は、孫のアンドロニコス3世をビザンツ皇帝の座から遠ざけると、翌年には

アンドロニコス3世が反旗を翻し、28年までに祖父・アンドロニコス2世を廃位する。

・ヤサウル討伐

1320年、チャガタイ・ハンのエセン・ブカが死去し、ケベクが即位すると、ヤサウルの横暴に悩まされたイルハン朝から援軍を求められた。そのため、チャガタイ・ハンのケベクは、ヤサウル討伐隊を送り込んでヤサウルを打った。

・ポーランド王国の再統一

1320年、

教皇ヨハネス22世の下、クラクフ公ヴワディスワフ1世はポーランド王に戴冠し、ポーランドの再統一を図るが、シロンスク公国群の諸公はヨハンに臣従、ボヘミアの封臣となった。

中国でペスト大流行が発生(1320年-1330年)

・アニアリト大公ゲディミナスの改宗

1322年、

ゲディミナスはローマ教皇

ヨハネス22世に手紙を送り、ドイツ騎士団・リヴォニア騎士団からの迫害に対する抵抗や、

フランシスコ修道会や

ドミニコ修道会がリトアニア国内で神の言葉を伝道するための特権を既に享受している事を知らせ、教会内の特使を送るよう懇願すると、教皇庁からの好意的な返事がなされたが、ドイツ騎士団によって阻まれた。

・ミュールドルフの戦い/神聖ローマ帝国の共治王時代

1322年、ミュールドルフの戦いでルートヴィヒ4世はフリードリヒ3世を捕縛し、領土拡大に専念した。23年には、長男のルートヴィヒにブランデンブルク辺境伯領を授与し、翌年には自らもホラント伯、エノー伯、ゼーラント伯領の相続人マルガレーテと再婚した。25年には妥協が成立してルートヴィヒ4世がローマ皇帝およびイタリア王としてイタリアを治め、フリードリヒ3世がローマ王としてドイツを治める事になった。そして共治王時代はフリードリヒ3世が死去する30年まで続いた。

・バラブリッジの戦い/イングランド

1322年、対スコットランド戦後、イングランド王エドワード2世とランカスター伯

トマスとの間で、対立が激化し、ヨーク北西の

バラブリッジの戦いに於いて、エドワード2世軍はランカスター伯の反乱軍を制圧した。

・マムルーク朝とイルハン朝の和解

1323年、マムルーク朝のナースィル・ムハンマドと、イルハン朝の

アブー・サイードが和解した。

・北方十字軍の終焉

1323年、スウェーデンとノヴゴロド公国は、

シュルッセルブルクのオレシェク城でオレシェク条約が結ばれ、スウェーデンの北方十字軍は終わった。

・アキテーヌの戦い

1324年、フランス王シャルル4世とイングランド王エドワード2世はアキテーヌを巡って激突し、フランス軍が勝利した。

・サルデーニャ侵攻

1325年、アラゴン王国はジェノヴァ共和国からサルデーニャを奪った。

・ドイツ騎士団との再戦/リトアニアとポーランドの同盟

1325年、ドイツ騎士団は教会の非難を無視してゲディミナスとの戦争を再開すると、アニアリト大公ゲディミナスはポーランド王

ヴワディスワフ1世と同盟を結んだ。

・モスクワ大公ユーリー3世の暗殺

1325年、ユーリー3世は即位後から抵抗し続けたミハイルの息子

ドミトリー・ミハイロヴィチによって、キャプチャ・ハン国の首都サライで暗殺された。その後、ドミトリーも、ウズベク・ハンにより処刑されると、弟のアレクサンドル・ミハイロヴィチがウラジーミル大公に即位した。

・チョバン討伐

1326年、イルハン朝の第9代君主アブー・サイードは、チョバンの娘であるバグダード・ハトゥンに横恋慕し、翌27年には邪魔するチョバン一族を滅ぼしてバグダード・ハトゥンと結婚した。

・フランスのビザンツ介入

1326年、フランス王シャルル4世は、アンドロニコス3世の反乱で混乱しているビザンツ帝国に介入しょうとしたが、反乱が本格的に成ってきたので中止した。二年後、シャルル4世は死去し、フランスのカペー朝は断絶した。

・ブルサ包囲戦/オスマン帝国

1326年、初代オスマン皇帝のオスマン1世は

ブルサ包囲戦中に死亡すると、息子の

オルハンが即位してブルサを陥落させ、オスマン帝国の首都とした。

・トヴェリ市民の暴動/キャプチャ・ハン国のトヴェリ制圧

1327年、トヴェリ公国にバスカクのチョル・ハーンらが派遣されると、その傍若無人な徴収活動に対してトヴェリ市民が蜂起し、チョルらが殺害された。この機会を利用し、モスクワの

イヴァン1世がウズベク・ハンの軍を引き連れ、暴動鎮圧に成功する。アレクサンドル公は、ノヴゴロド、そしてプスコフに逃亡した。

・ドイツ騎士団=ボヘミアン公国連合のポーランド侵攻

1328年、ボヘミア王ヨハンと同盟を結んだドイツ騎士団は、ポーランド北部のドブジンを奪取したが、31年の

プウォフツェの戦いでポーランド軍に大敗した。

・フィロクレネー・ペレカノンの会戦/ビザンツ帝国の敗北

1329年、ビザンツ皇帝アンドロニコス3世は小アジアで勢力を拡大したオスマン帝国征伐に乗り出すと、ニカイア近辺のフィロクレネー・ペレカノンの会戦でオスマン君主オルハンに挑戦したが、負傷したため退却を余儀なくされた

世界史ランキング

世界史ランキング