三ちゃんのサンデーサンライズ。第452回。令和6年1月21日、日曜日。

AIが小説も書けるならば法話も作れるのではないか、ということでchatGTPに問いかけてみました。

「瑩山禅師の言葉を使って法話を作る」すると、中国の禅師の法話が出てきました。

「曹洞宗の瑩山禅師」で問い直すと、出典がよく分からない内容ながら「それらしい」話が出てきました。

質問の情報が少ないのだろうと質問を変えてみる。

「瑩山禅師『坐禅用心記』の大切な言葉は?」

すると、4つの言葉を出してきました。

その中の一つ「座禅は、心の迷いを断ち切る鋏のようなものだ」を使って法話を作らせると、

「昔々、ある村に瑩山禅師という賢者が住んでいました。ある日、村人たちが賢者のもとに集まり、『どうすれば心の迷いから解放され、平穏な心を手に入れることができるでしょうか?』と尋ねました。…」

と、昔話のような法話を作ってきました。

法話という概念は理解しながら、その情報量が少ないためにこの程度なのだと思います。

今後、法話の原稿をどんどん打ち込めば、ある程度の内容のものにはなるかもしれません。

NHKのドキュメンタリー番組「FRONTIERS」で、「AI究極の知能への挑戦」を観ました。

その中で、AI(人工知能)は「ただ次の単語を予測するだけ」という一つの見解がありました。

知能とは単語のつながりの予測だと言うのです。

その単語の所有が膨大になればなるほど、予測が正確性を増すということなのでしょうね。

つまりは、AI将棋のように、過去の対戦のデータを多く取り込めば取り込むほど、勝ちのパターンが予測できるということなのでしょう。

ただ、藤井聡太八冠のように、奇想天外な一手により予測が狂うということも起きるわけです。

要するに、現時点での最大限の情報を元に平均的な未来を予測することはできるということです。

人間はいつから言語を持ち始めたのか、原人なのか、類人猿からなのか、詳しくは知りません。

当初は、ボディランゲージを含め極めてわずかな言語に過ぎなかったのが、徐々に増やしていったものでしょう。

一人の頭に蓄積された言語の情報により次を予測できる能力をその人の知能と呼んできたとすれば、その情報を人間の頭ではなくコンピューターに委ねることによって、巨大な知能を手に入れたことになります。

更に、その処理能力のスピードによりchatGPTのようなAIが生まれた訳です。

坐禅をしているといろんなことが頭に浮かんできます。

考えようとしなくても思いは自然に浮かんでくるものです。

どのように浮かんでくるのかと言えば、それは言葉によってです。

「思い」が言葉として浮かんでくる、というか、浮かんでくるのは「言葉」であり、言葉によって形作られた「思い」であると言ってもいいかもしれません。

思いが考えとなり、文章やアイデアとなっていきます。

ものを考えるというのは言語によってなされているのです。

言語がなければ考えることはできないでしょう。

なので、知能が言語の蓄積である、というのは何となく分かります。

坐禅中の「思い」をどうするのか。

思いの言葉は次の言葉とつながって、放っておくとどんどん文章になりストーリーになります。

そうなると、思考が自分の身体から離れて頭の上で浮いているような感じになります。

漫画の吹き出しのようなものです。

意識が妄想となりどこかに飛んで行くという感じです。

そこで時折、「戻って来い」と思考を我が身に引き寄せなければなりません。

坐っているこの体に意識を連れ戻すのです。

その方法として、呼吸を確認し、姿勢を見直します。

私の場合、呼吸が先です。

腹式呼吸で大きく吸い込み、腹の底から吐こうとすると、同時に背筋が伸びていきます。

すると、思考が身体に吸い込まれた感じになります。

ただ、またすぐに言葉がつながって考えになり物語になっていきます。

で、また呼吸、それを繰り返しています。

時には、意識が別の意味で身体から離れ、身体がぶるぶると震え固まりながら燃えているような不思議な感覚にとらわれることもあります。

言葉では言い表せない、言葉を離れた感覚です。

AIにできないこととしたら、それは、言語から離れることかもしれません。

今週はここまで。また来週お立ち寄りください。

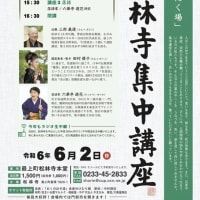

写真は、14日に行った「おさいど(お柴灯)」のものです。

AIが小説も書けるならば法話も作れるのではないか、ということでchatGTPに問いかけてみました。

「瑩山禅師の言葉を使って法話を作る」すると、中国の禅師の法話が出てきました。

「曹洞宗の瑩山禅師」で問い直すと、出典がよく分からない内容ながら「それらしい」話が出てきました。

質問の情報が少ないのだろうと質問を変えてみる。

「瑩山禅師『坐禅用心記』の大切な言葉は?」

すると、4つの言葉を出してきました。

その中の一つ「座禅は、心の迷いを断ち切る鋏のようなものだ」を使って法話を作らせると、

「昔々、ある村に瑩山禅師という賢者が住んでいました。ある日、村人たちが賢者のもとに集まり、『どうすれば心の迷いから解放され、平穏な心を手に入れることができるでしょうか?』と尋ねました。…」

と、昔話のような法話を作ってきました。

法話という概念は理解しながら、その情報量が少ないためにこの程度なのだと思います。

今後、法話の原稿をどんどん打ち込めば、ある程度の内容のものにはなるかもしれません。

NHKのドキュメンタリー番組「FRONTIERS」で、「AI究極の知能への挑戦」を観ました。

その中で、AI(人工知能)は「ただ次の単語を予測するだけ」という一つの見解がありました。

知能とは単語のつながりの予測だと言うのです。

その単語の所有が膨大になればなるほど、予測が正確性を増すということなのでしょうね。

つまりは、AI将棋のように、過去の対戦のデータを多く取り込めば取り込むほど、勝ちのパターンが予測できるということなのでしょう。

ただ、藤井聡太八冠のように、奇想天外な一手により予測が狂うということも起きるわけです。

要するに、現時点での最大限の情報を元に平均的な未来を予測することはできるということです。

人間はいつから言語を持ち始めたのか、原人なのか、類人猿からなのか、詳しくは知りません。

当初は、ボディランゲージを含め極めてわずかな言語に過ぎなかったのが、徐々に増やしていったものでしょう。

一人の頭に蓄積された言語の情報により次を予測できる能力をその人の知能と呼んできたとすれば、その情報を人間の頭ではなくコンピューターに委ねることによって、巨大な知能を手に入れたことになります。

更に、その処理能力のスピードによりchatGPTのようなAIが生まれた訳です。

坐禅をしているといろんなことが頭に浮かんできます。

考えようとしなくても思いは自然に浮かんでくるものです。

どのように浮かんでくるのかと言えば、それは言葉によってです。

「思い」が言葉として浮かんでくる、というか、浮かんでくるのは「言葉」であり、言葉によって形作られた「思い」であると言ってもいいかもしれません。

思いが考えとなり、文章やアイデアとなっていきます。

ものを考えるというのは言語によってなされているのです。

言語がなければ考えることはできないでしょう。

なので、知能が言語の蓄積である、というのは何となく分かります。

坐禅中の「思い」をどうするのか。

思いの言葉は次の言葉とつながって、放っておくとどんどん文章になりストーリーになります。

そうなると、思考が自分の身体から離れて頭の上で浮いているような感じになります。

漫画の吹き出しのようなものです。

意識が妄想となりどこかに飛んで行くという感じです。

そこで時折、「戻って来い」と思考を我が身に引き寄せなければなりません。

坐っているこの体に意識を連れ戻すのです。

その方法として、呼吸を確認し、姿勢を見直します。

私の場合、呼吸が先です。

腹式呼吸で大きく吸い込み、腹の底から吐こうとすると、同時に背筋が伸びていきます。

すると、思考が身体に吸い込まれた感じになります。

ただ、またすぐに言葉がつながって考えになり物語になっていきます。

で、また呼吸、それを繰り返しています。

時には、意識が別の意味で身体から離れ、身体がぶるぶると震え固まりながら燃えているような不思議な感覚にとらわれることもあります。

言葉では言い表せない、言葉を離れた感覚です。

AIにできないこととしたら、それは、言語から離れることかもしれません。

今週はここまで。また来週お立ち寄りください。

写真は、14日に行った「おさいど(お柴灯)」のものです。